Mit Uwe Kiessler und Hinrich Baller sind in diesem Sommer zwei Architekten gestorben, die mit ihren Büros und den dort geplanten Bauten die Bundesrepublik auf ganz unterschiedliche Art und Weise prägten. Doch so verschieden die von ihnen entworfenen Architekturen formalästhetisch und räumlich auch waren, sind die realisierten Bauten doch jeweils deutlicher Ausdruck humanistischer Haltung und haben ihren Charme und ihre Relevanz bis heute bewahrt.

Am 29. Juli 2025 starb Uwe Kiessler. Seine Bauten haben die Bundesrepublik geprägt, er selbst hat sich dabei als Person nicht in den Vordergrund gespielt. Geboren 1937 in Krefeld, studierte er 1956 bis 1961 an der TH in München, das seine Heimat bleiben sollte. Zu den herausragenden Bauten seines Büros gehören die Aufstockung für fas Literaturhaus in München, der Wissenschaftspark in Gelsenkirchen, das zum Kunstmuseum K21 umgebaute Ständehaus in Düsseldorf. Das Urteil von Niklas Maak, Kiessler sei ein Pionier des Um- und Weiterbaus gewesen, kommt also nicht von ungefähr. Für die Hamburger Gruner+Jahr-Zentrale entwarf er mit Otto Steidle ein Gebäude „wie eine hochverdichtete Mischung aus Ozeandampfer und italienischer Kleinstadt“, so Maak. Er sei ein Stadtneudenker gewesen, seine Büros seien die schönsten der Bundesrepublik. Das sieht Gerhard Matzig noch etwas euphorischer, zu den Grunder+Jahr Gebäuden schreibt er in der SZ in seinem Nachruf: „Human ist gar kein Ausdruck für eine Büro-Architektur, die sich am Menschen und der Stadtöffentlichkeit, nicht aber an der Immobilienrendite orientiert.“ Seine Bauten seien „einfach und unprätentiös, dabei von konstruktiver Ästhetik“ – doch „simpel nie. Am schönsten, verblüffendsten und dennoch auch am einfachsten drückt das der von Kiessler entworfene Kunstbau am Lenbachhaus aus.“ In diesem Kunstbau, 1994 eröffnet, ist nun bis zum 30. November wieder genau die Lichtskulptur von Dan Flavin zu sehen, die für diesen Ort entworfen worden und das erste hier zu sehende Kunstwerk gewesen war.

Olympiastadion München, 2016. (Bild: Wikimedia Commons, Amrei-Marie; CC BY-SA 4.0)

Kiessler wirkte 1990 bis 2002 auch als Lehrer an der TU München – und war auch sonst nicht nur Agent in eigener Sache. Das Architekturmuseum München, dessen Förderverein er 2002–2014 geleitet hatte, wies darauf hin, dass Kiessler den geplanten Umbau des Münchner Olympiastadions „buchstäblich in letzter Minute durch ein beauftragtes statisches Gegengutachten abwenden konnte.“ Es stehe niemandem zu, „das mit Abstand beste Stück, das Deutschland zur Weltarchitektur des ausgehenden Jahrhunderts beigetragen hat, leichtfertig zu zerstören.“, hatte Kiessler damals, 2000, geschrieben.

Wissenschaftspark Rheinelbe, Gelsenkirchen, 1994; Foto von 2004. (Bild: Wikimedia Commons, Thomas Robbin, CC BY-SA 3.0)

Bis 2014 leitete er das 1962 von ihm zusammen mit Manes Schultz gegründete Büro, dessen Arbeiten mit vielen Preisen, unter anderem 1995 mit dem Deutschen Architekturpreis für den Wissenschaftspark von Gelsenkirchen ausgezeichnet wurde; heute führt Daniel Hock, seit 2000 geschäftsführender Gesellschafter, mit Thomas Mühlbauer und Uwe Schneider das Büro. 2023 durfte es Kiessler noch erleben, dass seine Bürohäuser für die Bayerische Rückversicherung im Münchener Tucherpark unter Denkmalschutz gestellt wurden. Er starb nach langer Krankheit.

Auch Hinrich Baller erlebt späte Ehrungen. Im Juni 2022 zeigte das Deutsche Architektur Zentrum in Berlin die von „ufoufo – urban fragment observatory“ kuratierte Ausstellung „Visiting Inken und Hinrich Baller. Berlin 1966–1989“, die von einer schönen und zu schnell vergriffenen Publikation begleitet wurde. Dass dieses Buch nun in einer leicht überarbeiteten und korrigierten Version wieder aufgelegt wurde, ist insofern ein großes Glück, als sie den ganzen Zauber der frühen Bauten von Inken und Hinrich Baller nachvollziehbar macht. Genau für diese wurden Hinrich und Inken Baller schließlich im September 2023 mit dem Großen BDA-Preis ausgezeichnet, mit dem der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten das Werk von Bauschaffenden honoriert. Damit standen Inken und Hinrich Baller nun mehr in einer Reihe mit Koryphäen wie Hans Scharoun, Ludwig Mies van der Rohe, Gottfried Böhm oder Oswald Mathias Ungers.

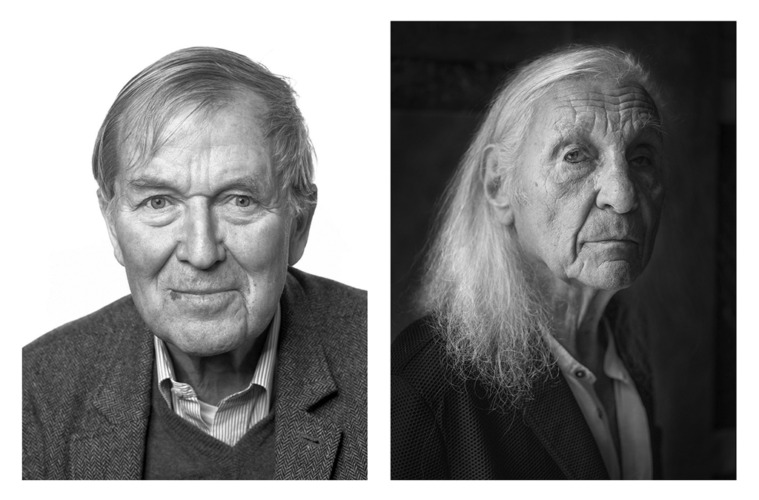

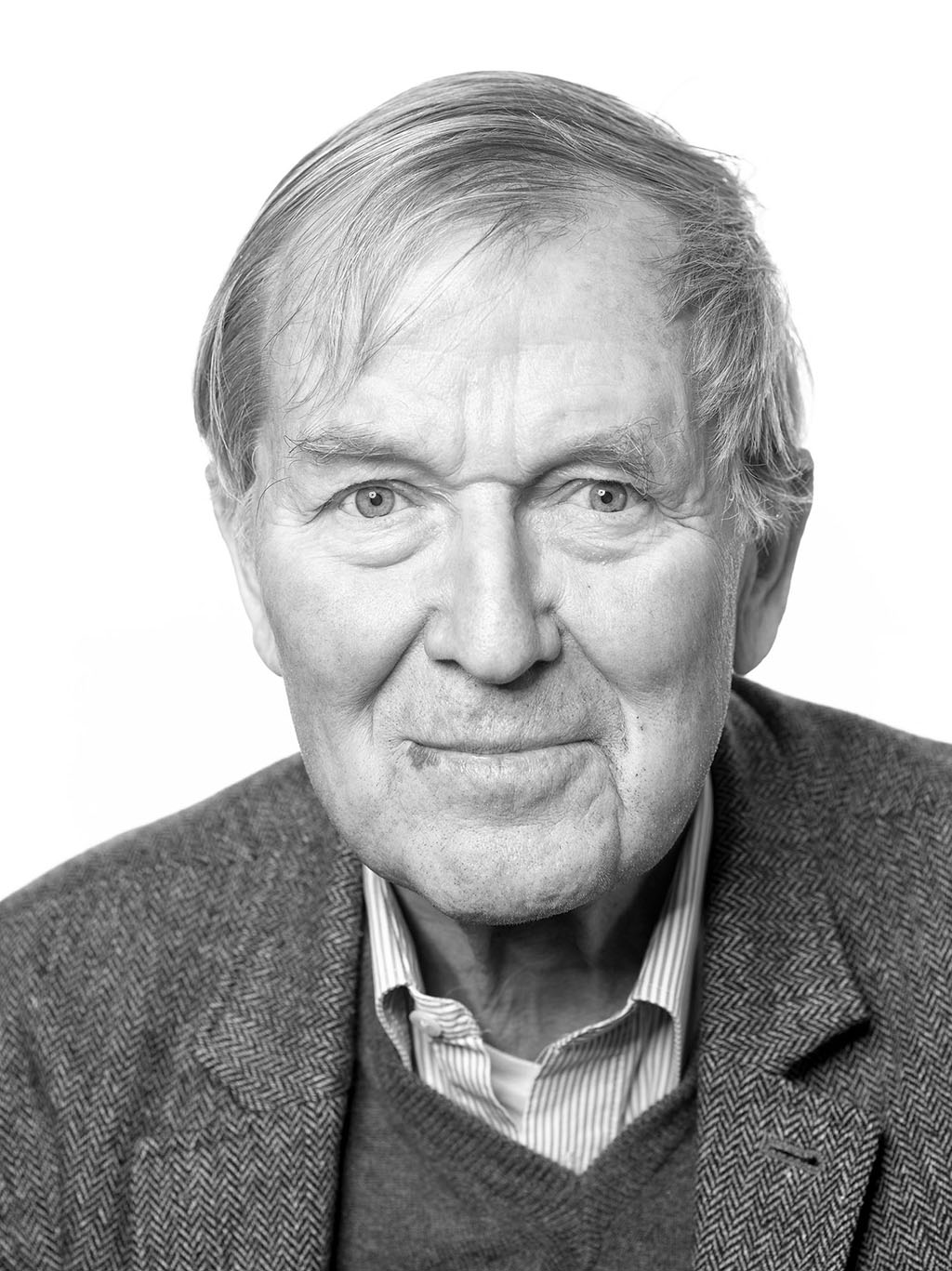

Hinrich Baller. (Bild: Till Budde)

Dass es für den 1936 in Stargard geborenen Hinrich Baller jedoch so weit kommen sollte, steht dabei lange nicht fest. In Berlin studiert er Architektur und Musik. Beides wird in zeitlebens nicht mehr loslassen. An der TU arbeitet er für Bernhard Hermkes, lernt Inken kennen, mit der er 1966 das erste Haus nach eigenem Entwurf in der Schweiz realisiert. Bis 1989 führen sie ein gemeinsames Büro, dutzende Architekturen werden allein in Berlin nach ihren Plänen realisiert. Wie sehr sich die Wahrnehmung dabei gewandelt hat, und auch Fachleute bei der Einschätzung mitunter daneben lagen, umreißt Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung: „Hinrich Baller galt lange als der ‚deutsche Hundertwasser‘, dessen ungewöhnliches, in sich aber stringentes Werk man spöttisch als exotische Randnotiz abtat. Was für ein Irrtum. Baller war nicht der deutsche Friedensreich Hundertwasser, er war eher der deutsche Antoni Gaudí. Inspiriert vom Jugendstil, von Bruno Taut und Hans Scharoun, inspiriert vom Expressionismus und vor allem vom organischen Bauen.“ Wurden die Entwürfe lange verlacht, veränderte sich diese Bewertung im Laufe der Zeit, so Matzig: „Was heute diskutiert wird für ein Wohnen und einen ökologischen Stadtbegriff der Zukunft: Man kann das fast alles schon im Frühwerk der Architekten Inken und Hinrich Baller studieren.“

Inken und Hinrich Baller, Wohn- und Geschäftshaus Lietzenburger Straße 86, Berlin-Charlottenburg, 1977–1978. (Bild: Wikimedia Commons, Gunnar Klack, CC BY-SA 4.0)

Wie sehr die Reputation eines Gesamtwerks leiden kann, erfährt Hinrich Baller dann auch. Als „Bauschaden-Baller“ wird er beschimpft, sind einige Gebäude doch so sehr raumgewordenes Experiment, dass sie ihre notwendigen Zwecke nicht funktional erfüllen können. Von den jeweils lokalen Medien werden diese Bauten genüsslich durch den Kakao gezogen. Nikolaus Bernau weist im Deutschlandfunk Kultur darauf hin, wie gering der Anteil derlei misslungener Projekte am Gesamtwerk jedoch ist: „Darüber wurde lustvoll berichtet (…) Einfach, weil sie nicht ins Schema passten. Das heißt, wenn die etwas falsch machen, ist es viel interessanter, als wenn ein Architekt etwas falsch macht, der eine Kiste neben die andere stellt. Wenn man sich das statistisch anschaut, sind das zwischen fünf und acht Prozent der gesamten Bauleistung, die wirklich problematisch ist.“ Bernau ist es auch, der auf die Besonderheit dieses Werkes hinweist: „Zweifellos war das Büro Baller und Baller extrem eigenwillig. Es hat sich vor allem darin (von anderen) unterschieden, dass es keine rechten Winkel gebaut hat. (…) Das war in der Architektur der Nachkriegsjahrzehnt vollkommen ungewöhnlich.“

Inken und Hinrich Baller, Wohnbebauung am Fraenkelufer, Grundriss Erdgeschoss und Freiraumplanung, Berlin-Kreuzberg 1982–1985. (Bild: Wikimedia Commons, Gunnar Klack, CC BY-SA 4.0)

So seien die Entwürfe der Ballers „immer auch – wenn man sich die Grundrisse anguckt – eine Befreiung des Raums gewesen.“ Das wird deutlich, wenn man sich nur die Projekte ansieht, die als soziale Wohnungsbauten im Rahmen der Internationalen Bauausstellung in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre in Berlin entstanden sind. Denn wenn in vielerorts nach Antworten auf die „Wohnungsfrage“ gesucht, sprich dringlichst Wohnraum gebraucht wird, dann lohnt ein Blick in dieses Œuvre. Wo momentan einmal mehr Lösungen im modularen und rein auf Quantität basierenden Bauen gesucht werden, bestechen die Gebäude der Ballers bis heute durch Raum abseits des Standards. Am 23. Juli nun ist der lange geschmähte, spät geehrte, immer aber charismatische und authentische Hinrich Baller gestorben.