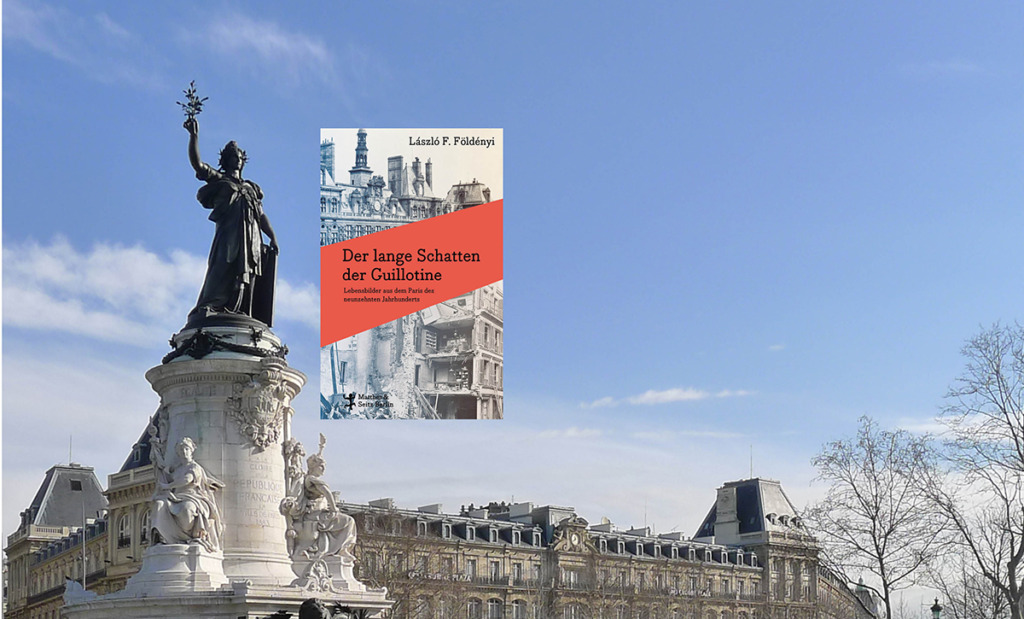

László F. Földényi erkundet die Anfänge der Moderne. Es geht immer wieder blutig zu, in diesen „Lebensbildern aus dem Paris des 19. Jahrhunderts“, wie László F. Földényi sein neues Buch mit einer gewissen nonchalanten Untertreibung im Untertitel nennt.

László F. Földényi: Der lange Schatten der Guillotine. Lebensbilder aus dem Paris des 19. Jahrhunderts. 302 Seiten. ISBN 978-3-7518-2040-0. Matthes & Seitz, Berlin 2024. 28 €

Wie könnte es auch anders sein, denn für Földényi bildet die Guillotine den Ausgangspunkt seines umfassenden Blicks auf den tiefgreifenden gesellschaftlichen und kulturellen Wandel seit der Französischen Revolution. Erst nach fast zwei Jahrhunderten verschwand 1977 mit der Todesstrafe auch die Guillotine in Frankreich ins Museum. Ihr „demokratisches“ Fallbeil machte keinen Unterschied zwischen Königen und Revolutionären, zwischen Mördern und Anarchisten. Ihre Köpfe konnten durch das rational optimierte Töten im Akkord fallen. Wie der Schnitt, der Körper und Kopf voneinander trennt, wurden im Zeitalter der Guillotine auch die alten Zöpfe der überkommenen Zeit abgetrennt.

Grauen und Segen der Technik

So beginnt mit den Nachwehen der Französischen Revolution eine neue große Erzählung: die des technischen Fortschritts. Mit ihm verwandelt sich der Blick auf die Welt fundamental. An kaum einer anderen Erfindung wird das so anschaulich, wie an der Fotografie. Der Verschluss der neuen Fotoapparate hieß im Französischen nicht umsonst „Guillotine“. Trennt er doch beim Auslösen den Moment von der fortschreitenden Zeit ab. Mit der neuen Technik der Fotografie ging zudem eine Veränderung der Sehweisen einher. Das Fragmentarische und das Zufällige rückten ins Zentrum. Deutlich wird das, um noch einmal zur Guillotine zurückzukehren, an den abgetrennten Köpfen, die Théodore Géricault 1818/20 malte, denen weder etwas Heroisches noch etwas Anekdotisches und schon gar nichts Religiöses anhaftete, auch wenn abgetrennte Köpfe dank der schicksalshaften Begegnung der Salome mit Johannes dem Täufer kein unbekanntes Sujet waren.

Mit der Fotografie betrat zudem eine Technik die Weltbühne, die in der Lage war, eine Welt im Moment ihres Verschwindens festzuhalten – und das vollständiger, als es jedes Gemälde will und kann. Ja, um vieles vollständiger, als es jeder Blick vermag. Die Fotografie wählt weder den Gegenstand aus, den sie abbildet, noch bewertet sie ihn: „Die Fotografie macht sichtbar, was die Voraussetzung des Sehens selbst ist. […] Als Talbot 1834 mit Silbernitrat und Silberchlorid sowie einer Salzlösung zu experimentieren begann, erreichte er das Ziel, nach dem sich die Alchemisten gesehnt hatten – die Vergeistigung der Materie. Damit hatte er in seinem Medium das Gleiche erreicht wie die anderen Kunstzweige auch.“ schreibt Földényi (Seite 117). Zugleich verdeutlicht die neue Technik die Grenzen der menschlichen Wahrnehmungsfähigkeit. Denn anders als die Fotografie kann der Mensch in einem Bild niemals alles zugleich sehen: „Er kann von dem, was er als Ganzheit bezeichnet, immer nur einen Ausschnitt aufnehmen, und dementsprechend beschränkt ist sein Sehen auch. Der Mensch ist ein Teil der Allheit, die Georges Bataille als »das, was ist« bezeichnen wird, doch dank seines Wissens reflektiert er darüber auch. Da aber auch das Wissen selbst ein Teil der Allheit ist, weiß das Wissen von allem, nur eben nicht von sich selbst. Genauso wie das Sehen, das unendlich viel erfassen kann, sich selbst nie sieht. Dank seines Wissens und seines Sehens ist der Mensch ein Teil dessen, »was ist« – der Ganzheit –, aber in einer Weise, dass er sich dennoch nicht als Ganzes, sondern nur als Fragment erlebt. Dank seines Wissens überschaut er die Welt, ist zugleich aber auch ein Teil von ihr. Ganz überschauen kann er sie also doch nicht.“ (Seite 120)

Verlust und Fortschritt

Doch nicht nur das Sehen verändert sich im Lauf des 19. Jahrhunderts. Auch das zu Sehende wird durch die Transformation und Modernisierung verändert. Földényi zeichnet diesen Prozess an der von zahlreichen Künstlern bevölkerten Gegend um den Place du Carrousel und das Quartier du Doyenné nach. Der Stadtumbau des Baron Haussmann löschte das mittelalterliche Paris gleich einer Guillotine mit scharfen Schnitten aus: „Bauen geht mit Zerstören einher, und Zerstören ist umgekehrt Bauen. Während des Zweiten Kaiserreichs wurden in Paris 27.000 Gebäude abgerissen, etwa 350.000 Menschen, zwanzig Prozent der Einwohner, mussten umziehen. Wer geschickt spekulierte, wer schlau war, wer für viel Geld enteignet wurde, profitierte davon – andere verloren. »So ist das Schicksal: Die Gegenwart frisst die Vergangenheit auf, die Wirklichkeit des Einen verschlingt das Prestige des Anderen und wird schon seinerseits von der Zukunft erwartet, um verschlungen zu werden!“ zitiert Földényi Edouard Fournier (Seite 173). Der Verlust ist ebenso wie die Veränderung und der Fortschritt eine jener Begleiterscheinungen, denen der „moderne“ Mensch unweigerlich ausgesetzt ist. Etwas, dass er aushalten muss, auch wenn er dabei droht, den Kopf zu verlieren. Für Charles Baudelaire, den Földényi als Kronzeugen anführt, war das ein unerträglicher Zustand: „Die Gestalt einer Stadt wandelt sich rascher ach! als das Herz eines Sterblichen.“ Baudelaire, der den Verlust des Quartiers seiner Kindheit durch Hausmann erlebte, räumte ein: „Paris verändert sich, aber nichts in meiner Schwermut hat sich bewegt.“

Doch selbst das Verschwundene ist nicht vollkommen verloren: „Je mehr man etwas aus dem Blickfeld eliminieren möchte, desto beharrlicher kehrt es auf Umwegen zurück.

Nicht in seiner physikalischen Eigenschaft, als Gebäude, sondern als Lebensgefühl, als Verhalten, als emotionale Reaktion, als unbegreiflich anmutende Geste. Es ist nicht verwunderlich, dass der Begriff action gratuite 1899 gerade hier, in Paris entstanden ist: In solchen Momenten schieben sich die Zeitebenen übereinander wie Eisplatten beim Eistreiben. Die eine zermahlt die andere. Die Vergangenheit, die spurlos verschwundene Stadt von einst lauert auch in der Gegenwart.“ (Seite 165) In diesen urbanen Überlegungen erlangt Földényis Blick auf die Wurzeln der Moderne eine bemerkenswerte Aktualität. Zugleich zeigt sich, dass Földényi, der über Heinrich von Kleist und zuletzt über Caspar David Friedrich gearbeitet hat, der wohl bedeutendste Chronist der Melancholie ist, der er mehrere Studien gewidmet hat. So verwundert es nicht, dass dieses einzigartige Buch, bei dem es sich selbst um große Literatur handelt, von einem melancholischen Grundton durchzogen wird. Es bietet eine Lektüre, deren Gedankenvielfalt und -schärfe überwältigt, denn sein Autor weiß aus einem schier unermesslichen Fundus an (europäischem) Kulturwissen zu schöpfen.

Eine allerletzte Frage aber, die selbst Földenyi nicht zu beantworten vermag, bleibt im Raum. Eine Frage, die sich am Ende des 19. Jahrhunderts sowohl die (Pseudo-) Wissenschaft wie die Pataphysiker um den Vorläufer des Surrealismus Alfred Jarry stellte: Wohin entschwindet der letzte Gedanke eines Menschen in jenem Moment, in dem das Fallbeil der Guillotine seinen Kopf endgültig vom übrigen Körper trennt.