Um Architektur geht es diesmal kaum. Immerhin begegnen wir 1936 in Berlin Willy Brandt, der dort die Schinkel-Bauten besuchen will. Von Albert Speer hat er noch nichts gehört (sagt er). Die übrigen Ereignisse spielen hauptsächlich Mitte der 60er Jahre, wobei es sich mit dem weiteren Personal Kennedy, „Onkel“ Wehner, Bahr, „Spitzbart“ Ulbricht und Marlene Dietrich weniger um einen Roman als eine fiktional aufbereitete Geschichtsmontage handelt.

Um Architektur geht es diesmal kaum. Immerhin begegnen wir 1936 in Berlin Willy Brandt, der dort die Schinkel-Bauten besuchen will. Von Albert Speer hat er noch nichts gehört (sagt er). Die übrigen Ereignisse spielen hauptsächlich Mitte der 60er Jahre, wobei es sich mit dem weiteren Personal Kennedy, „Onkel“ Wehner, Bahr, „Spitzbart“ Ulbricht und Marlene Dietrich weniger um einen Roman als eine fiktional aufbereitete Geschichtsmontage handelt.

Heinz Bude, Bettina Munk, Karin Wieland: Transit 64. 208 Seiten, Carl Hanser Verlag, ISBN 978-3446284203,

25 €

Zur Leseprobe >>>

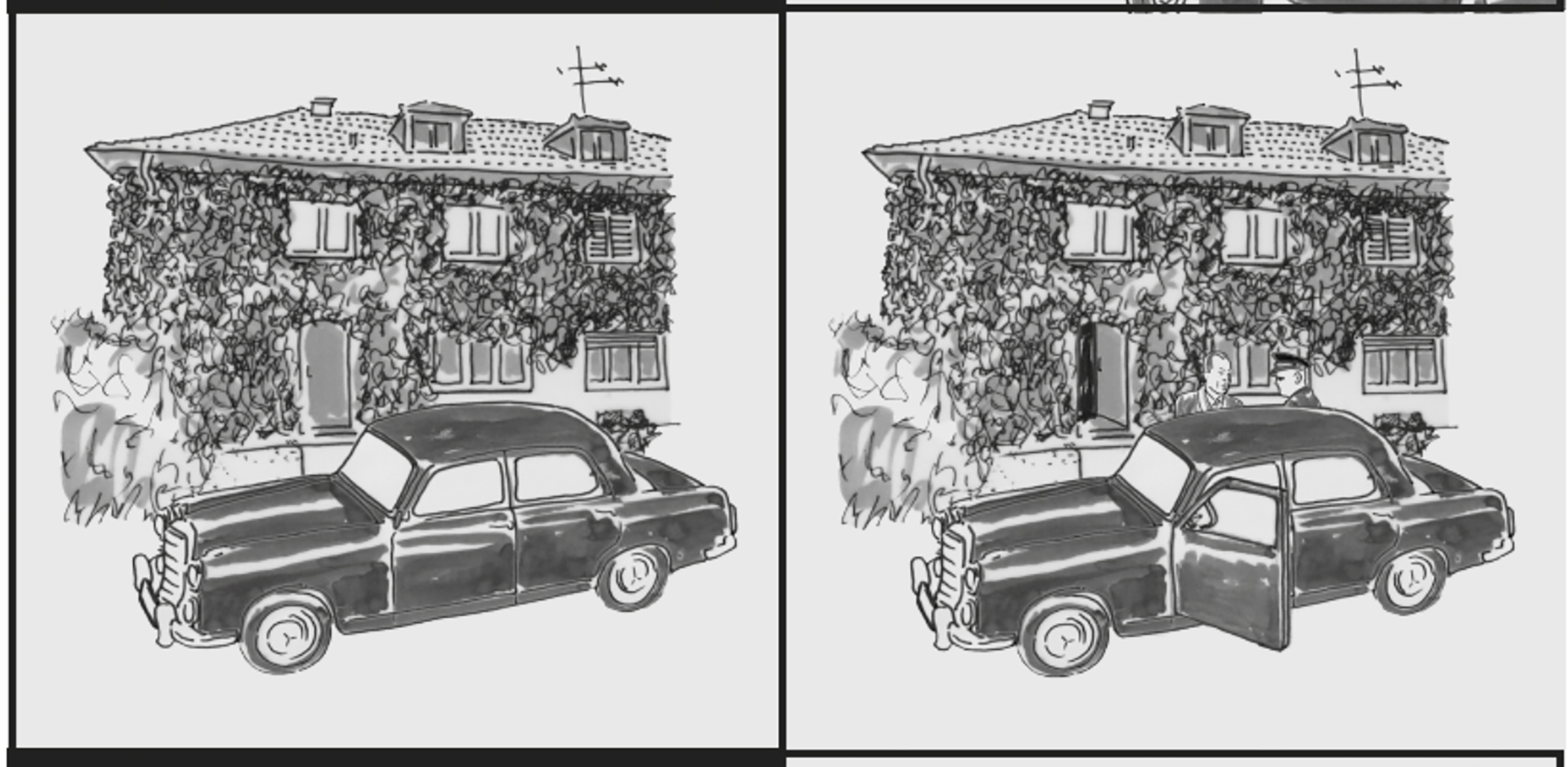

Nach dem Aufprall, einer autobiografisch getönten Reportage aus der Hausbesetzerszene (siehe https://www.marlowes.de/aufprall/), liefert das Autorenteam erneut ein Kapitel Gegenwartsliteratur. Das Buch ist wieder großzügig illustriert, diesmal mit einer anderen Handschrift, comicartig durch die collagenhafte Verwendung von Fotos. Die Bildstrecken stehen jeweils vor den Kapiteln und nehmen die nachfolgende Handlung vorweg. Das ist einerseits hübsch, wirkt aber auch, als wollte man leseunwilligen Jugendlichen den Einstieg erleichtern. Oder als analoge Anspielung auf das Nebeneinander der neuen Medien.

Westwall-Bunker

Die Idee, eine selbst erlebte Epoche und eine im Geschichtsunterricht erlernte wie in einem Kinofilm aufzubereiten, ist reizvoll. Die Autorinnen berichten detailgetreu, als seien sie dabei gewesen: Jackie Kennedy trug „ihr blutverschmiertes pinkfarbenes Kostüm“, als sie den Sarg des ermordeten Präsidenten in der Air Force One begleitet, die Dietrich bevorzugte im Krieg unter ihrer Uniform „Strickunterwäsche“, Honecker rauchte Caro (schmecken „nach alter Matratze“, weiß die Dietrich), Brandt bevorzugte Nil. Man erfährt, dass der Regierende durch „das Scheue und Verschlossene seines Charakters … einen eigenen Reiz“ ausübte und „er mit seiner gewinnenden Art eine gelöste Stimmung verbreitete“. Doch dann trifft man auf realistisch erzählte Stimmungsbilder, etwa über das Elend der Soldaten in den Westwall-Bunkern. Etwas strapaziös sind dagegen die langen Dialoge, da verliert man nach dem zehnten Wortwechsel leicht die Übersicht, wer eigentlich spricht.

Marlene Dietrich als Bundespräsidentin?

Die Handlung lässt sich kaum nacherzählen. Es ist ein Monopolyspiel, das zwischen tatsächlichen Ereignissen und kabarettistischen Exkursionen balanciert, schließlich darauf hinausläuft, dass Brandt die Dietrich als Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten gewinnen möchte, weil mit Lübke und seiner dubiosen Nazi-Vergangenheit kein Staat mehr zu machen sei. So werden zwischen das Fiktionale immer wieder Fakten als Orientierungspunkte gesetzt – kann wahr sein / könnte so gewesen sein. Der Sinn und der Unsinn konkurrieren miteinander. Es würde nicht wundern, wenn auch Pius XII. und Rosemarie Nitribitt aus den Kulissen treten würden. Am besten begleitet man die Lektüre mit einem Nachschlagewerk, um in dieser Roman-Melange nicht die Orientierung zu verlieren.

Auf jeden Fall erzählt das Buch unterhaltsam echte deutsche Profangeschichte. Da bleibt ja auch einiges rätselhaft.