Eine Hitzewelle später: Dass die Architekturbiennale in Venedig das Thema der globalen Erwärmung aufgenommen hat, zeigt, dass es auch vor diesem Sommer schon ein dringendes Thema war. Die Ausstellungen im Arsenale und in den Länderpavillons offenbaren Wege, damit umzugehen. Aber für Konsequenzen scheint es immer noch nicht heiß genug zu sein.

Auf der zu Venedig gehörenden Insel Torcello findet sich in der Kirche Santa Maria Assunta ein großartiges Mosaik. Es bedeckt die Innenseite der Westfassade und zeigt das Jüngste Gericht. Gottesdienstbesuchenden anderer Zeiten trat es beim Verlassen der Kirche als unmissverständliche Warnung entgegen, die Gebote der Kirche nicht zu verletzen, verstärkt möglicherweise noch durch eine eindringliche Predigt, die sie sich zuvor angehört hatten. Ob Carlo Ratti und sein Team an das Jüngste Gericht gedacht haben, wissen wir nicht, aber sie haben zumindest auf einen ähnlichen Effekt gesetzt. Wer die Ausstellung im Arsenale der 19. Architekturbiennale verlässt, muss durch einen Raum, in dem die üblicherweise außen an den Häusern angebrachten Teile der Klimaanlage zu Dutzenden von der Decke hängen – und den Raum gewaltig aufwärmen. Gewiss, wer die Kirche auf Torcello verlässt, hat beim Betreten der Kirche das Jüngste Gericht möglicherweise überhaupt nicht wahrgenommen; im Arsenale nimmt man die unangenehme Wärme auch am Beginn des Ausstellungsbesuchs wahr. Aber auch das ist eine Warnung. In der Einleitung, die im Vorraum zu lesen ist, heißt es, das Klima habe schon immer die Architektur bestimmt und dass es darum gehe, sich anzupassen. Man kennt dies als Beschwichtigung derer, die die Bemühungen, das Klima einigermaßen stabil zu halten, unterminieren, unsere derzeitige Regierung ist dafür ein leider nur allzu gutes Beispiel. Hier, in Venedig ist es aber anders. Die schwüle Wärme, die einem unmittelbar zusetzt, macht deutlich, dass Anpassen größte Anstrengung heißen muss. Dass sie sich lohnen könnte, wird bei dann doch wieder niedrigeren Temperaturen im Rest des Arsenale suggeriert.

Projekte, die im Arsenale gezeigt werden, von links nach rechts

10,000 Hours of Care, Lina Ghotmeh—Architecture (Bild: Andrea Avezzù, Courtesy: La Biennale di Venezia)

The Langtou Experiment, Yung Ho Chang (Atelier FCJZ), Shen Min (Guangdong Vipshop Philanthropic Foundation). (Bild: Andrea Avezzù, Courtesy: La Biennale di Venezia)

Calculating Empires: A Genealogy of Technology and Power Since 1500. Kate Crawford, Vladan Joler. (Bild: Luca Capuano, Courtesy: La Biennale di Venezia)

Natürlich ist wichtiger als kollektiv

Das etwas umständliche Motto der Biennale ist „Intelligens – Natural, Artificial, Collectiv.“ Bei Intelligens wird gens stets unterstrichen – es kommt auf die Menschen an, so die Botschaft. Er wolle, dass Menschen zusammenarbeiten, die das sonst nicht tun, so Ratti – und mit den Projekten, die gezeigt werden, solle neues Wissen entwickelt werden können. Tatsächlich sind in der Ausstellung viele Disziplinen vertreten, sind einfachste traditionelle Bauweisen ebenso wie höchst komplexe Wissenschaft integriert. Die letzten drei Begriffe des Ausstellungsmottos sind die, nach denen die Exponate geordnet sind. Zuerst also „Natural“, dies scheint die wichtigste Sektion zu sein, zumindest gemessen an der Zahl der Exponate und gezeigten Projekte: 133 der im Kurzführer genannten 356. Hier wird die Kraft der Pilze, der Pflanzen beschwört. Zu sehen sind die baubotanischen Projekte des Office for Living Architecture (Stuttgart/München), eine mögliche Zukunft des Tibers wird vorgestellt, ebenso wie die „Elefantenkappelle“, bestehend aus Bögen, deren Steine aus Elefantendung hergestellt wurden. Die Umgestaltung von Landschaften mit und am Wasser wird mehrfach thematisiert, es wird das Potenzial von natürlichen Stoffen erkundet. Fassadenschindeln aus Muscheln, Wärmedämmung aus Seegras, Ziegel aus Abfall.

Im Teil „Artificial“ finden sich computergenerierte Habitate, ein Roboter hängt in der Luft, das Phänomen unterirdischer Hitzeinseln und die von ihm ausgehenden Gefahren werden beschrieben. Es wird gezeigt, wie mit Hilfe von KI Krankenhäuser in Kenia verbessert werden können oder wie man Datenspeichergebäude in die Landschaft integrieren könnte. Glücklicherweise findet sich auch eine lange Wand mit Überwachungs- und Disziplinierungstechniken der letzten 500 Jahre – dass keiner meine, die Doppelbödigkeit jeder Technologie sei den Kuratoren nicht bewusst.

Es schließt sich „Kollektiv“ an, die etwas überraschend kleinste der drei Sektionen. Man mag das darin begründet sehen, dass auch in den anderen Sektionen das gemeinsame Handeln Basis des Vorgestellten ist. Aber das Kollektive hier geht doch darüber hinaus. Es geht nicht nur um Zusammenarbeit, sondern darum, eine andere Form des Zusammenlebens und das Aushandeln von Lebensbedingungen zu entwickeln. Aber genau das wird kaum vertieft, die Sammlung wirkt eher beliebig. Proteste wie die gegen den Hambacher Forst werden gezeigt, ein Konzept für ein schnell zu errichtendes Haus in Katastrophengebieten muss offensichtlich auch dieses Mal dabei sein, die alltägliche Aneignung von Straßenräumen in Bangkok ist dokumentiert, gezeigt werden ein Schulbausystem, das leicht nachnutzbar ist, ein Gemeinschaftshaus für Mädchen und junge Frauen in Tansania aus 3-D gedruckten Erdwänden, ein kommunales Zentrum zur Verbesserung der Lebensgrundlagen in Ecuador.

Vamo, Circular Engineering for Architecture (ETH Zurich), Digital Structures Group, MIT Morningside Academy for Design, Anku. (Bild: Marco Zorzanello; Courtesy: La Biennale di Venezia)

Vamo, Circular Engineering for Architecture (ETH Zurich), Digital Structures Group, MIT Morningside Academy for Design, Anku. (Bild: Marco Zorzanello; Courtesy: La Biennale di Venezia) Conq: Marine Biobased Building Materials. Angie Dub, Heidi Jalkhan Fratello. (Bild: Marco Zorzanello; Courtesy: La Biennale di Venezia)

Conq: Marine Biobased Building Materials. Angie Dub, Heidi Jalkhan Fratello. (Bild: Marco Zorzanello; Courtesy: La Biennale di Venezia)Grenzen überwinden?

Bestand spielt in all dem eher eine Nebenrolle, als eine mögliche Kulisse für neue Techniken, interdisziplinäre Zusammenarbeit. Wie man in Paris Häuser an den Klimawandel anpassen könnte, wie ein Dorf in China revitalisiert und wie eine Fabrik in Mexico sanft umgebaut werden kann. Die unendlichen Peripherien der Städte, für die eine Zukunft entwickelt werden muss, bleiben größtenteils außen vor. Es geht um Materialien, Bautechniken, Praktiken des Zusammenarbeitens, um vermeintlich neue Formen. Man sieht viel 3-D-Gedrucktes, und meist das, was 3-Drucker offensichtlich herstellen, wenn amorphe Formen gefragt sind, eine Mischung aus Korallen, Tropfsteinen und Termitenbauten.

Am Ende wird noch ein Outro gegeben, das dem Blick von außen auf die Erde gewidmet ist. Noch der ungastlichste Platz auf unserem Planeten biete bessere Bedingungen als der Weltraum, so heißt es, aber die harschen Bedingungen von Weltraumfahrt bieten Erkenntnisse der Adaption, die uns noch nützlich sein könnten, so der Ausstellungstext. Das mag sein, doch das, was hier zu sehen ist, zeigt eher, dass diese Kenntnisse uns kaum konkrete Hilfe gewähren. Neben Klängen von Jean Michel-Jarre finden wir naiv anmutende Besiedlungsvorschläge für den Mars und Designvorschläge für die Weltraumfahrt, die eher an zukünftige Yachten der ganz Reichen erinnern.

Das ist bedauerlicherweise wieder weit weg von dem, was die mit dem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk ausgezeichnete Donna Harraway als Zukunftsvisionen beschrieben hatte. Man sah es in manchen Teilen der Ausstellung aufscheinen, es hätte hier aber nochmals vertieft werden können. Eindringlich beschreibt sie ja eine mögliche Welt ohne die binäre Grenzziehungen zwischen Mensch und Maschine, Mann und Frau, Mensch und Tier. Wie weit weg sind wir davon, wenn wir mit lebenden Organismen bauen?

Fruchtbares Zusammenspiel

Im Arsenale schließen sich an die Hauptausstellung die Ausstellungen der Länder an, die keinen eigenen Länderpavillon in den Giardini haben. Dort ist das Hauptausstellungshaus dieses Jahr wegen Renovierung geschlossen, es hatte in den letzten Jahren ja stets der Hauptausstellung gedient; die ist nun, von Arbeiten im Außenraum abgesehen, ausschließlich im Arsenale zu sehen. Das war wohl nicht zu vermeiden, ist aber dennoch unglücklich, verschiebt es doch das Gewicht zwischen diesen beiden Orten zuungunsten der Giardini. Im Arsenale zeigt sich, was in den Giardini verloren geht: die direkte Nachbarschaft von Länderpavillons und Hauptausstellung stellt fruchtbare Beziehungen her. Viele der in den Ländern gezeigten Ausstellungen könnten sich ohne Weiteres in die Hauptausstellung integrieren, die Sammlung aus verschiedenen Bauweisen mit Erdmaterial und der erweiterte Blick auf Erde im marokkanischen und türkischen Pavillon, die intensive Auseinandersetzung mit dem Zusammenspiel von Architektur und Wasser im italienischen etwa. Im mexikanischen Pavillon ist eine Installation aus rechteckigen, aus organischem Material gebauten Blöcken zu sehen, die bepflanzt und in flachen Seen platziert werden können. Im belgischen Pavillon in den Giardini zeigen der Landschaftsplaner Bas Smets und der Biologe Stefano Mancuso, dass Pflanzen auch in Gebäuden gedeihen können, wenn man die Bedingungen genau beobachtet und die Pflanzen sorgfältig auswählt. Es ist ein Beispiel dafür, wie die Eigengesetzlichkeiten der Natur für die Umweltgestaltung genutzt werden können. Im dänischen Pavillon wird der Boden aufgerissen, das dabei gewonnene Material als eines ausgestellt, mit dem sich Neues Bauen lässt. Serbien entwickelt in einer Mischung aus handwerklichem Wissen und computergestützter Produktion eine poetische Installation.

Länderbeiträge von links nach rechts:

Türkei: Grounded. (Bild: Luca Capuano; Courtesy: La Biennale di Venezia)

Lettland: Landscape of Defense. (Bild: Andrea Avezzù, Courtesy: La Biennale di Venezia)

Belgien: Building Biosphers. (Bild: Luca Capuano, Courtesy: La Biennale di Venezia)

Dabei setzen die Länderpavillons durchaus auch Schwerpunkte, die wie Fallstudien mit der Hauptausstellung korrespondieren. Beispiel Österreich: Hier wird der vorbildlichen kontinuierlichen Wohnungsbaupolitik Wiens Rom gegenübergestellt, das dergleichen nicht hat, dafür aber jede Menge zivilgesellschaftliches Engagement ins Feld führen kann. Das stellt die Frage, ob es eine gute Balance zwischen beidem – Gouvernance und zivilgesellschaftlichem Engagement – geben könnte.

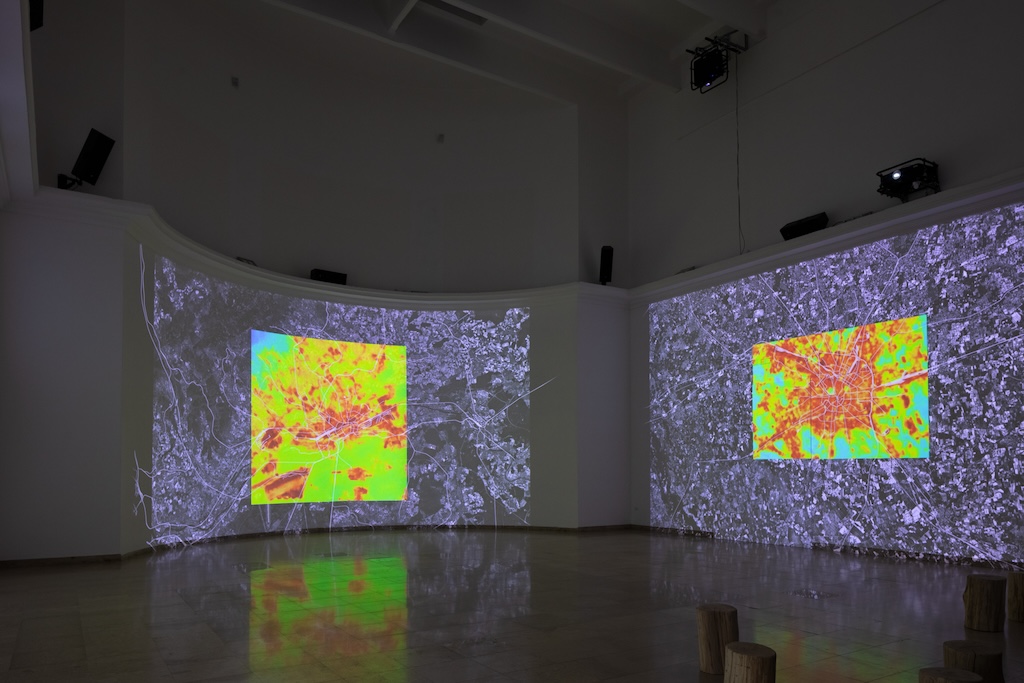

Medieninstallation im Hauptraum des deutschen Pavillons mit Hitzebildern großer Städte. Der Beitrag wurde kuratiert von Nicola Borgmann, Elisabeth Endres, Gabriele G. Kiefer und Daniele Santucci. (Bild: Luca Capuano; Courtesy: La Biennale di Venezia)

Auch der deutsche Pavillon gliedert sich ohne weiteres in die Gesamtausstellung ein und bereichert die dort behandelten Themen. Er stellt die Hitzeentwicklung in den Städten in den Fokus. Das lässt sich physisch in einem Raum, in dem es auch im Sommer wärmer als draußen ist, erfahren, wird aber auch in Grafiken dargestellt werden. 61.000 Menschenleben habe die Hitzephase 2022 in Europa gekostet, davon allein 8000 in Deutschland. Der Aufschrei blieb aus, die Zahlen sind nicht einmal bekannt. Gemessen an der Hysterie nach einem Amoklauf ist das erschütternd. Dabei gibt es Möglichkeiten, gegenzusteuern. Mit Bäumen, Entsiegelung, erdgebundener Begrünung, hellen Fassaden.

Gut und Böse

Die Beispielsammlungen von Architektur in den Pavillons von Spanien und Frankreich ergänzen, zumal sich beide nicht auf das je eigene Land beschränken, die Projektsammlung im Arsenale vorzüglich. Und dabei gibt es noch die Pavillons, die auf das Leid eingehen, dem Menschen ausgesetzt sind. Im ukrainischen Pavillon wird das Dach als wichtigstes Architekturelement beschworen, es fehlt dort gerade so vielen. Der lettische Pavillon weist auf das Verschwinden des Austausches in Grenzregionen zu Russland und Weißrussland hin. Und im libanesischen Pavillon wird die voranschreitende Zerstörung des Landes beklagt, zu der auch die Folgen des Krieges gehören.

Die Zeit zum Handeln ist jetzt, wird im deutsche Pavillon gemahnt. Leider währt dieses „Jetzt“ schon ziemlich lange. Wir haben gerade wieder eine Hitzewelle hinter uns, die Städte waren nicht nur heiß, auch das Land war und ist immer noch zu trocken. Dass sich nun irgendwer dazu aufgerufen fühlt, jetzt zu handeln, lässt sich nicht ausmachen. Und so hat die eindringliche Mahnung der Kuratorinnen des Deutschen Pavillons auch etwas Verzweifeltes. All die Drohungen vom Jüngsten Tag halten die Menschen nicht von den Sünden ab – zu lange weiß man um den Klimawandel, als dass sich daran zweifeln ließe.

Das große Miteinander, das Ratti, das diese Biennale proklamiert, inszeniert und in vielen Kooperationen, Veranstaltungen und Initiativen engagiert fördert, lässt sich in der Ausstellung zumindest zum Teil wiederfinden. Aber eben nur zum Teil. Man wünscht sich deshalb, dass eine Biennale, mit dem ganzen Aufwand, der hier betrieben wird, nicht nur eine Ausstellung bliebe, sei sie auch im Ganzen außerordentlich gelungen und bereichernd. Sondern dass das mögliche Handeln, das Zusammenarbeiten, der Austausch, eine andere Plattform, eine gesellschaftliche, politische Ebene bekommt, ohne die die Wende, die hier als eine mögliche sichtbar gemacht wird, nicht zu bekommen ist. Dann müsste man nicht mehr angesichts der Perspektivlosigkeit auf einem aufgeheizten Planeten verzweifeln. Weil aber die große politische und gesellschaftliche Einsicht nicht absehbar ist, ist auch vorstellbar, dass selbst die Engagierten und für eine Verbesserung Kämpfenden nicht mehr erlöst werden – wie es das berühmteste Jüngste Gericht darstellt, dass es gibt: das von Michelangelo. In dem auch die nicht Verdammten keine Erleichterung zeigen, in dem die Seligen keine Gewissheit haben und um ihr Heil kämpfen müssen, weil das Gute und das Böse nicht fein säuberlich voneinander zu trennen sind. Der Clou bei Michelangelo: Seine Version des Jüngsten Tags sieht man nicht erst beim Verlassen der Sixtinischen Kapelle. Sondern bei ihrem Betreten. Sie ist immer präsent.