Herzog & de Meuron sind Sieger des Wettbewerbs zum neuen Museum für die Kunst des 20. Jahrhunderts in Berlin. Ein jahrelanger Disput geht damit zu Ende, in dem es um die Wertschätzung der Architektur und das Stadtverständnis genau jener Zeit ging, für deren Kunst jetzt das Museum gebaut wird. Es wäre kein guter Wettbewerb, wenn das Ergebnis allzu einhellig begrüßt würde – das bestätigt der Blick auf die Ergebnisse. Die so gut sind, dass der Disput darüber, ob der Standort der richtige ist, endlich eine gute Grundlage hätte.

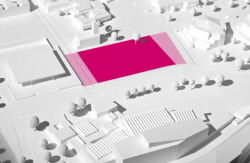

Ganz oben: Herzog & de Meuron überbauen fast das gesamte Grundstück. Übrig bleiben kleine Plätze und enge Räume zur Matthäikirche; Nationalgalerie und Scharoun-Ensemble verzwergen.

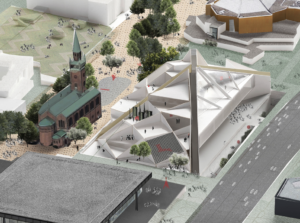

Oben: Im Hintergrund die Nationalgalerie von Mies van der Rohe. An der Potsdamer Straße wird das neue Museum mit seiner Ziegelfassade den öffentlichen Raum dominieren (Bilder: © Herzog & de Meuron Basel Ltd., Basel, Schweiz mit Vogt Landschaftsarchitekten AG, Zürich/Berlin)

Das Berliner Kulturforum wird nicht zuletzt von jenen, die sich dort nie lang aufhalten, abfällig als Inkarnation fehlgeleiteter Städtebauer der Nachkriegszeit diffamiert. Als Vorbereitung für eine öffentliche Diskussion zu diesem Ort blieb ich einmal einen ganzen Tag auf dem Terrain, um auch mit vielen dort laufenden, sitzenden, stehenden Menschen zu sprechen. Zwei Musikstudenten saßen auf einer Stufe zwischen Kunstgewerbemuseum und Kunstbibliothek und verzehrten ihre Mittagsbrötchen. Die Beiden fanden den Platz ziemlich gut. Nur störe diese alte Kirche; die passe einfach nicht hierher. Banausen? Man kann genauso gut sagen: Zwei junge Menschen, die tagtäglich hier sind, fühlten sich in der Atmosphäre, die durch die jetzige Weite und die architektonische Zwiesprache der Solitäre von Mies van der Rohe, Stüler, Scharoun und dem Potsdamer Platz entstand, verflixt wohl und spürten dennoch, dass nicht alles zu allem passen kann.

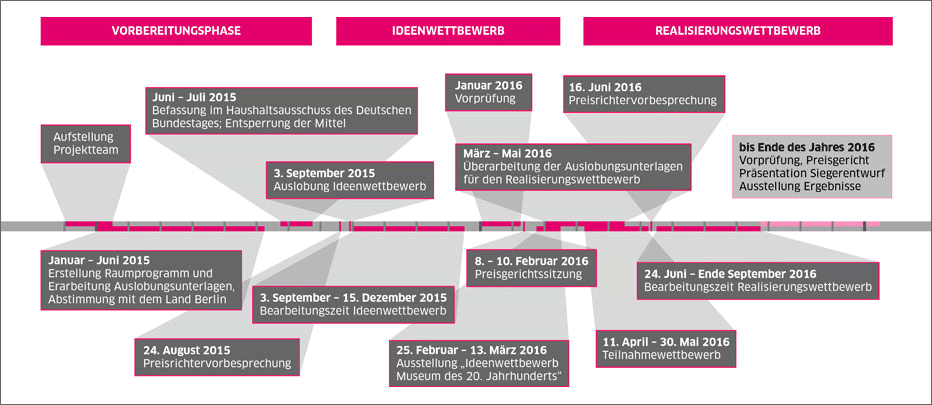

Sei‘s drum, der Deutsche Bundestag hatte 2014 satte 200 Millionen Euro für den Neubau des Museums bewilligt, und damit diese Subvention nicht an Wert verliere, beeilte man sich in Berlin damit, alles rasch in trockene Tücher zu bringen. Am 26. Oktober 2016 fiel die Entscheidung für den Neubau, Herzog & de Meuron erhielten den ersten Preis und sollen nun bauen. Und zwar – das klingt in Berlin schon selbstironisch – schnell, was mit den Vokabeln „rekordverdächtig“ und „point of no return“ bekräftigt wurde. Zur Vorgeschichte und darüber hinaus informiert die Website nationalmuseum20.de recht gut.

Vorgeschichte und Ablauf des Wettbewerbs, der nach der Subventionszusage des Bundestages Fahrt aufnahm. Auf einmal ging alles sehr schnell. (Bild: www.nationalgalerie20.de)

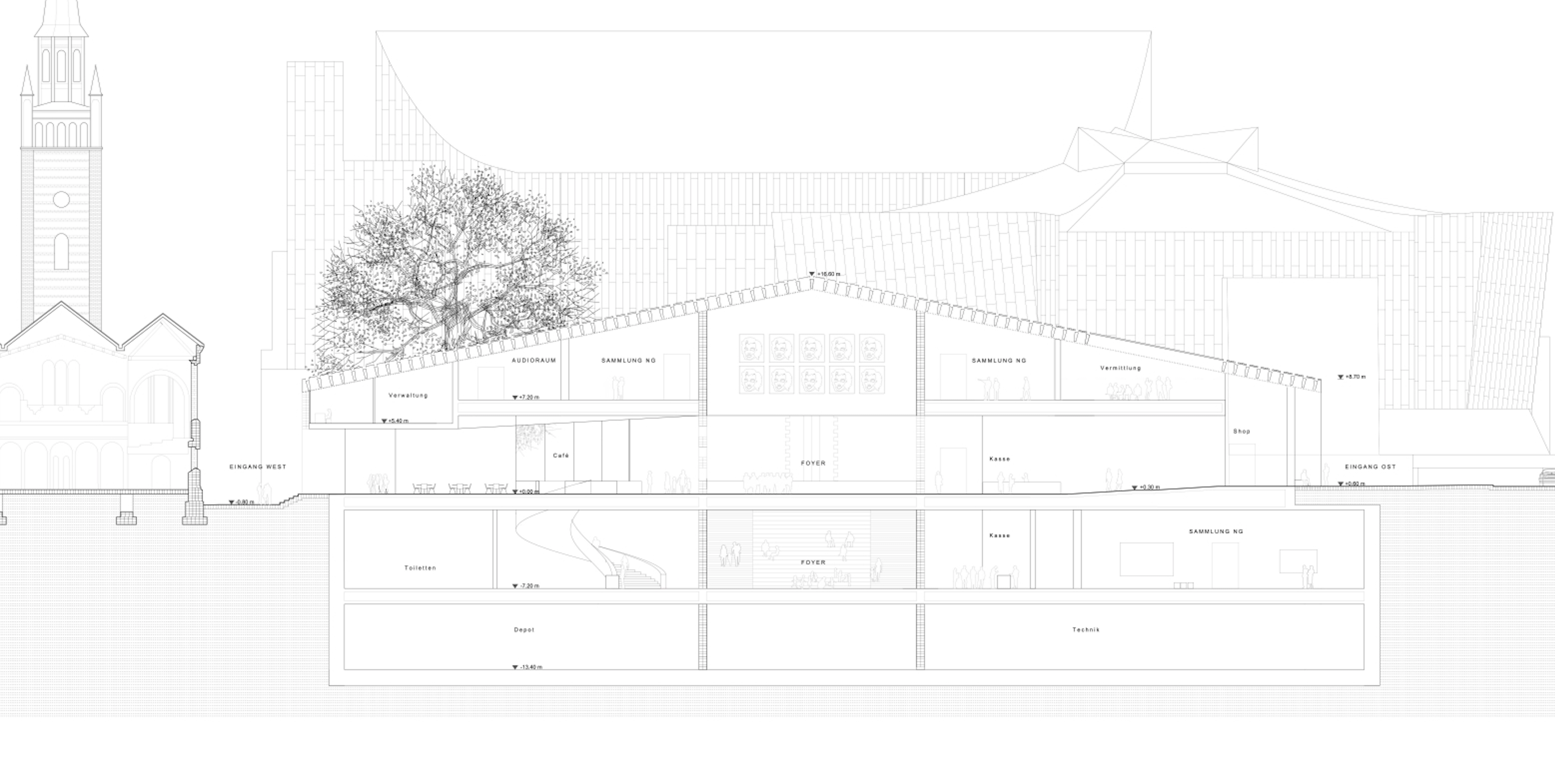

Querschnitt; Die Firsthöhe des neuen Museums liegt bei 16 Metern, die Traufe bei 8,70 Metern. (Presseabbildung; Copyright: Herzog & de Meuron)

Das Haus

Kurz und knapp: Direkt an die Potsdamer Straße setzen die Baseler Architekten, die mit Vogt Landschaftsarchitekten zusammenarbeiteten, ein Haus, das an Laugiers „Urhütte“ erinnert und im Kinderalltag als „Haus des Nikolaus“ angekommen ist. Ein Kubus mit Satteldach, außen eine Hülle aus Ziegel, mit Glasbausteinen lichtperforiert, wo es sinnvoll scheint. Mit rund 9.000 Quadratmetern Grundfläche lässt der Neubau vor der Matthäikirche zwar knirschend Raum für kleine Platzkonstellationen mit Bäumen und geraden Wegen, rückt aber eng an die Kirche heran – und beschämend nahe an die Nationalgalerie. Dieses Meisterwerk wird seine gestische Wirkung zwischen Innen und Außen ein für alle Mal los sein.

Diesen Panoramablick aus der Nationalgalerie, der je nach Jahreszeit ins Grüne und zum benachbarten Scharoun-Ensemble reichte, wird es nicht mehr geben. Hier wird man auf die Giebelwand des neuen Museums schauen. (Bild: Ursula Baus)

Auch streckt sich Herzog & de Meurons „Haus“ allzu dicht an das Ensemble aus Kammermusiksaal und Philharmonie, das von Baum- und Hauswänden eingekastelt sein wird. Klug ist allerdings der Gedanke umgesetzt, dass man durch das große Haus öffentlich durchgehen können müsse – deswegen kennzeichnet eine Wegekreuzung auch die innere Orientierung. Klug auch, dass die Ausstellungsflächen – rund 9000 Quadratmeter immerhin – noch nicht detaillert sind, weil man sie, so Jacques Herzog, doch mit den Kuratoren jetzt gemeinsam entwickeln wolle. Arno Lederer leitete die 20-Stunden-Jurysitzung, und man muss kein Schelm mit der Mutmaßung sein, dass das Ziegelbauwerk in Urhüttenkontur durchaus sein Favorit gewesen sein mag.

Von links: Hermann Parzinger (Präsident der Stiftung Preussischer Kulturbesitz), Monika Grütters Staatsministerin für Kultur und Medien), Jacques Herzog (Architekt), Arno Lederer (Juryvorsitzender) und Regula Lüscher (Senatsbaudirektorin); dahinter: Michael Eissenhauer (Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin). (Bild: Ursula Baus)

Politik im Größenwahn

Mit einem etwas peinlichen Pathos verkündete die Berliner Museums-, Polit- und Juryprominenz in der Pressekonferenz, nun bekomme endlich auch Berlin ein Haus von den Stararchitekten Herzog & de Meuron. Berliner scheinen neidisch auf die Hamburger mit ihrer Elbphilharmonie und die Münchner mit der Allianz Arena zu sein. Man werde hier in Berlin Architekturgeschichte schreiben, das Projekt sei grandios, der Kulturanspruch der Deutschen werde hier an diesem Projekt gemessen, hier gehe es darum, das gesamte kreative Potenzial einer ganz bestimmten Zeit erlebbar zu machen und so weiter.* Also mal halblang. Das föderale System beschert der Bundesrepublik eine großartige Dichte an fantastischen Ausstellungsbauten zur Kunst des 20. Jahrhunderts. Auch wenn Berlin es offenbar anders will: Der Reichtum der Kultur zeigt sich gerade in Deutschland in seiner dezentralen Struktur.

Zurück zum Kulturforum: Scheune, Bahnhof, Hütte, Schuppen, Tempel, Zelt – die Assoziationen zum Bauwerk schießen ins Kraut, was ja nicht schadet. Die Baseler Architekten hatten erst kürzlich in Weil am Rhein mit einem fast identischen Konzept schon mal geübt. Zwischen Zaha Hadids legendärem Feuerwehrhaus-Solitär von 1993 und dem Werksgelände setzten sie ein einfaches Ziegelhaus mit Schaulager-Charakter.**

* zum Audio-Stream >>>

** siehe Kw 24/2016 >>>

„Haus“ mit Ziegelfassaden und Satteldach: Schaulager auf dem Vitra-Campus in Weil am Rhein; links Zaha Hadids Feuerwehrhaus von 1993. (Bild: Ursula Baus)

Neue, offene Bezüge zwischen Drinnen und Draußen, auf die es Mies van der Rohe ankam, wird es so nicht mehr geben. (Bild: Ursula Baus)

Ort und Funktion

Ob dieses Konzept für Weil am Rhein jetzt zwischen Mies, Stüler und Scharoun genau so aufgeht, wird sich weisen müssen. Die Enge auf dem Terrain weckt größte Zweifel. Niklas Maak hatte – noch während die Jury tagte – publik gemacht, was er an diesem Ort für richtig halte. Auf dieser „zugigen Brache“ wünsche er kein „U-Boot-Museum“, eher etwas wie eine „poröse, riesige Loggia“. „Der größte Fehler, den die Jury machen könnte, wären falsche Zurückhaltung und ein scheinbarer ‚Respekt‘ vor den Bauten von Mies und Scharoun, der sich im Unsichtbaren äußert“. (FAZ, 26. Oktober 2016). Naja, jetzt hat sich die Jury wohl passend entschieden, und um dazu den Werdegang des Projektes nicht aus dem Blick zu verlieren, sei erneut auf www.nationalgalerie20.de verwiesen.

Denn nicht zuletzt, um einem Irrtum zu begegnen: Die Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters (CDU), die selten außerhalb von Berlin gesichtet wird, verkündete nach der Jurysitzung, der Ideenwettbewerb zum Berliner Kulturforum (Anm.: 2014) habe gezeigt, dass hier – und nur hier – das neue Museum für Kunst des 20. Jahrhunderts gebaut werden könne. Da irrt sie, denn es entzündete sich auch an diesem Wettbewerb, an dem etwa 400 Büros teilgenommen hatten, gerade deswegen heftige Kritik.* Zu viele nutzbare Quadratmeter auf einem zu kleinen Grundstück, Monofunktionalität eines Kunstquartiers: Wissen wir nicht längst besser, dass ein Museum an einer Einkaufsmeile Passanten für anderes als das Einkaufen begeistern kann? Dass kein Museum ohne Shopping-Ambiente auskommt? Wäre ein offenes Ausstellungshaus für die Kunst des 20. Jahrhunderts nicht zwischen Kanzleramt und Abgeordnetenhäusern oder einem anderen, zu belebendem Ort ein Coup?

* wir kommentierten, siehe Kw 38/2015 >>>

So soll der Innenraum des neuen Museums von Herzog und de Meuron aussehen. © Herzog & de Meuron Basel Ltd., Basel, Schweiz mit Vogt Landschaftsarchitekten AG, Zürich/Berlin

Außen- und Innenwelten

Stadträumliche Konzepte sind, das weiß man, zeitbezogene Phänomene mit vielfältigen Einflussfaktoren. Mal erkennt man die Qualitäten der durchgrünten Stadt, dann doch wieder den Charme der Gründerzeit-Quartiere, schließlich der Gartenstadt, der Zwischenstadt und so weiter. Und inzwischen kann man alle Konzepte gleichzeitig mit guten Gründen richtig oder falsch, teils geeignet, im Grundansatz nicht schlecht oder schlichtweg irrelevant finden. Problematisch wird es jedoch, wenn beispielsweise ein Gründerzeit-Quartier in eine lockere, grüne Stadtlandschaft umgemodelt oder wenn einer lockeren, grünen Stadtlandschaft die Gründerzeit-Struktur übergestülpt wird. Das droht jetzt dem Kulturforum – mit architekturgeschichtlichen Verlusten.

Am Kulturforum hatte sich ein offenes, eigentlich stimmiges Stadtkonzept gefügt, das aber leider nie als solches gepflegt wurde. Wenn das gesamte Gebiet von Landschaftsarchitekten entrümpelt und als Ausleger des Tiergartens mit dezidiertem, urbanen Aufenthaltscharakter ausgearbeitet worden wäre, könnte man nicht von einer „zugigen Brache“ reden. Schnee von gestern, jetzt wird das Kulturforum zugebaut und hübsch verplatzelt, den Musikstudenten und vielen anderen wird auch das gefallen. Doch im zunehmend uniform zugebauten Berlin wird Mancher die Weite vermissen, die Mies van der Rohes Nationalgalerie und Hans Scharouns Philharmonie bis heute eindrucksvoll verorten. Meisterwerke sind es, weil sie damals wirklich

neue Bezüge zwischen Drinnen und Draußen sowie neue konstruktive, formale, stadträumliche Experimente vergegenwärtigen. Diese Einzigartigkeiten werden primär nach innen rücken, weil die außenräumliche Weite fehlen wird.

Es mag sein, dass Herzog & de Meuron deswegen im Innenraum mit Raffinesse ihre Gestaltungsfreiheit erobert haben, mit der sie so souverän umzugehen wissen.

Lob der Vielfalt

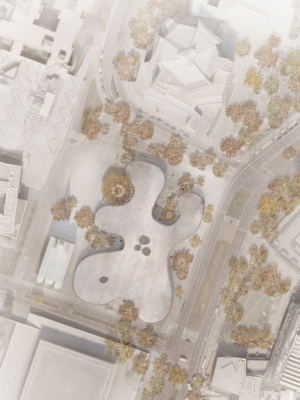

Klar, jede Jury macht alles falsch. Keiner, der anschließend mit dem Ergebnis konfrontiert wird, kennt jedoch die Dynamik, die sich im Gefecht von Alphatierchen – nur solche sitzen in den Jurys – argumentativ und emotional entwickelt. So lohnt sich der Blick auf nachplatzierte Arbeiten in den allermeisten Fällen sehr.* Aus den vielen, bemerkenswerten Entwürfen seien sehr andersartige kurz angesprochen. OMA reagierte mit einer pyramidenförmigen Gebäudekontur, die wenigstens Blickbezüge frei und couragiert das Museum nach außen strahlen ließe. SANAA versuchte, die Masse des Museumsbaus in einer Art Gartenhausinterpretation so weit zu reduzieren, wie es nur ging. Aires Mateus verlagerten die Baumasse nach oben, um freie Flächen darunter zu suggerieren. Lundgaard & Tranberg entschieden sich für eine amöbenförmige Gebäudekontur, Bruno Frioretto Marquez bauten kompakt in die Höhe, um möglichst viele Blickachsen zu den Bestandsgebäude freizuhalten. Bleibt die Hoffnung, dass der Wettbewerb als Ganzes von der Stiftung Preussischer Kulturbesitz sehr sorgfältig dokumentiert werde. Nicht zuletzt, weil Architekten immer wieder das Unmögliche möglich machen wollen.

So zeugt schließlich der Wettbewerb als Ganzes auch von ambitionierten Architekten. Nur Einer kann gewinnen, wenn gebaut werden soll. Herzog & de Meuron sei alles Gute gewünscht, um in Berlin, der Vorhölle des Bauens als Grauen, ein gutes Museum zustande zu bringen. Einem der eindrucksvollsten, stadträumlichen Ensembles im Nachkriegs-Berlin wurde allerdings von politischer Seite keine Chance gegeben.

* Alle Entwürfe des Realisierungswettbewerbes werden vom 18. November 2016 bis 8. Januar 2017 im Kulturforum zu sehen sein.