Alle reden vom (teuren) Wohnen, während die Möbelindustrie Wohn- und Kochlandschaften in jährlich neuen Serien produziert, die auf weniger als jeweils 100 Quadratmeter kaum unterzubringen sind. In dieser prekären Lage widmet sich das Vitra Design Museum einem Aspekt des Wohnens, der – von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen – Architekten entglitten ist: dem Interieur in seiner atmosphärischen Dichte.

Der sowjetische Premier Nikita Khrushchev unterhält sich mit dem amerikanischen Vize-Präsident Richard Nixon. Es war die legendäre „Küchen-Debatte“ bei der US-Ausstellung im Moskauer Sokolniki Park am 24. Juli 1959. (© picture alliance / AP Images)

Was ist das „Zuhause“?

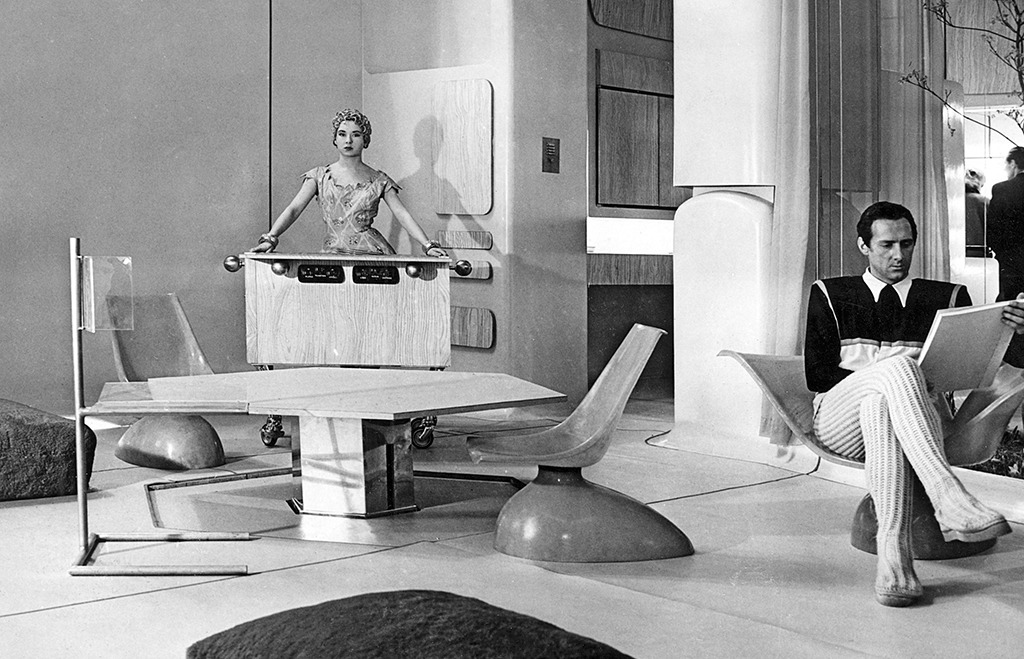

Lässt man die zwanzig Beispiele, die in Frank O. Gehrys Ausstellungshaus gezeigt werden, Revue passieren, bleibt der Gedanke nicht aus, dass die geschichtliche Entwicklung des Interieurs in ihrer Aussagekraft über den gesellschaftlichen und ökonomischen Wandel völlig unterschätzt wird. Die Geschichte des neuzeitlichen Wohnungsbaus zwischen Wohnmaschine und Einfamilienhaus offenbart neben sozioökonomischen Entwicklungen vielerorts den Wertverlust des öffentlichen Raums. Analog dazu steigt eben die Bedeutung des Interieurs, in dem immer mehr Menschen einzeln zuhause sind und / oder ihr Zuhause zelebrieren.

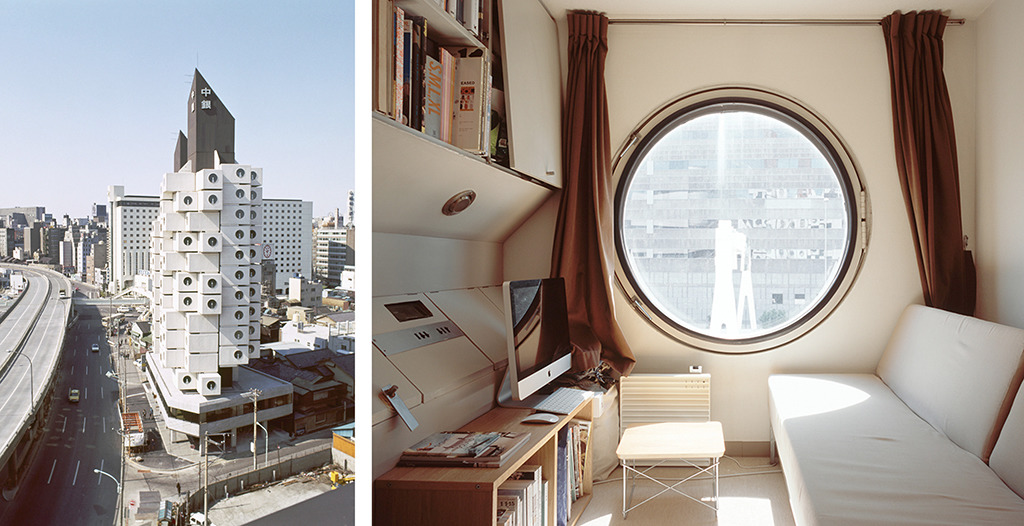

Links: Der Capsule Tower von Kishō Kurokawa in Tokio, 1970–1972

(© Tomio Ohashi); rechts: Noritaka Minami, A504, Tokio, 2012 (© Noritaka Minami)

Es geht um einzigartige Atmosphären und praktische Errungenschaften, um professionell gestaltete Repräsentationsräume und den Erfolgsweg von IKEA, um das architektonische Gesamtkunstwerk und den Ficus Benjamini als heimeliges Accessoire am Arbeitsplatz. Die Ausstellung ist chronologisch geordnet, zeichnet die Entwicklung aber aus der Gegenwart zurück in die Vergangenheit, um jede Interpretation als Fortschritt oder Anspruchsteigerung zu vermeiden. So sieht man gleich zu Beginn, wie Arno Brandlhuber in seiner Antivilla an sehr alte Prinzipien des Teilheizens anknüpft und erfährt gegen Ausstellungsende, welcher Skurrilitäten Cecil Beaton beim Aufwachen gewahr werden musste.

Cecil Beaton, Salon in Ashcombe, Wiltshire, 1930-1945, Foto: 1932

(© The Cecil Beaton Studio Archive at Sotheby’s, mit freundlicher Genehmigung von Andrew Ginger)

Profession und Do-it-yourself

Bemerkenswert: Unter anderem schlagen vier Modelle reale Brücken zu den zwanzig in Plan und Bild gezeigten Räumen. Sie sind von Charlap Hyman & Herrero extra angefertigt worden. Zudem sind „Moodboards“ mit Materialien und Farben zusammengestellt worden, die Stimmungen andeuten. In einer Fotoschau, die Jasper Morrison mit sehr persönlicher Empfindsamkeit zusammengestellt hat, leuchtet auf, dass es keine Regeln für die Gemütlichkeit gibt, dass Atmosphären des Interieurs nicht von Professionalität abhängen, sondern von einem Gespür, das teils intuitiv, teils aber auch auf Erfahrungswissen zurückzuführen ist. Sehen lernen ist das Eine, selber machen das Andere.

Diesen Aspekt spart die Ausstellung aus: Was das Bohr-, Schraub-, Säge- und Schleifmaschinenbewehrte Individuum mit dem Baumarktsortiment in Eigenregie oder die Tiffany-Lampen-begeisterte Bastlerin zur vermeintlichen Verschönerung des Heimes anrichten, bleibt unerwähnt. Es geht ums Professionelle.

Elsie de Wolfe: Feier zu ihrem 80. Geburtstag in der Villa Trianon in Versailles, 1905-1950 (© Jean-Frédéric Schall, Bild: Roger Schall, 1938)

Die Ausstellung wirft jedoch Fragen auf, die im unbedingt lesenswerten Katalog vertieft werden. Darin erfährt man auch viel von der Entwicklungsgeschichte der Profession des Innenraumgestalters: vom Dekorateur von Louis Quatorze über Elsie de Wolfe (sie gilt als erste professionelle Innenraumgestalterin) mit ihren Ausstattungsorgien in Häusern neureicher Amerikaner bis zum heutigen Innenarchitekten, der in der Auseinandersetzung mit dem Bestand neubausüchtigen Architekten den Rang abläuft.

IKEA, Katalog-Titel, 1974. Mit Industrie-Produktion und Eigenleistung im Zusammenbau wurde die Inneneinrichtung billig. Und austauschbar. Und zum Einrichtungsstandard auch des Mittelstands. (© Inter IKEA Systems B.V.)

Die Entwicklung verläuft nicht linear, sondern verzweigt sich. So bahnte beispielsweise Elsie de Wolfes grandioser Erfolg als Frau, die weiß, wie man stilsicher ein Interieur schafft, den Weg dafür, dass in der vom Wohlstand verwöhnten Familie die (Haus-)Frau für die Behaglichkeit und Repräsentationstauglichkeit des Heimes zuständig wurde. Deutlich wird daneben, warum das 1943 gegründete Möbelhaus IKEA international seinen Erfolg im auf Sparsamkeit getrimmten Deutschland begann: Billig, praktisch und an der Do-it-yourself-Mentalität orientiert, zeichnet sich bei IKEA in den Katalogen und im Sortiment ein Verlust von Gestaltungsqualität hin zur Was-ihr-wollt-Wegwerfware ab.

Nachhaltigkeit?

Hier schließt sich ein Kreis: Was uns heute in den ganzen Schöner-Wohnen-Hochglanz-Blättern bis zur „Landlust“ präsentiert wird, spiegelt die Kommerzialisierung des Wohnens, die sich verkaufsfördernd von Saison zu Saison als Trend abzeichnen soll und das Interieur zwischen persönlicher Neuerfindung und Sperrmüll ansiedelt. Sperrmüll bietet heute kaum noch Schatzsuchgründe, sondern nur noch: Müll.

Die Ausstellung zeigt, wie es anders gehen kann, wenn man das Interieur als „zweite Haut“ begreift und den Wert der Materie spürt. Mit anderen Augen wird man das Zuhause wahrnehmen und sich fragen, wie man der Wegwerf-Möbelindustrie den Garaus machen und dabei ein „Zuhause“ schaffen kann, welches die grassierende Rasterarchitektur vermissen lässt.

![elii [oficina de arquitectura], Yojigen: Poketto Apartment (Küchenzeile und Schlafbereich), Madrid, 2017 (© elii [oficina de arquitectura], Foto: Imagen Subliminal – Miguel de Guzmán + Rocío Romero)](https://www.marlowes.de/wp-content/uploads/2020/02/2008_VDM-Home-Stories-elii-1-1024x720.jpg)

elii [oficina de arquitectura], Yojigen: Poketto Apartment (Küchenzeile und Schlafbereich), Madrid, 2017 (© elii [oficina de arquitectura], Foto: Imagen Subliminal – Miguel de Guzmán + Rocío Romero); in der Ausstellung wird ein Film gezeigt, in dem die Beweglichkeit und Flexibilität der Einrichtung nachzuvollziehen ist.

Maßarbeit

Architekten ficht der Wegwerf-Vorwurf kaum an, zuhause wissen sie sich mit höherer Handwerkskunst und Klassikern einzurichten. Doch im Interieur des Wohnungsbaus steigen sie als Gestalter allermeistens aus, wohl wissend, dass Neuferts Normen berücksichtigt sind und die Möbelindustrie ein entsprechend genormtes Sortiment parat hält. Wären Interieurs endlich als Teil nachhaltigen Bauens begriffen, könnten sich die schaurigen Möbelhäuser in den Gewerbegebieten erübrigen. Das Handwerk könnte neue (Wirtschafts-)Kraft gewinnen – wenn die Verbände der Möbelindustrie nicht Zeter und Mordio schrien.

Eine in Stuttgart erworbene „Frankfurter Küche“ ist Teil der aktuellen Ausstellung (© Vitra Design Museum,

Foto: Ludger Paffrath)

In den Museumsinstallationen sticht natürlich deswegen eine originale Frankfurter Küche hervor. Nicht nur, aber zuerst in Häusern von Ernst May wurde sie ab 1926 eingebaut, entworfen war sie von der Wiener Architektin Margarete Schütte-Lihotzky. Solche Küchen sind im Abriss- und Neubauwahn hierzulande zwar nicht Sperrmüll, aber sie stehen zum Verkauf: beispielsweise in Stuttgart, wo man im keineswegs nachhaltigen Entsorgen des Vorhandenen alles andere als zimperlich ist. Dort erwarb das Vitra Design Museum eine solche Küche, die jetzt retauriert ausgestellt ist.

Vitra Design Museum, Weil am Rhein, bis 23. August 2020

https://www.design-museum.de/de/ausstellungen/detailseiten/home-stories.html?desktop=20

Edward Hopper: Cape Cod Morning, 1950. Öl auf Leinwand, 86,7 x 102,3 cm.

Smithsonian American Art Museum, Gift of the Sara Roby Foundation (© Heirs of Josephine Hopper / 2019, ProLitteris, Zürich; Foto: Smithsonian American Art Museum, Gene Young)

Nebenan: Hopper in Beyeler

Und wer sich nun ohnehin im südwestlichsten Zipfel der Republik befindet, kann vom Vitra-Gelände aus über einen sehr schönen Spazierweg ( > 24 Stops) zur Fondation Beyeler laufen und dort eine unerwartet „architektonische“ Ausstellung ansehen. Beyeler zeigt Gemälde von Edward Hopper (1882-1967), in denen sich der Künstler dezidiert mit räumlicher Atmosphäre befasst: mit den gespenstischen Landschaften und Stadtlandschaften der USA.

Zudem wird Wim Wenders‘ 3D-Kurzfilm „Two or Three Things I Know about Edward Hopper“ gezeigt.

Bis 17. Mai 2020, https://www.fondationbeyeler.ch/hopper/