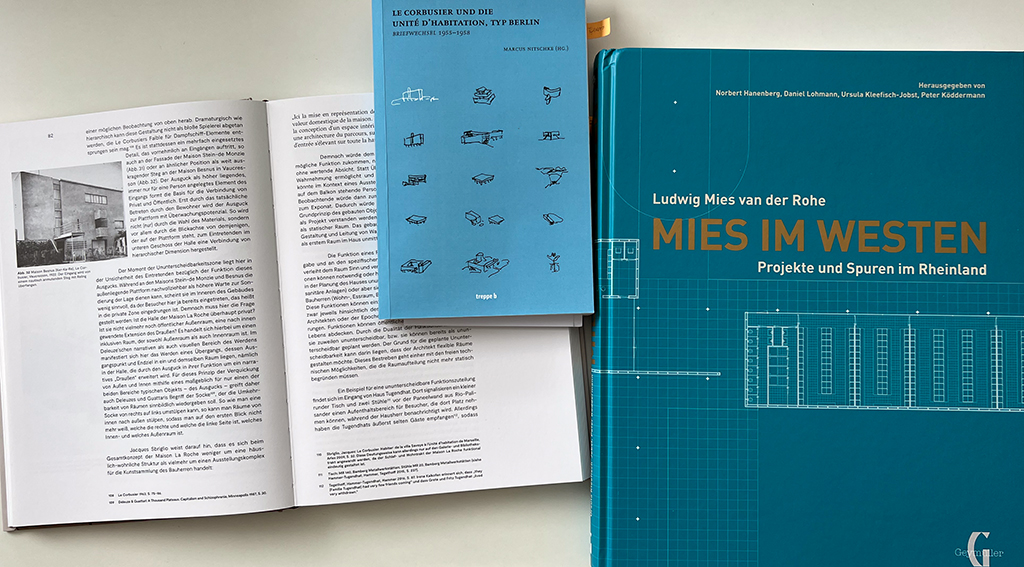

Marcus Nitschke (Hrsg.): Le Corbusier und die Unité d’Habitation, Typ Berlin. Briefwechsel 1955-1958. 168 Seiten, 2. Auflage 2021, ISBN 978-3-96551-012-8, Verlag treppe b, Berlin, 18 Euro

Zwar in zweiter Auflage, aber erweitert und überarbeitet liegt die inhaltlich spannungsreiche Quelle wieder vor: Aufschlussreich und durchwegs unterhaltsam sind die Briefe, die Le Corbusier in der Bauzeit der Berliner Unité d’Habitation mit Bauherrschaft, Baubeteiligten und Personen des öffentlichen Lebens geführt hat. Zeitungsartikel ergänzen die Briefwechsel, um die zeit- und ortsgeschichtliche Kontextualisierung in Erinnerung zu rufen.

Die Berliner »Wohnmaschine« ist die dritte ihrer Art, entsteht 1955-58 mit 530 Wohnungen und in einer Variante, in der Sparsamkeit und Funktionsverbesserungen eine Rolle spielen. Corbusier ist bereits ein »Stararchitekt«, auch wenn es den Begriff noch nicht gibt; zumindest hat er Eigenheiten, die Kommunikation mit ihm ist nicht einfach. Hat Le Corbusier die Wohnmaschinen bis dahin auf Modulor-Größe mit einer Raumhöhe von 2,26 m ausgerichtet, geht das in Deutschland nicht: Der Soziale Wohnungsbau schreibt 2,50 m Raumhöhe vor, und so gerät das geometrisch-konstruktive Konzept aus den Fugen. Weitere Kalamitäten erschweren den Bau: Bauherr Frithjof Müller-Reppen ändert eigenmächtig Pläne, was Le Corbusier in einem Brief an Hans Scharoun – damals Präsident der Akademie – beklagt: »Dieser Mann [Müller-Reppen], der den architektonischen wie den künstlerischen Problemen völlig fremd gegenübersteht, hat sich eine Initiative angemaßt, die das begonnene Werk zerstören wird.« (Seite 128).

Und als Le Corbusier 1957 von Otto Suhr und Willy Brandt nach Berlin eingeladen wird, lehnt er die Anreise ab, er könne »seinen Unwillen über das, was sich in Berlin abspielt, nicht bezähmen«. Dazu gehören auch Aufzugspositionierungen und vieles mehr – die Briefwechsel zeigen, dass es immer wieder um die Autorität und Rechtfertigung architektonischer Festlegungen geht. Es ist informativ und auch bemerkenswert, in welch klarer Diktion die Briefe verfasst sind. Der Briefwechsel ergänzt das 2020 erschienene Buch »Le Corbusier: Unité d’Habitation >Typ Berlin<. Konstruktion und Kontext« von Bärbel Högner, aber liest sich auch separat vortrefflich.

Norbert Hanenberg, Daniel Lohmann, Ursula Kleefisch-Jobst, Peter Köddermann (Hrsg.):

Mies im Westen

Ludwig Mies van der Rohe – Projekte und Spuren im Rheinland. 238 Seiten, ca. 250 Abbildungen. 10 Klappseiten mit Plänen. Format 24 x 30 cm.

ISBN 978-3-943164-56-5, Geymüller Verlag, Aachen, 2022, 59 Euro.

Über den Titel wundert man sich kurz: Warum die Einschränkung »im Westen«? Der Titel (wie schon die 2019 gezeigte, gleichnamige Ausstellung) klingt nach unterschiedlicher Geschichtsschreibung für Ost und West in Deutschland, aber es geht um eine lokalpolitische Sicht mit Schwerpunkt Nordrhein-Westfalen; das Land förderte Forschungsarbeiten zum Thema. Tatsächlich werden nicht nur die beiden bekannten Wohnhäuser Hermann Lange und Josef Esters in Krefeld vorgestellt. Die Autoren Barry Bergdoll, Wolfgang Pehnt, Maike Scholz, Dietrich Neumann und Dorothee Heinzelmann tragen einmal mehr dazu bei, die Selbsthistorisierung eines der »Four Great Makers of Modern Architecture« (Symposium 1961 an der Columbia University) zu relativieren. Diese beginnt Mies mit seiner Neubenamung von Maria Ludwig Michael Mies in Miës van der Rohe (Einfügung des Namens seiner Mutter 1921 als Künstlername, ein »snobistischer Etikettenschwindel«, wie seine Tochter Dorothea später anmerkte). Tatsächlich sind die Hinterlassenschaften von Mies‘ von ihm intentional fragmentiert und mühsam zu erschließen, was Werkverzeichnisse noch immer wie Stückwerke aussehen lässt (Bergdoll, Seite 13). Zu nennen sind auch das Haus Heusgen in Krefeld (1931-32), der Anbau Haus Henke in Essen (1930), und zu erwähnen ist auch die Beziehung zu seinem älteren Bruder Ewald, der Steinmetz gewesen ist, und zu Rudolf Schwarz, als Mies längst in den USA ist. Mies beginnt seine Karriere ja als »rheinischer Handwerkslehrling« (Hanenberg, Lohmann), von da ab steuert das vorliegende Buch die »missing links« im Werk von Mies van der Rohe bei, schwerpunktmäßig zu den Verseidag-Bauten und dem Haus Henke. Das Buch bietet nun als Ergänzung zur Ausstellung sehr viel lesenswerte Beiträge, die Mies‘ Bindung an seine Heimat deutlich werden lassen und Erklärungen seines Denkens schärfen.

Viviane Taubert: Der Eingang der Moderne. Extravaganz und Understatement im europäischen Villenbau der 1920er und 30er Jahre. 256 Seiten, 28 Farb- und 84 Schwarzweiß-Abbildungen. ISBN 978-3-496-01637-3, Reimer Verlag Berlin, 2022, 49 Euro.

Einem einzigen Gebäudeteil, dem »Eingang der Moderne«, widmet sich die Dissertation von Viviane Taubert. Weil Architekturstudierende sich mit dem Eingang intensiv auseinandersetzen müssen, macht der Titel neugierig. Aber hier im Buch manifestiert sich leider eine architekturtheoretische Überhöhung (Platon, Aquin, Arendt, Sloterdijk, Trüby, Latour, Lefebvre und viele andere werden bemüht) zulasten der eingangsrelevanten Buchaussage. So sei zitiert (Seite 12): »Durch die Begehung der Kernobjekte konnte eine reproduzierende, das heißt phänomenologische, physische und intellektuelle Auseinandersetzung mit den Eingängen erfolgen.« Eingangs eine dermaßen verschwurbelte, vermeintlich wissenschaftliche, tatsächliche Selbstverständlichkeit auszubreiten, macht skeptisch. Wer architekturwissenschaftlich arbeitet, muss Quellen und originale Bauten anschauen – was denn sonst? Ein anderes Zitat, in dem gedankliche Unschärfe deutlich wird (Seite 95): »Ein weiterer Akteur des Eingangs ist das Auto, das in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mehr und mehr an Bedeutung gewann.« Das Auto kann nicht »agieren«, ist also kein »Akteur«. Es sind AutofahrerInnen, die agieren, wenn ein Auto angeschafft und dafür eine Garage gebaut wird.

Wie die Auswahl ihrer nur zehn untersuchten (Villen-)Eingänge begründet ist, bleibt unklar. Es seien »Case Studies«, wobei immerhin benannt wird, dass die berühmten »Case Study Houses« ein sehr ernst zu nehmendes Anliegen mit der Entwicklung neuer Wohnformen waren – während die hier im Buch gezeigten zehn »Kernobjekte« den »Eingangslösungen im breiten Gestaltungsspektrum der Moderne« gerecht werden sollen (Seite 32). Auf Bauten aus Skandinavien, Südeuropa, Nordamerika wird »zugunsten der Stringenz des Arguments verzichtet«.

Ein abschließendes Beispiel: Im Kontext von Le Corbusiers Villen wird die Relevanz des Gebrauchs erwähnt (Seite 217). Wohl hatte Corbusier von »Zwiegesprächen« geredet, die Gegenstände mit ihren Nutzern führten. Die Autorin resümmiert nun anhand eines Waschbeckens in der Villa Savoye: »Ein Zwiegespräch erfordert das Waschbecken unmittelbar von sich aus, indem es das ist, was ist, nämlich rätselhaft. Seine freie Positionierung zwischen Rampe und Personalräumen ermöglicht es, das Waschbecken zu umrunden, es von allen Seiten zu betrachten, um es zu ergründen. Dadurch entsteht ein Fokus vom Betrachter aus auf das Objekt, im Aquin’schen Sinne eine Gerichtetheit, was nichts anderes bedeutet als das Begreifen des Gesehenen mit dem Verstand.« Muss Aquin bemüht werden, um das zu Sehende mit dem Verstand zu begreifen? Hier ist ein Thema ohne Not aufgeplustert, was seinen wissenschaftlichen Ertrag nicht steigert.