Ein kürzlich erschienenes Buch dokumentiert und reflektiert die Stuckwerkstätten von Kairo: Zur Straße geöffnete Werkstätten, deren Innenwände und Fassaden mit Mustern übersät sind und die gleichzeitig wie ein Katalog fungieren. Die Grenzen zwischen Innen und Außen, Oberfläche, Materialität und Ornament werden in diesen wuchendern Raumfigurationen verwischt. Luc Merx hat sie dokumentiert, Rolf Sachsse analysiert dieses Fotoprojekt über eine inzwischen verschwundene Besonderheit Kairos.

Dieser Text ist dem Buch „Cairo Plaster Casts“ entnommen. Wir danken Verlag und Autor für die Möglichkeit, ihn hier zu veröffentlichen.

1855 publizierte der in Liegnitz ansässige preussische Regierungsrat Alexander von Minutoli seine erste Fassung einer mehrbändigen Sammlung von Fotografien unter dem Titel „Vorbilder für Handwerker und Fabrikanten“ mit insgesamt 150 Tafeln, auf denen mehre Hundert Objekte abgebildet waren (1); zur Londoner Weltausstellung 1862 folgte die endgültige zweite Edition in sieben Foliobänden mit 664 Tafeln von rund 4.000 Objekten.(2)

Alexander Freiherr von Minutoli, Vorbilder für Handwerker und Fabrikanten, aus den Sammlungen des Minutoli’schen Instituts zur Veredelung der Gewerbe und Beförderung der Künste zu Liegnitz, (Liegnitz: Minutolischen Institut zur Veredlung der Gewerbe und Beförderung der Künste, 1855)

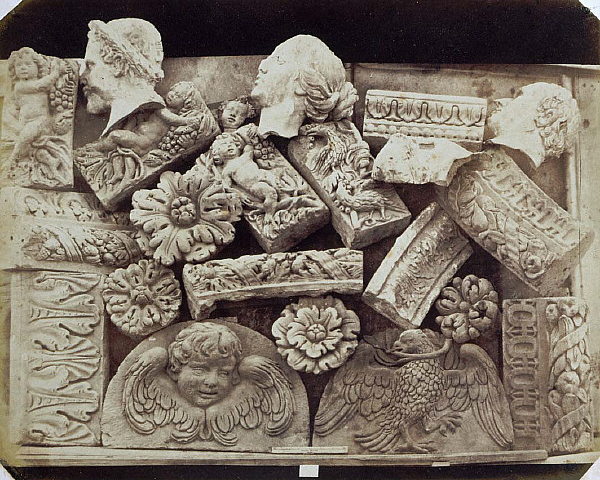

Der junge Fotograf Ludwig Belitzki hielt sich bei der Herstellung der Abbildungen im damals noch neuen Verfahren der Kollodion-Fotografie (3), das größere Auflagen von Büchern mit eingeklebten Abbildungen erlaubte, streng an die Vorgaben des Auftraggebers: Gläser und Keramiken wurden akkurat nebeneinander gereiht, textile Muster sauber rechteckig auf die Bildfläche verteilt, Metallgegenstände nach Art antiker Darstellungen und mittelalterlicher Waffenkammern zu größeren Bündeln skulptural aufgestellt – nur die Ornamente aus Stein und Stuck wurden wild zusammengeworfen. Drei Tafeln von den 150 enthalten stuckierte Angebote: Eine zeigt ein rechteckiges Relief hinter wildem Bewuchs, zwei weitere häufen Friese, Eierstäbe, Reliefs und kleinere Büsten zu scheinbar ungeordneten Arrangements an, die nur durch einen dreieckigen Rahmen in der Art eines Giebels zusammengehalten werden.

Minutoli hatte für sein fotografisches „Museum im Kästchen“ – aus dem später das bis heute bestehende Kunstgewerbemuseum in Berlin wurde (4) – bereits ein zeichnerisches Vorbild, das er bis in den Titel hinein exakt zitierte: das von Christian P.W. Beuth für den preussischen Staat herausgegebene Vorlagenwerk mit Stahlstichen, unter anderem nach Zeichnungen von Karl Friedrich Schinkel.(5) Dort findet sich ein ähnliches Darstellungsmuster: Während die erste Illustration der „Architektonischen Verzierungen und Ornamente“ noch aus einer geordneten Reihe von Friesen besteht, werden spätere Beispielsammlungen zu eher unübersichtlichen Collagen aus antiken Toren, Akanthus- und Eierstabfriesen sowie ornamentalen Reliefs.(6) Schinkel, der sich seiner Darstellungsmodi immer außerordentlich bewusst war,(7) dürfte das Arrangement in klarer Kenntnis der Funktion seines Vorlagenblatts als Mustersammlung für die direkte Übertragung mittels Pentagraf getroffen haben, während der junge Mechanicus Belitski die Minutoli’schen Sammelstücke mit Mühe und Not auf einer einheitlichen Grundlage versammelte, um sie zu fotografieren; wenigstens bewegten sich weder die Objekte noch die Kamera während der langen Belichtungszeit.(8)

Es ist anzunehmen, dass die Stukkateure von Kairo, deren Aushänge, Arbeitsproben und Werkstätten Luc Merx fotografiert hat, von derlei Vorbildsammlungen noch nie etwas gesehen oder gehört haben. Dennoch ordnen sie ihre werbenden Installationen durchaus in der Art der Vorlagenwerke, und das dürfte der direkte Anlass für Luc Merx gewesen sein, ihnen seine fotografische Aufmerksamkeit zu widmen. Zunächst mögen seine Bilder notations in passing gewesen sein, mit Nathan Lyons, a careful exploration in perception, wie er es selbst nannte.(9) Das Vorbeigehen ist dabei wörtlich zu nehmen, denn die Mitmenschen in Kairo sind nicht jeder fotografischen Tätigkeit wohlgesonnen, und die Regierungen sind es schon gar nicht. Mit den Notationen beginnt der fotografische Essay des Architekten, und das passt: Wir, die wir die Bilder betrachten, werden an das Thema herangeführt. Achtlos laufen die Menschen an den Stukkaturen vor einer Abbruchfassade oder einem verlassenen Eckhaus vorbei, nur Luc Merx hält inne und macht ein Bild. Schnell, knapp und in jenem Hochformat, das nach fünf Jahrzehnten Bildschirm-Schauen mit dem Smartphone wieder zum Stereotyp aller visuellen Nachrichten geworden ist.(10) Vordringlich geht es ihm – und uns beim Betrachten – um das Haltesignal: Hier passieren ungewöhnliche Dinge – in Architektur, Ornamentik, Kunsthandwerk.

Luc Merx‘ eigener Titel für diese Gruppe von Fotografien führt auch auf die Spur der Bildform: stucco graffiti. Die Ablichtung von street art hat bereits eine eigene Subgeschichte der Fotografie ausgebildet, die von der Dokumentation mexikanischer murals bis zu heutigen Instagram Accounts reicht und medial noch keineswegs abgeschlossen ist.(11) Drei Elemente sind für diese Art Abbildung mit reproduktivem Charakter unabdingbar: Präzision in Schärfe und Planparallelität, mildes Licht ohne Sonnenstreifen und Schlagschatten, Farbe als Grundlage der malerischen Wiedergabe. Die beiden ersten Elemente finden sich bereits im Werk von Ludwig Belitski; das letzte Element wurde natürlich nur von Luc Merx beobachtet – zu Minutolis und Belitskis Zeiten gab es noch keine Farbfotografie. Es gibt einige wenige Bilder in Schwarzweiß, vor allem dort wo die Lichtkontraste als sehr hoch erscheinen. Alle diese Elemente dienen einem einzigen Zweck: der bestmöglichen Abbildung von ästhetisch komplexen Objekten.

Die zweite Bildserie dieses Buchs ist den Stukkateur-Werkstätten in der Kairoer City of the Dead gewidmet, die sich in alten, möglichst großen Grabstätten befinden. Hier ist nicht mehr so viel Verkehr wie auf den Straßen der Stadt, hier kommt es darauf an, die Vielfalt der angebotenen Musterstücke in einem Bild zusammenzufassen. Die Bildkomposition ist präziser ausgeführt, und das Augenmerk richtet sich auf die Montagen, die die Werkstätten selbst vorführen: Neben den historistischen, meist neo-barocken Formen alter Hohlformen, die immer wieder neu aufgefüllt werden, finden sich skulpturale Einzelstücke von Säulen über Vasen bis zu Tierformen, die ihre Herkunft aus Animationsfilmen oder Comics nicht verbergen können. Um diese stilistische wie ikonografische Vielfalt überhaupt in Bildern erkennbar zu machen, hat sich der Fotograf selbst sehr zurückgenommen – präzise werden Straßenverläufe dokumentiert, sind die Innenräume aufgelassener Grabstätten diagonal durchmessbar gemacht, werden ganz Wände voller Arbeitsproben rechtwinklig aufgenommen, ganz wie in einer architektonischen Grundübung. Das Licht ist verhalten, meist diffus, sodass man sich ganz auf die Formen und Anhäufungen konzentrieren kann, die oft genug an die accumulations des Bildhauers Arman erinnern.(12)

In diesen Bildern wird die Farbe zum wichtigsten Distinktionsmerkmal: Primär ist Stuck weiß bis hellgelb oder grau, doch zum einen kann man das Material gut einfärben, und zum anderen sind die gemauerten Wände der vorhandenen Gräber durchwegs rotbraun, wovor sich die hellen Ornamente gut abheben. Immer wieder tauchen in den Bildern einzelne Farbakzente auf: hier ein goldener Rahmen oder Löwe, dort einige rostrot bis blaugrau eingefärbte Arbeitsproben und Hohlformen, ab und an ein blauer Arbeitstisch und immer wieder einmal ein knallrotes Wandstück. Selbstverständlich ist meist ein blauer Himmel im oberen Bilddrittel die farbige Referenz des Tageslichts, genauso wie die gelben Streifen des Wüstensandes, die zwischen allen Bauten und Bebauungen sichtbar werden. Die Bilder dieser Arbeitsgruppe lassen sich überhaupt nicht anders als farbig vorstellen.

Dabei beruhen sie – insbesondere bei den Einblicken in die Werkstätten am Ende dieses Kapitels – ikonografisch auf einem Ur-Motiv der Fotografie, das sie mit Stichwerken des 18. Jahrhunderts, etwa bei Piranesi, aber auch mit den privaten Räumen von Architekten wie Sir John Soane’s House in London teilen: dem kreativen Durcheinander eines künstlerischen Ateliers. Neben dem Blick aus dem Fenster ist der Blick ins eigene Studio nahezu das erste Motiv der Fotografie im Erfindungsjahr 1839, vielfach variiert und doch immer wieder schlicht der Hinweis darauf, dass diese Bildkunst als solche ernst genommen werden möchte.(13) Eine wesentliche Rolle spielt in diesen Bildern das kreative Chaos, in dem sich alle Werk- und Halbzeuge, Experimente und Resultate wiederfinden – ein Topos, der sich seit den ersten Darstellungen von Alchemisten im 16. Jahrhundert durch die Kunstgeschichte zieht.(14) Auch wenn es sich bei den Kairoer Stukkateuren um Handwerker handelt, so ist ihr Selbstbild doch von einer Kreativität geprägt, das das implizite Wissen der einfachen Reproduktion von vorgegebenen Modellen übersteigt (15) – auch das spiegelt sich in den Abbildungen des fröhlichen Durcheinanders von Formen, Farben und Gestaltungen.

Die dritte Bildgruppe dieses Buchs widmet sich dem Kairoer Ort al Fustat, in dem wohl der Großteil der ägyptischen Stuckwerkstätten angesiedelt war. Von der Anlage der alten Stadt, die es bereits vor Kairo gab, ist in den Bildern nichts zu sehen; selbst gelegentliche Mauern, die älter sein könnten als die Behausungen der Werkstätten, stammen nicht aus der ursprünglichen Stadtanlage. Menschenleer sind die Aufnahmen zudem, nur selten parkt ein Auto im Bild, ebenso selten deuten zwei Stühle auf die Anwesenheit von Arbeitern hin. Die Werkstätten in al Fustat wurden visuell domiert durch die großen Berge von Zement- und Gipssäcken, die quasi einen Rayon um die jeweiligen Werkstatt legen und den Fotografen zu einer breiten, panoramatischen Sicht auf die jeweilige Arbeitssituation zwingen. Diese wird immer wieder einmal durch hochformatige Nahsichten unterbrochen, auf Ecken voller Werkstücke, auf Durchgänge mit übereinander an die Wand gesetzten Friesen, ganz wie in den Musterbüchern der preussichen Gewerbedeputation.

In dieser Bildgruppe wird das serielle Arbeiten und Denken von Luc Merx deutlich: Er nähert sich einer Werkstatt oder ihren Aushängen von der Seite, übereck, solange bis er sich planparallel davor stellen kann mit seiner Kamera. Dann geht er weiter hinein in den Raum, erkennt Wände mit Musterstücken, die ihn besonders interessieren, und nähert sich ihnen wieder, bis er auch hier einen Ausschnitt bestimmen kann, mit dem er in orthogonaler Abbildung die reliefierten Werkstücke plastisch hervorheben kann, durch seitliches Sonnenlicht oder die Platzierung auf dunklem Untergrund. Bei genauerer Betrachtung der Merx’schen Serien kann man bemerken, dass es gar nicht so viele Werkstätten sind, die er besucht hat: Aber jede war in ihrer räumlichen und skulpturalen Eigenart, auch in ihrem ästhetischen Angebot als eigenständiges und damit künstlerisches Unternehmen über alle Handwerklichkeit hinaus gekennzeichnet.

Das hängt auch – ganz besonders in den Bilder aus al Fustat – mit den Räumen der Werkstätten zusammen, so wie sie Luc Merx sah. Die Betrachter*innen seiner Bilder stehen mit ihm auf der Schwelle zwischen innen und außen – eine alte Tradition in der Fotografie, die von Èugene Atget über Tata Ronkholz bis zu jüngeren Fotograf*innen reicht, etwa Anja Schlamann mit ihrem Projekt der Ladentische.(16) Wichtiger noch ist in der Serie aus al Fustat, dass die besuchten und betrachteten Räume kein Dach hatten; die Bilder werden nach oben hin fast durchwegs von einem blauen Himmel abgeschlossen, dem man die Hitze des sonnendurchfluteten Tages ansieht. Die breit gelagerten Vorräume der Werkstätten aus gestapelten Materialsäcken samt der deutlich erkennbaren Fahrspuren führen in die Enge der mit Musterstücken übersäten Kernbereiche des Arbeitens hinein, in denen eher beiläufig ein gemauerter Tisch für das Ausbreiten der Stuckmasse sowie immer wieder einmal eine mit Silikon oder Farbe ausgekleidete Negativ-Fom zu sehen ist.

Räume ohne Dach sind keine Häuser, sondern Ruinen, und die Nähe der Merx’schen Fotografien zu den Grafiken von Gianbattista Piranesi wird in diesem Buch mehrfach thematisiert. Daher gibt es kaum einen besseren Abschluss der Fotoserien als den Blick auf eine Wand mit bereits stark verwitterten Stukkaturen, die an die fallenden Säulen auf den Fresken der Sala dei Giganti von Giulio Romano im Palazzo Te zu Mantua erinnern.(17) Auch die Wände rechts und links daneben wirken in keiner Weise vertrauenerweckend und verweisen auf vorherige Motive des Buchs mit zugenagelten Fenstern und abbröckelnden Ornamenten zurück. Damit führt jedoch der Anlass des Buchs direkt in die Zeit seiner Entstehung hinüber: Ornamente des 19. Jahrhundert sind nicht nur in der nordeuropäischen Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in höchstem Maße gefährdet (18), dasselbe gilt auch für die Arbeit der Stukkateure von Kairo. Wer weiß, wie lange es sie in dieser Form noch gibt. Immerhin ist ihre Transformation in die Bilder dieses Buchs in jeder Hinsicht gelungen, haben sie die Relevanz erhalten, die ihnen der Architekt und Fotograf Luc Merx gibt.