Man hört es nun immer öfter: Politik müsse „ins Handeln kommen“, „sofort“, „für alle“. Beim Bauen gilt der „Turbo“ als Prophezeiung schnellen Handelns im Sinne schneller Abhilfe. Also: nicht lange Fackeln, sondern Machen, wobei die Grenze zwischen Handeln und Nachdenken durch den Begriff „Pragmatismus“ tief, sehr tief nach unten gezogen wird. Diejenigen, die Architekturtheorie gerade beiseite schieben, folgen dieser Verweigerung, sich auf das Denken in größeren Zusammenhängen einzulassen und vernichten Geisteskraft. Die braucht man aber unbedingt, wenn es um die Zukunft des Architektenberufs geht.

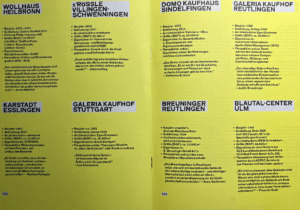

„Riesen in der Stadt“ – das Problem mit ehemaligen Kaufhäusern als Ruinen des Konsums, der als „Wohlstand“ geadelt wurde, belasten die Innenstädte flächendeckend in Deutschland. (Bild: Broschüre zum Schwerpunktthema des Architekturnovembers 2024, BDA Baden-Württemberg 2025)

„Sofortmaßnahme“ – das Tempo

In Stuttgart wurde gerade über die „Riesen in der Stadt“, also die Kaufhausruinen in den Stadtzentren eine Broschüre veröffentlicht, in der studentische Fantasie mit wissenschaftlichen Analysen zusammentreffen. Kaufhäuser wie das Wollhaus in Heilbronn, Karstadt in Esslingen, Galeria Kaufhof in Stuttgart, Domo Kaufhaus in Sindelfingen, das Blautal-Center in Ulm, Breuninger in Reutlingen: Der Leerstand zwingt unübersehbar dazu, über die Zukunft der Innenstädte nachzudenken, Zeitnot impliziert unüberlegtes Handeln.1) Denn was man schon vor vielen Jahren und Jahrzehnten kommen sah, bringt jetzt in Entscheidungsnöte. Die Eumel stehen jetzt funktionslos und verflixt groß dimensioniert rum – was tun? In manchen Kommunen wird schnell abgerissen, und weil eine vernünftige Planung nunmal Zeit beansprucht, macht man schnell aus dem leeren Baugrund: erst mal einen Parkplatz, auf dem mit Parkgebühren etwas Geld in welche Kassen auch immer fließen kann. Derart pragmatisches Vorgehen kann auf schnelle Zustimmung stoßen, aber es droht die Verstetigung von ad hoc-Entscheidungen nach der Erfahrung: Nichts währt länger als das Provisorium.

Es handelt sich keineswegs um eine architekturspezifische Strategie. Herfried Münkler, dessen Themen politische Theorie und Ideengeschichte sind, veröffentlichte kürzlich Überlegungen zu dem, was gerade global bewegt: „Frieden, was soll das sein?“.2) Mal kühn analogisiert: Was in der Architektur pragmatisch als „Zwischennutzung“ sinnvoll sein kann, hat mit dem „Waffenstillstand“ eine Entsprechung im „politischen Pragmatismus“. Herfried Münkler erläutert einen Waffenstillstand „als Platzhalter eines unerreichbaren Friedens“. Politischer Pragmatismus erschöpft sich im Waffenstillstand – und bietet keinerlei Vorstellungen eines auszuhandelnden Friedens. So problematisch die Analogien sind: Ein Bau-Turbo löst demgemäß nicht die Probleme, die beispielsweise ursächlich für partielle Wohnungsnöte sind – nicht die Bodenfrage, nicht die Vermögensverteilung, nicht die unterbliebene Infrastruktur-Pflege und vieles mehr.

Der Begriff

Pragmatismus ist eine – wie sollte es anders sein – vorrangig amerikanische Richtung der Philosophie, geprägt von Charles Sanders Peirce (1839-1914). „Die Dimension der Praxis macht den Kern der Bedeutung aus“.3) Peirce‘ Pragmatische Maxime geht über die zeitliche Dringlichkeit einer Entscheidung hinaus. Und zwar insofern, als dass Verifikation und Überprüfung des Entscheidungsergebnisses eine Art „Wahrheit“ bedeute. Schlicht gesagt: Es kommt drauf an, was hinten raus kommt.4) William James (1842-1910) und John Dewey (1859-1952) präzisierten Pragmatismus im Hinblick auf Erkenntnis: Sie sei selbst eine „Form der Praxis, die nach ihrem Erfolg und nicht nach dem Maßstab der Präzision ihrer Widerspiegelung einer unabhängigen Realität“ bewertet werden müsse.5)

Nichts anderes ist die Botschaft des „Bau-Turbo“: Der Erfolg zählt. Aber was kann der Erfolg einer Baubeschleunigung sein, der nicht in seiner Nachhaltigkeit überlegt ist? Mutmaßlich werden weitere Kurzschlüsse in Entscheidungen zur Infrastruktur und dem Bauen allgemein folgen. Unter anderem macht der „Klima-Pragmatismus“ die Runde: Man konzentriert sich beim klimapolitischen Pragmatismus darauf, was zu erreichen ist, sein politisches Instrument ist der Emissionshandel. Wenn sich das Nötige nicht erreichen lässt, beschränkt man sich auf das Machbare. Und fragt nicht danach, warum sich das Nötige nicht erreichen lässt und was man für das Nötige tun müsste.6)

„Der gute Augenblick“

Es ist nicht zu bestreiten, dass die Beschleunigung der Lebenswelt und die zunehmend gewaltbetonten Krisen in der gesamten Welt mit all ihren Folgen zu verkraften sind. Wo aber Pragmatismus als ultima ratio benannt wird, droht die durchdachte, hart erarbeitete und ethisch konnotierte Kontinuität auf der Strecke zu bleiben, die wir für Entscheidungen im Bereich Architektur, Stadt und Landschaft brauchen.

Pragmatismus ignoriert Sinnzusammenhänge, die zu langfristigen Konzepten verpflichten. Er ist die Ansage, keine Widerstände mehr zu akzeptieren. Ist eine Abkürzung demokratischer Entscheidungswege. Scheinheilig wird dabei oft von Interessensvertretern eingefordert, den guten, den günstigen Augenblick, das passende Zeitfenster zu nutzen.

Theorie in Berlin und Wuppertal: weg damit?

In diesem Zusammenhang muss beklagt werden, dass in der Architekturausbildung die Architekturtheorie stückweise abgeschafft wird. Unfassbar sind diese Intentionen und Entscheidungen, die vom Netzwerk Architekturwissenschaft vehement angefochten werden. Konkret: Das Fachgebiet Architekturtheorie soll mit dem Ausscheiden von Jörg Gleiter aufgrund von Sparwahn in Berlin nicht neu besetzt werden. Jörg Gleiter schreibt dazu: „Ich werde im Jahr 2027 in Rente gehen, die Architekturtheorie ist damit das nächste Fachgebiet, das frei wird und ohne Probleme gestrichen werden kann, um den Sparvorgaben des Präsidiums auf einfache Art und Weise zu genügen. Gestrichen werden sollen die Professorenstelle, die nicht mehr ausgeschrieben wird, die wiss. Mitarbeiterstelle, 50% Sekretariat und ein Tutor. Zusätzlich dazu fallen auch die Räume weg.

Mit der auch beschlossenen Studienreform, fällt auch die Architekturtheorie als Pflichtfach im Master weg. Die Architekturtheorie ist dann nur noch im Bachelor mit einer Pflichtvorlesung und einem Seminar zum wiss. Arbeiten präsent. Es wird angestrebt, die Vorlesung und das Seminar als Serviceleistung von den anderen Universitäten in Berlin anbieten zu lassen.

Damit wird die TU Berlin die erste Universität sein, die auf ein Fachgebiet Architekturtheorie verzichtet. Nur ein kurzer historischer Verweis: 1967 hat hier, organisiert von O.M.Ungers, die erste Konferenz zur Architekturtheorie überhaupt stattgefunden. (…) Die TU Berlin wurde 1948 mit der Auflage der Alliierten wiedereröffnet, dass die technische Universität sich den Geisteswissenschaften öffnet. Das führte unter anderem zur Gründung einer Fakultät für Philosophie und einer Fakultät für Kunstgeschichte. Die Architekturtheorie, wie sie viel später mit einem Lehrstuhl etabliert wurde, gehört auch dazu. Die Schließung der Architekturtheorie verstößt damit auch gegen die Gründungsauflagen.“7)

Ein großes Netzwerk hat sich gegen die Schließung positioniert – Ergebnis derzeit ungewiss.

Mit einem größeren Aufwasch steht in Wuppertal die Abschaffung des gesamten Studiengangs an. Es werden diejenigen kaltgestellt, die sich im Vorausdenken, im kritischen Begleiten, im Erkennen des künftig Dringlichen und Notwendigen bei Architektur und Stadt und Land als Seismographen bewährt haben. Wie dumm, zumindest ahnungslos die EntscheiderInnen in den Kulturministerien im Verwalten des Geldes geworden sind, ohne zur Rechenschaft gezogen werden zu können, lässt leider nichts Gutes ahnen.

1) BDA, LV Baden-Württemberg: Der Elefant in der Stadt. Stuttgart 2025. Mit Beiträgen von Ulrich Coenen, Ursula Baus, Matthias Stippich u.a.

2) Herfried Münkler: Frieden, was soll das sein? In: Süddeutsche Zeitung, 3. November 2025

3) Richard Schantz: Pragmatismus. In: Grundbegriffe der Philosophie. Stuttgart 2019, Seite 243 f.

4) Peirce knüpfte an Pragmatismus allerdings auch Überzeugungen, die zu spezifizieren hier zu weit führt.

5) siehe Anm. 3

6) Lukas Fuhr: Klima-Pragmatismus. In: F.A.S., 19. Oktober 2025

7) In einer E-Mail vom 13. Oktober 2025