Architektenverbände schlagen zu Recht Alarm, weil der „Bau-Turbo“ mühsam errungene Rahmenbedingungen für eine besser gebaute Umwelt wegpustet. Da kam ein Jubiläum gerade recht: 25 Jahre ist es her, dass die Initiative für Baukultur ins Leben gerufen wurde. Mit kritischen Fragen und guten Anregungen wurde im ehemaligen Parlament in Bonn „gefeiert“. Und in Berlin rief kurz darauf ein Bauingenieur-Symposium ins Gedächtnis, dass Baukunst und Baukultur unteilbar sind.

25 Jahre Baukultur

Die Bauministerin eilte am 9. September 2025 nicht nach Bonn, um etwas zum Thema Baukultur zu erfahren und Wissenslücken zu schließen. Sie verwendet ihre Zeit, wie sie bei Linkedin vermeldet, mit Besuchen einer ehemaligen Kitchen-Stories-Freundin, um über Kitas zu reden. Und um mitzuteilen, wie sie ihren Tag als Ministerin verbringt: Es beginnt mit einer Kitchen-Story (wie koche ich mir morgens einen Kaffee?); im Ministerium angekommen, folgt eine Kitchen-Story mit Blick auf ihren Teller mit Käse, Lachs, Obst und allerlei Rohkost, nachmittags am Arbeitstisch findet sie eine Brezel und eine Banane vor, wie auf den Videobildern zu sehen ist. Unterwegs ist sie auch, sie telefoniert, blättert in Akten, gibt Interviews – ach, lassen wir’s gut sein.1)

Die Bundesstiftung Baukultur hatte – gemeinsam mit dem Ministerium und dem BBSR – für diesen Tag nach Bonn zu einem Symposium anlässlich des 25. Jubiläums der Initiative eingeladen, die schließlich 2006 zu ihrer Gründung geführt hatte.2) Die Ministerin war eingeladen, schickte allerdings nur ein Video-Grußwort3) und ihren Staatssekretär Olaf Joachim.4)

25 Jahre später

Hatten alle an diesem Tag ihren Auftritt im Parlament, das Günter Behnisch für die „Bonner Republik“ gebaut hatte: Gründer, Gäste, Berufsanfänger. (Bild: Ursula Baus)

Ansonsten trafen viele zusammen, die in der Gründungsphase mit Verstand und Herzblut mitgewirkt hatten. Bundesminister war im Jahr 2000 Reinhard Klimt (kurz drauf folgte Kurt Bodewig), Peter Conradi (1932-2016) war Präsident der Bundesarchitektenkammer. 2002 kümmerten sich Peter Conradi, Staatssekretär Achim Großmann (1947-2023), Bauingenieur Karl Heinrich Schwinn (1934-2014) und Karl Ganser (1937-2022) um die Sache. Es gab auch – und vor allem – den Förderkreis, inzwischen unter Leitung von von Karsten Tichelmann und Silja Schade-Bünsow. Persönliches Engagement ist diesem Zusammenhang unvergesslich und unerlässlich.

Karl Ganser – Leiter der IBA Emscher Park – hatte mit Kompetenz und Leidenschaft alles in Bewegung gesetzt, um eine Bundesstiftung Baukultur zu gründen und damit den bau- und immobilienwirtschaftlichen Banalitäten etwas Begeisterndes entgegen zu setzen. Er hatte zunächst die Idee, dass Architekten doch dafür 100 Mark spenden sollten. Damit scheiterte er, denn die Architektenschaft zeigte kein Interesse. Und brachte damit – so wurde es nicht benannt – zum Ausdruck, dass ihnen die Baukultur nichts bedeutet.

Karl Ganser ließ nicht locker und fand Unterstützer, so dass später ein solides, gesetzliches Fundament für die Stiftung zustande kam, an dem viele beteiligt waren. Bauberufsgruppen übergreifend.

Der andere ist der damalige Staatssekretär Achim Großmann, der – wie Karl Ganser – die politische Tragweite des Ansinnens erkannte und strategisch verfolgte. Und auf eine Gesetzesgrundlage für die BSBK drängte. 2006 übernahm Engelbert Lütke-Daldrup als Staatssekretär den Vorsitz des Stiftungsrates der BSBK, in einer damals „reflektiven Phase“ des Bauens. Volkwin Marg, der zum 25-Jährigen leider nicht nach Bonn kommen konnte, leitete den ersten Beirat; seine Stellvertreterin war damals die Autorin.

Die ersten fünf Jahre leitete Michael Braum die Stiftung, ihm folgte 2013 Reiner Nagel. Die Aufgabe, Baukultur als öffentliches Anliegen mit unterschiedlichen „Formaten“ zu etablieren und auf die Politik einzuwirken, erfüllt die keineswegs üppig finanzierte Stiftung nach Kräften und bestens. Baukulturberichte zu aktuellen Themen, Baukulturwerkstätten, Sommerreisen, regional abgestimmte Veranstaltungen, der Konvent, die Netzwerkarbeit: Zum Glück hat sich die Stiftung dabei nicht als „Hauptstadt-Institution“, sondern bundesweit mit Rat und Tat engagiert. Und allen ist klar: Mit größerer Unterstützung und politischem Rückhalt ließe sich hier noch viel, viel mehr leisten.

Die „Rau-Rede“ – aktueller denn je

Es war eine exzellente Idee, am Festtag vormittags nochmals die Rede vom damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau beim Festakt zum ersten Konvent am 3. April 2003 vortragen zu lassen.5) Um es vorweg zu sagen: Was damals beklagt wurde, lässt sich 25 Jahre später erneut als Klage, allerdings noch lauter anstimmen. Denn, wie Werner Sobek jetzt in Bonn nochmals im Hinblick auf den Begriff „Kultur“ im Grundsatz klarstellte: Es gehe bei Baukultur genau nicht um die Manifestation kulturellen Schaffens, genau nicht das, was die Frau Ministerin im Video gesagt habe. Sondern um den kulturellen Prozess (beim Bauen), in dem Menschen miteinander interagierten. Erinnernd an den Staatsrechtler Böckenförde, der meinte, der freiheitlich verfasste Staat beruhe auf Grundlagen, die er selbst nicht garantieren könne, forderte Sobek die eigenen (Bau-)Professionen auf, diese Prozesse verantwortungsvoll selbst zu tragen. Schade sei durchaus, dass die Staatsspitze nur mit einem Video präsent sei, aber – sinngemäß – man müsse sich an die eigene Nase fassen.

In der Gründungsphase leitete Christoph Zöpel das NRW-Ministerium für Stadtentwicklung, der „durch blanken Zufall“ zuvor Karl Ganser kennengelernt hatte und ihn nun zum Abteilungsleiter in seinem Ministerium machte.6) Gansers Anteil an Themen der „Rau-Rede“ könne kaum überschätzt werden.7)

Engelbert Kortmann – als Vertreter der Immobilienwirtschaft und tragende Figur im Förderverein – gab zu, dass die Bauwirtschaft noch nicht Teil des Prozesses sei, weil eigenes Interesse dort eine große Rolle spiele. Engelbert Lütke Daldrup fügte ein bisschen selbstkritisch die Überregulierung, die sektorale Optimierung in der Branche an. Und Christoph Zöpel beklagte einmal mehr, dass Bauen in der Industriegesellschaft eine ganz andere Rolle als in einer Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft habe – was nicht begriffen werde. Es stimmten die Analysen rundum, nur: Was tun?

Courage! 5 x 25

Die Unbefangenheit der BerufsanfängerInnen sorgte einerseits für Heiterkeit, andererseits: für Hoffnung, wenn sie die Berufsenge sprengen kann. (Bild: Ursula Baus)

Im Programm des Festtags traten insgesamt etwa 57 Personen auf, deren Anliegen hier nicht im einzelnen benannt werden können, dafür gibt es die Video-Aufzeichnungen. Hervorgehoben seien die „Youngsters“, also jene, die ihr Berufsleben noch weitgehend vor sich haben und eigenständig gestalten können.8) Bemerkenswert ist die Zuversicht, mit der die 25er in Theorie, Praxis und Verwaltung unterwegs sind und keine Jammerstrategie erkennen ließen. Die Freude am Bestand überwog jegliches Interesse am Neubau. Die Bereitschaft, gemeinsam mit Betroffenen zu agieren, konnte das altbekannte Selbstverständnis des / der Architekten/in als überlegenen Gestaltern vergessen lassen. Ganz so einfach ist es aber doch nicht, der Kampf gegen Windmühlen wird die 25er noch viel Kraft kosten, die allen zu wünschen ist. Aber sie sind erstaunlich unbefangen, Gewerke übergreifend Solidaritäten zu suchen. Auch mit dem Handwerk, das im Umbau an Bedeutung entscheidend gewinnt. Die eingeladenen Youngsters sehen sich in einer Verantwortung, die in Strukturen von Fridays for Future oder Architects4future zu suchen sind, die, das sei beklagt, politisch leider schimmerlos oder hochmütig ignoriert werden.

farewell!

Und tschüss! Mike Schlaich verlässt die TU Berlin, bleibt jedoch leidenschaftlicher Bauingenieur im Büro sbp. (Bild: Ursula Baus)

Nur wenige Tage später, am 9. Oktober 2025, lud Mike Schlaich zu seiner „farewell lecture“ an die TU Berlin, um am Tage darauf in einem Symposium die Themen seines Berufsstandes vom who-is-who desselben diskutieren zu lassen. Da trafen nun jene zusammen, die – mehr als Architekten – für die Sanierung der Infrastruktur, getrieben von technischen Entwicklungen, ihr berufliches Wirken gesellschaftlich kontextualisieren sollten. Sie wissen alle, was sie tun: KI und Chat GPT wird von Ingenieuren weitgehend bedenkenlos genutzt, staunend, wenn auch wenig skeptisch.

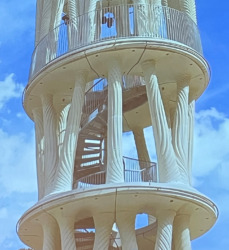

Jürg Conzett überraschte weniger mit der These, dass „selber Denken“ wichtiger sei als Erfahrungswissen, denn mit der Art, wie er die These belegte. Ein drolliger Turm in Graubünden ist mit Beton „gedruckt“ worden; dann traten jedoch Probleme infolge eintretenden Wassers auf. Gewiss kann man hier einfordern, der KI-gesteuerten Produktion zu misstrauen. Aber Erfahrungswissen muss Produktionsprozesse welcher Art auch immer dahingehend ergänzen, dass man sich über jedes Material vor dem Baueinsatz lückenlos informieren muss.

Kurzum: Es überraschte, wie viel Einsicht in größere Berufszusammenhänge hier zusammentraf. Es betrübte jedoch, dass so wenig Nicht-Ingenieure im Saal waren.

Denn Bauingenieuren obliegt in den folgenden Jahren, in denen hunderte Milliarden für die Ertüchtigung unserer Infrastruktur verbaut werden, immense Verantwortung. Überlagert von vermeintlich unsicherer Weltlage wird politisch gefordert, dabei die Verkehrswege „militärtauglich“ zu machen. Das heißt aber, dass nahezu alle Ingenieurbauten aus der Blütezeit des 20. und 21. Jahrhunderts zerstört und neu gebaut werden müssten. Mit horrenden Kosten, kulturellen Verlusten und Umweltzerstörungen – von Baumüll-Transportmengen ganz zu schweigen. So ist zu hoffen, dass auch Bauingenieure begreifen, welche Priorität die Bestandspflege und -transformation haben muss und sich überlegen, wie dies technisch bewerkstelligt werden kann.

Demokratie und Räume

Ein bauhistorisch einzigartiger Parlamentsbau, hier das Foyer. Architekt war Günter Behnisch, Tragwerksplaner waren Schlaich Bergermann und Partner. Rita Süßmuth war Präsidentin, Peter Conradi stand ihr in ihrer Bauherrschaftsrolle bei. (Bild: Ursula Baus)

So lautete der Veranstaltungstitel in Bonn. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich die derzeitigen Formen von Bürgerbeteiligung und -mitwirkung keineswegs durchgehend gutheißen kann. Niemals darf die fachliche Expertise auf der Strecke bleiben. Und mein Hinweis, mit offenen Augen durch neue Einfamilienhausgebiete zu gehen und dann zu erklären, worin die Kompetenz der dortigen Bauherrschaften und Ausführenden im Gestalten der gebauten Umwelt liegt, mag inzwischen langweilen – falsch wird er nicht. Denn dort begegnet einem eine unglaubliche Selbstüberschätzung des Individuums und eine dreiste Ignoranz gegenüber der Nachbarschaft und dem öffentlichen Raum. Diesen Kulturverlust gilt es auszugleichen.

Neue Berufsfelder

Besser könnte es zum Beispiel sein, wenn Architekten und Architektinnen nicht nur bauen, bauen, bauen. Sondern in Quartieren, flächendeckend installierten Gestaltungsbeiräten und wer-weiß-welchen Formaten informieren und moderieren; wenn Verwaltungen nicht mit antiquierten Bebauungsplan-Instrumenten, sondern beratenden und dann verpflichtenden Strategien den Kontakt zu Bewohnern halten. Das Berufsbild von Architekten und Architektinnen bedarf hier einer erheblichen Änderung – und es kann durchaus sein, dass die „Youngsters“ einfach: machen. Die Bundesstiftung Baukultur arbeitet in genau diese Richtung, und deswegen verdient sie jegliche Unterstützung.

1) https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7332085342381953025/

2) „Unter dem Titel „Demokratie und Räume – 25 Jahre initiativ für Baukultur“ laden die Bundesstiftung Baukultur, das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) sowie das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) am 9. September herzlich zu einem lebendigem Fachsymposium als öffentliche Jubiläumsveranstaltung ein.

Im Zentrum stehen Rück- und Ausblicke auf ein Vierteljahrhundert Engagement für Baukultur – von der „Initiative Architektur und Baukultur“ im Jahr 2000 bis heute. Gemeinsam mit Akteurinnen und Akteuren aus Praxis, Politik, Forschung und Zivilgesellschaft werden aktuelle Herausforderungen und Perspektiven diskutiert: vom klimagerechten Bauen über baukulturelle Bildung bis hin zur Bedeutung von Baukultur für unsere Demokratie.

3) Mit Teleprompter vorgetragen: https://vimeo.com/1125136260

4) Die Dokumentation der Veranstaltung finden Sie hier: https://www.bundesstiftung-baukultur.de/veranstaltungen/detail/demokratie-und-raeume-25-jahre-initiative-architektur-und-baukultur und

hier: https://vimeo.com/baukultur

5) in leicht gekürzter Form: https://i.vimeocdn.com/video/2064376288-f3c8ab0addf7c4f31e99234e21871dbeaa54f9cbfda636d246ebb847207811d9-d_960x540?&r=pad®ion=us

6) siehe auch Ulrike Rose: 25 Jahre Baukultur. In: Bauwelt, 19.2025 (online: https://www.bauwelt.de/rubriken/betrifft/25-Jahre-Baukultur-4285479.html)

7) Erinnert wurde an das „Schwarzbuch“ Karl Gansers, in dem nicht nur die vorbildlichen, sondern auch die üblen Beispiele des Bauens thematisiert waren.

8) https://vimeo.com/1122865757