In Sakralräumen bleibt gefärbtes oder bemaltes Glas eine Konstante im Gestaltungsrepertoire. Schade, dass es aus der Profanarchitektur mehr und mehr verschwindet, was der wörtlichen Eintönigkeit der Gegenwartsarchitektur Vorschub leistet. Immerhin: Die entsprechenden Techniken und Handwerksbereiche werden gepflegt, und manche Architekten wissen sie zu schätzen, wie ein Beispiel aus Hebertshausen wunderbar vor Augen führt.

Der Charme manchen Gründerzeit- oder Jugendstilhauses offenbart sich bereits in den Treppenhäusern: Aufwändig gestaltete Fenstern filtern das Tageslicht zu bunten Lichtbildern. Auch kommen die farblich gestalteten Fenster der 1950er Jahre in den Sinn, pars pro toto sei an Hans Scharouns Schule in Lünen, seine Berliner Philharmonie oder Werner Düttmanns Seniorenheim in Berlin-Wedding erinnert.

Sakral und profan

Fester Bestandteil der Raumkonzeption sind farbige Glasscheiben vor allem im Kirchenbau und dort eine künstlerische Komponente bis in die Gegenwart, in der das raumprägende, farbliche Fenster auch provoziert.1) Gerhard Richters Fenster im Kölner Dom oder in der Klosterkirche Tholey sind in ihrer Abstraktion wohlgelitten, aber welches Scharmützel belustigt, seit Gerhard Schröder der Evangelischen Marktkirche in Hannover ein „Reformationsfenster“ von Markus Lüpertz stiften möchte! Der Konflikt ergab sich daraus, dass Georg Bissen, der Stiefsohn des Marktkirchenwiederaufbau-Architekten Dieter Oesterlen, urheberrechtlich die monochromen, blassen Fenster geschützt wissen will.2) Die Glasmanufaktur Derix aus Taunusstein hat das Lüpertz-Fenster bereits hergestellt, aber die selbstbewusst mitredenden Gemeindemitglieder stören sich beim gegenständlichen Fensterbild an fünf schwarzen Fliegen als Hinweise auf das Böse und Teuflische, die sie über einen „Initiative“ zu verhindern suchen. Außerdem habe man sie, die Mitglieder, zur Verwendung von Schröders Spende nicht gefragt. „Das Fenster hebe den Spender in eine ‚zu exponierte Position‘ und verändere die schlichte Ästhetik des Kirchenraums.“ Die juristische Entscheidung steht an.3) Es ist eine irrwitzige Gemengelage von Interessen4), die das Ganze zu einer typisch deutschen Groteske herabstuft.

Innenraum der sanierten Kapelle, rechts bei der Sanierung freigelegte Fresken (Bild: Florian Holzherr)

Glas und Kunst

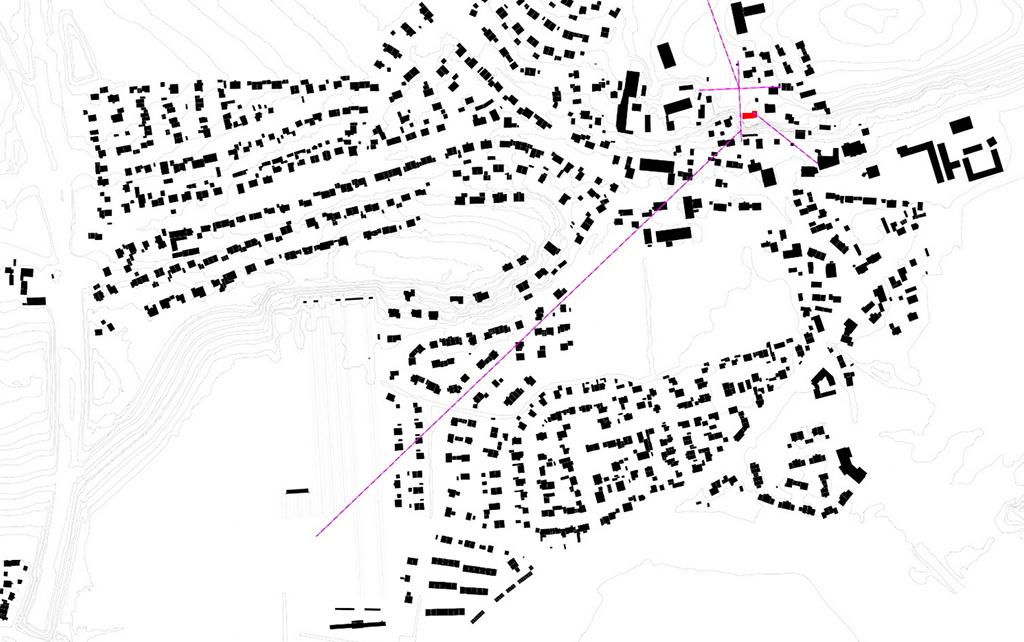

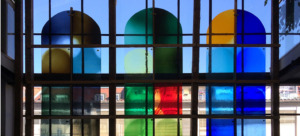

Was es mit der Herstellung und Wirkung farbigen Glases auf sich hat, sei an einem aktuellen Beispiel hervorgehoben. Zwei Münchner Architekten hatten im bayerischen Hebertshausen eine kleine Kirche zu sanieren. Einer der beiden, das muss hier klargestellt sein, arbeitet auch in unserer Büroetage in Stuttgart, von wo aus wir jährlich schöne Ausflüge unternehmen. Dem Ausflug zur Kirche in Hebertshausen ging nun ein Besuch in der Münchner Glaswerkstatt voraus, in der jene für das Langhaus vorgesehenen Scheiben des Künstlers Jerry Zeniuk hergestellt worden sind.

rechts: in der Werkstatt (Bild: Ursula Baus)Einfärben, Bemalen, Bedrucken, Beschichten, mosaikartig verarbeiten: Es gibt zahlreiche Verfahren, wie Glas mit Farbe zusammenkommen kann, was eine Wissenschaft für sich ist. So lässt sich Glasmasse vor dem Schmelzen mit Metallpartikeln (Eisen-, Chrom- oder Kobaltoxid) mischen, mit denen sich unterschiedliche Farbeffekte erreichen lassen. Jerry Zeniuk arbeitete allerdings in einem Pinselauftrag mit den Grundfarben, die er als solche unterschiedlich zur Geltung brachte und jeweils mit einer Komplementärfarbe kombinierte. Die Farbschichten sind dann partiell mit Flusssäure behandelt, sodass der Pinselstrich unkenntlich wurde. Die Ergebnisse konnten wir in der Münchner Werkstatt quasi unter die Lupe nehmen.

rechts: in der Werkstatt (Bild: Ursula Baus)Einfärben, Bemalen, Bedrucken, Beschichten, mosaikartig verarbeiten: Es gibt zahlreiche Verfahren, wie Glas mit Farbe zusammenkommen kann, was eine Wissenschaft für sich ist. So lässt sich Glasmasse vor dem Schmelzen mit Metallpartikeln (Eisen-, Chrom- oder Kobaltoxid) mischen, mit denen sich unterschiedliche Farbeffekte erreichen lassen. Jerry Zeniuk arbeitete allerdings in einem Pinselauftrag mit den Grundfarben, die er als solche unterschiedlich zur Geltung brachte und jeweils mit einer Komplementärfarbe kombinierte. Die Farbschichten sind dann partiell mit Flusssäure behandelt, sodass der Pinselstrich unkenntlich wurde. Die Ergebnisse konnten wir in der Münchner Werkstatt quasi unter die Lupe nehmen.

Schön gelegen, aber von unten etwas mühsam zu erklimmen: der Friedhof und die sanierte Kirche Sankt Georg (Bild: Florian Holzherr)

Umwidmungen

Die Ursprünge der kleinen Kirche reichen ins späte 13. Jahrhundert zurück. Als in den 1960er Jahren eine neue, größere Pfarrkirche am Ort gebaut wurde, diente das Kirchlein fürder als Friedhofskapelle. Das Konzept der Architekten sah klare Nutzungsverhältnisse vor, infolgedessen der gesamte Hügel und die Kapelle zusammen mit einem Landschaftsplaner und in Abstimmung mit der Denkmalpflege neu organisiert werden mussten. Hier am alten Friedhof kam mit dem Umbau eines Leichenhauses aus den 1930er Jahren ein neuer religionsneutraler Raum für Trauerfeiern hinzu.

In der Kirche wurden Zugänge und Boden im Sinne der Barrierefreiheit und anderer Funktionen angepasst. Auf die Idee, die Atmosphäre der Kirche mit farbigen Fenstern zu bestimmen, kamen die Architekten, als Freskenreste – womöglich aus der mittelalterlichen Ursprungszeit – gefunden wurden. Und dass nun alles andere, was zu tun war, in Weiß und Grau und Natursteintönen gehalten ist, lässt sich bestens nachvollziehen: Der überschaubare Raum lebt mit den Lichtfarben, die ein wechselvolles Erscheinungsbild bescheren. Auch muss die Kirche außen nicht angeleuchtet werden, denn bei Dunkelheit strahlt die Innenbeleuchtung farbenfroh in die Ferne, erscheinen die Fenster als Signale aus einer anderen Welt.

Gewiss, hier musste sich niemand über schwarze Fliegen oder andere verständliche oder missverständliche Bildikonographie ereifern. Tatsächlich ist die Gemeinde in die frühen Planungsphasen einbezogen worden. Nun wünscht man sich noch, dass farbiges Glas in der Architektur eine Renaissance erfährt. Die Hebertshausener Kirche zeigt, dass dazu versierte Technik mit künstlerischem Anspruch in Varianten des Lichts zu kombinieren ist. Sonst sind banalste Farborgien zu befürchten. Hinfahren. Anschauen!

Aufbahrungshalle mit Oberlicht, dass durch Öffnung der Dachflächen hereinfällt (Bild: Florian Holzherr)

1) Zur Geschichte der Glasmalerei wurde nach dem Zweiten Weltkrieg das kunsthistorische Forschungsprojekt Corpus International ins Leben gerufen: Corpus Vitrearum International (http://www.corpusvitrearum.org/)

2) Reinhard Bingener: Die Zivilkammer vor dem Altar. In: Frankfurter Allgemein Zeitung, 21.10.2020; Timo Steppat: Fünf Schmeißfliegen für die Ewigkeit. In: Frankfurt Allgemein Zeitung, 14.7.2021

3) https://www.evangelisch.de/inhalte/188633/21-07-2021/initiative-protestiert-gegen-reformationsfenster-hannoveraner-marktkirche (zuletzt aufgerufen am 20. August 2021)

4) nachzulesen auf der Website der Initiative: http://marktkirche-bewahren.de/unsere-beweggruende/

Bauherr

Pfarrverband Röhrmoos-Hebertshausen

Massnahmeträger

Erzbischöfliches Ordinariat München

Architekten

Heim Kuntscher, München

Glaskünstler

Jerry Zeniuk

Bauzeit: 2012-2020

Nominierung beim DAM Preis 2022