Die Berliner Staatsoper ist am 3. Oktober 2017 vorläufig eröffnet worden, erst Anfang Dezember beginnt der Spielbetrieb. Später als angekündigt, teurer als prognostiziert – damit sind diese beiden Punkte mal abgehakt, denn die gesamte Tagespresse erkennt in Kulturprojekten kaum noch anderes als Termin- und Kostendramen. (1) Wendet man sich dem Geleisteten und seiner Wirkung zu, wird die Sache komplexer.

Blick vom oberen Rang zur Bühne (© Gordon Welters)

Glücklich die Münchner, die vor wenigen Tagen am Gärtnerplatz ein ursprünglich als Volksbühne gebautes und seit Ludwig II. als zweites Münchner Opernhaus genutztes Gebäude – a bisserl teurer und später als geplant – eröffnen durften. Gottfried Knapp schwärmt in der Süddeutschen (2) trotzdem von der von Achatz Architekten klug um- und teils neugebauten Stätte, deren Probebühnen zum Beispiel in 16 Meter tief ausgeschachteten Gruben untergebracht werden konnten.

Blick von Unter den Linden zum Bebelplatz, im Hintergrund die Sankt-Hedwigs-Kathedrale (© Gordon Welters)

Früher war nichts besser …

Und damit nach Berlin. „Unter den Linden“ ist eigentlich der ungeeignetste Baugrund, den man sich für große und lastenreiche Bauten vorstellen kann: Sand und hoher Grundwasserstand – Sumpf. Die erste politisch motivierte, bautechnische Fehlentscheidung trafen deswegen Kronprinz Friedrich – damals noch nicht „der Große“ – und sein Freund und Architekt Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff (1699-1753), als sie für das Forum Fridercianum den üblen Baugrund in Kauf nahmen und in aller Eile das Opernhaus bauten – was jetzt, bei der aktuellen Sanierung den teuren Bau einer Stahlwanne bescherte. Damals noch als etwas geplant, was man heute eher als multifunktionales Kulturzentrum bezeichnen würde, entstand die Oper als langer Quader mit einem eleganten Portikus und einer Abfolge von drei großen Sälen. Schon 1850 brannte alles nieder, Aufbau und Zerstörung kennzeichnen bis in die Nachkriegszeit den Werdegang dieses Gebäudes, von dem so gut wie nichts mehr aus der Zeit des jungen Kronprinzen stammt.

So steht die Oper als gedrungener, flach gelagerter Bau mit weit nach hinten geschobenem, recht niedrigem Bühnenturm entlang des Bebelplatzes, wie eine rosa schimmernde Konfektschachtel neben der ebenfalls von Knobelsdorff entworfenen und nach dem Krieg wiederaufgebauten Hedwigkirche, die ihrerseits wie eine Bonbonière mit großem, hellgrünem Deckel in der Ecke steht. Allem architekturhistorischem Anstand zum Trotz dürfen solche Assoziationen benannt sein, denn sie zeugen von der Wirkung aufgefrischter Farben und makelloser Flächen.

Kaffeehaus-Atmosphäre: Auch der Apollo-Saal wurde penibel restauriert. Die Paulicksche Ornamentik offenbare sich, so die Bestandsanalyse, auch in gold gestrichenen Elektrokabeln. (Bild: Alexandra Sell)

Knobelsdorff und Paulick

Bemerkenswert ist, dass die äußere Hülle über die Jahrhunderte wie ein einengendes Korsett erhalten blieb – genauer gesagt: in der Kontur und Erscheinungsform wiederaufgebaut wurde. So erklären sich auch die Prämissen, mit denen die bitter nötige Sanierung der Staatsoper zu Beginn der 2000er-Jahre begonnen wurde. Den seit 1979 denkmalgeschützten Bestand bildete die Staatsopernversion des Architekten Richard Paulick (1903-1979), der unter anderem an der Berliner Stalinallee mitgewirkt hatte. Nach einer völligen Entkernung hatte er die noch heute erkennbare Grundstruktur der Staatsoper mit einer atmosphärischen Hommage an Knobelsdorff gebaut: mit feingliedrigem, goldenem Dekor auf warmweißen Grund und figürlicher Ergänzung, also mit wohnzimmertauglichem Rokoko, mit einer Mischung aus Knobelsdorff und Nachkriegssparsamkeit.

Befangen statt couragiert

Den Wettbewerb für die Erneuerung der Staatsoper hatte 2008 der Berliner Architekt Klaus Roth gewonnen. Wie zuvor Richard Paulick hatte Klaus Roth die Staatsoper nur im Bereich des Zuschauersaals entkernen, allerdings mit funktional erleichterten Zugängen versehen wollen. Im retroseligen Berlin stieß sein Entwurf auf Widerstand, es sei ein „geschichtsloser Superkonzertsaal“. Was für eine vordergründige Argumentation! Denn die Staatsopernbaugeschichte ließe sich bis dato so charakterisieren, dass außen fast alles sakrosankt blieb, die Innereien aber immer, mehr oder weniger glücklich, auf der Höhe ihrer jeweiligen Zeit landeten.

Klaus Roth hätte einen Opernsaal gebaut, der mit allen Sichtproblemen aufgeräumt und akustisch genug Volumen erzeugt hätte. Aber nein, es musste die biedermeierlich anmutende Fassung von Richard Paulick anvisiert werden, aus der – und das macht den Reiz der Umsetzung aus – HG Merz in homöopathischer Herangehensweise souverän eine subtile Erneuerung hinbekam. Das Büro ist erfahren im Weiterbauen heikler Bausubstanz, hat es doch nicht nur die Staatsbibliothek Unter den Linden, sondern auch das benachbarte, ehemalige DDR-Staatsratsgebäude und die Alte Nationalgalerie saniert und umgebaut.

Denkmalschutz und Akustik

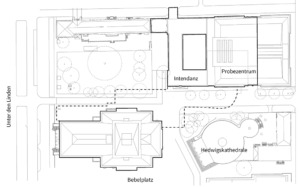

Seine Aufgabe bestand bei der Staatsoper nun auch darin, das gesamte Ensemble neu zu strukturieren. Die Lager- und Proberäume und Werkstätten sind in einen rückwärtigen Neubautrakt verlagert worden, der unterirdisch mit dem Opernhaus durch einen 6,50 Meter hohen, 115 Meter langen, neuen Gang verbunden ist – siehe den Lageplan oben. Der Neubautrakt gibt sich als souverän und keineswegs exaltiert gebaute Arbeitsstätte zu erkennen.

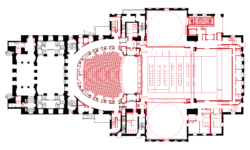

Im Haupthaus häuften sich, wie nicht anders zu erwarten, die Probleme. Erhalten werden musste unter anderem die niedrige Eingangssituation – man kommt wie durch ein Mauseloch von draußen ins Foyer beziehungsweise zu den Kartenschaltern. Außerdem wurden die Umgänge, die Treppenzugänge und die Saalgrundrisse im Wesentlichen unverändert auf Vordermann gebracht. Barrierefreiheit, Bühnentechnik, Brandschutz – das Übliche, was normativ erwartet wird, war schon schwierig genug ins alte Gemäuer zu integrieren.

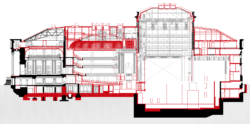

Bildmontage der einst niedrigeren und nun mit einer Nachhallgalerie erhöhten Saaldecke (Bild: HG Merz)

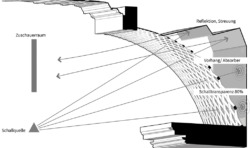

Der auf Lebenszeit gewählte Dirigent Daniel Barenboim forderte allerdings eine längere Nachhallzeit für den Aufführungssaal, die in der Staatsoper bislang bei 1,1 Sekunden lag und nun bei 1,6 Sekunden enden sollte. Dafür musste die Saaldecke um rund 5 Meter angehoben werden – ohne diese Erhöhung außen erkennen zu lassen. Da muss man schon mal fragen, ob es Bauherrschaften und der Denkmalschutz manchmal übertreiben und die Bedeutung des Angemessenen, Verhältnismäßigen vergessen.

Der auf Lebenszeit gewählte Dirigent Daniel Barenboim forderte allerdings eine längere Nachhallzeit für den Aufführungssaal, die in der Staatsoper bislang bei 1,1 Sekunden lag und nun bei 1,6 Sekunden enden sollte. Dafür musste die Saaldecke um rund 5 Meter angehoben werden – ohne diese Erhöhung außen erkennen zu lassen. Da muss man schon mal fragen, ob es Bauherrschaften und der Denkmalschutz manchmal übertreiben und die Bedeutung des Angemessenen, Verhältnismäßigen vergessen.

Nicht nur statisch und funktional, sondern auch gestalterisch offenbarte sich damit die eigentliche Aufgabe. Mit dem Ingenieurbüro Knippers Helbig entwarf HG Merz eine überdimensionierte, besagte fünf Meter hohe Saaldecken-Kehle und konzipierte dafür eine Rautenstruktur aus glasfaserverstärkter Phosphat-Keramik, die – in Form gegossen – tragwerkstechnisch auf kleinstem Raum handhabbar und formal spielerisch an die Paulicksche Ornamentik angepasst ist. Hinter diesem Trompe-l’Œil-Netz verbergen sich schall- und einige bühnentechnische Raffinessen – außen tritt die Deckenerhöhung am Operngebäude tatsächlich nicht in Erscheinung.

Die Proportionsänderung tritt an den Seitenlogen deutlich zutage. 1356 Opernfreunde können Platz nehmen. (© Gordon Welters)

Verklingende Töne

Anders als im Museum, wo ein Original wie die Mona Lisa in der Regel nicht verloren geht, entsteht Musik im Moment ihrer Aufführung – man spricht deswegen von einer allografischen Kunst. Manche Konzert- und Opernbesucher kommen wegen allgemein bester Hör- und Sichtverhältnisse, wegen sie live dabeisein können, weil ein Wohnzimmer nun einmal kein Konzertsaal ist und Ohrhörer den Raum ohnehin vergessen lassen. Die meisten kommen aber, um ein bestimmtes Programm, bestimmte Pianisten und Sängerinnen, Dirigenten und Geigerinnen zu erleben.

Vorbei sind zwar die Opernskandale, die weiland in Fausthieben mit gerichtlichem Nachspiel endeten. Die Rangfolge der neuen Musikspielstätten – Oslo oder Reykjavik, Baku oder Singapur, Porto oder Kansas City, Graz oder Hamburg und jetzt München – droht jedoch nicht von künstlerischer Vortragsbrillanz oder gesellschaftspolitischer Bedeutung, sondern von einer schalltechnischen Optimierung getragen zu werden. Die Auszeichnung „Opernhaus des Jahres“ wirkt dem dankenswerterweise entgegen.

Buisiness, Engagement, Event

Opernhaus, Probentrakt und komfortable Arbeitsbedingungen dürfen deswegen die Musiker und Regisseure als Aufgabe begreifen, mit der sie in einer politisch heiklen Phase ihren gesamtgesellschaftlichen Beitrag zu leisten haben. Kunst ist aber frei, kann weder zu einer nur kulturökonomischen Sparte, noch zu einer gesellschaftlichen Aufgabe eingeengt werden. Das Programm der Staatsoper liegt in den Händen von Daniel Barenboim und Jürgen Flimm. Beide sind begeistert von ihren Metiers und durchaus nicht elitär – Flimm inszeniert auch ohne hochleistungsfähige Bühnentechnik, lässt sich nicht von ihr abhängig machen. Und Barenboim hatte ja auch die völlig unelitäre Ausbildungsstätte mit dem Pierre Boulez Saal initiiert, die hinter der Oper bis zur Französischen Straße reicht (siehe Seitenspalte). An spektakulärer Architektur liegt ihm nichts, und so hatte er mit HG Merz den Richtigen an seiner Seite, um die Staatsoper als Spielstätte zu sanieren und umzubauen, in der das Musizieren an vorderster Stelle steht. Multifunktionalität, wie sie Kronprinz Friedrich und Architekt Knobelsdorff im Sinn hatten, steht nicht mehr zur Debatte.

HG Merz weiß das Unspektakuläre meisterhaft vor der Banalität zu retten. Aber Richard Paulick zu einem Virtuosen des Raums adeln, kann auch er nicht. So bleibt die Staatsoper unter vielen Gesichtspunkten, vor allem atmosphärisch, wie sie war – gefangen in Berliner Retroseligkeit, die auch vor Kitsch nicht halt macht.

Bauherrin

Senatsverwaltung für Kultur und Europa vertreten durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Architekten

HG Merz, Berlin

Projektleitung

Joachim Munzig, Lutz Schütter mit Nursen Dasdelen, Thomas Greif, Matthias Rempen, Andreas Brass

Tragwerksplaner

CRP, GSE, Enseleit & Partner, Happold Ingenieurbüro

Planung Deckenkehle

Knippers Helbig

Projektsteuerung

Apleona / ipb whp

Gesamtkosten

400 Mio Euro

(1) Christine Lemke-Matwey: Hightech in preußischem Rokoko. In: Die Zeit, 2. September 2017; Rolf Lautenschläger: Der kleine BER macht auf. In: taz, 2. Oktober 2017; Ralph Bollmann: Teuer, teurer, Staatsoper. In: FAZ, 8. Oktober 2017; Niklas Maak: Ist das die Berliner Elbphilharmonie? In: FAZ, 2. Oktober 2017; Peter Richter: Nachhallzeiten. In: Süddeutsche Zeitung, 5. Oktober 2017; Gerhard Matzig: Planen und Bauen in Schilda. In: Süddeutsche Zeitung, 30. September 2017

(2) Gottfried Knapp, in: Süddeutsche Zeitung, 16. Oktober 2017, Seite 12