Bauen, bauen, bauen. Ach herrje, wir sind doch eigentlich schon viel weiter. Aber noch nicht weit genug – es gibt noch einiges zu diskutieren, darüber, wie man den Bestand ins Bauen einbindet, wie wir Abrisse verhindern, welche Materialien geeignet sind, um auf die gegenwärtigen Aufgaben zu reagieren. Vier Buchempfehlungen.

Bauen, bauen, bauen. Ach herrje, wir sind doch eigentlich schon viel weiter. Aber noch nicht weit genug – es gibt noch einiges zu diskutieren, darüber, wie man den Bestand ins Bauen einbindet, wie wir Abrisse verhindern, welche Materialien geeignet sind, um auf die gegenwärtigen Aufgaben zu reagieren. Vier Buchempfehlungen.

Stefan Kurath: Baukultur mit Bestand. Gedanken über einen dringend notwendigen Paradigmenwechsel im Denken, Planen und Miteinander des Weiterbauens. 112 Seiten, 14,8 × 21 cm, 25 Euro

Triest Verlag, Zürich, 2025

Auch wenn es nicht bei der neuen Bundesbauministerin angekommen zu sein scheint: Die Zukunft des Bauens liegt im Bestand. Mit einer Kurzfassung der Thesen, die Stefan Kurath in seinen Veröffentlichungen der letzten Jahre ausführlich und in Zusammenarbeit mit anderen Autorinnen erarbeitet und belegt hat, wird gängigen Argumenten ein wesentlicher Aspekt hinzugefügt: Nämlich der, dass der Bestand eine wichtige Hilfe dabei ist, Planungen zu verwirklichen, eine Hilfe dabei, dass Planungen von den Menschen, die sie betreffen, mitgetragen werden – und dass dabei der Bestand eine soziale und kulturelle Ressource ist, die gegenüber der Bedeutung der grauen Energie nicht unterbewertet werden sollte.

Kern der Argumentation Kuraths ist, dass Planung nicht – mit wie vielen gesammelten Daten, Fakten, Einschätzungen, vorab erfassten Interessenslagen auch immer gestützt – bis zu einem gewissen Punkt vorangetrieben und dann umgesetzt werden muss, und sich in der Verwirklichung immer an dem messen lassen muss, worin die Planung an diesem gewissen Punkt bestanden hatte. Sondern dass Planung in der Umsetzung weitergeht, in einem gemeinsamen Ausgleich von Interessen, als ein gesellschaftliches Experiment, als ein Produkt von all denen, die daran beteiligt sind. Erst diese Verschiebung des Blicks erlaubt es, nicht nur beteiligte Menschen einzubinden und sich auf Planung als einen dauerhaften Prozess gerade innerhalb des Bestandes zu konzentrieren, sondern auch, die Rolle der Qualität immer wieder neu einzubringen und zu verfolgen.

Genau das ist ja das Missverständnis, dass dieser Anspruch an Qualität bei der Koproduktion mit anderen aufgegeben werden müsse. Dass das nicht der Fall sein muss, belegt Kurath mit zahlreichen Beispielen, die allerdings nur benannt und auf wenige Aspekte reduziert aufgeführt werden. Das „Weiterentwicklen, Weiterentwerfen, Weiterverwerfen, Weiterkonstruieren, Weiterkorrigieren der Ideen sowie ein Weiterversammeln“ müsse kontinuierlich aufrechterhalten werden. Es bleibt den Lesenden überlassen, jenseits des Buchs die genannten Beispiele selbst zu recherchieren. Es mag sein, dass der Stil des Buchs, aufgebaut auf kurzen Absätzen, kurzen Sätze, als ein von vielen Leerzeilen strukturierter Text wie eine Sammlung von Lehrsätzen erscheint, Lesende dazu herausfordert, nach Begründungen und einer präziseren Herleitung zu fragen. Umso besser. Dann darf gerne in den im Anhang aufgeführten Publikationen weitergelesen werden. Dieses Buch belegt vor allem, dass sich das Weiterlesen und Weiterdenken lohnt.

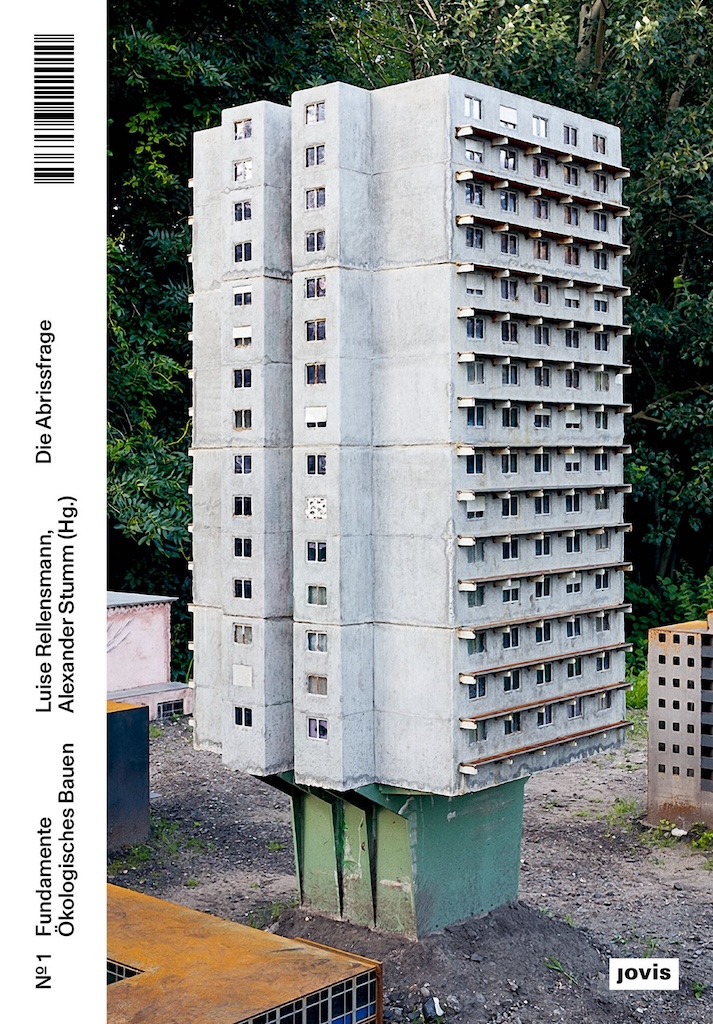

Luise Rellensmann / Alexander Stumm (Hg.): Die Abrissfrage. Band 1 der Reihe Fundamente Ökologisches Bauen. 176 Seiten, 16 x 24 cm, 50 farbige Abbildungen, 30 Euro

Jovis Verlag Berlin, 2025

Kürzlich hatte eine Studie festgestellt, dass der Abriss insbesondere seit 2018 zurückgehe. Dass das noch lange nicht zufrieden stellen kann, wird in der von Luise Rellensmann und Alexander Stumm herausgegebenen Publikation zur Abrissfrage dargestellt. Aufbauend auf den Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Abrissmoratorium, das Stumm initiiert hatte, und mit Beteiligung von Hochschulen aus Berlin, München, Kassel und Cottbus, sind in diesem Buch Essays und Materialsammlungen zusammengetragen, die einen differenzierten Blick auf verschiedene Aspekte des Abrissthemas erlauben. Verdienstvoll sind ohne Zweifel die vielen recherchierten Abrissbeispiele, die weit über die Zerstörung geschützten Bestands hinausreichen, und die Breite der vernichteten Gebäudetypen sichtbar machen – erst in der Summe, die über die quantitative Erfassung hinausgeht, wird sichtbar, wie breit der kulturelle Verlust ist.

Rellensmann und Stumm nehmen die Rolle des Abrisses in der Architekturdiskussion der letzten 150 Jahre in den Blick – wobei auch große Namen wie Rem Koolhaas schlecht wegkommen. Abriss ist eben auch eine kulturelle Codierung, die nicht außer Acht gelassen werden sollte. Katrine Majlund Jensen und Rellensmann nehmen die zerstörte Architektur in der Kunst in den Blick, Laura Calbet Elias nimmt die sozialen Wirkungen von Abriss und Neubau in Berlin unter die Lupe, die nicht selten in der Verdrängung der angestammten Bevölkerung bestehen. Fallweise werden Diskurse aus Potsdam, Hannover, die Aktivitäten „Abbrechen abbrechen“ in München und „Anders Urania“ Berlin vorgestellt.

Ein Beitrag berichtet von „penetrierenden Werkzeugen und phallischen Baggern“ und ergänzt dies um ein Glossar zu „Abrisswerkzeugen und Genderkompetenz“; dass die Abrissbranche stark von patriarchalen Machtstrukturen durchzogen sei, wird nicht verwundern, warum sollte diese anders sein als in der übrigen Baubranche? Diskriminierung ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das aber auch – ebenso wie die von wirtschaftlichen Optimierungsstrategien getriebenen Abrissen – nur gesamtgesellschaftlich zu lösen ist. Es wäre interessant gewesen, in diese Darstellung auch die vielen Menschen aller Geschlechter zu berücksichtigen, die sich gegen den Abriss wenden, um die Grenzziehung etwas fluider und differenzierter als lediglich entlang von binären Geschlechtszuschreibungen zu diskutieren. Ein Überblick über die Möglichkeiten des Aktivismus zeigt, dass es ein gemeinsames Handeln geben kann und wie es sinn- und wirkungsvoll gestaltet werden kann. Das macht Mut.

Marina Hämmerle, Florian Aicher (Hg.): Holz. Von der Materie zum Gebauten. 304 Seiten, 26,5 × 21,4 cm, zahlreiche Abbildungen und Fotos, 59,90 Euro

Edition Detail, München, 2025

Zwischen Tradition und Technik, Erinnerung und Perspektive changiert das wunderschön aufgemachte Buch, das Marina Hämmerle und Florian Aicher heruasgegeben haben. Sie werben darin für einen geweiteten Blick auf Holz, der sich nicht auf das Baumaterial im engeren Sinne reduziert, sondern auch den Gebrauch für Möbel und Instrumente ebenso wie die Forstwirtschaft miteinbezieht. Auch wenn der Schwerpunkt auf der architektonischen Verwendung liegt, macht diese Weitung deutlich, welche Dimensionen sich mit dem Holz verknüpfen, das mehr ist als nur ein Baustoff, sondern sich mit ihm auch hohe emotionale Wert verbinden. Einen zentralen Teil des Buchs nehmen deswegen auch sechs Foto-Essays von Petra Steiner ein, die Wald, Bäume, alte und neue Häuser portraitieren und in Details das vielschichtige atmosphärische Potenzial vermitteln. Sie machen Lust auf Entdeckungen in der Nähe und der Ferne, sie zeigen, was Holz alles kann – und konnte: auch alte Möbel, Innenräume, Werkzeuge sind in die Essays eingebunden. Die Architektur, die dabei gezeigt wird, ist auf Baden-Württemberg konzentriert, dazu kommen Bauten aus Bayern, Österreich und der Schweiz – das Buch ist Teil der Schriftenreihe der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg und vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg in Auftrag gegeben.

Textteile und Fotoessays wechseln miteinander ab und stärken sich gegenseitig. Einführungen in die architektonische Entwicklung des Baustoffs und die spezifische Tektonik des Holzbaus (Ákos Moravánsky) und Holzbauten jenseits des Nützlichen (Kirchen, Villen, Gemeinschaftshäuser, Bauten für Kultur und Gesundheit; Matthias Mulitzer) folgt ein Block, der die aktuelle Bedeutung des Holzbaus aus ökologischer und technologischer Sicht behandelt (u.a. von Hans Joachim Schellnhuber und Achim Menges) sowie Interviews und Texte, die die aktuellen architektonischen Aufgaben aufgreifen. Hier kommen unter anderem Martin Rauch, Regula Lüscher, Hermann Kaufmann zu Wort. Das auf diese Weise sehr klug austarierte Texttableau zeigt, wie vielseitig die Möglichkeiten, aber auch Verantwortungen sind, dass die Möglichkeiten des Holzbaus noch nicht ausgereift sind, vor allem dann nicht, wenn man Konstruktionen anderer Baustoffe auf Holz überträgt. Und es zeigt sich, wie Stephan Birk ausführt, dass „Handwerk und Manufaktur versus Fabrik“ von gestern ist. Er spricht lieber von Baugruppen oder Plattformen. Das Buch ist eine Plädoyer, diesem integrierten vernetzten Denken im Holzbau mehr Raum zu geben.

Folke Köbberling: Wollbau. Wolle – eine unterschätzte Ressource. 192 Seiten, 21 x 28 cm, zahlreiche Abbildungen, 20 Euro

adocs Verlag, Hamburg, 2024

Und nun geht es um einen Baustoff, der ebenfalls eine uralte Tradition hat: Wolle. Anders als Holz ist dessen Qualität so gut wie vergessen und spielt nur in wenigen Nischen eine Rolle. Dabei ist Wolle ein echter Alleskönner. Und er steht reichlich zur Verfügung. Weil Schafe heute auf Fleisch oder Milch oder Wolle gezüchtet werden, fallen große Menge an Abfällen bei den Schafen an, die nicht auf höchstwertige Wollproduktion gezüchtet wurden. Wolle dämmt, dämpft Schall, kann als Armierung in Verbundwerkstoffen etwa mit Lehm eingesetzt werden, Wolle ist feuchtigkeitsregulierend und geruchsabsorbierend, wasserabweisend und sie kann sogar Schadstoffe absorbieren – und man kann mit ihr auch, wenn sie nicht (mehr) beim Bauen eingesetzt wird, den Boden düngen.

Seit 2018 beschäftigt sich die Künstlerin Folke Köbberling mit dem Material Rohwolle und untersucht es auf seine Potenziale – sowohl für die künstlerische Arbeit als auch für die den Einsatz als Baumaterial. Und hat diese Untersuchungen zu einem Teil der Lehre an der TU Braunschweig gemacht. Aus diesen beiden Quellen – eigener Arbeit und die der Studierenden speist sich der Inhalt dieses Buchs. Es werden darin die grundlegenden Qualitäten von Wolle erläutert und die den Erkenntnissen zugrunde liegenden Arbeiten, Entwürfe, Experimente und Forschungsreihen vorgestellt. Dazu gehören Versuche mit verschiedenen Wollsorten, mit unterschiedlichen Materialkompositionen, in verschiedenen Einsatzbereichen: als Lärmschutzelemente, als Wandkonstruktionen, als Dach- und Fassadenmaterial. Vorgestellt werden aber auch die künstlerischen Arbeiten, Wollkostüme, Installationen, als Anzuchttöpfe und kompostierbare Pflastersteine. All diese Arbeiten seien, so betont Köbberling in der Einführung, „weitgehend eher einer künstlerischen Praxis verpflichtet denn wissenschaftlicher Beweisbarkeit.“ Und weiter: „Übertreibung, Zuspitzung, Wagnis, Behauptung sind nicht nur zulässig, um gewohntes Denken und Themen wie Machbarkeit jenseits von Normen und Zertifizierung zu hinterfragen, sondern erwünscht, nötig.“ Genau. Deswegen ist es auch erwünscht und nötig, sich intensiver mit diesem Baustoff zu befassen: m neue Wege in einer verhärteten und verknöcherten Bauwirtschaft zu entdecken.