James-Simon-Galerie auf der Museumsinsel, Berlin | Architekten: David Chipperfield Architects

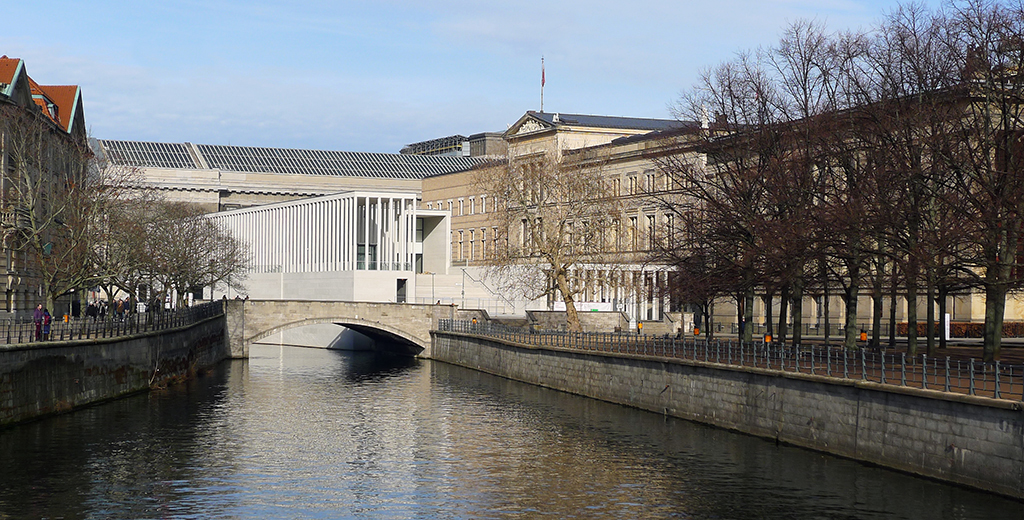

Zehn Jahre Planungs- und Bauzeit: Mit der James-Simon-Galerie entwickeln David Chipperfield Architects die Berliner Museumsinsel weiter zu einem arkadisch anmutenden Kunstbezirk an der Spree.

Understatement

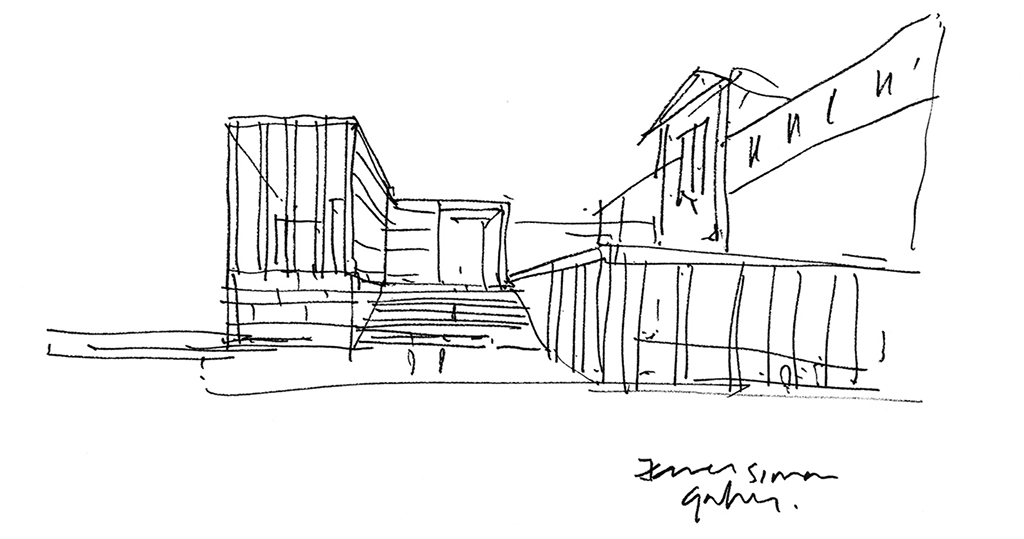

Es sei das Ziel gewesen, ein Gebäude möglichst „perfectly purposeless“ schaffen, sagt David Chipperfield kurz vor der Eröffnung der James-Simon-Galerie auf der Museumsinsel in Berlin. Dankbar erwähnt er dabei, dass es von Seiten der Bauherren kein striktes Raumprogramm für das Gebäude gegeben habe, sondern eher eine Art Einkaufsliste. Darauf standen: ein Auditorium, ein Saal für Wechselausstellungen, ein Buchladen, ein Café.

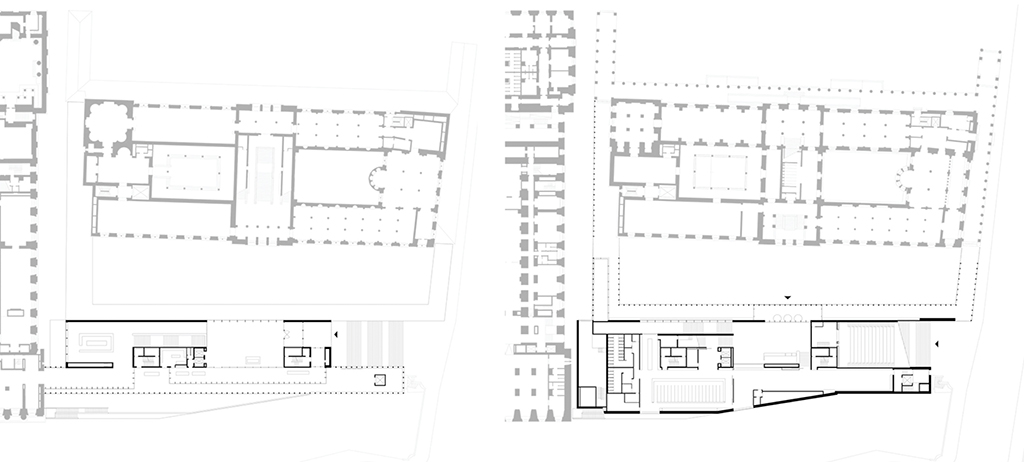

Es ist wirkliches britisches Understatement, denn die eigentliche Bauaufgabe bestand darin, einen würdigen Zugang zu den fünf sehr eigenständigen Gebäuden auf der Museumsinsel zu ermöglichen. Bis auf die Nationalgalerie sollen sie alle in ferner Zukunft einmal über eine unterirdische „archäologische Promenade“ verbunden sein, in die es jetzt über die James Simon (1) Galerie und das Neue Museum einen Einstieg geben wird. Außerdem erschließt das Gebäude das Pergamonmuseum (gerade im Umbau) auf der Ebene seines Eingangsgeschosses, und es nimmt das von August Stüler begonnene System der Kolonnaden am Neuen Museum sowie an der Spree auf und vollendet es. So ganz zweckfrei ist das Gebäude also nicht. Es verknüpft und erschließt ebenerdig, unterirdisch und auf höherer Ebene gleichzeitig mehrere Wegeverbindungen, auch wenn dies wohl erst in vielen Jahren erlebbar sein wird. Das Pergamonmuseum wird wohl erst 2025, das Alte Museum gar erst 2030 eingebunden sein.

Aber auch der Kontext des Neoklassizismus, der im Prinzip alle Bauten von Schinkels Altem Museum über Stülers (und Chipperfields) Neuem Museum, Stülers Nationalgalerie, dem Pergamonmuseum von Alfred Messel, Ludwig Hoffmann (und zukünftig von Oswald Mathias Ungers) bis zum Bodemuseum von Ernst von Ihne prägt, fordert eine architektonische Gegenwartshaltung ein. Zumindest kann das Sockelgeschoss des Pergamonmuseums genauso wenig ignoriert werden wie Stülers Kolonnaden. Das waren für die James Simon Galerie, den seit 75 Jahren ersten Neubau auf der Museumsinsel, tektonisch fast schon topographische Setzungen.

Eingangsseite, rechts die an Stülers Neues Museum anschließenden Kolonnaden (Bild: Ute Zscharnt für David Chipperfield Architects)

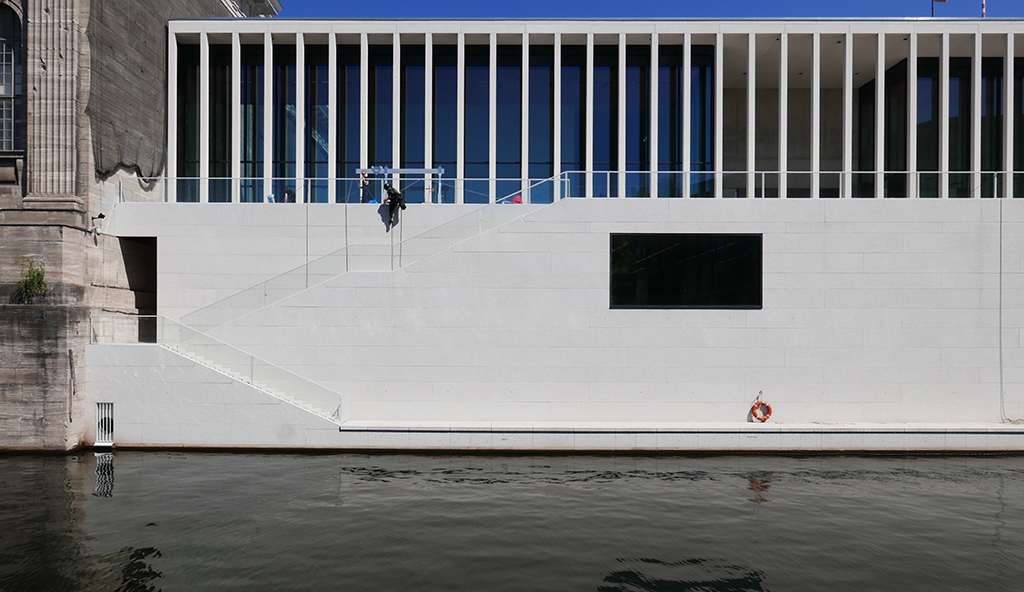

Spielräume der Stadtgesellschaft

Auf diese Anforderungen und Rahmenbedingungen reagierten David Chipperfield und sein Team souverän, fast spielerisch. Mit der James Simon Galerie entstand buchstäblich ein Spielraum, ein Bau vielfältiger Möglichkeiten. Das beginnt am Zugang: Man kann über die große Freitreppe sozusagen zu den Propyläen der Kulturtempelanlage aufsteigen. Man kann das Gebäude aber auch seitlich über den Hof ebenerdig betreten. In beiden Fällen öffnen sich großzügige Räume, die eine unkomplizierte Orientierung bieten. Das fällt auf der oberen Ebene, von der sich wunderbare Blicke über den Kupfergraben zum Pergamonmuseum sowie zum Schloss/Humboldtforum ergeben, natürlich weitläufiger aus als unten. Die Freitreppe weckt aber auch Erinnerungen an Rafaels „Schule von Athen“ und die weiten Räume, die sich hinter den Eingangstüren anschließen, bieten sich durch die Nähe zum (vielleicht etwas klein geratenen) Café-Restaurant als Treffpunkte an. Sie können zu einer Art Agora werden. Das trifft auch auf das Foyer des Auditoriums zu, das direkt unter der Treppe untergebracht ist und über den unteren Eingang erreichbar ist. Der liegt direkt an dem durch die neuen Kolonnaden angeschlossenem Neuen Museum.

Romantischer Klassizismus

David Chipperfields Büropartner, Alexander Schwarz, bezeichnet die James-Simon-Galerie gern als ein zentral dezentrales Gebäude. Und in der Tat müssen nicht alle Wege darin zielgerichtet sein. Man kann sich darin durchaus verlieren und im Café, im Auditorium oder in der Buchhandlung hängenbleiben. Man kann aber auch gezielt in den Ausstellungssaal im Untergrund hinab- oder mit der im Haus zu erwerbenden Eintrittskarte in die Archäologische Promenade einsteigen und das Neue Museum besuchen. In Zukunft wird auf der oberen Ebene auch ein Übergang zum Pergamonmuseum möglich sein. Diese Übergänge sind mit ihren Blickbeziehungen und mit ihrer ganzen Architektur räumlich so reizvoll gestaltet, dass man von einem reinen Eingangsgebäude kaum noch sprechen kann. Dabei sind die Böden nicht nicht einmal mit wertvollen Teppichen belegt und ihre die nicht mit teuren Stoffen behangen. Im Gegenteil warten sie nur mit Beton- und Glasoberflächen auf, deren Oberflächen eine fast papierene Anmutung haben.

Hinter dem großen Kassen- und Informationstresen erscheint hinterleuchteter Mamor. (Bild: Olaf Bartels)

Aber es sind in erster Linie ihre räumlichen Qualitäten, die hier überzeugen: Der Ausblick aus dem Vorraum am Übergang zum Neuen Museum im Untergeschoss in den darüber liegenden Kolonnaden-Hof oder der Blick durch die Glasfassade am Übergang zum Pergamonmuseum auf den Kupfergraben, der an Schinkels Eingang zum Alten Museum denken lässt.

Hier und an vielen anderen Stellen verführt die Architektur dieses Gebäudes zur Romantik. Dies tut sie nicht nur an der dezent in den Sockel eingefügten Landungsstelle für Boote, auf die der dafür notwendige rotweiße Rettungsring wie übrig gebliebenes Ornament hinweist, sondern an vielen Stellen. Das kann das gefällige Verhältnis von Auftritt und Steigung der Treppen sein oder die unauffällig, aber wirksam gute Akustik des Auditoriums.

Das Auditorium der James-Simon-Galerie bietet Platz für rund 300 Gäste. (© BBR / SPK / Björn Schumann)

Das Erlebnis der James-Simon-Galerie ist für sich schon ein hoher ästhetischer Genuss. Einen anderen Zweck braucht dieses Gebäuden eigentlich nicht mehr. David Chipperfield hat das aber nicht dazu verleitet, dessen Funktionalität zu vernachlässigen. Im Gegenteil: Das Gebäude ist ein architektonisches Angebot, es respektvoll in Benutzung zu nehmen. Es definiert einen buchstäblich öffentlichen Ort und ist in diesem Gemeinsinn ein humanistisches intendiertes Gebäude.

Erinnerung an die Kulisse der „Schule von Athen“: beim Presserundgang zur James-Simon-Galerie (Bild: Olaf Bartels)

David Chipperfield und seine mitentwerfenden Partner führen die Interpretation der griechischen Antike weit über das formale Zitat ihrer Architektur hinaus und beleben den architektonischen Geist der Renaissance und der Aufklärung, aus dem letztlich auch die Nachbarbauten entstanden sind. Sie praktizieren seit sehr langer Zeit wieder einen in Deutschland selten gewordenen human(istich)en Klassizismus, auch wenn das Haus mit einer kaltweißen Fassade in Erscheinung tritt. Damit ist nicht nur der Name des neuen Gebäudes eine späte Ehrung des Mäzens und Kulturstifters James Simon, sondern auch dessen Architektur.

(1) James Simon (1851-1932), Unternehmer und Kunstmäzen

Bauherr

Stiftung Preußischer Kulturbesitz, vertreten durch das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung

Nutzer

Staatliche Museen zu Berlin

Architekten

David Chipperfield Architects Berlin

Projektpartner

David Chipperfield, Martin Reichert, Alexander Schwarz

Projektarchitekt

Urs Vogt

Ausführungsplanung

Wenzel + Wenzel Freie Architekten, Berlin

Tragwerksplaner

IGB Ingenieurgruppe Bauen, Berlin

Lichtplaner

matí AG, Adliswil

Landschaftsarchitekten

Levin Monsigny Landschaftsarchitekten, Berlin

Projektbeginn: 1999 / 2007

Baubeginn: 2009

Fertigstellung: 2018

Eröffnung: Juli 2019