„Stolz“ – nicht nur im christlichen Wertekanon verheißt er nichts Gutes. (Bild: Wahlkampf-Foto)

Stilkritik (145) | Da kleben sie wieder, die Plakate, die uns einleuchtende Argumente liefern sollen, um uns bewusst für eine Partei zu entscheiden. Vermutlich lesen wir nur Sätze, die gut bezahlte Kommunikationsagenturen als unverwechselbare Verkaufshilfe entwickelt haben. Und derzeit lesen wir etwas vom „Stolz“.

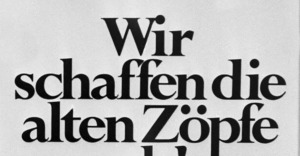

„Alte Zöpfe“ abzuschaffen, versprach die FDP 1969 in schwarzweißen, fetten Lettern. (Bild: Wolfgang Bachmann)

Zum Wahlkampf gehören erkenn- und merkbare Aussagen. Anders gewinnt man an keinem Stammtisch die Lufthoheit. Wenn der Bürger durch die Stadt fährt, reicht es nicht, ihm nur Porträtfotos der Kandidaten und Kandidatinnen zu zeigen – sonst müsste man diesmal den Grünen einen Vorteil zugestehen. Auf jeden Fall gehören Merksätze dazu. Unvergessen die Bundestagswahl 1969. Die F.D.P. (gerade typographisch runderneuert, um bereits mit dem Parteilogo Faktisches zu demonstrieren) überzeugte mit schwarz-weißen Plakaten, auf denen eingängige Aussagen zu lesen waren: „Wir schaffen die alten Zöpfe ab!“ Das war Polit-Marketing erster Güte. Das hatte Biss – und mit Walter Scheel begann tatsächlich in der sozialliberalen Koalition eine neue Politik.

… Semantik?

Ähnliche Formeln sucht man zurzeit vergeblich. Es sind eher semantische Beschwörungen (Latrinenparolen würde man in anderer Umgebung sagen), die man besser nicht auf ihre Bissfestigkeit überprüft. Manche lesen sich harmlos, aber sie schmerzen trotzdem. Beispiel: Friedrich Merz: Ein Deutschland, auf das wir wieder stolz sein können.

Wir?

Es klingt friedlich. Man fühlt sich fast eingeladen, bei irgendetwas mitzufeiern wie einst, als „wir“ Fußballweltmeister wurden. Nur was bedeutet dieser pauschale Plural? Mit wem sollen wir uns gemeinsam über welche Tatsachen, Ereignisse, Leistungen genießerisch erwärmen? Und gehört dazu jeder individuelle Beitrag, wenn schon von einem „wir“ die Rede ist?

Im Prinzip mag ich das nicht, von einer diffusen Menge, einem Ganzen, dessen Ziele ich mir nicht aussuchen kann, vereinnahmt zu werden. Oder der Anlass muss so harmlos oder historisch sein, dass es mir nichts ausmacht, das erhebende Gefühl der Zustimmung zu teilen. Von mir aus: stolz auf Goethe. Doch dann kontern die Briten mit Shakespeare. Offenbar geht es nicht, ohne in nationalistische Selbsteinschätzung abzurutschen.

„Stolz“ – wer? Worauf?

Erst recht hadere ich mit dem Stolz. Man kann (in Maßen) auf seine Kinder stolz sein. Aber doch nicht auf sein Land! Das passte in einer Zeit, als man das Flottenprogramm von Willem Zwo feierte, das dann zu den Ursachen des Ersten Weltkriegs führte. Gerade das „wieder“ verweist auf unsere deutsche Geschichte, bloß weiß man nicht, auf welche Epoche der Kanzlerkandidat Merz rekurriert. „Wir Deutschen fürchten Gott, aber sonst nichts auf der Welt“, hatte Bismarck 1888 im Reichstag schwadroniert. Nun gut, Merz hat die Taurus im Köcher. Sollen wir mit ihm darauf stolz sein?

Nein, Stolz geht nicht, wenn man von seinem eigenen Land spricht. Diese Zufriedenheit und Hochachtung, weil offenbar etwas gelungen ist, das zählt als „Hochmut“ (Superbia) zu den Sieben Todsünden, da liegt der Christdemokrat einfach daneben. Gustav Heinemann hat auf die Frage, ob er diesen Staat nicht liebe, geantwortet: „Ach was, ich liebe keine Staaten, ich liebe meine Frau; fertig!“ Das sollte ähnlich für den Stolz gelten.

Gefühl statt Verstand

Man mag durchaus ein emotionales Verhältnis zu seinem Land pflegen: dass man hier gerne zuhause ist, dass man sich freut, eine erträgliche Umgebung erwischt zu haben. Aber auch, dass vor allem andere zum eigenen Wohlergehen beigetragen haben. Diese Demut gehört dazu. Vielleicht wäre es manchmal einsichtiger, sich für das zu schämen, was sich das eigene Land leistet oder wie es sich präsentiert. Es klingt vermessen, wenn ein Politiker behauptet, er könne durch seine Arbeit dazu beitragen, dass wir uns stolz fühlen und sich bei uns dieses selbstbewusste Hochgefühl einstellt.