Es steht mit der Demokratie gerade nicht so gut, beobachten wir allüberall. Und zwar, wo sich Machtverhältnisse in scheinbar gefestigten Demokratien unerwartet zugunsten diktatorischer Bösewichte ändern. Das Oval Office in Washington ein Irrenhaus; Berlin ein Narrenschiff? Nicht in Berlin, sondern in Frankfurt am Main soll ein „Haus der Demokratie“ entstehen. Neben und mit der Paulskirche, die an 1848, an Anfänge demokratischer, als solche zunächst gescheiterter Entwicklungen unserer derzeitigen Staatsform erinnert. Ob das „demokratische“ Verfahren herausragende Architektur zeitigt, steht zur Diskussion.

Der erste Schritt im Verfahren ist entschieden worden. Es ging darum, wo und wie welche Räume mitten in Frankfurt am Main, im unmittelbaren Umfeld der Paulskirche entstehen sollen. Damit Menschen gleich welcher gesellschaftlichen Zugehörigkeit mit den Segnungen demokratischer Staatsformen vertraut gemacht werden können. Es ist damit noch keine Entscheidung über das finale Projekt getroffen worden – zum Verfahren später. Doch worum geht es überhaupt?

Zwischen Hochhäusern verzwergt: Die wiederaufgebaute Paulskirche ist der Ort, an dem die junge Republik sich politisch und kulturell selbstkritisch und auf intellektuell hohem Niveau an die Öffentlichkeit richtete und stets – etwa mit der Verleihung des Friedenspreises, den der Börsenverein des Deutschen Buchhandels jährlich vergibt. (Bild: Ursula Baus)

Bauen und die Demokratie

„Bauen für die Demokratie“ ist ganz und gar nichts Neues. Von der architektonisch relevanten „Polis“-Idee im antiken Griechenland bis zu Überlegungen, wie Parlamente im 20. und 21. Jahrhundert in Deutschland gestaltet werden könnten, sind die funktionalen, bautechnischen und ikonografischen Aspekte hinreichend dokumentiert – ob es um Orts-, Landes- oder Bundesparlamente geht.1) Die in Berlin mit dem just verstorbenen Bausenator Hans Stimmann (1941 – 2025) nach 1989 vorangetriebene, konservative und auf Rekonstruktion ausgelegte Stadtbaustrategie hat nun auch in Frankfurt Spuren hinterlassen. Dort musste das Technische Rathaus aus den 1960er Jahren einer kleinteiligen Parzellen-Idylle weichen. Und dort scheute diese rückwärtsgewandte Planungsstrategie auch nicht vor einer Rekonstruktionsidee der Paulskirche von 1848 zurück, wo seinerzeit zum ersten Mal die Nationalversammlung zusammentrat. Um es abzukürzen:2) Nach der kriegsbedingten (Teil-)Zerstörung wurde die Paulskirche von Rudolf Schwarz, zusammen mit Eugen Blanck, Gottlob Schaub und Johannes Krahn, wiederaufgebaut und 1948 eröffnet, so dass für die deutsche Demokratiegeschichte ein herausragender, weil zivilgesellschaftlich relevanter Ort gefunden und entwickelt werden konnte. Mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels – der hier mit Laudationes und programmatischen Ansprachen der PreisträgerInnen vergeben wird – wurden Persönlichkeiten ausgezeichnet, die exzellente, diskussionswürdige Beiträge zum Durchdenken von Staatsformen boten – etwa Carl Friedrich von Weizsäcker, Alfred Grosser, Friedrich Schorlemmer, Jürgen Habermas, Saul Friedländer und viele andere, teils provozierende wie Martin Walser. Und, das ist das Gute: Sie beanspruchen keine Deutungshoheiten, sondern regen an. In der Paulskirche, wie sie gegenwärtig genutzt wird, manifestiert sich die beste, weil gedanklich vorausschauende Phase deutscher Demokratiegeschichte.

Das Verfahren

Und nun zurück nach zum Planungswettbewerb und nach Frankfurt am Main. Er begann mit einem offenen Ideenwettbewerb, in dem Ende August 2025 zehn Beiträge zu weiterer Entscheidungsfindung ausgewählt worden sind. Knapp 130 Wettbewerbsbeiträge waren eingereicht, juryübliche Kriterien wie Klimawandel (an der Paulskirche stehen Bäume), Denkmalschutz (es steht der Umbau der Kämmerei zur Diskussion), Resilienz, Funktionalität und Symbolik beziehungsweise Ikonografie neben der Paulskirche mit ihrem Bestandsschutz ließen sich hier deutlich wichten. Wenn aus den knapp 130 Projekten zehn auszuwählen waren: Das dürfte leicht für eine Jury aus Architekten und Planern gewesen sein, die nur eine gewisse Bandbreite an Konzepten zu verhandeln hatte. (Vorsitz: Christa Reicher).3) Den Platz an der Paulskirche bebauen oder die denkmalgeschützte Kämmerei kräftig umnutzen oder mit dem vorhandenen Baumbestand an der Paulskirche das (Stadt-)Klima retten? Ein neues Signature Buildung neben die Paulskirche setzen? Alles ist und bleibt bis dahin denkbar.

Im nächsten Schritt folgt nun eine „Bürgerbeteiligung“ – per Fragebogen oder online kann sich hier jeder zu Wort melden – bis zum 30. September und aufgefordert in einem warmherzigen „du“.4) Dabei geht es um Bürgerbeteiligung – und nicht um einen Bürgerentscheid. Die Konsequenz dieser Bürgerbeteiligung formulierte Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) dahingehend, dass man dann wisse, „welche Entwürfe mehrheitsfähig“ sind. Man muss dazu wissen, dass das Haus der Demokratie zu den wenigen vom Bund geförderten „Nationalen Projekten des Städtebaus“ gehört – also auch der Bund ist in den Entscheidungen präsent.

Wie sollen allerdings die Bürgerinnen ermessen können, was sich architektonisch, funktional wie unterbringen ließe? Die inhaltliche Konzeptstudie des Leibniz-Instituts für Friedens- und Konfliktforschung dürften die Wenigsten kennen. 5) Zum Auftakt der Bürgerbeteiligung waren vor der Paulskirche die zehn Projekte – naja, nicht wirklich optimal – „ausgestellt“. Die Entwurfstafeln mit Modellen stehen jedoch in der Paulskirche, jedermann zugänglich. Die Verfasser waren zum offiziellen „Ideenforum“ am 22. August angereist und sollten auf dem Platz vor der Kirche den Interessierten Rede und Antwort stehen. Mein Eindruck vor Ort war, dass die Verfasserinnen dabei am meisten Stoff fürs Nachdenken bekommen haben könnten.

Die Beiträge

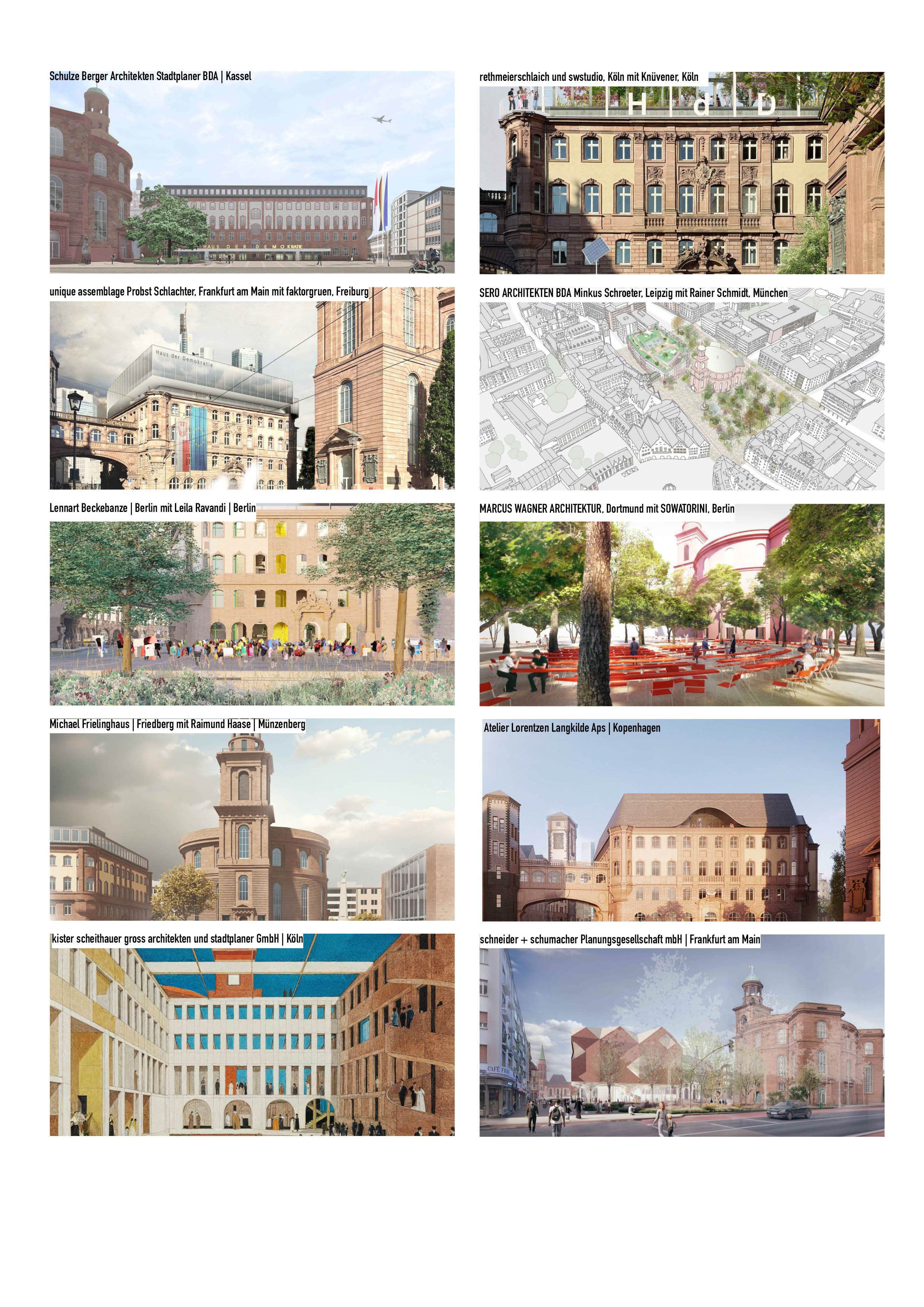

Es sind zehn Beiträge mit 1. Preisen ausgezeichnet worden.6) Es sind vorwiegend Arbeiten dabei, die das Wäldchen unberührt lassen (MARCUS WAGNER ARCHITEKTUR | Dortmund, DE mit SOWATORINI Landschaft PartmbB | Berlin, DE). In das Kämmerei-Gebäude greifen einige mehr oder weniger hart ein (beispielsweise kister scheithauer gross). Das Dach dieses Gebäudes wird dann auch offen „bespielt“, das heißt für öffentliche Nutzung umgemodelt (etwa rethmaierschlaich und SERO ARCHITEKTEN BDA Minkus Schroeter Partnerschaft, Leipzig mit Rainer Schmidt Landschaftsarchitekten, München) oder doch in seinem Volumen auffällig verändert (Lennart Beckebanze oder Atelier Lorentzen Langkilde Aps aus Kopenhagen oder unique assemblage Architekten Probst Schlachter, Frankfurt am Main, mit faktorgruen Landschaftsarchitekten bdla, Freiburg). Aber auch Neubauten werden vorgeschlagen (Michael Frielinghaus, Friedberg, mit Raimund Haase, Münzenberg oder schneider + schumacher, Frankfurt am Main) oder als eine Art Vorbau der Kämmerei ergänzt (Schulze Berger Architekten, Kassel).

Was nun die Symbolkraft an Ort und Stelle betrifft, gehen die Meinungen auseinander. Genügt die Strahlkraft der Paulskirche? Bedarf es eines zusätzlichen, auffälligen Baukörpers? Zudem darf man auf die Position der Denkmalpflege gespannt sein, deren Aufgabe der Schutz der Kämmerei-Substanz ist.

Nächste Schritte

Das gesamte Verfahren ist in der Ausstellung erläutert und geht auf das Jahr 2019 zurück, als eine „Stabsstelle Paulskirche“ eingerichtet wurde. Konzeptstudie, Expertenkommission, Gründung einer Stabsstelle Entwicklung Paulskirche / Haus der Demokratie – was halt so abläuft in deutscher Bürokratie, raubt Zeit.

Die jetzige Bürgerbeteiligung wird dokumentiert, dem wird ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung folgen, danach ein inhaltliches Konzept für das Haus der Demokratie erarbeitet, ein Wissenschaftlicher Fachbeirat gegründet, die Bürgerinnen werden erneut beteiligt an diesem Konzept, ein Realisierungswettbewerb auf Grundlage des ausgewählten städtebaulichen Projekts ausgelobt. Dann geht’s los mit der Sanierung der Paulskirche und dem Bau des Hauses der Demokratie.

Die Entscheidung zum Ideenwettbewerb fällt in der Stadtverordnetenversammlung, und ob diese berücksichtigt, was in dem langen und teuren Verfahren abgelaufen ist, sei dahingestellt. 75 Mio Euro soll die Sanierung der Paulskirche kosten, etwa genauso viel die Realisierung des Hauses der Demokratie. Und 2029, zehn Jahre nach Einrichtung der Stabsstelle, soll alles fertig sein.

Eine Zwischenbetrachtung

Bis heute – und heute erst recht – bin ich der Ansicht, dass die äußerst knappe und vom Architekten Peter Conradi seinerzeit mitzuverantwortende Entscheidung, die politische Macht in Deutschland von Bonn nach Berlin zu verlagern, vor dem Hintergrund deutscher Geschichtsverläufe falsch war. Weil sie dem deutschen, Macht dezentralisierenden Föderalismus nicht gerecht wurde. Weil in Berlin – deutlich absehbar – die Macht mit Selbstherrlichkeit zu einem überheblichen Anspruch verknüpft wurde. Robert Habecks jüngster Entschluss, der dort aufgepusteten Polit- und Lobbyistenblase erst einmal den Rücken zu kehren, um politische Einflussnahme anders und andernorts wahrzunehmen, kann ich deswegen bestens nachvollziehen.

Die räumliche Distanz der Regierungsmacht zu den in der Gewaltenteilung relevanten Instanzen ist wichtig. Geht es geistes- und kulturwissenschaftlich in Frankfurt um ein „Haus der Demokratie“, laboriert Karlsruhe gegenwärtig an einem „Forum Recht“. In Karlsruhe sitzen mit dem Bundesverfassungsgericht, dem Bundesgerichtshof und der Bundesanwaltschaft die höchsten Instanzen der deutschen Rechtssprechung – mit einem Ableger in Leipzig. Wer weiß in „der Bevölkerung“, wie das deutsche Rechtssystem funktioniert? Insofern sind die jetzt konzipierten Häuser der Demokratie und des Forums Recht Zeugnisse davon, dass in Deutschland lebende Menschen gleich welcher Herkunft nicht mehr wissen, was ihr freies, friedliches Zusammenleben kennzeichnet und sichert. Brauchen wir Gedenkstätten, um gegen das Vergessen zu agieren, scheinen wir solche Häuser zu brauchen, um gegen die Unkenntnis unserer Gesellschaftsmitglieder zu handeln. Nur: Architektur- und Bauprozesse dauern heute extrem lang – und lösen im übrigen auch nicht das Problem fehlenden Wissens. Wenn 2027 oder 2028 Baubeginn für ein Haus der Demokratie sein soll, ist vielleicht eine nächste Regierung schon gewählt, die mit Demokratie und Gewaltenteilung nichts mehr im Sinn hat.

1) Stadt-, Landes- und Bundesparlamente als Ausdruck geteilter Macht sind bautypologisch aus je aktuellem Anlass dokumentiert, Literaturhinweise:

– Adolf Arndt: Demokratie als Bauherr. Vortrag 1960

– Ingeborg Flagge, Wolfgang Jean Stock (Hrsg. für den Deutschen Bundestag): Architektur und Demokratie: Bauen für die Politik von der amerikanischen Revolution bis zur Gegenwart. Mit einem Vorw. von Rita Süssmuth. Stuttgart 1992;

– Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.): Architektur der Demokratie. Bauten des Bundes 1990 – 2010. Ostfildern 2009

– Michael Minkenberg: Macht und Architektur. Hauptstadtbau, Demokratie und die Politik des Raumes. Wiesbaden 2020

– Angelika Schyma und Elke Janßen-Schnabel: Das ehemalige Parlaments- und Regierungsviertel in Bonn. Topographie einer Demokratie. Petersberg 2024

2) Ausführlich: Dieter Bartetzko: Denkmal für den Aufbau Deutschlands – Die Paulskirche in Frankfurt am Main. Hrsg. v. Elmar Lixenfeld. Königstein i. Ts. 1998; Maximilian Liesner, Philipp Sturm, Peter Cachola Schmal, Philip Kurz: Paulskirche. Eine politische Architekturgeschichte. Stuttgart 2019;

– Ann Christin Scheiblauer: Paulskirche und Alte Börse in Frankfurt am Main. Erinnerungsorte der deutschen Demokratie. Petersberg 2022

3) Fachpreisrichter waren: Wiebke Ahues, Marta Doehler-Behzadi, Tim Dreidger, Inga Hahn, Constanze Petrow, Amandus Samsoe Sattler und Zvonko Turkali

5) https://www.prif.org/publikationen/publikationssuche/publikation/konzeptstudie-demokratiezentrum-paulskirche-haus-der-demokratie

6) Ausführlich dokumentiert hier: https://c4c-berlin.de/projekt/hdd/