Paulskirche, Frankfurt am Main (Bild: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, Simsalabimbam)

Eine Expertenkommission empfiehlt ein neuartiges Haus der Demokratie in Frankfurt, in Halle an der Saale soll ein Zukunftszentrum die ostdeutsche Perspektive im demokratischen Miteinander stärken. In Potsdam wird um ein Haus der Demokratie gerungen. Jedes dieser Projekte hat seine Relevanz – wenn man eines über all den Prestigeprojekten nicht vergisst.

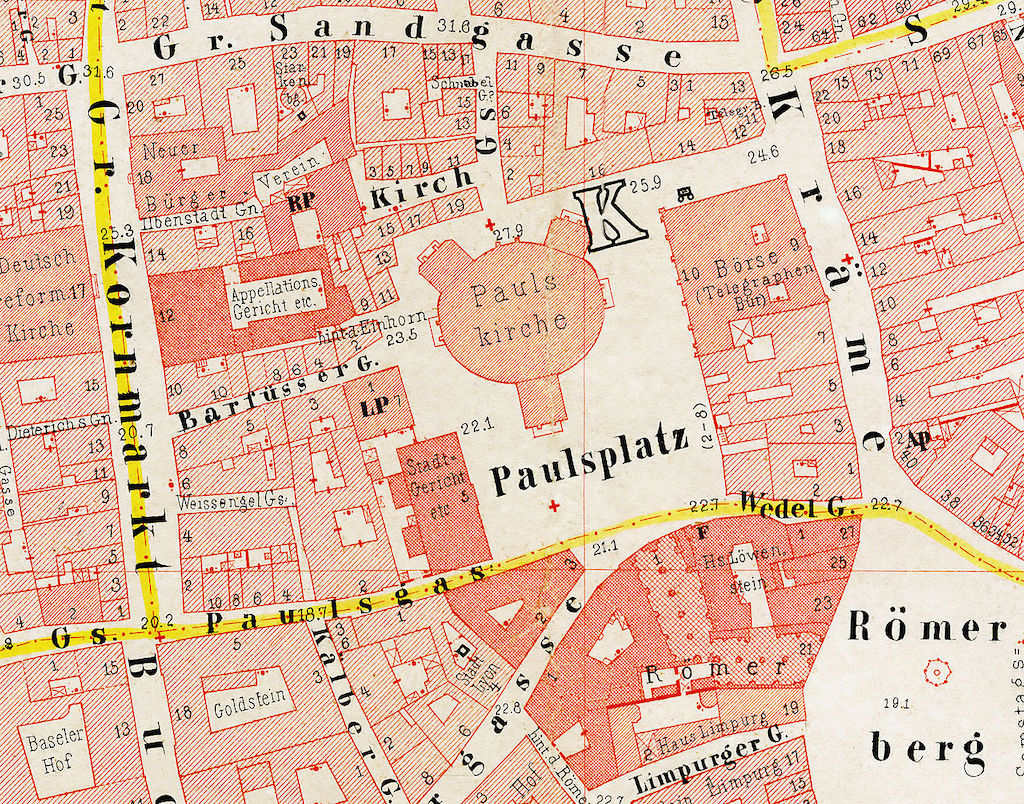

Mai 2023, Frankfurt feiert. Dieses Jahr nicht den Gewinn eines Fußballwettbewerbs, sondern das Paulskirchenjubiläum. 175 Jahre ist es her, dass hier zum ersten Mal, am 18. Mai 1948, die Deutsche Nationalversammlung zusammentrat. Es sei die Geburtsstunde der deutschen Demokratie gewesen, heißt es auf den Seiten der Stadt. Allerdings lebte die Demokratie vorübergehend nur kurz, ein Jahr später war sie schon wieder Geschichte. Die Rede von der Geburt „der“ Deutschen Demokratie impliziert aber, dass damit eine Entwicklung angestoßen worden sei, die zur Demokratie der Bundesrepublik von heute geführt habe. Und die Paulskirche deswegen ein Bauwerk sei, das heutige Werte repräsentiere. Offensichtlich tat sie das nicht mehr ausreichend, weswegen man auf die Idee kam, sie geeigneter ins Licht zu rücken. Der Bund versprach knapp 20 Millionen Euro für die Sanierung, eine Expertenkommission wurde eingesetzt. Sie hat ein Haus der Demokratie als Ergänzung der Paulskirche vorgeschlagen, in dem in Vortrags-, Seminar- und Ausstellungsräumen der Wert der Demokratie vermittelt und veranschaulicht werden soll. Dieses Haus der Demokratie soll, so empfiehlt es die Expertenkommission, auf dem Paulsplatz in östlicher Nachbarschaft zur Paulskirche entstehen und mit ihr verbunden sein. (1)

Allerlei Häuser der Demokratie

Die Umgebung der Paulskirche in Frankfurt am Main, 1861. Der heutioge Paulsplatz war damals großenteils bebaut. (Bild: Wikimedia Commons, Public Domain)

Ob dieser Vorschlag umgesetzt wird, das wird sich in jenen Prozessen entscheiden, die das Haus repräsentieren soll: denen der Demokratie. Als „Signature Architecture“ stellt sich die Kommission das Haus vor und empfiehlt einen Realisierungswettbewerb. Erfreut werden zumindest einige der Architekten und Planerzunft auch darüber sein, dass die Kommission zudem dazu rät, die Paulskirche in der heutigen Form zu sanieren und von rekonstruierenden Ansätzen, die einen Zustand von vor 1945 wieder aufzugreifen vorsehen, abzusehen. Doch zurück zum Haus der Demokratie. Zumindest in Frankfurt wurde bereits die Frage gestellt, ob man ein solches Haus überhaupt brauche. Da wir nicht selbstverständlich davon ausgehen dürfen, dass unsere heutige Form, Demokratie zu praktizieren, auch die der Zukunft sein wird, da wir konstatieren müssen, dass unsere Demokratie bedroht ist, ist es zunächst plausibel, dass wir ein solches Haus brauchen.

Dass außerdem in Halle an der Saale ein „Zukunftszentrum Deutsche Einheit“ entstehen soll, ein „Ort für die Menschen in ganz Deutschland“, „ein Projekt zur Festigung der Einheit Deutschlands in den kommenden Jahren“(2) ist nur denjenigen ein Makel, die die Erzählung der Geschichte zentrieren und vereinheitlichen wollen, als ob es – genau – einen Ort gegeben hätte, an denen „die“ deutsche Demokratie geboren wurde.(3) Das widerspricht sowohl der Geschichte als auch der Idee von Demokratie. Auch das Hambacher Schloss, zuletzt deutlich aufgewertet, ist etwa einer von vielen Ort demokratischer Geschichte, ohne dass es die Rivalität zu Frankfurt geben muss. Eines der Erfolgsrezepte der Bonner Republik war es, darauf zu verzichten, den einen Ort gegenüber anderen herauszuheben, die Institutionen und Repräsentanzen des Staates und damit der Demokratie über die Länder zu verteilen und sie sich so in die Fläche verbreiten und in den Alltag hineinragen zu lassen.

Rechenzentrum und rekonstruierter Turm der Garnisonskirche im Bau (Bild: Elias Franke)

Es gibt aber einen weiteren Ort, der in diesem Zusammenhang derzeit in der Diskussion steht: Das Potsdamer Rechenzentrum, das derzeit noch ein Zentrum für Kultur und Kreative beherbergt. Lange gibt es schon die Forderung, das Rechenzentrum abzureißen und statt dessen die im Krieg beschädigte und 1968 dann schließlich abgerissene Garnisonskirche zu rekonstruieren. Anders als die Paulskirche eignet sich die Garnisonskirche durch ihre Geschichte in der NS-Zeit weniger zu einem Symbolbau für die Demokratie. Um den Konflikt zu entschärfen, war im letzten Jahr ein Kompromiss zwischen den Befürwortern der Rekonstruktion und den Betreibern des Kunst- und Kreativhauses ausgehandelt worden, der von der Stadt beschlossen wurde. Der Kompromiss beinhaltetet den Verzicht auf das Kirchenschiff und stattdessen den Bau eines „Hauses der Demokratie“ mit einem neuen Plenarsaal für die Stadtverordneten – dabei soll das ehemalige Rechenzentrum ein Teil des Hauses werden. Nun ist die Stiftung, die für die Rekonstruktion eintritt, von diesem Kompromiss wieder abgerückt. Ein Appell wirbt daher für das Nebeneinander des bereits fast wieder errichteten Turms der Garnisonskirche und des Rechenzentrums: das könne „deutsche Geschichte in ihrer Widersprüchlichkeit“ anschaulich machen.(4) Es braucht nicht nur Häuser der Demokratie – es braucht auch die Menschen, die mit den Kompromissen einverstanden sind, die in einer Demokratie ausgehandelt werden.

Lackmustest Alltag

Und damit sind wir wieder beim Frankfurter Haus der Demokratie, das ein Ort werden soll, wie es ihn bislang in der Bundesrepublik noch nicht gibt. Dessen Programmhinhalte sollen „zielgruppengerecht und partizipativ im Sinne der Ko-Kreation mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern entworfen und durchgeführt werden zu Themen, die zum jeweiligen Zeitpunkt relevant sind und den Menschen auf den Nägeln brennen.“ (Expertenkommission) Doch kann man damit nur dann glaubhaft Menschen für Demokratie gewinnen, wenn die dort vermittelten Werte im Alltag eine Entsprechung finden. Hier sieht es aber etwas düsterer aus. Und das nicht nur, weil die in Parteien organisierten Repräsentanten der Demokratie offensichtlich keine Hemmungen haben, sich ungeniert zum Sprachrohr von Lobbyisten zu machen(5), die für politische Geländegewinne schnell jeglichen Anstand über Bord werfen, die sich nicht scheuen, die Menschen zu verunsichern und dafür unter anderem die Stärkung des rechten Rands in Kauf nehmen – auf Kosten anderer, zum einen von Asylbewerber:innen sowie Zugewanderten und deren Nachkommen, und zum anderen auf Kosten derer, denen eine freibestimmte Zukunft immer schwerer gemacht wird, weil heute zu wenig gegen den Klimawandel getan wird.(6)

Begreift man aber Demokratie wie Stephan Lessenich wesentlich über die Frage der Teilhabe, dann stellen sich darüber hinaus die Fragen nach dem Zugang zu Bildung, Wohnung und Arbeit. Wird dies nicht ernst genommen, dann wird die Demokratie eben nicht nur von „denen da oben“ als Bedrohung empfunden, „die etwas gegen die Öffnung von Berechtigungsräumen und eine gesellschaftliche Verallgemeinerung der Lebensgestaltungsschancen haben und die auf diesbezügliche Avancen mit Versuchen der Verzögerung oder Verhinderung entsprechender Fortschritte antworten. Auch die für die in der Konkurrenz um ihre Marktchancen stehenden Normalsterblichen erscheint die Öffnung von Berechtigungsräumen als Bedrohung ihrer erkämpften und als solcher wertgeschätzten, im Zweifel sogar selbst prekären Statusposition.“(7) Wenn also beispielsweise in Köln die sanitären Verhältnisse an Schulen so schlimm sind, dass Eltern ihre Kinder über die Mittagszeit abholen, damit sie zuhause auf die Toilette gehen können, ist das mehr als eine Peinlichkeit für eine der reichsten Volkswirtschaften. Es sorgt dafür, dass Grenzziehungen attraktiv werden, mit denen anderen die Teilhabe an demokratischen Prozessen und der Zugang zu gesellschaftlichen Chancen vorenthalten wird, um sie für sich selbst zu sichern. Die mit den Mechanismen des enthemmten neoliberalen Globalisierungsprozesses verbundene soziale Desintegration verstärkt ohnehin den von Menschen empfundenen Kontrollverlust und steigert die Attraktivität autoritärer Versuchungen, denen mit der AfD nun auch auch ein politisches Angebot entspricht (8) Wilhelm Heitmeyer hat auf die Gefahr der riskanten Anbiederungsversuche an AfD-Positionen hingewiesen. Als Normalitätsverschiebungen, tragen sie dazu bei, das zu nobilitieren, was die liberale Demokratie bedroht – und dieses Bedrohung ist keine Befürchtung, sondern Realität. In einer Langzeituntersuchung wurde, so Heitmeyer, festgestellt: „Als ‚anormal‘ gelten nicht länger menschenfeindliche Einstellungen, sondern im Gegenteil jene Gruppen, die durch Abgrenzung, Ausgrenzung und Aussonderung marginalisiert und ins Licht der Anormalität gerückt werden.“(9)

Heilig-Kreuz-Kirche in Gelsenkirchen, heute ein haus für Kulturveranstaltungen. (Bild: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Die Häuser sind schon da

Solche Konflikte lassen sich nicht mal eben mit einem Haus der Demokratie entschärfen. Das heißt aber nicht, dass sich über diese Konflikte nicht diskutieren ließe. Das allein reicht aber nicht: Es braucht die Orte der Demokratie im Alltag – denn Demokratie ist ein nie einzufrierender Prozess, eine stete Anpassung, eine immer wieder zu leistende Neuerfindung – auch darüber täuscht das Reden von „der deutschen Demokratie“ hinweg. Die gute Nachricht: Es gibt Potenzial für solche Häuser der Demokratie, in Quartieren und Kommunen, Häuser der Begegnung, in denen sich Menschen als selbstverständliche Teile der Gesellschaft erleben könnten, Schutzräume für ein Miteinander und den Aushandlungen, die damit verbunden sind. Orte, die als Räume die Qualitäten mitbringen, Begegnungen einladend zu ermöglichen und verschiedenen Gruppen als Angebote nichtkommerzieller Aktivitäten zur Verfügung zu stehen. Es könnten – der Paulskirche adäquat – die Kirchen und die Räume der Kirche sein, die in vielen Fällen nicht mehr so wie ursprünglich gebraucht werden und für die Kirchen zu Belastung geworden sind. Aus ihnen könnten Häuser der Demokratie werden, die im Alltag das einlösen, was ein Haus in Frankfurt, aber auch in Halle an der Saale, in Potsdam oder anderswo vermittelt. (10) Ja, sie müssten dann auch besetzt, kuratiert, finanziert werden. Aber das muss das Haus der Demokratie in Frankfurt auch. Aber erst wenn Demokratie im Alltag als unmittelbare Lebensqualität erlebt wird, können die hohen Häuser der Demokratie als Lern- und Diskursorte die Verbindung zwischen Alltag und Geschichte, zwischen Theorie und Lebenswelt, zwischen Überbau und Fundament herstellen. Und dann werden sie genau dafür auch gebraucht.