![[© (c) Jens Willebrand; Kuenstrasse 13, 50733 Koeln, Tel. +49-221-9352048, Fax. +49-221-9352053, Email: studio@willebrand.com, http://www.willebrand.com, Veroeffentlichung nur gegen Honorar, Urhebervermerk und Belegexemplar / permission required for reproduction, mention of copyright, complimentary copy, Bankverbindung / bank account: Jens Willebrand, Deutsche Bank Köln, Konto / account: 2327864, BLZ - sorting code: 37070024, SWIFT code: DEUTDEDBKOE, IBAN code: DE77370700240232786400, Steuer-Nummer / tax number: 219-5320-2608, Ust- / V.A.T-ID: DE122726284]](https://www.marlowes.de/wp-content/uploads/2025/06/2541_SL_WILLEBRAND_BOBCampus.jpg)

Der BOB Campus in Wuppertal: „Ein herausragendes Beispiel für innovative Stadtentwicklung, in deren Zentrum Chancengerechtigkeit und das Gemeinwohl stehen.“ Er wurde 2025 mit dem Deutschen Städtebaupreis ausgezeichnet. Im Bild die ehemalige Fabrik nach dem Umbau mit prägnanter, lichtdurchlässiger Fassade aus Polycarbonat und Erschließungsturm aus gelbem Streckmetal. (Bild © Jens Willebrand)

Eigentum verpflichtet, heißt es im Grundgesetz. Ein Anspruch, der sich im Alltag der Stadtentwicklung in vielen Projekten nicht durchsetzen lässt. Um Einzelinteressen etwas entgegenzusetzen, wird die Orientierung am Gemeinwohl eingefordert und prämiert. Dennoch bleibt das Gemeinwohl schwer greifbar. Das wird auch so bleiben. Die Hoffnung, dass sich etwas ändert, muss man deswegen nicht aufgeben – im Gegenteil: Die Offenheit des Begriffs kann als seine Qualität genutzt werden. Eine Spurensuche.

Ende Juli wurde der Deutsche Städtebaupreis verliehen – er ging an den BOB Campus in Wuppertal. Eine Fabrikhalle aus den 1970er Jahren, umgebaut zu einem Haus mit Büros, Coworking-Flächen, Bildungsräumen, einer Kita, einer Stadtteilbibliothek. Und mit einer 700 Quadratmeter großen, sogenannten Nachbarschaftsetage: „Nachbar*innen, Mieter*innen und Nutzer*innen des BOB Campus sowie gemeinnützige Organisationen und Körperschaften öffentlichen Rechts können die barrierefreie Nachbarschaftsetage für gemeinnützige Zwecke flexibel nutzen“, so die Internetseite des Projekts. Die Städtebaupreis-Jury meinte, der BOB Campus zeige „eindrucksvoll, wie aus einer Industriebrache ein lebendiger Ort des Lernens, Wohnens und Arbeitens entsteht – partizipativ geplant, gemeinwohlorientiert gedacht und architektonisch sensibel umgesetzt. Hier wachsen Leben, Ideen und Begegnungen – ein mutiges Zeichen, dass Stadtentwicklung Gerechtigkeit und Gemeinwohl gestalten kann.“ (1) Die Finanzierung ist so angelegt, dass eine Gemeinwohlrendite in den Stadtteil reinvestiert werden kann, eine Gemeinwohlmanagerin organisiert die Nutzungen auf diesem Campus. Wesentlicher Akteur dabei: Die Montag Stiftung Urbane Räume, die das Grundstück im Erbbaurecht übernommen und deren Initiative die kooperative Entwicklung erst möglich gemacht hatte. Die Stiftung ist so etwas wie ein Gemeinwohlmotor. Sie hat vor drei Wochen die Plattform „Gemeinwohl bauen praktisch“ freigeschaltet, die praktische Hilfestellung für eine gemeinwohlorientierte Projekt- und Stadtteilentwicklung gibt: mit Musterverträgen, Anleitungen, Checklisten. Und sie war unter anderem initial an der Gründung des Netzwerks Immovielien beteiligt, in dem sich Menschen, Vereine und Institutionen zusammengeschlossen haben, die für mehr Gemeinwohlorientierung in der Immobilien- und Quartiersentwicklung eintreten. Das sind einige. Und das ist auch alles gut so.

Eingebunden ins Quartier: Ein Weg führt durch den in Terrassen angelegten Nachbarschaftspark des BOB Campus. (Bild © Jann Höfer,)

Anspruch und Wirklichkeit

Man darf sich dennoch ein wenig darüber wundern, dass dies alles notwendig ist. Denn in der „Neuen Leipzig-Charta“ von 2020 steht die gemeinwohlorientierte Stadtteilpolitik unter den Prinzipien einer guten Stadtteilpolitik an erster Stelle, und die wurde schließlich von den für Stadtentwicklung zuständigen Ministerinnen und Ministern der Europäischen Union beschlossen. Im Grundgesetz, im Baugesetzbuch, im Verwaltungsverfahrensgesetz wird explizit auf das Gemeinwohl verwiesen. (2)

Aber die Wirklichkeit sieht oft etwas anders aus. Das zeigen drei Beispiele – von alltäglich bis skandalös. In Ellerau, nördlich von Hamburg, wurde 2024 direkt an der Autobahn mit dem Bau eines riesigen, zehn Hektar großen Logistikzentrums begonnen. Wenig Rücksicht wurde dabei auf die im Wohngebiet Lebenden genommen, durch das die LKWs würden fahren müssen, um zur Autobahn beziehungsweise von dort zum Logistikzentrum zu kommen. Aber: Dieses Wohngebiet liegt nicht mehr auf der Gemarkung von Ellerau, sondern auf jener der Nachbargemeinde Quickborn. Man muss nicht über ausgewiesene Verkehrsexpertise verfügen, um zu erkennen, dass die Verkehrsführung ziemlich problematisch und für viele Menschen eine Zumutung ist. Aber erst als der Bau schon weit fortgeschritten war, hat das zuständige Oberverwaltungsgericht den Bau gestoppt. Nun steht dort vorerst eine Rohbauruine, die niemandem nützt und neue Planverfahren nach sich zieht, die am Anfang des Prozesses hätten stehen müssen.

Der Amerikanische Pavillon in Bonn (Sep Ruf) ist schon seit Jahren in einem beklagenswerten Zustand. Es sollte hier ein Ort der Demokratie entstehen, doch vorerst ist das Projekt abgebrochen, obwohl bereits viel Geld und viel Arbeit investiert wurden. (Bild: © Jan Knoff für OPEM 2024)

Der zweite Fall betrifft die Montag Stiftungen. Sie hatten geplant, den Amerikanischen Pavillon in Bonn, ein Gebäude von Sep Ruf, zu sanieren und zu einem Ort der Demokratie umzubauen; dafür war 2023 die gemeinnützige Projektgesellschaft Open Embassy for Democracy OPEM gegründet worden. Im Juli nun wurde verkündet, dass es damit vorerst nichts wird – die Montag Stiftungen zogen sich zurück, trotz bereits etwa einer Mio. Euro, die in das Projekt und das erheblich baufällige Gebäude investiert worden war. Die Verhandlungen mit den Eigentümerinnen, der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Vebowag und deren Tochter Vebofutur, waren gescheitert: „Die Eigentümerin hält an einem unrealistischen Grundstückskaufpreis für den denkmalgeschützten, äußerst sanierungsbedürftigen Amerikanischen Club fest,“, so heißt es in der Meldung der OPEM. Hoffnung macht die vergangene Woche veröffentliche Nachricht von der Wiederaufnahme der Verhandlungen. Ob die nötige Unterstützung der Stadt allerdings nun geleistet wird, bleibt offen. Auch die zur gleichen Zeit wie der Pavillon errichtete Siedlung, an der Ruf ebenfalls beteiligt war, verkomme zusehends, so wird Jörg Schecker, Verein „Rettet die Amerikanische Siedlung Plittersdorf“ (RASP) im Bonner Generalanzeiger zitiert, Vorschläge vom Verein und von Bewohnenden der Siedlung blieben bislang unbeachtet. Und die direkt benachbarte Bonner Internationale Schule beschwerte sich, sie habe in den letzten Jahren keine Unterstützung der Stadt erhalten.

„Welchen Wert hat die Mühe des vernünftigen Bauens, wenn dieses kurzerhand zum vergeblichen Bauen wird?“

Demütigend und niederschmetternd

Beim dritten Fall sind wir dann endgültig in der Rubrik „skandalös“ angekommen – und hier besteht auch keine Hoffnung mehr auf ein noch einigermaßen gutes Ende. Angesichts der nach wie vor nicht endenden Meldungen von Abrissen könnte man inzwischen abgehärtet sein. Der Fall, um den es hier geht, wird aber auch die schon Abgestumpften erschrecken. Hier geht es um den Abriss der erst 2022 fertiggestellten und 2023 mit der Hugo-Häring-Auszeichnung prämierten Ausstellungshalle des Büromöbelherstellers ophelis in Bad Schönborn von Ludloff und Ludloff Architekten. Im November 2024 musste die ophelis GmbH Insolvenz anmelden, das Gelände und die Gebäude gingen an den texanischen Immobilienentwickler Hillwood, dessen geplantes Logistikzentrum mit über 30.000 Quadratmetern Mietfläche bereits vermarktet wird. (Übrigens die gleiche Firma, von der auch im ersten Fall die Rede in Ellerau war.) In der Pressemeldung der Architekten des abgerissenen Hauses heißt es: „Der Hallenbau wurde ungeachtet jeder Verwertbarkeit in wertlose Trümmer gelegt. Dies war voraussichtlich weder ein ‚Fehler‘ noch unverständige Nachlässigkeit; es ist eine klare Aussage von Investoren und Grundstücksverwertern über ihr spezielles Desinteresse an ökologischer, ökonomischer und regionaler Verantwortung.“ Und sie fragen sich verzweifelt: „Welchen Wert hat die Mühe des vernünftigen Bauens, wenn dieses kurzerhand zum vergeblichen Bauen wird?“

2022 fertiggestellt, 2023 als Bauwerk mit dem Hugo-Häring-Preis gewürdigt, bei dem „stets das Besondere gesucht und gefunden wurde, ohne schrill aufzutreten.“ Vor wenigen Wochen wurde es abgerissen. Von einer Bauwende, die im Sinne des Gemeinwohls auch auf Klima- und Umweltbelange Rücksicht nimmt, sind wir noch weit entfernt. (Bild: © Ludloff Ludloff)

Vergleichbare Erfahrungen machen viele, die dem Gemeinwohl zum Recht verhelfen wollen und nach entsprechenden Möglichkeiten suchen, um „Stadt für alle möglich zu machen, Ausgrenzung aufzulösen, Solidarität zu fördern. Zum Gemeinschaffen zu ermächtigen. Gerechte Strukturen zu verankern. Das ist schwierig. Teils demütigend. Manchmal niederschmetternd und scheinbar hoffnungslos.“ (3)

Woran liegt es? Im letzten Fall kann man sicher die lokale Verwaltung und Politik in die Pflicht nehmen – man darf aber nicht über die strukturellen Defizite schweigen, die das Versäumnis der handelnden Akteure erst erzwingen und ermöglichen. Dazu gehören die in den Kommunen oftmals schwierigen Haushaltslagen. Zuletzt haben sie sich bundesweit in einem Großteil der Kommunen verschlechtert, weil die steigenden Sozialausgaben nicht durch ebenso steigende Einnahmen gedeckt werden. Und auf der Einnahmeseite sind die Gewerbesteuereinnahmen neben der Einkommenssteuer die wichtigsten Finanzquellen. Andererseits sind meistens – so auch in Schönborn – Abrisse möglich, ohne dass sie der Gemeinde angezeigt oder durch sie genehmigt werden müssten. Und schließlich begünstigt das nationale Klimaschutzgesetz Abriss und Neubau, weil es die dadurch verursachten Treibhausgasemissionen nicht der sektoralen Bilanz des Bausektors zurechnet. (4)

Rechtsbegriff und Interessen

Zurück zur Frage, warum denn in diesen Fällen das Gemeinwohl nicht in die Entscheidung so einbezogen wurde, wie man das vielleicht erwarten würde. Auf der Suche nach Antworten stößt man darauf, dass nie so ganz klar bestimmt wird, was das Gemeinwohl denn eigentlich ist – geschweige denn, wer darüber befinden darf.

Aus juristischer Perspektive liest sich das so: „Das Gemeinwohl bzw. das öffentliche Interesse ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, es bedarf daher einer Ausfüllung dieses Begriffs im konkreten Einzelfall. Dabei ist von einem verfassungsstaatlichen Gemeinwohlverständnis auszugehen, das sich an den ‚Gemeinwohlwerten‘ des Grundgesetzes wie Menschenwürde, Freiheit, Rechtssicherheit, Frieden und Wohlstand und damit an den Grundrechten, dem Rechtsstaats-, Sozialstaats- und Demokratieprinzip festmachen lässt.“ (5) Das heißt, es „obliegt den unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteur:innen, gemeinsam zu verhandeln, wie es im Einzelnen zwischen politischen Prozeduralismus einerseits und konkreten Gemeinwohlkriterien andererseits ausgestaltet werden kann.“ (6) Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) bezeichnet das Gemeinwohl als einen schwierigen Begriff, versucht aber mit einem Glossar, für Orientierung zu sorgen. Das Hansaforum in Münster hat für die Quartierspolitik einen „Gemeinwohlbarometer“ entwickelt, der aber zeitlich gebunden ist – und zwar an den Zeitpunkt seiner Entstehung, 2022. „Es handelt sich also um eine Momentaufnahme, die heute schon wieder anders aussehen kann“, heißt es auf der Seite des Forums.

Wir erinnern uns. Die Projekte von Signa, oft entgegen Warnungen und Bedenken eingegangen, haben gezeigt, wie stark Interessen auch auf die einwirken, die das Gemeinwohl im Blick haben sollten. (Bild: Christian Holl)

Man sieht: Es ist viel Spielraum zwischen Verhandlungsmacht einerseits und andererseits einem Verständnis davon, was Gemeinwohl eigentlich heißen kann, wer davon wie berücksichtigt werden sollte. Die Bundeszentrale für politische Bildung weist entsprechend darauf hin, „dass in pluralistischen, offenen Gesellschaften die konkrete inhaltliche Bestimmung des Gemeinwohls immer von den Interessen und Zielen derjenigen abhängig ist, die sich auf das Gemeinwohl berufen und das Gemeinwohl bestimmen (wollen) und/oder derjenigen, denen die Verwirklichung des Gemeinwohls nutzt.“ Es ist etwa durchaus vorstellbar, dass die, die die Arbeit des kürzlich verstorbenen Hans Stimmann schätzen, sie als Arbeit für das Gemeinwohl halten oder gehalten haben. Tatsächlich muss man Stimmann zugute halten, dass er „atemberaubend viel Geld in die Großsiedlungen in Ost und West leitete, um sie zu sanieren und neu zu gestalten“, woran der der kritische Nachruf auf Hans Stimmann von Nikloaus Bernau verweist. Den Beitrag des Planwerks zur Geschichte des Städtebaus hatte Werner Sewing hingegen als gering eingeschätzt, den Beitrag zur politischen Theorie hingegen als „bahnbrechend: erstmals seit der Ausweitung von Bürgerrechten im neunzehnten Jahrhundert wird der Bürgerbegriff wieder exklusiv an Eigentum gebunden. (…) Nicht als Masterplan, aber als beunruhigendes Dokument der politischen Kultur der neuen Hauptstadt sollte man der Planwerk ernst nehmen“; so Sewing 1997. (7) Da wird es mit dem Gemeinwohl wieder etwas schwieriger.

Gemeinwohl kann nicht gemessen und objektiv überprüft werden, es wird auch nicht irgendwann hergestellt, um dann zu bleiben. Es ist eher ein Horizont, an dem sich das Konkrete messen lässt, ohne dass er erreicht werden muss.

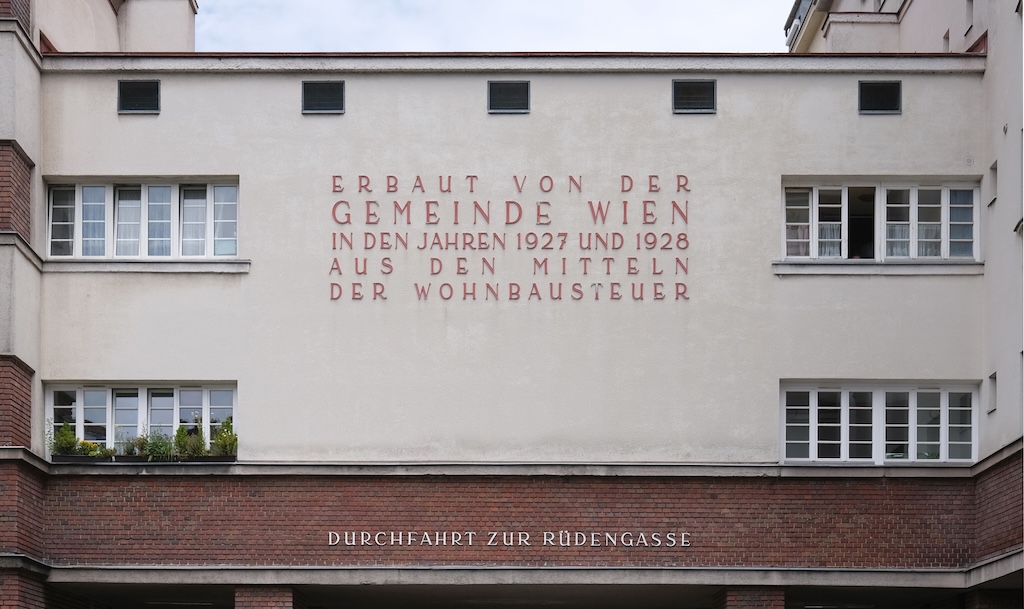

Wohnungsbaupolitik, seit einem Jahrhundert mit dem Gemeinwohl im Blick. In Wien. Und sonst? (Bild: Christian Holl)

Fragen und Antworten

Die Gemeinwohlorientierung, so lässt daraus schließen, ist schnell behauptet und schwer eindeutig zu bestimmen. Ob sie deswegen als Richtschnur für konkretes Handeln in Architektur und Städtebau dienen kann, muss zumindest zweifelhaft bleiben. Aber vielleicht ist ja gerade das ein falscher Anspruch. Gemeinwohl kann nicht gemessen und objektiv überprüft werden, es wird auch nicht irgendwann hergestellt, um dann zu bleiben. Es ist eher ein Horizont, an dem sich das Konkrete messen lässt, ohne dass er erreicht werden muss. Es ist ein Rahmen, innerhalb dessen sich überprüfen lässt, wie wir es mit dem Zusammenleben halten wollen. Der Begriff muss offen bleiben, damit der Diskurs lebendig bleibt und neue Entwicklungen aufgreifen kann. Das Gemeinwohl fordert eher zu Fragen auf, als dass es eine Antwort gibt. Wem geben wir welche Chancen? Wie verstehen wir Lebensqualität der Menschen, die erst noch geboren werden? Was ist uns ein fairer Wohnungsmarkt wert? Wie verhindern wir, dass der Klimawandel zur Bedrohung wird? Im Einzelfall muss es daher immer um das gehen, was sich konkret in seinen Wirkungen beschreiben ließe und so Eingang in Argumentationen, in Werkzeuge und Verfahren finden kann. Werkzeuge und Verfahren, die die Interessen derer wahren, die nicht die Mittel haben, sie zur Geltung kommen zu lassen.

Das Übersetzen in die greifbare Alltagssituation kann dabei helfen, auch sonst die konkrete Situation in den Blick zu nehmen, Defizite zu kritisieren und vielleicht auch zu verstehen, warum Entscheidungen nicht so fallen, wie wir es gerne hätten. Man muss damit ja nicht andere Meinungen teilen, findet dann aber vielleicht eher einen Weg aus der Konfrontation – schon das könnte im Sinne des Gemeinwohls sein. Dass ein Projekt dem Gemeinwohl dient, lässt sich letztlich vor allem dann zeigen, wenn es in der Welt ist, wenn es fertiggestellt, übergeben, in Gebrauch genommen ist – und dann lässt sich das Gemeinwohl auch leichter an Konkretem veranschaulichen und auf Anderes übertragen.

Nachtrag, 8.10.: Seit einigen Jahren können sich auch Architektur- und Planungsbüros gemeinwohlbilanzieren lassen. Damit bringen sie nicht nur zum Ausdruck, dass sie Verantwortung für ein Wirtschaften übernehmen, das sich Werten wie Menschenwürde, ökologische Verantwortung, Solidarität, soziale Gerechtigkeit, demokratische Mitbestimmung und Transparenz verpflichtet.

Auf dem Weg zur Bilanzierung werden Routinen überprüft und in einem Prozess werden Wege für das jeweilige Unternehmen erarbeitet, sich selbst in Hinblick auf Werte des Gemeinwohls zu verbessern. Das Zertifikat der Gemeinwohl-Bilanzierung ist ein Angebot, mit dem eigenen Handeln und Wirtschaften Möglichkeiten zu prüfen, das eigene Tun zu hinterfragen und zu verändern.

Weitere Information >>>