Kooperative Stadtentwicklung von unten bedient sich digitaler Instrumente selbstverständlich. Platzprojekt Hannover (Bild: Wikimedia Commons, Nifoto, CC BY-SA 4.0)

Die Digitalisierung der Stadt wird meist recht einseitig diskutiert. In der Regel geht es darum, technische Abläufe und Service-Leistungen zu verbessern, meist unter der Voraussetzung, dass sie von privaten Anbietern stammen, die aber eigene wirtschaftliche Interessen haben. Das war nicht immer so. Und es muss auch nicht so bleiben.

„Städtebau.Positionen“ (8) | Die Serie versteht sich als öffnender Beitrag zum Diskurs über Stadt, als Panorama der städtischen Vielfalt und Themen, mit denen umzugehen wir herausgefordert sind.

Westberlin im Herbst 1981. Zwischen der Internationalen Funkausstellung und dem TUWAT-Kongress der Berliner Hausbesetzerbewegung debattierte eine Gruppe computer- und medienaffiner Menschen über die aufkommende Technologie des „personal computers“ – und ihre sozialen und gesellschaftlichen Effekte für die Zukunft. Die Erwartungen waren hoch. Das Ereignis markierte die Geburtsstunde des „Chaos Computer Clubs“. 40 Jahre liegt dieses Treffen zurück – doch schon damals sinnierte man über „alternative“ Nutzung von Daten: Die Idee kam auf, Daten, die das Bundeskriminalamt im Zuge der RAF-Rasterfahndung über barzahlende Stromkunden sammelte, zum Auffinden leerstehender Wohnungen „umzunutzen“, die man besetzen könnte. (1)

Einseitige Entwicklung

Die massenhafte Verbreitung des PCs und der Zugang zum world wide web löste in den 1980er Jahren bei Programmierenden eine Aufbruchsstimmung aus. Die Open Source-Bewegung setzte sich für frei zugängliche Software ein. Sie stand für eine progressive, kollaborative und hierarchiefreie Arbeitsweise und wollte digitale Mehrwerte für alle schaffen. Der amerikanische Soziologe Howard Rheingold maß der digitalen Graswurzel-Bewegung größte Bedeutung bei. Er spekulierte, „ihre Auswirkungen auf die reale Welt“ würden „zur größten digitalen Überraschung des kommenden Jahrzehnts führen“ (2). Aber zunächst kam es anders. Nach der Jahrtausendwende reüssierte vor allem die digitale Entwicklung profitorientierter digitaler Geschäftsmodelle in privater Hand. Auch internationale Smart City-Projekte trieben lange fast ausschließlich private Unternehmen voran. Im Kern ging es um private Dienstleistungen, Überwachung von Räumen und die Gewinnung von Daten. Entsprechend prägte bald eine deutliche Abwehrhaltung die Fachdebatten darüber, wie sinnvoll Digitalisierung in Städten sei. Die Frage, ob und wie Daten, Software und digitale Technologien auch zu einer gemeinwohlorientierten und ko-produktiven Stadtentwicklung beitragen könnten, stellte sich den Planenden lange Zeit gar nicht.

Fotomontage in der Ausstellung über die Smart City Songdo. Das Bild zeigt eine Gruppe von Investoren und Politikern, die vom Boot aus die Smart City-Planstadt bestaunen (Bild ©Melanie Humann)

Parallel dazu vollzog sich im Städtebau ein Paradigmenwechsel von exklusiven zu offenen Planungsprozessen. Entsprechend legte die Leipzig Charta in ihrer Neufassung von 2020 den Schwerpunkt auf eine Kultur der Partizipation und Ko-produktion sowie eine Orientierung am Gemeinwohl. (3) Diese Ziele korrelieren seit einiger Zeit mit einer zunehmend digital-affinen Zivilgesellschaft. Deren Netzwerke setzen offene Daten, digitale Technologie und Open Source Software ein, um städtische Lebensräume nachhaltig zu entwickeln. Aus dieser noch jungen, aber vielversprechenden Kombination entstanden in den letzten Jahren prototypische digitale Tools und Plattformen, die einen Ausblick darauf geben, welche Möglichkeiten sich für eine gemeinsamen Arbeit an der Stadt bieten.

Aus einer Vielzahl von Planungsaspekten und Beteiligungsformaten, die sich digital unterstützen lassen, will ich zwei Aspekte des „kooperativen Städtebaus“ vorstellen, die wesentlich durch digitale Technologien und offene Daten profitieren können. Sprechen wir vom „kooperativen Städtebau“, ist ein Konzept gemeint, das im Kern auf Aushandlungsprozessen beruht. Die Perspektiven, Interessen und Möglichkeiten vieler Menschen werden aufgenommen und müssen nachvollziehbar in eine räumliche Planung einfließen. Von zentraler Bedeutung ist dabei, dass Qualitäten und Problemlagen in Gebieten aus der Perspektive verschiedener Akteuregezeigt werden. Hier bieten vor allem Ansätze des Mappings und Crowdsourcings von Daten Potenzial. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Wissen und Daten sei dabei – ohne dies hier zu vertiefen – ebenso vorausgesetzt wie die Inklusion von Menschen ohne digitale Kenntnisse, etwa durch den parallelen Einsatz analoger Instrumente. Ein weiteres zentrales Feld in jeglichem städtebaulichen Aushandlungsprozess ist die Visualisierung von städtebaulichen Entwürfen, Ideen und Parametern. Sie ist unverzichtbar, um eine für alle verständliche Diskussionsgrundlage zu gewinnen. Hierzu lohnt ein Blick auf digitale Programme, die auf Algorithmen und Künstlicher Intelligenz (KI) basieren.

Kooperativer Städtebau bei der Neugestaltung des Steintorplatzes in Hannover (Bild ©Urban Catalyst GmbH)

Crowd Data: Das Wissen der Vielen

Lange etabliert in der Stadtplanung ist etwa die Verwendung von GIS- oder demografischen Daten. Wie aber lassen sich speziell kooperative Planungsprozesse durch Daten unterstützen? Das eingangs genannte Beispiel aus der Hausbesetzerbewegung verdeutlicht zwei Eigenschaften von Daten: Daten werden zu Informationen, wenn sie aus einer bestimmten Perspektive interpretiert werden. Und mittels Daten oder Datenverknüpfungen lassen sich unsichtbare räumliche Situationen und Prozesse darstellen. (4) Diese Eigenschaften nutzen (Counter-)Mapping- und Visualisierungsplattformen mittlerweile weltweit, um drängende urbane Probleme sichtbar und adressierbar zu machen. Es gibt datenbasierte Karten, die über Missstände, wie beispielsweise mangelnde Wohnraumversorgung oder ungerechte Flächenverteilung aufklären (>>>), wichtige Informationen über einen Lebensraum liefern (>>>) oder den Austausch und das Handeln angesichts eines stadtpolitischen Themas ermöglichen (>>> oder >>>) (5)

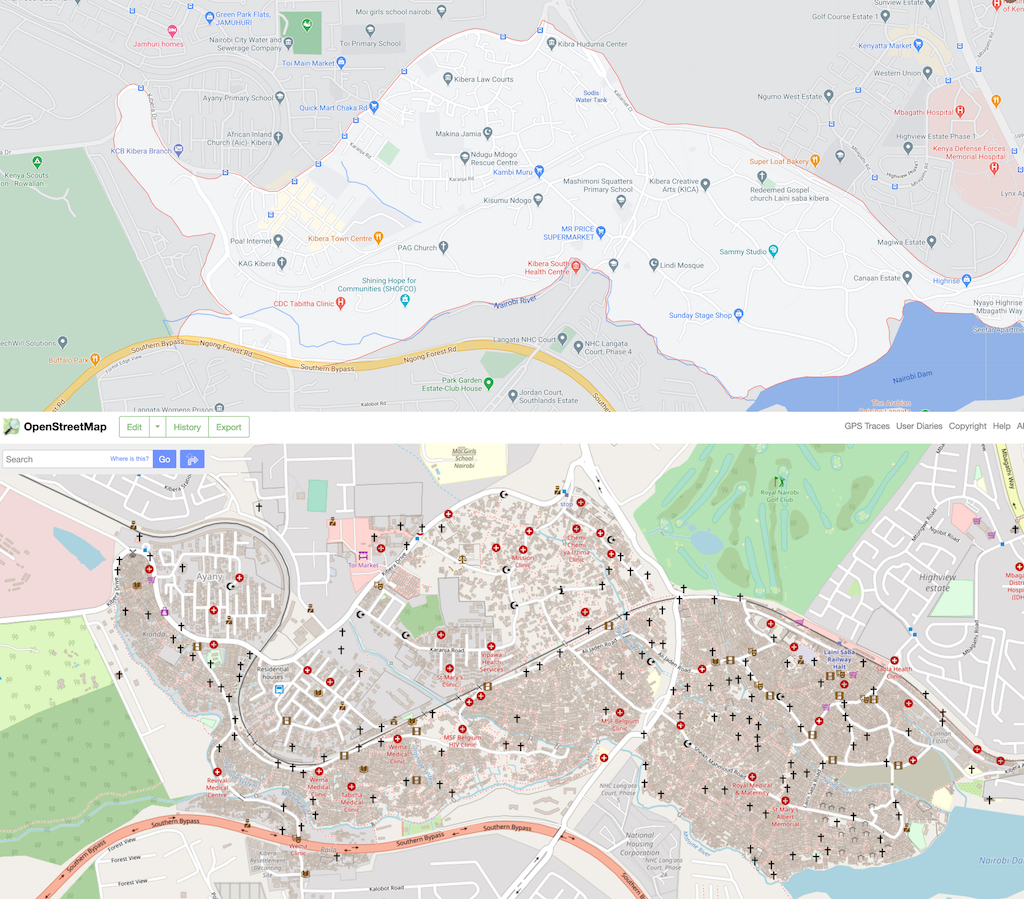

Vergleich zweier Kartendarstellungen einer selbstorganisierten Siedlung in Nairobi, oben: google Maps unten Open Street Map mit Crowd Data zu öffentlichen, sozialen, sanitären und medizinischen Einrichtungen, Nahversorgung, Fußwegen und Gebäuden. (Oben: © 2020 Google)

Während in klassischen Entwurfsprozessen vorrangig die subjektive Interpretation eines Ortes durch die Planenden zu ersten Entwurfsentscheidungen führt, bilden in kooperativen Prozessen die Ortskenntnisse und Perspektiven von Vielen die Ausgangslage planerischer Überlegungen. Ein fruchtbarer Ansatz, diese zu gewinnen, ist das Crowdsourcing von Daten. Beim Crowdsourcing sammelt eine Gruppe von Menschen selbstbestimmt relevante Daten für ein eigenes Anliegen, sodass im kooperativen Planungsprozess eine gemeinsame Wissens- und Argumentationsgrundlage entsteht. Das Crowdsourcing zum Entwurfsgebiet gibt einen tieferen Einblick in dessen gelebte Realität und erzählt seine Geschichte aus erster Hand. Analoge Planungswerkzeuge wie Akteurs-Spaziergänge oder Vor-Ort-Installationen unterstützen diese Erzählung von unten. Auf digitalen Karten markieren Ortskundige ihre Lieblingsplätze, für sie wertvolle Gebäude und Nutzungen, nachbarschaftliche Akteure oder problembehaftete Orte und machen so ihre Wahrnehmungen zugänglich.

Von Interesse ist auch, wie Menschen Orte in ihrem Alltag tatsächlich nutzen. Die erste App, mit der Verhaltensmuster in öffentlichen Räumen anonymisiert aufgenommen, kartiert und ausgetauscht werden können, wurde 2019 durch das Gehl-Institut entwickelt (Common Space App, Betaversion für USA /Kanada). In einer Kooperation mit den Städten Kopenhagen, San Francisco und Seattle erstellte das Institut hierfür das Public Life Data Protocol (6), einen offenen Datenstandard zur anonymisierten Erfassung von Verhaltensmustern im öffentlichen Raum. Langfristiges Ziel ist eine offen zugängliche Datenbank, mit der Daten über die Nutzung öffentlicher Räume in standardisierter Form für weitere Planungsprozesse bereitgestellt werden.

Städtebau trifft Künstliche Intelligenz

In jedem Prozess kooperativen Städtebaus kommt der Moment, in dem sich die Wünsche und Interessen beteiligter Akteure in Vorstellungen konkreter Verteilung von Flächen und Volumen übersetzen. Klassische städtebauliche Fragestellungen nach Bebauungsdichte, Abmessungen von Gebäuden, der Zuordnung privater und öffentlicher Räume oder der Nutzungsmischung sind gemeinsam auszuloten. Diese visuelle räumliche Manifestation ist zwangsläufig konfliktbehaftet. Zum einen ist die Phase stark durch Partikularinteressen geprägt. Zum anderen werden Asymmetrien in Fachwissen und Artikulationsmöglichkeit der Beteiligten deutlich.

Mit diesen Herausforderungen verändert sich unsere Rolle als Planerinnen und Planern. (7) Wir beanspruchen keine exklusive Autorenschaft mehr, sondern bringen unsere städtebaulichen Entwurfsansätze mit den im Prozess artikulierten Wünschen und Interessen in räumlichen Einklang. Damit die anschließende Diskussion auf Augenhöhe gelingt, sollten alle Beteiligten die Grundzüge des städtebaulichen Entwurfs verstehen. Aufgrund der hohen Komplexität und der vielen Abhängigkeiten im Städtebau sind hier jedoch schnell Grenzen erreicht. Herkömmliche Werkzeuge – wie Pläne und Modelle – erscheinen zu statisch und unflexibel.

Potenziale liegen hier in der Entwicklung städtebaulicher Programme, die auf Algorithmen und künstlicher Intelligenz (KI) basieren, – nennen wir sie Städtebau-Generatoren. Städtebauliche Entwürfe zeichnen sich durch strukturelle Elemente wie Gebäudetypen, Parzellengrößen, Erschließungsraster oder Nutzungsverteilungen aus. Das macht sie für Algorithmen geradezu prädestiniert. Doch wie verhält es sich umgekehrt? Sind algorithmisch berechnete Visualisierungen von Entwürfen für den kooperativen Städtebau interessant? Die Antwort ist: ja, unter bestimmten Voraussetzungen. Denn Städtebau-Generatoren können nach Eingabe bestimmter Parameter und Prioritäten – wie beispielsweise der gewünschten Baustrukturen (etwa Einzelhäuser oder Blockrandbebauung), dem Anteil an öffentlichen Räumen oder der Nähe von Wohnungen zu Grünräumen – in kürzester Zeit zig städtebauliche Anordnungen berechnen und darstellen.

Die vergleichbaren Varianten könnten so eine für alle verständliche Gesprächsgrundlage bilden, die wiederum jederzeit leicht anzupassen ist. Bei Veranstaltungen zur Beteiligung verschiedener Menschen an Planungen ließen sich spontan geäußerte Wünsche – wie etwa ein anderer Grünflächenanteil oder eine veränderte Bebauungsdichte – in Echtzeit darstellen. Kriterien für weitere Entwurfsschritte ließen sich im Dialog ableiten. Mit diesen Ergebnissen können die am Prozess beteiligten Planerinnen und Planern den städtebaulichen Entwurf anschließend weiterentwickeln.

Wie bei allen datenbasierten Systemen stellt sich allerdings auch hier die Frage, wer solche Programme auf welche Weise mit welchen Daten zu welchen Zwecken „anfüttert“ und „trainiert“. Momentan treiben vor allem private Firmen die Entwicklung von Städtebaugeneratoren im Sinne ihrer Investitionsprojekte voran. Das hat unter anderem zur Folge, dass deren Eingabeparameter auf Kriterien der Profitmaximierung fokussieren. So lassen sich etwa für kleinst anzunehmende Flächen größt mögliche Baumassen berechnen (wie das im Oktober 2020 gelaunchte Tool Delve von Googles Mutterkonzern Alphabet). Open-Source-Städtebaugeratoren – andererseits – überzeugen in der Praxis bislang noch nicht. Hier besteht Handlungsbedarf. Führt man den zugrunde liegenden algorithmischen Ansatz unter den Zielvorstellungen einer kooperativen Planung und gemeinwohlorientierten Softwareentwicklung weiter in die Zukunft, könnte ein wertvolles Werkzeug entstehen.

Hybride Kultur analoger und digitaler Tools in kooperativen Planungsprozessen (Bild ©FormFollowsYou Berlin)

Ob sich die Erwartungen hinsichtlich der Potenziale der Digitalisierung für einen nachhaltigen partizipativen Städtebau erfüllen werden, darüber ist das letzte Kapitel noch nicht geschrieben. Es gibt Entwicklungen, die hoffen lassen. Zu ihnen zählt, dass eine zunehmend digital-affine Zivilgesellschaft einfordert, urbane Lebensräume mitzugestalten und dabei immer selbstverständlicher digitale Mittel einsetzt. Damit einher geht eine hybride Kultur analoger und digitaler Tools in kooperativen Planungsprozessen. Zur Pflege dieser Kultur sollten wir als Planende Kooperationen und Allianzen mit den digitalen Grassroots und Informatiker*innen eingehen und voneinander lernen. Dies sollte idealerweise bereits in der Lehre geschehen.

Bei all dem müssen sich Planende, politisch Entscheidende und Mitglieder des Wissenschaftsbetriebs vor Augen halten, dass Forschung und Entwicklung gemeinwohlorientierter digitaler Technologien immer auf öffentliche Förderung angewiesen sein wird. Dass digitale Technologien im Dienste von Megafirmen heute daher heute ungleich weiter und ausgereifter sind, liegt auf der Hand. Umso wichtiger wird in Zukunft unser Engagement für Förderungen und Forschungsprogramme sein, um unabhängig von den großen Konzernen digitale Innovationen für die gemeinschaftliche Entwicklung der Stadt im Sinne des Pioniergeistes der Open Source-Bewegung voranzubringen.

(1) Vgl. Wau Holland: Vortrag Geschichte des CCC und des Hackertums in Deutschland, Berlin 27. Dezember 1998. Tonaufzeichnung verfügbar >>>

(2) Howard Rheingold: Virtuelle Gemeinschaften: Soziale Beziehungen im Zeitalter des Computers; dt. Übers. von Dagmar Schulz & Dieter Strehle, Bonn/Paris 1994

(3) Die neue Leipzig-Charta (2020) online >>>

(4) Vgl. Melanie Humann: Lässt sich Gentrifizierung messen? In: StadtBauwelt, Heft 216/ 2018, Berlin, 2018

(5) Siehe dazu Manissa M. Maharawal & Erin McElroy: The Anti-Eviction Mapping Project: ect: Counter Mapping and Oral History toward Bay Area Housing Justice, Annals of the American Association of Geographers, 2017

(6) Siehe dazu Gehl Insitut: The open public life data protocol, Version: Beta, September 27, 2017 >>>

(7) Vgl. Lucius Burckhardt: Wer plant die Planung? in: Jesko Fezer, Martin Schmitz (Hg.): Wer plant die Planung? Architektur, Politik und Mensch, Berlin, 2004