Sich von Kollegen verabschieden zu müssen – in unserem Fall also von Architekturkritikern – bedarf der begleitenden Überlegung, wie sich der Beruf in den letzten Jahrzehnten verändert und wer welchen Anteil daran hat. Nikolaus Kuhnert prägte das Metier mit wenigen anderen. Er war keiner, der „irgendwas mit Medien“ machen wollte. Eine Erinnerung.

Es klingt etwas anbiedernd, aber es entspricht der Wahrnehmung: Wir werden immer weniger. Das führt dazu, dass man sich als alternder Schreiber seit einiger Zeit mit einer neuen Textsorte vertraut machen muss: den Nachrufen. Mit „Wir“ ist die unscharfe berufliche Umgebung gemeint. Zur meiner gehören Architektinnen, Fachjournalisten, Autorinnen. Mit einigen pflegte man herzliche Freundschaften, mit anderen war man wenigstens beim saloppen Du angekommen, einige traf man regelmäßig, schon weil sie maßgebende Positionen innehatten. Man tauschte sich aus, kommentierte, kritisierte oder maß sich bei Podiumsdiskussionen. Stritt sich auch und war jahrelang verkracht. Es sind nicht mehr so viele übrig geblieben. Einer davon war Nikolaus Kuhnert.

Er ist am 22. August „friedlich gestorben“, wie bereits wenige Stunden später die Website „seiner“ ARCH+ mitteilte. Nikolaus kannte ich seit dem Studium in Aachen. Er war Assistent bei der Planungstheorie, ein Teil der sogenannten Coop-Lehrstühle, die von den Professoren Fehl, Curdes, Zlonitzky und Böhm geleitet wurden und als linker Trabant im akademischen Weltraum an der RWTH galten. Außerdem gehörte Nikolaus zum unabhängigen Assistentenpool, der sich um eine Neuordnung der Lehre sorgte. Es war klar, wer sich als fortschrittlicher Student betrachtete, sympathisierte mit den Assistenten, aber ich wollte mich damals weniger mit den blauen MEW-Bänden beschäftigen, sondern lernen, wie man passable Häuser baut. Es war nach ‘68 nicht einfach, beim Studium die Qualität der Architektur zu entdecken, ohne gleich als rechter Arsch zu gelten. Nikolaus, der Autorität, solides Wissen und politischen Durchblick zeigte, bei seinem Vater und Scharoun gar die Baupraxis kennengelernt hatte, konnte mit uns Hippies wenig anfangen.

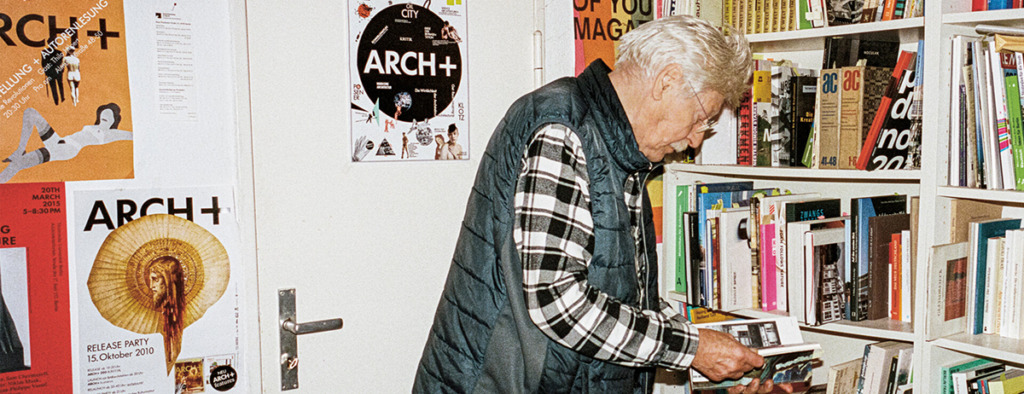

Nikolaus Kuhnert in seinem Element: Nr. 237 von Arch+ erschien als Selbstbiografie. (Bild: archplus.net, Christian Werner, 2019)

Einige Jahre später traf ich ihn wieder. In der Bauwelt-Redaktion, wo ich mir mit dem 2014 verstorbenen Kollegen Felix Zwoch ein Büro teilte. Nikolaus war inzwischen in Berlin angekommen. Er besuchte uns gelegentlich, und die beiden Herren rauchten um die Wette, während sie über die IBA debattierten oder über Kollegen stänkerten. Nikolaus war jetzt Chefredakteur und Herausgeber der ARCH+, die sich – 1967 an der Uni in Stuttgart entwickelt – mit Redaktionen in Aachen und Berlin zum Architekturmagazin gemausert hatte. Ursprünglich kam das Blatt wie eine Schülerzeitschrift daher, jetzt mit Nikolaus war es nicht mehr zu übersehen. Otl Aicher hatte sich der Gestaltung angenommen. Man konnte neidisch werden, wenn man die Anzeigen renommierter Baustoff- und Designfirmen entdeckte. Ursprünglich gehörten zur Zielgruppe neben den professionellen Planern „Sozialarbeiter und kommunalpolitische Gruppen“, schließlich wandelte sich der Untertitel in „Zeitschrift für Architektur und Städtebau“, später in „Zeitschrift für Architektur und Urbanismus“. Die Erscheinungsweise ist mir eher als unregelmäßig in Erinnerung. ARCH+ kam, wenn es etwas zu einem Thema zu sagen gab. Viele Hefte galten sofort als politisches Dossier der laufenden Ereignisse. Sie diskutierten das Planen, Bauen und Wohnen in einem größeren Kontext. Wir Redakteure bei der „Konkurrenz“ verfolgten diese journalistische Ambition mit einer Mischung aus Kollegenneid und der Genugtuung, dass wir uns selbst nicht mehr um diese Inhalte zu kümmern brauchten, weil das der Verlagsleitung und der Anzeigenakquise nicht gefallen hätte.

Man verwahrt bis heute einzelne Hefte wie Wertstücke: die Posener-Vorlesungen, das Heft zur Nachrüstungsdebatte (da sollte heute eine vergleichbare Ausgabe anschließen!), der Berliner Architekturstreit, Das amerikanische Zeitalter, die „Klotz-Tapes“, das Jubiläumsheft 30 Jahre, „Rechte Räume“.

2021 erhielt Nikolaus Kuhnert des Kritikerpreis des BDA, hier mit Susanne Wartzeck, seinerzeit BDA-Präsidentin. (Bild: Wilfried Dechau)

Nikolaus Kuhnert schrieb keine literarischen Essays, keine originellen Gebäudekritiken, ich glaube, auch Ironie gehörte nicht zu seinen journalistischen Talenten. Wissenschaft lag ihm näher. Er steuerte den Inhalt und ließ die maßgeblichen Protagonisten zu Wort kommen: Klotz, Ungers, Koolhaas, Rossi, Sloterdijk.

1996 erhielt er den Schelling-Architekturpreis, 2021 den BDA-Preis für Architekturkritik – im gleichen Jahr, in dem dieses Magazin „Marlowes“ mit einem Sonderpreis ausgezeichnet wurde.

Nikolaus Kuhnert hat uns ein passables Werk hinterlassen. Wer sich damit auseinandersetzen möchte, dem sei die Ausgabe ARCH+ 237 empfohlen, die „architektonische Selbstbiografie“ des Autors, erstmals eine persönliche Reminiszenz, die er sich 2019 zum 80. Geburtstag geleistet hat. Gut zu lesen. Ein ganzes Leben. Mit uneitlen Fotos des Autors. Schade, dass ich Nikolaus nicht näher erlebt habe. Das Nachwort von Anh-Linh Ngo endet knapp mit der Lektion 5: „Nichts ist erledigt, nichts ist vorbei.“

Nichts war umsonst, möchte man hinzufügen.