Der mineralische Baustoffbedarf bleibt auch in Baden-Württemberg gigantisch. Die räumlichen Vorrausetzung so zu entwickeln, dass sich die lineare Bauwirtschaft in eine Kreislaufwirtschaft wandeln kann, ist Aufgabe der Landesplanung. (Bild: Herbert Heim, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

In Baden-Württemberg ist ein neuer Landesentwicklungsplan in Arbeit. In Zeiten des Klimawandels ist er ein bedrückendes Zeugnis dafür, wie das politische Desinteresse an großräumiger Planung sie wirkungslos macht. Mehr noch: Eine Planung, wie sie der Landesentwicklungsplan repräsentiert, vermeidet Konflikte nur um den Preis, sie in die Zukunft zu verschieben. Dort werden diese Konflikte aber nur umso heftiger sein.

„Wer der Spekulation Grenzen ziehen will, begeht Verrat an der Zukunft.“

Alfred N. Whitehead: Die Funktion der Vernunft. Stuttgart, 1974

Der Landesentwicklungsplan von Baden-Württemberg wird neu geschrieben und befindet sich in der Phase der Neuaufstellung. Bei dieser Neufassung wird stärker als zuletzt in eine unsichere klimatische, aber auch politische Kulisse hinein geplant. Die planetare Endlichkeit wird spürbar, das propere Bundesland droht wie die übrige Welt das Holozän zu verlassen. Gleichzeitig, so scheint es, verabschiedet es sich „(un)heimlich“ von der seit den 1980er Jahren landesprägenden „Utopie der sozialökologischen Transformation der Gesellschaft“. (1) Wir leben in einer ökologischen und politischen Zeitenwende. Aber diese Wende ist nicht das, „was (…) in Bewegungskreisen heute als sozialökologische Transformation firmiert“. (2) Wohin wenden wir uns dann, und welche Folgen hat diese Neuorientierung für die Wirksamkeit der großräumigen Planung?

Eingschränkte Wirksamkeit

Bereits der Landesentwicklungsplan aus dem Jahr 2002 war wenig effizient. Der Plan sollte eine Kehrtwende in der Siedlungsentwicklung einleiten. Dieser ökologische Zweck war Leitthema, die Wirkung des Plans ist aber weitgehend verpufft; die Flächenneuversiegelung zu senken, bleibt auch ein knappes Vierteljahrhundert später eine unbewältigte Aufgabe. Ist die Ineffizienz räumlicher Planung nur eine Folge politischen Unwillens, fehlender Belohnungssysteme, oder erklärt sie sich auch durch das Wesen des raumplanerischen Instrumentariums?

Mit dem neuen Landesentwicklungsplan (LEP) soll Grundsätzliches anders gemacht werden. Aber haben die Landesplaner:innen aus den Fehlern seines Vorgängers gelernt? Er soll nicht mehr schwerfällige Landesplanung repräsentieren, sondern eher ein „atmendes“ Regelungssystem. Mit ihm soll auf unvorhersehbare Entwicklungen rascher reagiert werden können, er soll „flexible und anpassungsfähige Strukturen“ (3) anbieten. Dieses Angebot überrascht nicht. Das bisherige Planungsinstrumentarium kommt schließlich noch aus der neoliberalen Vorwendezeit.

In gewissen Punkten ist der neue LEP aber nicht über den alten hinausgekommen. Auch das Verfahren für den neuen Landesentwicklungsplan gibt sich alternativlos, es ist kein Plan B vorgesehen, es ist keine methodische Pluralität zu erkennen. Es gab auch keinen öffentlichen Ideenwettbewerb, um mit den besten, vielleicht internationalen Ideen „the länd“ zu zähmen oder zumindest die nötige Debatte über eine neues institutionelles Planungsdesign einzuleiten.

Die methodische Armut hat bisher niemanden gestört. Wer auf Wachstum als Allheilmittel für alle Probleme setzt, der braucht die altbekannte Natur und die sich darin komfortabel eingerichteten, halbwegs stabilen Zukunftsszenarien als eine zum Besseren hin transformierbare Kulisse. Dass die neuen Klimaleitplanken des Landes „keine guten Aussichten für das zukünftige Klima Baden-Württembergs“ ergeben, „wenn die Treibhausgasemissionen wie bisher weiter steigen“, bleibt unbeachtet. (4)

Das monomethodische Landesplanungsgestell präsentiert sich für eine Welt in den Fugen. Es wirkt gut abgeschirmt gegen planerische Kritik und politische Einflussnahme. Was die Landesplaner:innen nicht berücksichtigen, sind die Folgen planetarer Begrenztheit darauf, wie in Zukunft planerische Konflikte bewältigt werden. Ohne Wohlstandsmehrung als Streitschlichterin und als Stütze einer institutionell-objektiven Autorität aber wandelt sich die Rolle der Politik in der Planung.

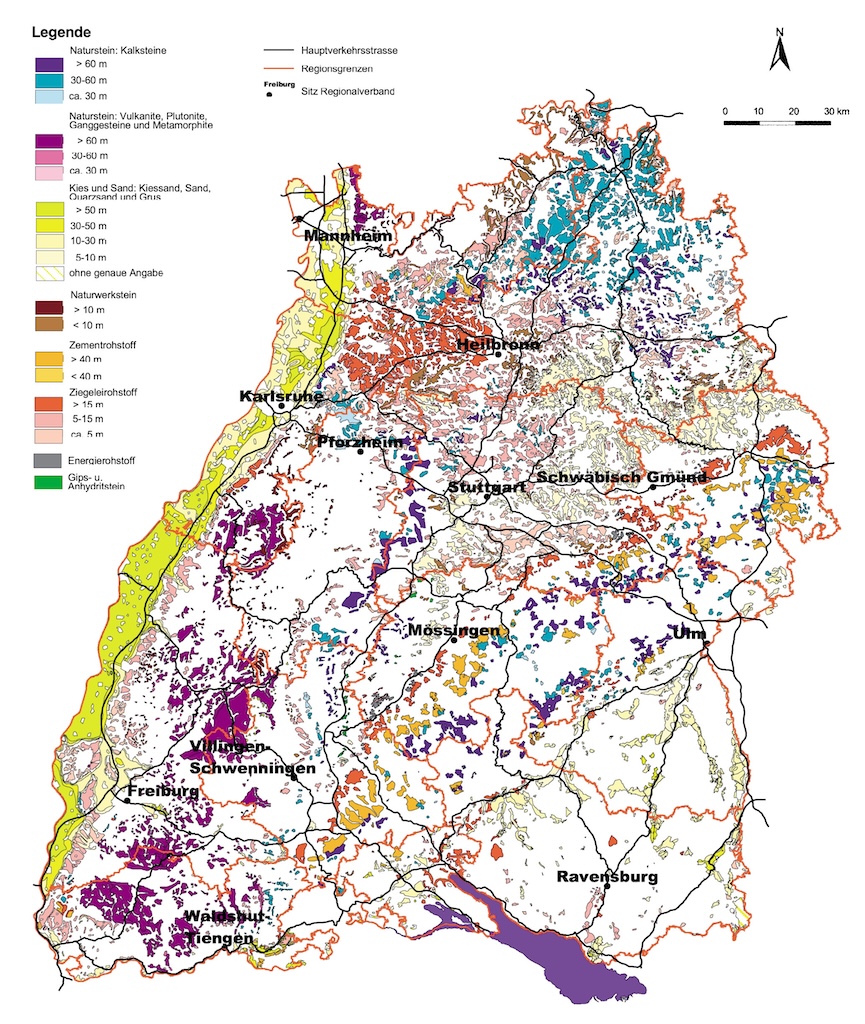

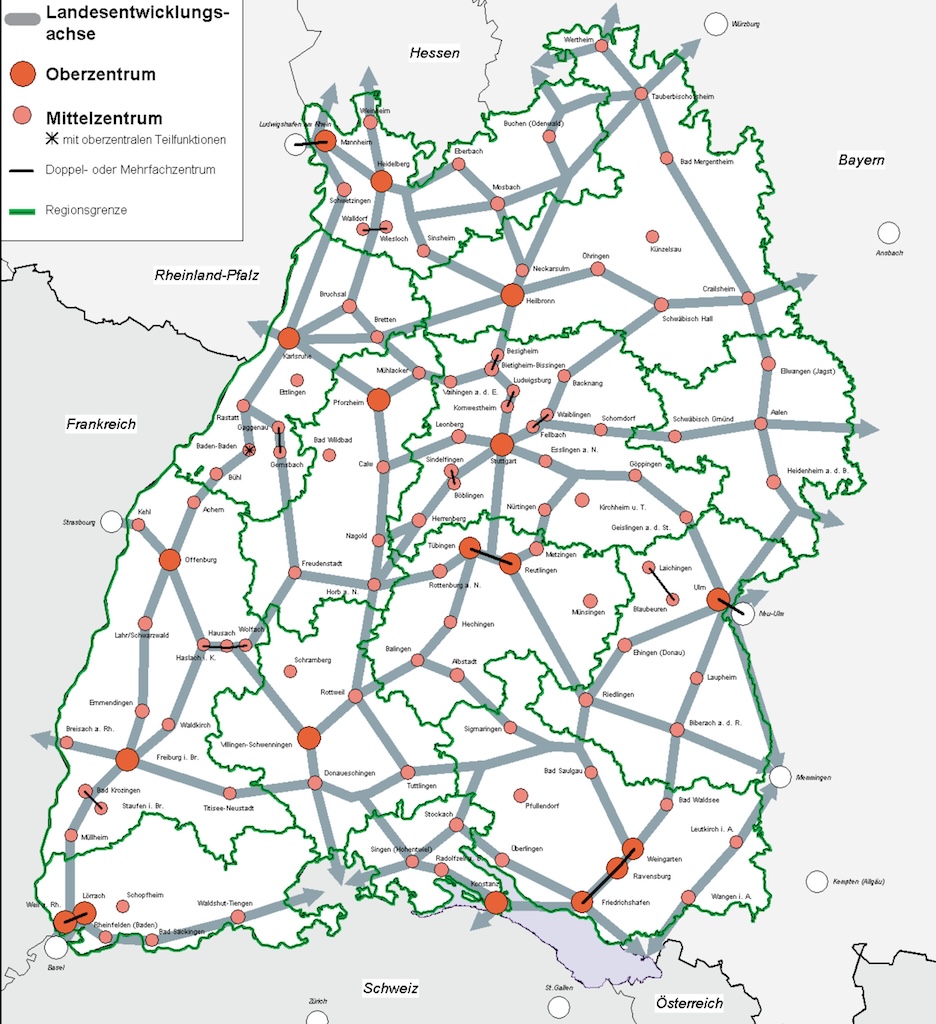

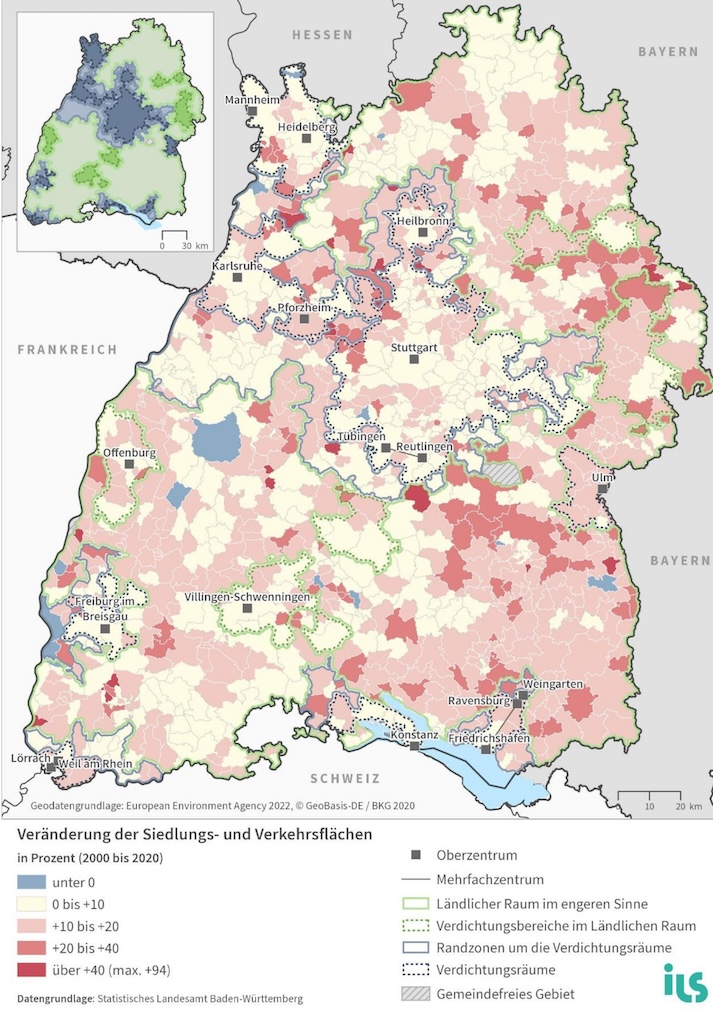

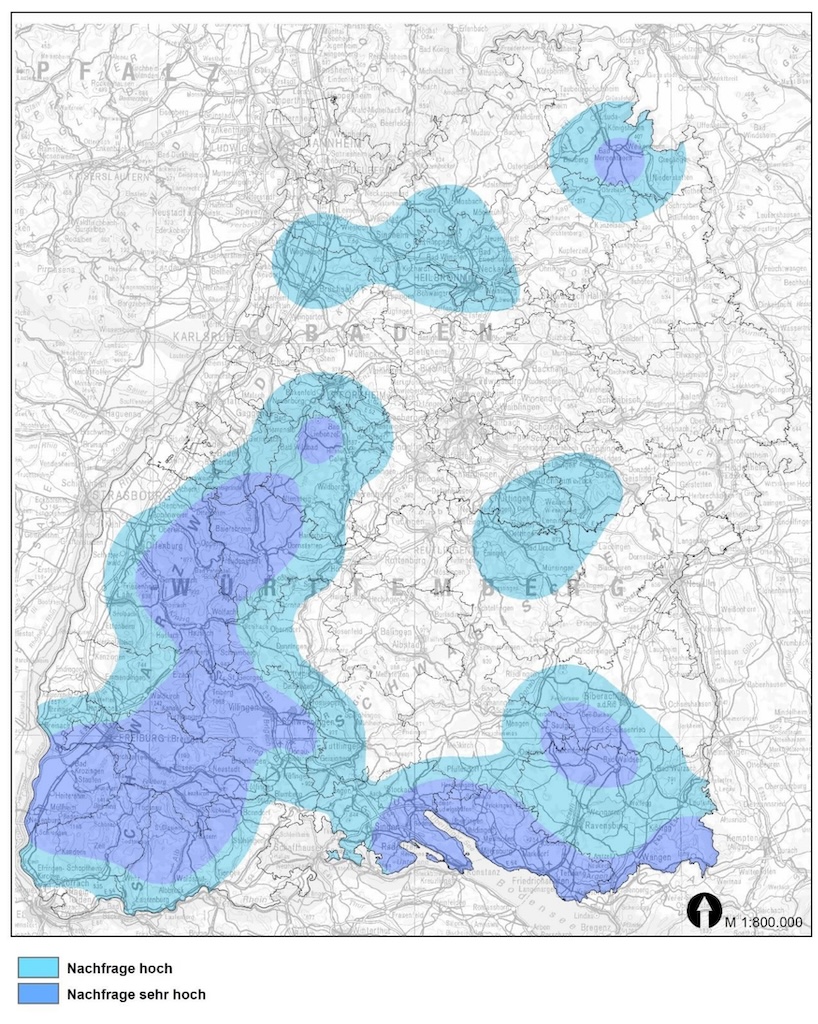

Auszüge aus dem Landesentwicklungsplan von 2002 und aus den Eckpunkten für den neuen Landesentwicklungsplanvon links nach rechts:

Vorkommen oberflächennaher mineralischer Rohstoffe, 2002. In einem Szenario geschlossener mineralischer Stoffkreisläufe müssten räumliche Strukturen geschaffen werden, die ohne die Entnahme von Primärrohstoffen auskommen.

Landesentwicklungsachsen. 2002. Das Prinzip der zentralen Orte bleibt das raumstrukturierende Grundgerüst des Landes. Wie könnte es zu einer Kongruenz zwischen der Welt, in der man lebt und der Welt, von der man lebt, führen?

Veränderung der Siedlungs- und Verkehrsflächen, 2000–2020. Die Reduktion des Flächenverbrauchs in Baden-Württemberg bleibt ein wesentliches Ziel der Landesentwicklung.

Räume mit besonderer Bedeutung für den Tourismus, 2023. Was passiert, wenn wir nicht mehr fliegen? Die Folgen eins anderen, lokalen Tourismus und die Folgen für die Siedlungsentwicklung bleiben unberücksichtigt.

(Alle Abbildungen: Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg)

Alles eine Frage des Maßstabs?

Für Planung im Maßstab der Region und darüber hinaus ist es üblich, den Eindruck von Zwangsläufigkeit und unstrittiger Objektivität zu vermitteln. Jeder Anschein einer subjektiven Entscheidung, jede Spur einer entwerfenden Geste ist getilgt. Renée Tribble, Professorin für Städtebau bemängelt, dass „der Planung oft das Bewusstsein für die eigenen Position fehlt“. (5)

Frontseite des Eckpunktepapiers der Teilnehmenden der Bürgerdialoge zur Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans. Der Prozess der Fortschreibung wurde durch ausgewählte Bürger begleitet. (Bild: Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg)

Anders ist dies erst im Maßstab der Stadt. Vor allem in den kleineren Kommunen mischt sich die architektonische und städtebauliche Pragmatik fröhlich mit der lehrbuchhaften Planungsmethodik. Stadtpolitik lässt sich nur selten von methodischen Monokulturen oder Planungshierarchien festbinden. Hier mischt die Politik die Planung auf und macht sie lebendig, konfliktreich, politisch und so – das ist wichtig – zugänglich für Neues. Die Stadt, das Urbane stehen hier für die Möglichkeit eines zivilisierten Streits.

Aber an der Gemarkungsgrenze, auf der Schwelle zur großräumigen Planung nehmen das politische Engagement und die methodische Vielfalt rapide ab und eine objektivierende Beschreibung zu. Repräsentant:innen dieser Planungsgebiete sind auffällig passiv, blass, und sie scheinen auf die Wirkung der wissenschaftlich-rationalen Raumwissenschaft zu vertrauen, die mittels ihrer zugeschrieben Autorität und selbstzugeschriebenen Neutralität fast als antipolitisch bezeichnet werden kann. Politik als Schlichterin von Raumkonflikten ist hier unerwünscht.

Ein Opfer des Objektivitätswahns im planerischen Oberhaus war die phänomenologische Raumbeobachtung „Zwischenstadt“. Sie war vielen eine Hoffnungsträgerin für eine konfliktfähigere und politisierbare Raumplanung. Die Zwischenstadt hätte den Streit und die Streitfähigkeit des Urbanen in den regionalen Raum getragen. Die Ansätze eines regionalen Städtebaus wurden aber in der Bürokratie gerade deswegen regelrecht zermalmt – aus Angst vor einer Politisierung, wie sie in den Ortschaften und Städten die Regel ist. Wenn die Erkenntnis nicht reift, dass sich mit dem Klimawandel auch die Rolle der Politik in der großräumigen Planung wandelt, bleibt es bei der Tendenz, die deutsche Planungswissenschaftler:innen festgestellt haben, dass „der politische Stellenwert der überörtlichen Planung in den letzten Jahrzehnten signifikant gesunken ist.“ (6)

Mehr Objektivität oder mehr Politik wagen?

Können Szenarien helfen, die planerische Methodik in der Großmaßstäblichkeit zu pluralisieren und zu politisieren und so die Landes-, aber auch die Regionalplanung aus ihrer verordneten Rolle der Objektivität zu befreien? Der Stadtplaner Martin Bechthold stellt für gesamtstädtische Szenarien fest, dass „planerische Setzungen höchst unterschiedliche Konsequenzen haben, die sich in der Regel nicht final vorhersagen lassen“. Er empfiehlt zum Umgang mit den Unsicherheiten und zur Pluralisierung der Lösungsansätze ein „bewusstes Denken in Szenarien“.

Bechthold sieht in Szenarien „methodische Werkzeuge, die verschiedenen Versionen einer möglichen Zukunft aufzeigen“. (7) Das klingt gut, und es scheint, dass Szenarien auch für die großräumige Planung die Grenzen der Objektivität überwinden könnten. Bereits in der Konstruktionsphase von Szenarien kann die Politik mitwirken, wenn Szenarien nicht als quantitative Hochrechnung der Zukunft verstanden werden. Im Szenario können sich politische Zukunftsentwürfe zeigen.

Landnahme – für die Zukunft kein Konzept mehr. Die Idee, ein Außen zum Innen zu machen, ist den Problemen von heute nicht mehr angemessen. Nizza, 2024. (Bild: Kallerna, CC BY-SA 4.0,Wikimedia Commons)

Unsere moderne Tradition, die Zukunft zu planen, kommt an ihre Grenze. Allgemeiner formuliert, dienten das Rationale und die Objektivität der großräumigen Planung mehr der Erfüllung moderner Lebensstile und der Schlichtung von Raumwiderständen als dem aktiven politischen Austragen von ökologischen Konflikten. Man könnte fast sagen, die Objektivität habe die Planung von der Realität und vor Konflikten abschirmt. Da Politik aber in der Regel dort wohnt, wo Streit ist, war Politik nie ein gern gesehener Gast im Haus der Raumplanung.

Für Bruno Latour „stehen die Begriffe Modernisierung oder die Modernen im Gegensatz zur Ökologie.“ Er ist der Meinung, dass wir uns „zwischen Modernisierung und Ökologisieren“ entscheiden müssen.“ (8) Die bisherige moderne Planung wirkte versöhnend, weil sie das Außen zum Innen machte und Wachstum objektiv begründen konnte. Nun wird die planetare Grenze wirksam, und das in die Zukunft verlagerte Wohlstandsversprechen prallt als uneinlösbar zurück. Die Natur hat diesen Friedensvertrag aufgekündigt. Die vermeintlich objektive Planungsautorität schwindet mit jedem Zehntel Grad der Erderwärmung. Eine andere, ökologische Planung bedeutet Streit. Diese kommenden Planungskonflikte kann nur die Politik auf der Agora der Raumplanung schlichten.

Darum wird es wichtig, die Raumplanung methodisch zu pluralisieren. Bringen deren Repräsentant:innen den Mut auf, die verwaiste Agora zu betreten, dann werden dort meinungsstarke Formen und Zukunftsideen der Politik und auf sie warten – eine Politik, die die Unendlichkeit der Erde braucht, um sich weiterhin zu begründen. Eine andere Politik verortet sich da vielleicht schon in der Postapokalypse. Am geläufigsten ist die Politik, die das gewohnte Schlichtungsmodell in eine andere Moderne retten will: Da die Ressource Raum als Schlichterin ausfällt, wird immer aggressiver nach neuen „Landepunkten“ (9), Bohrungen, Theorien, Entlastungen und anderen Zukunftsbeschwichtigungen gesucht. Das bietet aber keine wirkliche Perspektive. Man kann Probleme nicht mit den Methoden lösen, die sie hervorgebracht haben. Derzeit eher im angelsächsischem Raum, aber vielleicht auch bald bei uns, ist als weitere Reaktion die Politik der Eugenik zu finden, die den Menschen einfach anpassen will (10)). Die Liste ließe sich verlängern, aber welche Politik ist erforderlich, um die Planung zu ökologisieren?

Wie weiter?

Das Szenario als Planungsinstrument, wie es Martin Bechthold beschreibt, ist dringend in den Prozess des Landesentwicklungsplans zu integrieren. Die Landesplanung ist ohne neue methodische Werkzeuge schlicht blind. Aber auch die szenische Erkundung der „Zukunft der Planung“ an sich, mit „alternativen Zukünften der Raumplanung in Deutschland“ (11), sind wichtig, um den Herausforderungen im Land und der Politik gerecht zu werden. Bisher wird der Entwurf des LEP den Herausforderungen der Zeit leider nicht gerecht.

Die Traditionen und Institutionen einer ganzen Profession sind hier gefordert. Szenarien können dabei helfen, was ist, überhaupt zu begreifen. Doch reicht es nicht aus, das bestehende Instrumentarium lediglich um Szenarien zu ergänzen. Um über das Szenario hinaus, sich auf einem begrenztem Planeten neu zu begründen, braucht die Planung eine andere Konstruktionsvorlage, die den Sprung in eine andere planetare Realität ermöglicht. Die Erweiterung des Szenarios um die Frage, worin dieses Szenario eingebettet werden soll, könnte man spekulativ nennen. Das Ergebnis der Spekulation wäre ein neues planerisches Selbstverständnis im Kontext einer neuen planetaren Realität.

Nach Holz, Kohle, Öl, Uran, Gas und Wasserstoff ist Lithium der neuste Rohstoff, der moderne Zukunftsversprechen einlösen muss. Die Verschiebung von Konflikten aus dem Planungsraum heraus verdeckt den Flächen- und Ressourcenverbrauch an einem anderen Ort. Es sollte der universelle Anspruch von Landesplanungen werden, Deckung zwischen den Räumen herzustellen, von denen und in denen wir leben. (Bild: PDTillman, CC BY-SA 2.0, Wikimedia COmmons)

Um spekulieren zu können, muss das Szenario Ideen hervorbringen, die so attraktiv und schlüssig sind, dass sie Lust machen, sich dem Ganzen zuzuwenden. Für den Philosophen Alfred North Whitehead geht es darum, „spekulativ, abenteuerlustig und allem Neuen gegenüber lebhaft aufgeschlossen“ zu sein, um ein gesellschaftliches Umfeld, das „sich von einem weitverbreiteten Gefühl nährt, dass hochgespannte Ziele sich lohnen.“ (12) Dieser Anspruch ist besonders wichtig, um in der Konkurrenz zu anderen Utopien, Spekulationen und Ideen bestehen zu können.

Der französiche Philosoph Pierre Charbonnier regt an, “zwischen der Welt, in der ich lebe, und der Welt, von der ich lebe“ nicht mehr zu unterscheiden. (13) Spekulieren wir doch in diesem Sinne darüber, welche Konsequenzen eine räumliche und funktionale Kongruenz für den Raum, das Schmieden neuer politischer Allianzen (14) und konkret auf die Art des Tourismus, das Bauen in Kreisläufen und viele andere Dinge hat. Diese Spekulation verspricht Spannung, und sie wird Spuren im Raum hinterlassen.

Die Summe der Szenarien und Spekulationen sollten den neuen Landesentwicklungsplan ausmachen, damit wir wieder hoffen können, „an einen Punkt“ zu „kommen, an dem Sehnsüchte dort wachsen, wo es Zukünfte auch tun“ (15) und damit er nicht wie sein Vorgänger den Gang in die Unwirksamkeit geht.