Mies van der Rohe, Walter Gropius – sie gehörten im Nachkriegsdeutschland zu den unumstrittenen Heroen der Architektur. In seinen Erinnerungen beschreibt der damals junge Karlsruher Architekt Erich Rossmann seine Begegnungen mit beiden.

Dieser Text ist ein Auszug aus: „Erich Rossmann: Im Dammerstock habe ich mich immer verirrt.“ Die Lebenserinnerungen des Karlsruher Architekten erschienen im Juni 2025.

Im Sommer 1953 kam Ludwig Mies van der Rohe für ein paar Tage nach Karlsruhe, wo ihm die Architekturfakultät den Ehrendoktor verlieh. Von den großen Architekten der Moderne war Mies derjenige, von dem wir am wenigsten wussten. Er hatte bis zu seiner Emigration nur wenige Häuser gebaut, die man sich ansehen konnte. Der berühmte Pavillon auf der Weltausstellung 1929 in Barcelona war wieder abgerissen, das Haus Tugendhat in Brünn unerreichbar, sein Denkmal für Ernst Thälmann und Rosa Luxemburg von den Nazis zerstört. Von den beiden Wohnhäusern in Krefeld konnte man nur die Straßenfassaden, die geschlossen und wenig typisch waren, sehen. Sein wichtigstes Werk aus der Zeit vor dem Krieg war die Weißenhofsiedlung in Stuttgart. Hier hatte er die Gesamtplanung gemacht und ähnlich wie Gropius zwei Jahre später in Karlsruhe mit den fünfzehn beteiligten Architekten Grundsätze der Gestaltung festgelegt. Sein Wohnblock im Weißenhof ist zwar das Rückgrat der gesamten Anlage, in seinen Grundrissen und in seiner Gestalt aber den Bauten von Gropius und anderen aus der gleichen Zeit sehr ähnlich. Wir verbanden die Weißenhofsiedlung viel mehr mit Le Corbusier, dessen Häuser an der Talseite durch ihre Form, das freie Erdgeschoss und ihre Lage am meisten ins Auge fielen.

Der unbekannte Große

Wie sich Le Corbusier und Mies im Weißenhof darstellten, scheint mir für beide auch sonst typisch. Le Corbusier experimentierte mit seinem langen Raum, in dem die Stahlstützen frei stehen und die verschiedenen Zimmer erst durch Trennwände festgelegt werden. Bei Mies dagegen war in einem gut organisierten, aber konventionellen Grundriss bereits alles festgelegt. Le Corbusier war damals viel bekannter, weil er konsequent alle paar Jahre einen neuen Band seines Œuvres herausbrachte. Der fünfte war gerade erschienen. Von Mies gab es nur ein paar Einzelveröffentlichungen in verschiedenen Zeitschriften. Sein jüngstes Projekt war der gerade ausgestellte Wettbewerbsentwurf für das Nationaltheater in Mannheim.

Der große Hörsaal war brechend voll, viele standen in den Gängen oder saßen auf den Fensterbänken. Es waren die Grundsätze eines nachdenklichen Mannes, die langsam und mit sehr knappen Sätzen zu uns kamen. Man spürte, dass er wortkarg war. Er sagte nur das, was ihn seit langem beschäftigte. Am stärksten beeindruckte seine unbedingte Überzeugung, dass eine Erneuerung der Baukunst von der Form her nicht möglich sei, dass jeder große Baugedanke von der Konstruktion bestimmt wird. „Romanik und Gotik haben uns das schon gezeigt. Die Konstruktion versagt sich aller Willkür und ist objektive Grundlage für jede neue Entwicklung. Man kann sich nicht jeden Montagmorgen eine neue Form ausdenken. Man muss vielmehr beharrlich an jener Ordnung arbeiten, die mehr ist als Organisation und die jedem Ding das gibt, was ihm angemessen ist. Nur so entsteht wirkliche Form in einer wirklichen Welt. Meine Hoffnung ist eine Baukunst, die die Gotik beerbt. Die wenigen echten Bauten unserer Zeit (er sagte „echt“ und nicht „gut“) zeigen die Konstruktion. Bei ihnen sind Konstruktion und Form ein und dasselbe.“

Ein älterer Student provozierte ihn: „Die Baukunst, die Sie vertreten, ist kalt und rational. Viele Menschen fühlen sich darin nicht wohl.“ Prompt kam der Satz, der ihm vorausging und den wir schon kannten: „Kalt ist ein Glas Milch! Architektur kann nicht kalt oder warm sein, sie ist von einer konstruktiven Ordnung bestimmt oder sie ist es nicht.“ Es gab keine richtige Diskussion. Zu jeder Frage hielt der Meister einen langen Monolog. Als wir nach mehr als drei Stunden erregt und nachdenklich auseinandergingen, zeigte der Siebenundsechzigjährige keine Spur von Müdigkeit.

Unermüdlich

Professor Otto Haupt, der es übernommen hatte, Mies in Karlsruhe zu betreuen, erzählte uns später, dass sie in der Nacht vor der Vorlesung bis morgens um vier Uhr getrunken und diskutiert hätten. Um halb neun am Morgen habe Mies ihn vom Hotel aus angerufen und gefragt, ob er ihm jetzt am Vormittag nicht Karlsruhe zeigen würde. „Ich war mit Mies drei Tage lang fast ohne Pause unterwegs. Wir waren in Heidelberg und in Baden-Baden. Nur für einen Nachmittag hat Eiermann ihn mir abgenommen, weil er ihm seine Kirche in Pforzheim zeigen sollte. Ich war todmüde und froh, als ich ihn endlich in den Zug gesetzt hatte.“

Haupt war berühmt als standfester Zecher und als ein Mann, der noch Sinn für fröhliches, unbeschwertes Feiern hatte und andere dabei mitreißen konnte. Eine Zeit lang war er auch Direktor der Karlsruher Kunstakademie. Auf einem der Faschingsbälle der Akademie war er als Zeus in einer weißen Toga aufgetreten. Er hatte ein braungebranntes, männliches Gesicht mit einer kräftigen Nase und trug zur Toga eine selbstgefertigte Perücke mit Locken aus ganz regelmäßig aufgeklebten, gelben Hobelspänen. Schon während des Studiums, als es um den Entwurf für ein Kongresshaus ging, hatte er uns beigebracht: „Denken Sie daran, das Beste und Wichtigste an den Tagungen sind die Nachtungen – und für die brauchen wir Räume, in denen wir diskutieren, schwofen und feiern können.“

Der Silberprinz

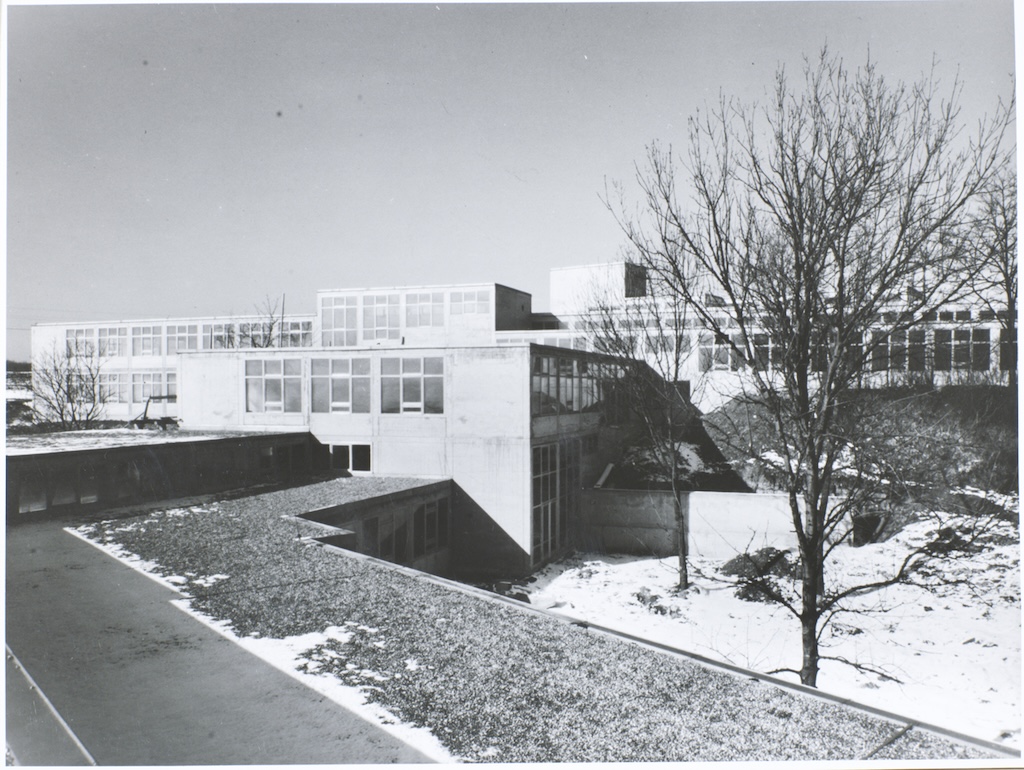

HfG Ulm, 1955. (Bild: Sammlung René Spitz; Hans G. Conrad, ©René Spitz; via Wikimedia Commons)

Von den Architekten des Bauhauses habe ich auch Walter Gropius einmal erlebt. Wir waren im Sommer 1955 am Wörther See in Kärnten. Für die Heimfahrt hatten wir uns Zeit genommen, waren einen Tag in Salzburg, dann in München und über Nacht in Augsburg geblieben. Als wir am letzten Tag Ulm passierten – es war der 1. Oktober – kam mir der Gedanke, doch einmal nachzusehen, ob die Bauten schon fertig waren, die Max Bill für die von Inge Aicher-Scholl und ihrem Mann gegründete Hochschule für Gestaltung entworfen hatte. Wir platzten mitten in das Fest zur Eröffnung. Max Bill, der Direktor der Schule, und sein Assistent Florian Thienhaus beherrschten die Szene, dirigierten die Gäste und machten die Honneurs. Als wir studierten, war Thienhaus kurze Zeit Assistent von Eiermann gewesen. Er war eitel und selbstbewusst. Bei irgendeiner Hochschulfeier hatte er sich mit einer leichten Verbeugung und den Worten: „Gestatten – Thienhaus, Assistent von Professor Eiermann“ vorgestellt, was wir damals alle sehr komisch fanden. Ich habe später nie wieder etwas von ihm gehört.

Gropius saß inmitten einer Gruppe und diskutierte die Weiterentwicklung der Bauhausidee in der neuen Hochschule für Gestaltung. Wenn ich mich recht erinnere, war auch der Maler und einstige Bauhausmeister Georg Muche dabei. Die Jüngeren blickten ehrfürchtig zu den beiden auf. Gropius trug ein Jackett mit kleinen schwarzen und weißen Karos, dazu eine schwarze Hose, ein weißes Hemd, eine schmale schwarze Fliege und eine dunkle Hornbrille. Er war zierlicher, als ich ihn mir nach den Bildern, die ich von ihm gesehen hatte, vorgestellt habe. Paul Klee soll ihn Silberprinz genannt haben. Das passte immer noch. In den Räumen und auf den Fluren der neuen Schule tummelten sich die Besucher. Bill, dem das irgendwie zu viel war, ging brüllend durch die Flure und fragte jeden, was er hier zu suchen hätte und ob er eingeladen sei. Wir wurden mit vielen anderen ziemlich unsanft hinauskomplimentiert.

„Erich Rossmann: Im Dammerstock habe ich mich immer verirrt. Aus einem Karlsruher Architektenleben.“

„Erich Rossmann: Im Dammerstock habe ich mich immer verirrt. Aus einem Karlsruher Architektenleben.“

Herausgegeben von Andreas Rossmann, 144 Seien mit 33 schwarz-weiße Abbildungen. 14,2 x 22,5 cm, 19,80 Euro.

Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln, 2025

Weitere Information >>>

In diesem Buch erzählt Rossmann aus seinem Leben,

das in der Dammerstock-Siedlung, 1929 von Walter Gropius

entworfen, seinen Mittelpunkt hat. Das Eingangskapitel stellt eines seiner Hauptwerke, die Lukaskirche in Karlsruhe, vor; der Anhang gibt einen Überblick über sein Schaffen und zeigt eine Auswahl von fünfzehn Bauten aus fünfzig Jahren. Seine Architektur ist streng und nüchtern: „Es sollte selbstverständlich aussehen – so, als hätte niemand es entworfen.“