Misstrauen gegen Facebook und Co ist nicht nur wegen der jüngsten Datenskandale angebracht. Das duale Bewertungsschema der „sozialen Medien“ ist keine verlässliche Basis für differenzierte Auseinandersetzungen, wie man sie im Rahmen von Stadtplanung und Stadtentwicklung führen muss. Dafür müssen Alternativen zu Entweder-Oder-Schemata entwickelt und gestärkt werden. Sonst riskiert man aufzugeben, was unsere Stadtgesellschaften stark macht.

Soziale Medien besitzen gewiss Qualitäten. Über sie lassen sich Diskussionen anstoßen, Petitionen initiieren, Gleichgesinnte mobilisieren. Soziale Medien sind die großen Echokammer des Internet, und hier, im Netz, können Menschen mit einer Fülle von Material Kompetenz erwerben, viele lassen sich dabei auch nicht von langen Texten und komplexen Sachverhalten abschrecken. Durch das Web 2.0 sind die Möglichkeiten, mit der Macht über die Bilder Macht zu legitimieren, brüchig geworden. Anhand des Protestes gegen den G20-Gipfel ist dies offensichtlich geworden: Leicht waren die Worte des Regierenden Bürgermeisters Olaf Scholz zu widerlegen, es habe keine Polizeigewalt gegeben.(1) Für die, die mit dem (friedlichen) Protest sympathisierten, sind so beispielsweise die Worte von Christian Ströbele, das Vorgehen der Polizei gegen die Demonstration sei unverhältnismäßig gewesen, nur umso glaubhafter. (2) Andere werden sich dennoch und angesichts anderer Bilder wiederum in ihrer Meinung bestätigt sehen, dass der Protest seinerseits unverhältnismäßig gewesen sei. Das gehört zur anderen Seite der sozialen Medien: Dass sich in ihnen keine Welt mehr allen gleich präsentiert, sondern dass für jeden eine eigene produziert wird. Auf Basis algorithmischer Operationen werden dem User die Ergebnisse angezeigt, die seinen Neigungen und Haltungen entsprechen, die durch sein Nutzerverhalten erkannt werden konnte. Buchempfehlungen, Anzeigenhinweise, Suchergebnisse, die Zusammenstellung der Timeline: Ziel der großen Anbieter von sozialen Medien ist es, den User angesichts der unbeherrschbaren Menge an Information so zu bedienen, dass er nicht verunsichert wird. Die Art und Weise, wie die Operationen vollzogen werden, sind dem Nutzer weder zugänglich, noch kann er sie beeinflussen: Entscheidungen werden getroffen, ohne dass der davon Betroffene ein Mitspracherecht hätte.

Dieses Wissen ist inzwischen kaum noch ein Geheimnis oder eine großartige neue Erkenntnis, mit der sich Aufsehen erregen ließe. Ein Skandalon bleibt es gleichwohl doch, gerade weil das Wissen darüber verbreitet ist und die Vorstellung des gläsernen Menschen durch die Vorteile, die das Internet offensichtlich dennoch bietet, ein zu akzeptierender Schrecken zu bleiben scheint, wenn man ihm nicht überhaupt mit Gleichgültigkeit begegnet.

Ungeeignet für komplexe Kommunikation

Die Euphorie ist jedenfalls verflogen, die sich von einer durch das Netz gestützten Transparenz und Partizipationskultur Impulse gegen Politikverdrossenheit sowie eine Belebung von verknöcherten Beteiligungspraktiken erhofft hatte. Im Gegenteil scheint der Eindruck, selbst agieren zu können, die Tatsache zu verschleiern, wie sehr gesteuert wird. Was dem Nutzer auf der Oberfläche der Anwendungen präsentiert wird und wie sehr das Nutzerverhalten dazu dient, ein kapitalisierbares Wissen beispielsweise über Marktchancen von Produkten zu generieren, ist nicht transparent. Das Reden vom Überwachungskapitalismus scheint nicht mehr absurd zu sein. (3)

So ist der Glaube erschüttert, dass die neuen Medien Antworten dafür bieten, wie sinnvolle Beteiligung praktiziert und Bürgerbeteiligung in der Planung verbessert und gefördert werden kann. Zwar sammelt beispielsweise in Stuttgart einen Bürgerhaushalt alle zwei Jahre zum Doppelhaushalt Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger, die dann im Internet als Projekte zugänglich gemacht werden, die der Gemeinderat im Haushalt berücksichtigen soll. Eine Online-Abstimmung und -Bewertung ermittelt die Vorschläge, die in den Fachämtern geprüft und dann dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt werden. Die Entscheidung aber bleibt letztlich beim Gemeinderat – man muss eben sagen glücklicherweise, denn es werden ja erst einmal nur die Projekte ausgewählt, für die sich die meisten Unterstützer gewinnen lassen. Keiner der Nutzer wird sich dazu verpflichten wollen, sich unvoreingenommen die Mühe zu machen, all die eingereichten Vorschläge tatsächlich zu prüfen und gewissenhaft gegeneinander abzuwägen.

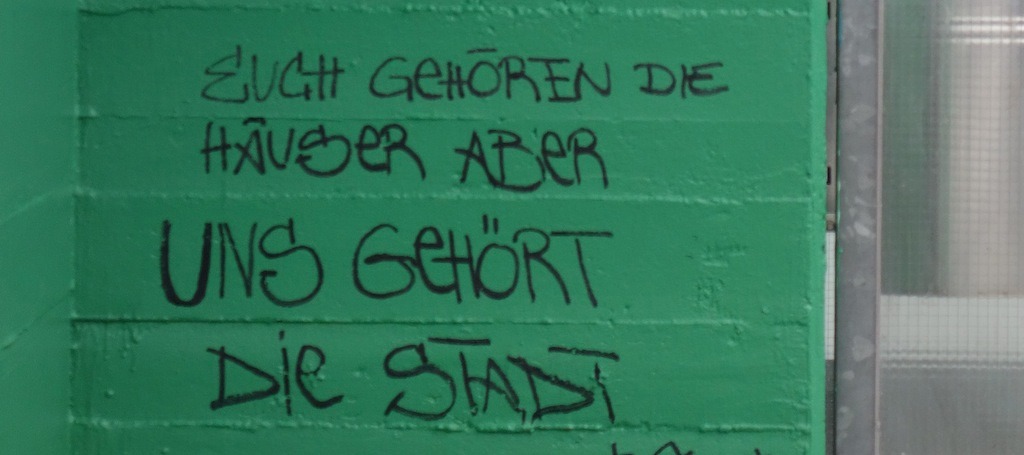

Die Logik der sozialen Medien und die ihnen zugrunde liegenden Mechanismen wirken in solchen Punkten einer offenen Kommunikation zwischen Bürgerschaft und Mandatsträgern geradezu entgegen. Zwei Aspekte sind hier von besonderer Bedeutung. Zum einen, dass in der Kommunikation der sozialen Medien ein gemeinsames Gespräch, wenn man das so nennen darf, nicht auf einer zunächst noch unbestimmten Annäherung verschiedener Positionen, einer Problembeschreibung oder einer widersprüchlichen Ausgangslage basiert, die es ermöglicht, einen gemeinsamen Weg zu finden, ohne dass sich der Einzelne sofort auf eine Haltung festlegen müsste. Die Kommunikation geht vielmehr von einer Ausgangsbehauptung oder einer Position aus, über deren Relevanz die Bewertung der anderen entscheidet. Je mehr Menschen einen Post positiv bewerten oder teilen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihn andere sehen. Auch das Protestieren ist einfach geworden – man muss nur online einen vorformulierten Aufruf unterschreiben. Diese Logik bestärkt zudem die Neigung, bei demokratischen Prozessen gehe es in erster Linie um eine Bestätigung durch Abstimmung. Aber wenn man erst einmal soweit ist, dass zwischen Ja und Nein abgestimmt wird, ist die Komplexität bereits auf eine Weise reduziert worden die unter anderem auch dem Wesen architektonischer und planerischer Fragen nur bedingt gerecht wird. Ein „Nein“, wie es gerade in Mainz dazu geführt hat, dass die Erweiterung des Gutenberg-Museums vorerst gekippt ist, produziert dann vor allem Verlierer. Entweder-Oder-Entscheidungen verengen radikal den Raum, in dem nach dem gefragt werden kann, was bislang noch nicht gedacht worden ist. Sie spekulieren auf der Basis des Bekannten und Erwarteten auf Zuspruch. Verhandlungskultur, eine tragende Säule der Stadtkultur, bleibt dabei auf der Strecke. (4)

Leitbilder als Legitimationsstrategie

In den meisten Städten ist dieses Problem erkannt worden. In den letzten Jahren ließ sich ein erstaunliches Revival der gesamtstädtischen Leitbildentwicklung ausmachen, in denen aufwändige Beteiligungsformen einen festen Platz einnehmen. Das Ziel ist in der Regel, eine langfristige Entscheidungsgrundlage zu finden und sie sowohl gegen (unerwartete) Gegenreaktionen aus der Bevölkerung zu sichern, als auch, einen klaren und breit verankerten politischen Willen zu artikulieren.

Stuttgart 21 hat diese Entwicklung maßgeblich befördert, gerade weil die Auseinandersetzung über das Projekt zu einer alternativlosen Entweder-Oder-Entscheidung stilisiert worden ist. Es war letztlich auch diese von Anfang an von den Befürwortern verfolgte rhetorische Strategie des „Alles oder Nichts“, die half, den Protest zu mobilisieren, denn damit war auch das Feindbild klar artikuliert – auf seinem Höhepunkt 2010 trieb er über mehrere Wochen hinweg regelmäßig Zehntausende auf die Straßen.

Stuttgart 21 war der Höhepunkt einer immensen und nicht zu unterschätzenden Legitimations- und Vertrauenskrise. Diese Krise hat Leitbildprozesse forciert, die die oftmals verunsicherten Verantwortungsträger in ihrem Tun erst wieder legitimieren konnten. Erst als langfristig verlässliche, durch Beteiligung bestätigte Leitbilder geben sie die Sicherheit für Politik und Verwaltung, ohne die Stadtentwicklung nicht mehr betrieben werden kann.

Die mitunter schmerzlichen Erfahrungen haben die Erkenntnis befördert, dass Leitbilder nur dann langfristig tragfähig sind, wenn die Politik ihnen folgt und wenn sie von einer intelligenten Verwaltungsarbeit begleitet werden. Dazu gehört vor allem, dass Bürger nicht nur befragt werden, sondern auch die Erfahrung machen, gehört zu werden. Die Bewährungsprobe steht freilich noch bevor, da in den Beteiligungsprozessen stets nur ein Ausschnitt der Gesellschaft aktiviert werden kann. Die Kommunikation auf der abstrakten, großmaßstäblichen Ebene kann nicht die auf der kleinmaßstäblichen Ebene ersetzen, wenn es um das konkrete Projekt geht.

Jenseits der Beteiligungsroutine

Wichtig ist in diesem Zusammenhang zudem, dass sich in den Städten Prozesse vollziehen, die von Beteiligungsveranstaltungen in Leitbildprozessen unberührt bleiben. Denn die Kultur der Digitalität (5) hat weiterreichende Konsequenzen, auf die sich die Städte einstellen müssen und die in architektonischen Entwürfen berücksichtigt werden sollten. So ändern sich beispielsweise die Bedingungen, unter denen sich die Entwicklung der Persönlichkeit vollzieht. Durch die Digitalität werden andere als tradierte Formen der Selbstkonstitution ebenso möglich wie nötig: Kreativität ist nicht nur Chance, sondern mitunter auch überfordernder Imperativ. (6)

Hybride kulturelle Formen und neue kollektive Identitäten konstruieren über die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation neue Netze und komplexe Rückkopplungsprozesse, die mit wirtschaftlichen Entwicklungen verknüpft sind. Es etablieren sich dadurch neue Formen der Zusammenarbeit und des Austausches, die Gesa Ziemer als „Komplizenschaft“ bezeichnet hat: Zweckbündnisse, zeitlich begrenzt, sozial heterogen besetzt, in denen die Grenzen zwischen privat und öffentlich verschwimmen, flach hierarchisch organisiert, die für ein konkretes Ziel geschmiedet werden – sei es um ein Haus zu bauen, Ateliers zu sichern, einen Film zu drehen oder einen Ort für eine Freizeitaktivität zu aktivieren. (7)

Dieser volatilen und flexiblen Form der Zusammenarbeit entspricht die Orientierung auf konkrete Projekte. Ziel ist nicht die Bildung einer auf Dauer stabilen Gemeinschaft, in der sich alle oder zumindest die meisten Aktivitäten vollziehen. Genossenschaften, nutzerentwickelte Räume, kulturelle Projekte, Urban Gardening oder soziale Projekte bis hin zur Nachbarschaftshilfe können darunter gefasst werden und sind signifikant für diese neuen Formen der Zusammenarbeit. Beispiele dafür sind „Raumunternehmer“, die als Nutzer Räume selbst entwickeln (8) , etwa als Initiativen, die gemeinwohlorientierte Immobilien initiieren und betreiben. (9)

Diesen Projekten gemeinsam ist nicht nur die Form der Organisation, sondern auch, dass sie die gängige Marktlogik der Renditeorientierung und der Trennung von Anbieter und Nutzer aufheben. Das Teilen gemeinsamer Ressourcen ist dabei wesentliches Element.

Hier sind die Städte mehr gefordert, als dies in ihren traditionellen Planungspraktiken vorgesehen ist. Neben ihrer Aufgabe, sozialen Spannungen (etwa hervorgerufen durch die Schieflagen des Wohnungsbaus) mildern zu müssen, ohne deren Ursachen ändern zu können, sind sie als Institution gefragt, die den Wunsch und den Bedarf nach Projekten der Komplizenschaft aufgreift – etwa als der öffentliche Akteur, der ein aktives und die Besonderheiten des Orts einbeziehendes Raummanagement betreibt, als Akteur, der der spekulationsgetriebenen Bodennutzung durch eine sozialorientierte entgegenwirkt, als Berater und Unterstützer von Projekten, etwa auch solchen, die über Crowdfunding finanziert werden. Diese Möglichkeiten sind bislang noch kaum erkannt. Im englischsprachigen Raum wird Crowdfunding bereits für Projekte aus dem Bereich der Architektur und des Städtebaus eingesetzt. Beispiele hierfür sind die Filteranlagen und Wassertests für ein Flussbad in New York, in Liverpool wurde über die Plattform spacehive.com Geld für den Umbau einer Hochstraße in einen Park gesammelt. Sie sind also durchaus auch im Sinne der Stadtentwicklung zu bewerten und strategisch einzubeziehen. Digitale Kommunikation ist in all dem so selbstverständlich eingebunden, dass es vor allem darum geht, sie gezielt zu nutzen. Um die Frage, ob sie eine Rolle spielt, geht es schon lange nicht mehr. Es geht vielmehr um die Frage, wie sie so genutzt wird, dass sie nicht das freiheitliche Selbstverständnis untergräbt, auf das unsere Stadtgesellschaften aufbauen. Gerade dafür müssen sie aktiv untersucht und anders als der Logik von facebook und Co. genutzt werden.

(1) G20 Hamburg Germany Police Violence 2017 >>>

(2) Die Zeit, 10. Juli 2017: Hans-Christian Ströbele: „Das ist in Berlin längst Geschichte“ >>>

(3) Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5. März 2016: Shoana Zubof: Wie wir Googles Sklaven wurden >>>

(4) Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16. April 2018: Sieg für Bibelturm-Gegner >>>

siehe auch: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 17. November 2017: Feige und unausgegoren >>>

(5) Stalder, Felix, 2017: Kultur der Digitalität. 2. Auflage. Berlin.

(6) Reckwitz, Andreas, 2012: Die Erfindung der Kreativität. Berlin.

(7) Ziemer, Gesa, 2013: Komplizenschaft. Neue Perspektiven auf Kollektivität. Bielefeld.

(8) Buttenberg, Lisa; Overmeyer, Klaus; Spars, Guido (Hrsg.), 2014: Raumunternehmen. Wie Nutzer selbst Räume entwickeln. Berlin.

(9) Montag Stiftung Urbane Räume: Neue Nachbarschaft. >>>

Gekürzte Fassung des Beitrag, der im März 2018 in Informationen zur Raumentwicklung (6/2017) erschien. Weitere Information >>>