Die Single-Haushalte nehmen zu. Seien es junge Menschen, die sich mit der Familiengründung schwer tun oder ältere Menschen, die das Familiäre hinter sich haben; seien es überzeugte Individualisten oder notgedrungen allein lebende Arbeitsnomaden: Überlieferte Wohnmodelle taugen für eine strukturell veränderte Gesellschaft nicht mehr als Standard. Der Markt richtet’s nicht, dass für veränderte Verhältnisse passende Wohnmodelle entwickelt werden – Investoren scheuen das Risiko. Dem viel diskutierten Thema „Wohnen“ ist nun im Vitra Design Museum in Weil am Rhein eine ungewöhnliche Ausstellung gewidmet. Sie antizipiert, was auf Architekten zukommt.

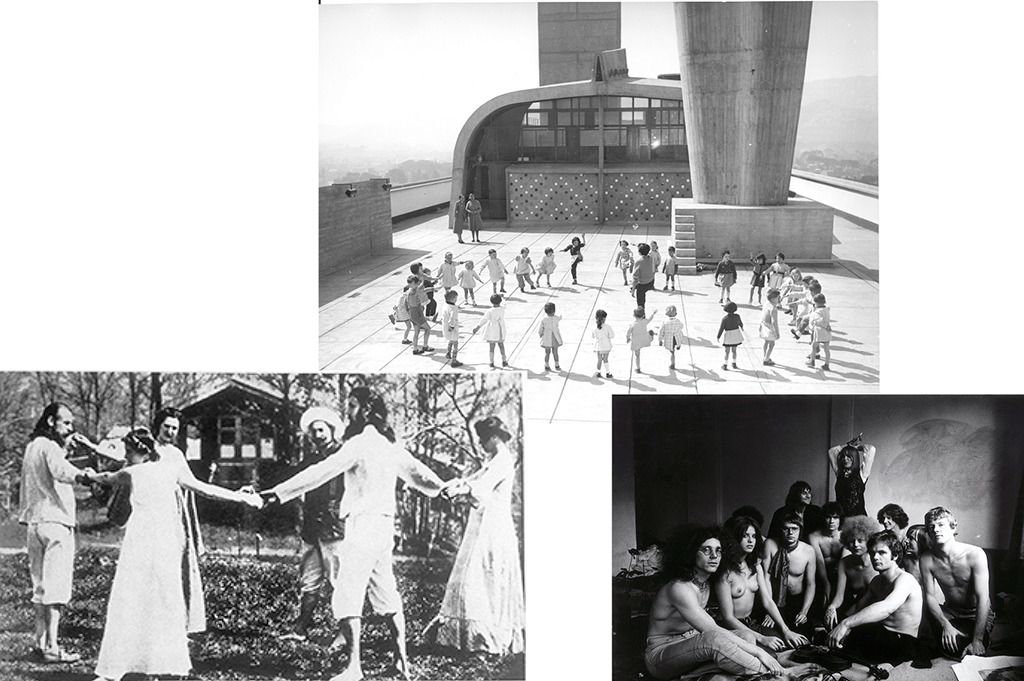

Ringelpietz: Ideen, wie ein Mensch im Zusammenleben mit anderen Menschen sein Glück finden möge, gab und gibt es reichlich. 1904 gründeten Idealisten die Kolonie Monte Verita im schweizerischen Ascona; das Dach von Le Corbusiers „Unité d’habitation“ (1947) bot als Ergänzung zu kleinen Wohnungen viel Freiraum für alle; und die „Kommune I“ konfrontierte 1967 als politisch ambitionierte WG das spießige Bürgertum mit der Kritik an der Kleinfamilie. (Bilder: Fondazione Monte Verita, Fondation Le Corbusier / VGBild-Kunst; Werner Bokelberg)

Musterwohnung für eine/n Alleinstehende/n, ausgestellt im Museum: Es ist so eng, dass die Person in die gemeinsam zu nutzenden Räume geht … (Bild: Mark Niedermann)

1.Mose, 2:18

Gelegentlich wird man der Debatten über zeitgenössisches Wohnen etwas müde, zumal sich die Immobilienmarkt-Realität autistisch am Notwendigen, geschweige Sinnfälligen vorbei entwickelt. Das Wohnen schon wieder neu erfinden? Wo doch ideologiebehaftet immer wieder verkündet wird, neue Wohnmodelle seien mehr oder weniger immer gescheitert? Andreas und Ilka Ruby haben mit den Architekten Mateo Kries und Matthias Müller nun eine Ausstellung kuratiert und einen Katalog dazu erarbeitet, wobei ausschließlich das Zusammenleben thematisiert ist. Und manifestartig wird mit dem Wort „together“ eine Art von Miteinander voranstellt, das man weiland in vielen Größen- und Wertformen auf Groß- oder Kleinfamilien, Kibbuz oder Kommune I, Alten-WGs und viele sonstige Blüten eines einzigen Erkenntnispflänzchens bezog: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, wie es in der Bibel eingedenk der Zweisamkeit heißt. Diogenes soll allerdings in seiner Tonne recht zufrieden gewesen sein.

Weil wir nicht erst seit Virginia Woolfs Essay „A Room of One’s Own“ (1929) wissen, dass der Mensch sehr gern auch mal allein sein will und muss, spannt sich ein konfliktreiches Feld menschlicher Befindlichkeit auf, das immer wieder neu verhandelt werden muss. Diese Erkenntnis ist wahrlich nicht neu, aber was sie denjenigen aufbürdet, die mit Bad-Befunden und Küchen-Kalamitäten, Geheimem und Gemeinem, Generationsverträgen und Genderproblemen zu kämpfen haben und zu sinnfälligen Grundrissen und Schnitten finden müssen, hat es in sich. Schließlich leben hierzulande etwa 60 Prozent der Menschen in Ein- bis Zwei-Personen-Haushalten.

Haus Moriyama in Tokio, 2006 von Ryue Nishizawa gebaut. Wäre das Geländer zur Dachterrasse, die ja doch ein bisschen öffentlich ist, hierzulande genehmigungsfähig? (Bild: Edmund Sumner)

Der Charme des Konkreten

Die Ausstellung ist sehenswert, weil sie sich nicht in Statistiken und im Allgemeinen verliert, sondern im Konkreten ihren informativen, streittauglichen, diskussionswürdigen Zweck sucht. So beginnt sie mit einem Rückblick, um auf vieles hinzuweisen, was schon durchdacht und auch gebaut worden ist. Hauptaugenmerk wird dennoch auf „Die neue Architektur der Gemeinschaft“ gelegt, in der sich die veränderten Gesellschaftsstrukturen der Gegenwart bereits erkennen lassen. Unter anderem steigen die Tendenzen, bestimmte Dinge – etwa das Auto – nicht mehr zu besitzen, sondern zu teilen. Und, so die These der Kuratoren, deswegen könne es im Zusammenleben eben auch darum gehen, Räume zu teilen. Konkret wird in vielen präsentierten Projekten vorgesehen, dass zwar jede Wohneinheit – Cluster-Wohnungen – ein eigenes Bad, aber keine eigene Küche brauche. Das gemeinsame Kochen und Essen prägt in seinem kommunikativen Charakter viele Ansätze gemeinsamen Wohnens, das eingedenk unserer älter werdenden Gesellschaft und der vereinzelnden Arbeitsbedingungen das Gebot der Stunde zu sein scheint.

Alles schon mal dagewesen?

Nun wird sich manch älterer Besucher denken: Kochnische und Nasszelle hatten wir schon. Und Generationen von Philosophen, Soziologen und Politikern haben sich bereits mit dem Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft herumgeschlagen. Aber was konkret aus der Kochnischen-Nasszellen-Kombination in schlechter Erinnerung blieb, mag den leider oft fehlenden Gemeinschaftsräumen geschuldet sein. Jetzt, nach den flächenfressenden Orgien in noch immer neu ausgewiesenen Einfamilienhausgebieten, die bekanntermaßen enorme soziale, infrastrukturelle und ökologische Probleme bereiten, soll das Kollektive wieder eine größere Rolle in der Architektur spielen. Mit dem Erfahrungswissen der ersten WGs ist es mit der Architektur allein nicht getan: Wer friedlich zusammenleben möchte, braucht beispielsweise einen (bezahlten) Koch, um zu vermeiden, dass die Küche zum Schlachtfeld wird; man braucht einen (bezahlten) Reinigungsdienst, der dem unterschiedlichen Reinlichkeitsbedürfnis der Bewohner Rechnung trägt. Das kollektive Wohnen wird damit auch wieder etwas für Besserverdienende?

Blick in die fiktive Stadtinszenierung, Modell im Hauptraum des Vitra Design Museums (Bild: Hannes Henz)

Ideologie und Pragmatismus

Überall, wo Flächen teuer und Wohnraum knapp sind und wo viele junge Menschen leben, sprießen die Ideen des Gemeinsamen aus dem Boden – zum Beispiel in Tokio, Zürich, Paris, Berlin. In der Ausstellung sind zahlreiche Projekte präsentiert, man kann Grundrisse studieren und im Hauptraum auch begutachten, wie aus realisierten Projekten ein fiktives Stück Stadt zusammenfügt werden kann. Bemerkenswert ist, wie Räume des Gemeinsamen die polarisierende Beschränktheit der Begriffe „öffentlich“ und „privat“ offenlegen. Auch Gegensätze von Stadt und Land, urban und provinziell weichen in diesem Kontext auf.

Essen im Freien: Siedlung Heizenholz, Kraftwerk1 in Zürich, 2012 von Adrian Streich Architekten gebaut (Bild: Katrin Simonett/VG Bild-Kunst, Bonn 2017)

Wien mit seiner langen und großen Tradition kollektiven Wohnens ist mit der umgebauten Sargfabrik von BKK-2 Architekten (1992-96) sowie einem Wohnprojekt von einzueins architektur (2013) vertreten, Zürich mit der Kalkbreite, dem Hunziker-Areal („Mehr als Wohnen“), der Siedlung Heizenholz und anderen Projekten. Aus Berlin wird das Spreefeld von der AG carpaneto / fat koehl / bar architekten gezeigt. Was aus Japan zu sehen ist, zeugt von Aufgeräumtheit, verinnerlichter Bescheidenheit, poetischem Purismus, was im Kontext deutscher Baugesetze puppenstubenhaft aussieht.

Fasziniert heute noch: Harry Glück baute 1973 bis 1985 in Wien den Wohnpark Alterlaa (Bild: Simon van Hal)

Eigentum verpflichtet

Denn in lesenswerten Erfahrungsberichten geht es auch darum, welche Rolle das Eigentum für das gelingende Miteinander spielt. Andreas Hofer, der maßgeblich für das Hunziker-Areal in Zürich verantwortlich ist, weist zum Beispiel darauf hin, dass Genossenschaften den Mietern gehören, die dann eigentlich keine Mieter mehr sind. „Am Ende steht wieder eine Utopie“, weil sogar demokratisch regierte Länder basisdemokratische Bauprojekte nur als Inseln zuließen (Andreas Hofer, Katalog, Seite 64). Die Ausstellung zeigt konsequent, dass es beim Thema gemeinsamen Wohnens weder an Ideen, noch an gelungenen Beispielen fehlt. Ausgeblendet wird leider die Rolle der Bau-, Immobilien- und Bankenwirtschaft, die unter „Projektentwicklung“ alles andere als eine experimentelle, geschweige utopische Veränderung in Stadt-und Architekturplanung versteht. Gerade deswegen ist es gut, dass die Ausstellung „together“ dem etwas entgegensetzt. Auch wenn die Kuratoren beim „together“ nur einen Teil der Gesellschaft angesprochen wissen, der gesellig oder wenigstens kommunikationsfreudig veranlagt ist. Für alle anderen vernünftige, gemeinschaftliche Wohnformen zu ersinnen, sollte ein Leichtes sein.

Mateo Kries, Ilka Ruby, Andreas Ruby, Mathias Müller, Daniel Niggli (Hrsg.): Together! Die Neue Architektur der Gemeinschaft.

Mateo Kries, Ilka Ruby, Andreas Ruby, Mathias Müller, Daniel Niggli (Hrsg.): Together! Die Neue Architektur der Gemeinschaft.Format 23 x 30,2 cm, 352 Seiten, ca. 443 Abbildungen, überwiegend in Farbe. ISBN: 978-3-945852-14-9, 49,90€

Ruby Press