Eine holprige Entstehungsgeschichte geht für einen Museumsbau gut aus. Kuehn Malvezzi und der Künstler Michael Riedel übernahmen den halbfertigen und etwas verkorksten Rohbau des Saarlandmuseums, korrigierten funktionale Festlegungen und retteten mit einer künstlerischen Intervention ein Gebäudeensemble, das für die Landeshauptstadt Saarbrücken eine Art Herzkammer ist.

Ein Mal mehr: Nachkriegsmoderne

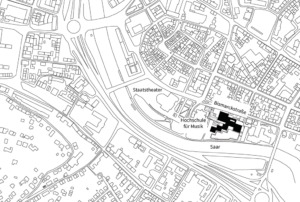

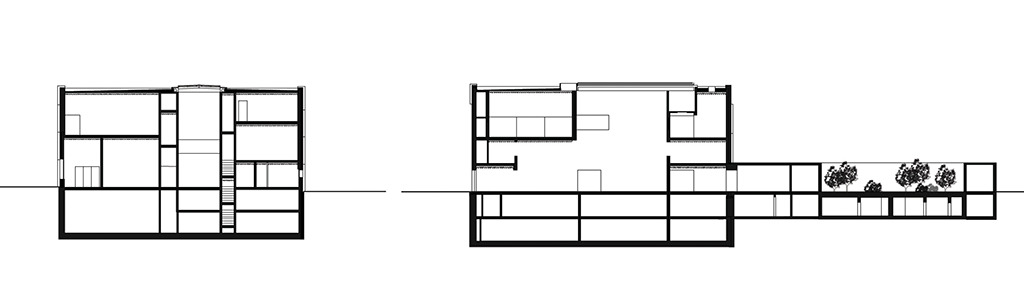

Seit vier Jahren erst gehörte das Saarland als Bundesland zur Bundesrepublik, als die saarländische Landesregierung 1961 auf Drängen des Museumsdirektors Rudolf Bornschein beschloss, ein neues Kunstmuseum zu bauen, dessen Finanzierung allerdings nicht gesichert war. Der aus Sankt Ingbert stammende Architekt Hanns Schönecker (1928-2005) hatte den Wettbewerb nicht zuletzt deswegen gewonnen, weil sich sein Projekt in Abschnitten bauen ließ. Und so kam es auch. In drei Etappen – 1968, 1972-73 und 1976 – entstand das Saarlandmuseum als Abfolge pavillonartiger Baukörper, aneinandergestaffelt auf dem Uferterrain an der Saar. Ein weiterer „Pavillon“ kam erst 1985 ins Gespräch, nachdem die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz ihre Museumslandschaft neu zu ordnen begonnen hatte – und für die Moderne Galerie einen Erweiterungsbau für die Kunst der Gegenwart in Angriff nahm. Schönecker hatte den nächsten Pavillon mit unter Erdgeschossniveau angelegten Erschließungs- und Ausstellungsräumen vorgesehen.

Neuanfänge

2007-2008 wurde ein zweiphasiger, offener, internationaler Wettbewerb ausgelobt, an dem 345 Büros teilnahmen, Juryvorsitzender war HG Merz. 25 schickte man in eine nächste Runde, nach der 8 Büros um eine weitere Überarbeitung gebeten wurden. Auf Platz Eins lagen damals die Darmstädter Architekten Hochberg Neff. Das Wettbewerbsergebnis rief Teilnehmer auf den Plan, die sich über das Ergebnis beschwerten, weil die Jury sich nicht an die Vorgaben des Wettbewerbs gebunden gesehen hatte. Die Vergabestelle wurde angerufen – reibungslos verlief die Wettbewerbsgeschichte also nicht. Das viertplatzierte Kölner Büro twoo architekten (Sabine Trilling und Jörn Warnebier) erhielt schließlich den Planungsauftrag, wobei sich rasch zeigte, dass ihre Glasvorhangfassade, eine „pâte de verre“ mit Lufteinschlüssen unterschiedlicher Art in den Scheiben, teuer werden würde.

An der Größe des Kubus, der von der Bismarckstraße aus erschlossen werden sollte und zunächst 16 Meter aufragte, entzündete sich ein heftiger, öffentlicher Streit, dem eine Reduzierung auf 14,50 Meter folgte. 2009 feierte man den 1. Spatenstich, 2011 aber war das Vertrauensverhältnis zwischen Architekten und der wankelmütigen Bauherrschaft zerrüttet, twoo architekten kündigten. Externe Kontrolleure und der Landesrechnungshof arbeiteten das Prozedere auf, als externer Berater trat unter anderem Volker Staab auf. Anfang 2013 wurde europaweit ein weiterer Wettbewerb für das Fertigbauen des Museums mit der Vorgabe ausgelobt, das bislang Gebaute einzubeziehen. twoo architekten waren in der Jury. Dieses Mal beteiligten sich nur zwölf Büros, und mit der resultierenden Beauftragung von Kuehn Malvezzi und dem Künstler Michael Riedel fügte sich dann doch noch alles ganz gut.

Rechts vom Neubau, am Scharnier zu Hanns Schöneckers Altbau, führt der Weg am Café vorbei zum Eingang. (Bild: Wilfried Dechau)

Aufräumarbeit

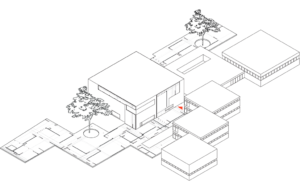

Kuehn Malvezzi verlegten die Haupteingang von der Bismarckstraße weg, hin zum Durchgangsbereich zur Saar, zwischen Alt- und Neubau, siehe den roten Pfeil in der Axonometrie. Dort gehen Alt- und Neubausubstanz ohne scharfe Absätze, Kanten oder Konturen ineinander über, was gut funktioniert. Man überlegt nicht, was jetzt noch zu Schönecker oder schon zu Kuehn Malvezzi gehört. Zudem sind die niedrigen Schönecker-Pavillons nicht mehr als Anhängsel des großen Neubaus degradiert. Die sinnfällige, funktionale Eingangsverlagerung verhalf auch dazu, die Räume im Neubau in einer Art Parcours neu zu erschließen. Unterschiedliche Geschosshöhen und Raumgrößen lassen sich trefflich durchschreiten und außerdem mit zeitgenössischer Kunst gut bestücken. Weiße Wände und offene Decken fügen sich in den unteren, hohen Ausstellungsräumen bestens zur Kunstkulisse; in den oberen, niedrigeren Etagen dominieren die technischen Installationen unter der Decke allerdings doch. Ein fugenlos verlegter Bituterrazzo – geschliffener Gussasphaltestrich – hält den ganzen Neubau mit einem lichten Grau zusammen, wirkt ein wenig wie Auslegware, dem Auge bietet er keinen Halt.

Nicht zuletzt ließen sich Arbeitsräume der Restauratoren und ein Vorlagesaal aus dem Keller ins Erdgeschoss verlagern. Auch Café und Museumsladen sind so platziert, dass sie unabhängig von den Öffnungszeiten des Museums genutzt werden können. Die funktionale Aufwertung des Ensembles ist im Ganzen hervorragend gelungen.

Weichzeichnung: Gefiltert durch ein außenliegendes Stahlnetz: Ausblick Richtung Innenstadt auf die Musikhochschule und das Saarländische Staatstheater. (Bild: Wilfried Dechau)

Haustechnik unter der Decke – unverkleidet dominiert sie in unterschiedlichen Raumhöhen mal mehr, mal weniger. (Bild: Wilfried Dechau)

Den geschossübergreifenden Ausstellungsraum inszenierte die Künstlerin Pae White. (© Courtesy neuggerriemschneider Berlin / Pae White 2017, Bild: Wilfried Dechau)

Bau als Kunst

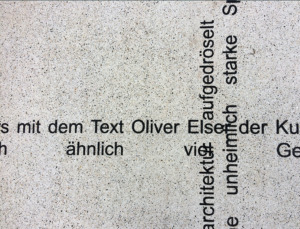

Neben der nicht zu unterschätzenden „Aufräumarbeit“ kennzeichnet das Architekturverständnis von Kuehn Malvezzi die Bedeutung des Saarlandmuseums. Sie arbeiten mit Künstlern bereits in frühesten Phasen, bei der Suche nach Konzepten und Ideen zusammen. Zum einen entwickeln sie deswegen, ähnlich wie Herzog & de Meuron, keine formal festgelegte „Handschrift“. Auch das bei Architekten derzeit beliebte Entwurfsmotiv „Haltung“ rührt sie kaum. Um konkret zu werden: Wenn es darum geht, ein unfertiges und trotzdem schon heftig kritisiertes Projekt wie das Saarlandmuseum zuende zu bringen, dann muss Wert darauf gelegt werden, über den öffentlichen Raum angemessene Signale in die Öffentlichkeit zu senden. Mit dem rund 4000 Quadratmeter großen „Teppich“ aus Werksteinplatten, den Michael Riedel entworfen hat und der platzbildend wie auch als Fassadengestaltung wirkt, werden Menschen geradezu eingeladen, näherzutreten und zu schauen. Auch zu lesen. Und sich einzulassen auf die Erkundung des neu gefassten Ensembles.

Es sind Texte auf die Platten aufgetragen, die das Protokoll einer Debatte des Saarländischen Landtags vom 22. April 2015 wiedergeben. In ihr wurde abschließend über die Erweiterung der Modernen Galerie und über Michael Riedels künstlerischen Beitrag dazu beraten. Durch Vergrößerung wird jeweils das Wort „Museum“ hervorgehoben, was hier und da etwas ironisch aufdringlich wirken mag, aber nun gut: Damit wird auch eine Art Wegweiserfunktion erfüllt, fast automatisch wendet man sich dem von der Straße aus nicht einsehbaren Eingang zu.

Es sind Texte auf die Platten aufgetragen, die das Protokoll einer Debatte des Saarländischen Landtags vom 22. April 2015 wiedergeben. In ihr wurde abschließend über die Erweiterung der Modernen Galerie und über Michael Riedels künstlerischen Beitrag dazu beraten. Durch Vergrößerung wird jeweils das Wort „Museum“ hervorgehoben, was hier und da etwas ironisch aufdringlich wirken mag, aber nun gut: Damit wird auch eine Art Wegweiserfunktion erfüllt, fast automatisch wendet man sich dem von der Straße aus nicht einsehbaren Eingang zu.

Vor der Eröffnung: An einem Stahlaufsatz über dem Eingang wird noch gearbeitet. (Bild: Wilfried Dechau)

Dieses (Architektur-)Kunstwerk provoziert nicht, es zeigt sich vielmehr anschmiegsam zwischen Alt- und Neubau sowie öffentlichem Raum. Die Frage, was denn hier Kunst und was Architektur sei, stellt sich einfach nicht. Mit der schwierigen Hinterlassenschaft eines unglücklich verlaufenen Baubeginns ist es Architekten und Künstler unspektakulär gelungen, ein attraktives Museum zu schaffen, ein Stück Stadt zu reparieren, mehr noch: es aufzuwerten und nebenbei einen Teil der Stadtgesellschaft zu befrieden.

Aufsicht / Grundriss der Gesamtanlage und des von Michael Riedel konzipierten Freiraumbereiches (Bild: Michael Riedel)

Anmerkungen

(1) Zur Dokumentation des Wettbewerbs: http://www.competitionline.com/de/ergebnisse/7792

Moderne Galerie, Saarlandmuseum | Bismarckstraße 11-15 | 66111 Saarbrücken | https://www.kulturbesitz.de/

Zur Eröffnung erscheint eine Publikation, hrsg. von Roland Mönig und Wilfried Kuehn, ISBN

978-3-932036-85-9

Bauherr

Stiftung Saarländischer Kulturbesitz

Architekten

Kuehn Malvezzi, Berlin, mit Michael Riedel, Frankfurt am Main

Mitarbeiter

Nina S. Beitzen, Matthias Breithack, Margherita Fanin, Karin Fendt, Philipp Kring, Yu Ninagawa, Dominic Sackmann

Bauleitung

Wenzel + Wenzel, Karlsruhe

Landschaftsarchitekten

BBZ, Berlin

Weitere Neubauten in Saarbrücken

Umbau Gerberstraße 29

Umbau Gerberstraße 29

Bauherr: GBS Gebäudemanagement Saarbrücken

Architekten: Bayer & Strobel, Kaiserslautern

2014

(Bild: Architekten)

PSD Bank Bahnhofstraße 68

PSD Bank Bahnhofstraße 68

Bauherr: PSD Bank RheinNeckarSaar

Architekten: Bayer & Strobel, Kaiserslautern

2016

(Bild: Architekten)

Stadthaus Am Mügelsberg 4

Stadthaus Am Mügelsberg 4

Bauherren: Baugemeinschaft Boudier/Flor/Stahnke

Architekten: FLOSUNDK, Saarbrücken

2016

(Bild: Wilfried Dechau)

Bauwaggon Federnschmiede

Bauwaggon Federnschmiede

Tor 38

Bauherrin: Vera Burbach-Brünjes

Architekt: Brünjes Architekten, Saarbrücken

Umbau Siemens-Veraltung zu Wohnungen, Unique 3

Umbau Siemens-Veraltung zu Wohnungen, Unique 3

Martin-Luther-Straße 25

Architekt: Peter von Seidlein (1967)

Umbau Cube Lofts: Bauwerk, Eric Nalbach, Erik Hauser

2017

Wohnungen: im Bau

(Bild: Wilfried Dechau)