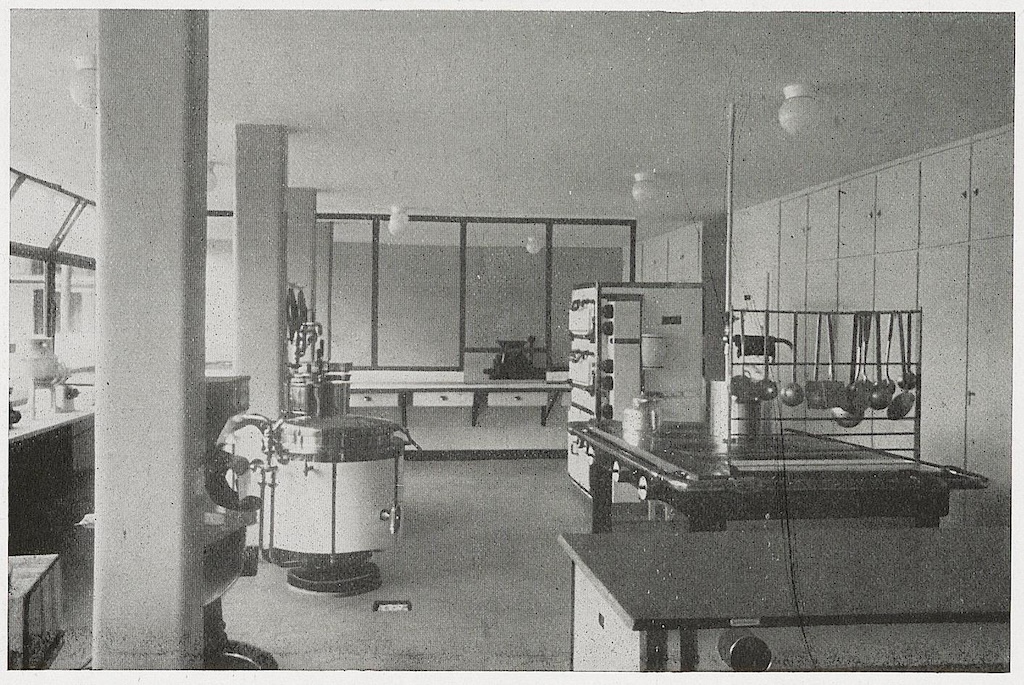

Blick in die Küche des Budgeheims, Frankfurt am Main (Bild © Das Neue Frankfurt, Heft 7, 1930, S. 174 unten)

Zum 100-jährigen Jubiläum des „Neuen Frankfurts“ zeigt das Museum Angewandte Kunst in Frankfurt am Main die Ausstellung „Yes, we care. Das neue Frankfurt und die Frage nach dem Gemeinwohl“. Gerda Breuer sprach mit Kuratorin Grit Weber über Gemeinwohl und Care-Arbeit des damaligen Stadtentwicklungsprogramms im Vergleich zu heute und darüber, wie der gesellschaftliche Fortschritt von damals für aktuelle Fragen genutzt werden kann.

Der Beitrag erschien zuerst im DDC Magazin am 2. April 2025. Wir danken für die Möglichkeit, ihn zu veröffentlichen. red

Grit Weber ist stellvertretende Direktorin des Museum Angewandte Kunst in Frankfurt am Main und Kuratorin für Design. (Bild © Sabine Schirdewahn)

Gerda Breuer: Liebe Grit Weber, als stellvertretende Direktorin des Museum Angewandte Kunst in Frankfurt am Main und Kuratorin für Design verantworten Sie die Ausstellung mit dem Titel „Yes, we care.“. Anlass ist das 100-jährige Jubiläum des Stadtentwicklungsprogramms „Neues Frankfurt“ 2025. Einerseits behandeln Sie hier Konzepte aus den 1920er- und 30er-Jahren und die Frage nach dem Gemeinwohl; auf der anderen Seite geht es auch um die Aktualität des Themas Care-Arbeit, das immer wieder an den Rand der Diskussionen gerät.

Das „Neue Frankfurt“ ist ein hervorragendes Beispiel für eine Transformation mit Gestaltungsmitteln der Moderne. Man kann hier sehr eindrucksvoll von einem erweiterten Designbegriff sprechen. Nun verband man das „Neue Frankfurt“ in der Vergangenheit insbesondere mit der Architektur, auch etwa mit so ikonischen Designlösungen wie der „Frankfurter Küche“. Viel zu kurz ist in meinen Augen bisher immer das Thema der Gemeinwohlpflege und Daseinsfürsorge in diesem Rahmen gewesen, die ja ganz zentral für die soziale Ausrichtung des Neuen Frankfurt war. Was Sie zur Wahl dieses Schwerpunktes veranlasst hat?

Grit Weber: … vor allem das Beobachten aktueller Tendenzen: zahlreiche Diskurse über die Care-Krise, Gender Pay Gap und Gender Care Gap, Altersarmut insbesondere bei Frauen und über allem die sich zuspitzende Wohnungsnot in den Metropolen wie Frankfurt. Auch beschleicht mich gleichzeitig ein leises Unbehagen darüber, wie das „Neue Frankfurt“ mit zunehmender Annäherung an das Jubiläum häufig kritiklos emporgehoben, mythisiert und zuweilen auch instrumentalisiert wird. Besonders von den Verfechter…innen des „Bauens um jeden Preis“. Wir fragen zu wenig, für wen eigentlich gebaut wird und was eigentlich mit dem ganzen Leerstand passiert. Ein vertiefender Blick auf die Gestaltungsgeschichte ist ja immer erhellend und stärkt den Widerspruchsgeist. Auch fand ich es mit zunehmender Beschäftigung zum Thema „Neues Frankfurt“ interessant, eine in der Geschichte stattgefundene Gestaltungsleistung mit dem vergleichsweise jungen Begriff des Social Design in Verbindung zu bringen und damit den Blick auf Design, der sich ja häufig auf ästhetische Fragen und formale Aspekte konzentriert, um die soziale Ebene zu erweitern.

Messestand zum Thema Gesunde Ernährung während der Ausstellung „Die Hausfrau der Gegenwart“, Festhalle, Haus der Moden, Frankfurt am Main, 1932. (Bild © Archiv Messe Frankfurt)

Gerda Breuer: Wird diese Ausstellung Auftakt und Teil des großen Events World Design Capital Frankfurt 2026 sein, das ja den Titel „Design for Democracy. Atmospheres for a better life“ trägt? Sie sprechen von einem „Diskursraum“.

Grit Weber: Frankfurt am Main wird 2026 World Design Capital. Ein wesentliches Argument für die Bewerbung war der Bezug auf die Leistungen des „Neuen Frankfurt“. Was liegt näher, als beide Ereignisse – das Jubiläum 2025 und den Titel World Design Capital 2026 – miteinander zu verbinden? Das Museum Angewandte Kunst tut dies mit einer ganzen Reihe von Ausstellungen und Veranstaltungen. Neben „Yes, we care.“ arbeite ich auch an einer Ausstellung mit dem Titel „Was war das Neue Frankfurt?“. Damit möchten wir die Besucher:innen mit den Grundinformationen über diese Gestaltungsmoderne versorgen und gleichzeitig ihren wirklich umwälzenden Ansatz transformieren. In kürzester Zeit sind ja nicht nur 12.000 Wohnungen entstanden, sondern auch zahlreiche Industriebauten und öffentliche Gebäude. Als zeitgenössische Ebene für die Ausstellung „Yes, we care.“ entwickle ich gemeinsam mit etlichen Kooperationspartner:innen einen Diskursraum. Hier wollen wir breiter über die Gestaltungsimpulse und ihre Bedeutung für eine Solidargemeinschaft sprechen. Ich bin der Meinung, dass der soziale Gedanke Grundlage einer jeden demokratischen Ordnung ist.

Wer Social Design macht, ist eine Demokrat:in und umgekehrt: Demokratien gelingen dann am besten, wenn sie auf starken sozialen Strukturen basieren.

Im Neuen Frankfurt wurde soziale Infrastruktur integriert gedacht. Blick auf den Ladenblock in der Hadrianstraße, Römerstadt, um 1930, Architekt: Carl-Hermann Rudloff. (Bild: Hermann Collischonn /Sammlung der ernst-may-gesellschaft)

Gerda Breuer: Es lässt sich kaum aufzählen, was allein die städtische Verwaltung im Projekt „Neues Frankfurt“ in den 1920er-Jahren für die Daseinsfürsorge ihrer Bevölkerung unternommen hat. Ich zitiere ein paar Punkte aus dem Konzept: Von großangelegtem sozialen Wohnungsbau bis zur Weiterentwicklung und Gründung kommunaler Institutionen (Fürsorgeamt, Sportamt, Kulturamt und Gesundheitsamt), von einer professionalisierten Kinder-, Kranken- und Altenfürsorge (Neubau von Krankenhäusern, Altersheimen, Kindergärten und Professionalisierung der Berufsausbildung für diese Bereiche) bis zu strukturierten Schul- und Weiterbildungsentwicklungen (Schulneubauten, pädagogische Einrichtungen sowie Volksbildung, Frauenbildungs- und Frauenerwerbsvereinen, aber auch Bibliothekswesen und Kulturhäuser), von zentralisierten Einrichtungen zur Unterstützung häuslicher Arbeit (Zentralwäschereien, Zentralheizungen, Zentralküchen) bis zu genossenschaftlichen Gründungen und einer lebendigen Debattenkultur, die sich nicht allein in der Zeitschrift „Das Neue Frankfurt“ widerspiegelte. Hinzu kamen private Initiativen von Einzelnen und Gemeinschaften. Das ist wirklich vorbildlich. Und dennoch hat sich die Gesellschaft verändert. Was kann man von den einstigen Konzepten heute übernehmen? Was müsste sich ändern?

Grit Weber: Eine passive Übernahme wäre keine gute Idee. Unsere Situation heute unterscheidet sich in vielen Themen fundamental. Ich spreche daher lieber von Impulsen und Anregungen: Wie schon weiter oben angerissen ist die Frage zu stellen, für wen eigentlich gebaut wird: Das „Neue Frankfurt“ konzentrierte sich auf die bürgerliche Kernfamilie aus Mutter, Vater und den Kindern. Ältere und Berufstätige, die allein lebten – hier im Besonderen berufstätige Frauen – hatten es sehr schwer, Wohnraum zu finden. Hier ist also der Begriff von der Vielfalt der Lebensentwürfe grundlegend. Wir stellen beispielsweise eine Stiftung und eine Genossenschaft vor, die vor 100 Jahren herausragende Einzellösungen entwickelten. Außerdem die Geschlechtergerechtigkeit – damals wie heute ein heißes Eisen. Sie hat Auswirkungen auf Wohnen, Bildung und Gesundheit. Auch hier kommen auch aus Frankfurt interessante Initiativen.

Studie für einen Film mit dem Arbeitstitel „Frankfurter Siedlungen“ von Ella Bergmann-Michel, Silbergelatineabzug, Frankfurt 1929–1932 (Bild: Museum Folkwang Essen, Inv.-Nr. 228/91 © Sünke Michel)

Bewundernswert ist die Geschwindigkeit, in der vor 100 Jahren Wohnraum und öffentliche Gebäude geschaffen wurden. Es wird auch heute diskutiert wie sich gesellschaftliche Prozesse beschleunigen lassen. Die öffentliche Hand heute verfügt aber über deutlich weniger Bodenflächen.

Die Privatisierungen der 1990er-Jahre rächen sich bitter. Hier muss über den Leerstand schärfer debattiert werden. Raum ist ja vorhanden, er ist nur ungleich verteilt.

Wohnen, aber auch Bildung, soziale Fürsorge und Gesundheit sind Grundbedürfnisse. Wir haben eine Mietpreisexplosion, die selbst Menschen mit einem mittleren Einkommen unter Druck setzt. Um zurück zu ihrer Frage zu kommen: Es besteht in vielen Feldern dringender Handlungsbedarf. Die Hauptanregung aus dem „Neuen Frankfurt“ ist doch die, dass der Mensch mit seinen Grundbedürfnissen in den Mittelpunkt rückt, dass der soziale Gedanke also nicht als romantische Spinnerei abgetan, sondern als Gestaltungsaufgabe ganz praktisch angegangen wurde. Und noch etwas fällt auf, wenn wir uns mit der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg beschäftigen: Trotz der politischen Kämpfe und der sozialen Schieflage gab es eine weitestgehend positive Vorstellung von der Zukunft. Der Begriff „Neu“ fällt ja in fast jedem Artikel jener Jahre: Der neue Mensch, die neue Frau, die neue Wohnung und die neue Stadt waren ja nicht nur Propaganda, sondern zeugen – bei aller kritischen Vorsicht – auch von einem Selbstbewusstsein der Menschen, die sich verändernde moderne Gesellschaft wirkungsvoll mitzugestalten.

Gerda Breuer: Wo sind heute neuralgische Punkte? Die Zeit der Corona-Krise hat gezeigt, dass Frauen in besonderem Maße für die häusliche Care-Arbeit der Familie entsprechend den alten Rollenbildern zuständig waren. Aber auch, dass Bereiche des Gemeinwohls wie Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser vernachlässigt oder auch falsch betreut wurden. Der defizitäre Zustand unserer Bildungs- und Ausbildungsinstitutionen ist ein heutiges Dauerthema. Wie stellen Sie die Aktualität mit ihren neuen Problemen und Lösungsvorschlägen in der Ausstellung dar?

Grit Weber: Der leitende Gedanke für die Ausstellung ist, das „Neue Frankfurt“ unter dem Begriff des Social Design zu betrachten. Bevor sich eine Idee in Form eines Designobjekts oder einer Architektur materialisiert, fließt gewaltig viel Arbeit in den Aufbau immaterieller Strukturen: zwischenmenschliche Beziehungen und Vertrauensverhältnisse, soziale Netzwerke und Organisationen, die die Voraussetzung für die Umsetzung als Gegenstand, Haus, Siedlung erst schaffen.

Auch die Arbeit an den sozialen Strukturen ist Care-Arbeit. Care-Arbeit schafft Mehrwert in Form von sozialer und ökologischer Lebensqualität, Bildung und Gesundheit.

Je nach Eigentums- und Abhängigkeitsstrukturen ist die Verteilung von Fürsorge aber auch ein Indikator für Ausbeutung, Ungerechtigkeit und Marginalisierung. Wir behandeln diese Aspekte in erster Linie mit Blick auf das „Neue Frankfurt“ – so ist auch der Titel der Ausstellung zu verstehen. Doch bereits im Katalog haben wir zeitgenössische Fragestellungen untergebracht. Darüber hinaus wird es in der Ausstellung Interviews mit Akteur*innen aus den Bereichen Gesundheitsvorsorge, Bildung und sozialer Fürsorge geben, die ihre Sicht auf die Problemlagen – die „neuralgischen“ Punkte, von denen Sie sprechen – und mögliche Lösungen vermitteln. Auch haben wir die Ergebnisse des Forschungsseminars „Learning from Neues Frankfurt“ und das vertikale Studio „Common Housing Futures“ mit Gabu Heindl und Iva Marčetić von der Universität Kassel als „Ausstellung in der Ausstellung“ implementiert, die sehr aktuelle und kritische Fragen zur Wohnsituation im heutigen Frankfurt zur Debatte stellen. Die Ausstellung liefert dafür den Rahmen, schafft somit einen weiteren Raum für den Diskurs, der sich dann im Begleitprogramm entfaltet.

Gerda Breuer: Einerseits ist Care-Arbeit immer noch ein Thema von Frauen, auf der anderen Seite hat das „Neue Frankfurt“ auch herausragende Frauen vorzuweisen, die die Probleme und Lösungen beschreiben, teils auch bewältigt haben. Sie werden, vermute ich, Filme von Ella Bergmann-Michel über einzelne Initiativen zeigen. Einzigartig ist aber auch Margarete Schütte-Lihotzky. Sie hat sich ja beschwert, dass sie immer nur mit der „Frankfurter Küche“ in Verbindung gebracht wird. Und in der Tat kann sie ein sehr umfassendes architektonisches und gestalterisches Werk vorweisen mit Entwürfen von Kindergärten, Schulen, Altenheimen etc. in der „Brigade May“ in der Sowjetunion, aber auch in der Türkei, und schon vor Frankfurt in Wien. Sie werden, soweit ich sehe, auch auf Frauen- und Frauenerwerbsvereine aufmerksam machen. Welche Rolle spielen geschlechterspezifische Aspekte in Ihrer Ausstellung?

Grit Weber: Care-Arbeit war und ist bis heute weiblich konnotiert. Ohne die Arbeit von Frauen und ohne die Einführung strukturierter Bildungswege für sie – eine der wichtigsten Forderungen aus der ersten Frauenbewegung um 1900 – ist die Umsetzung dessen, was damals Daseinsfürsorge und heute soziale Verantwortung heißt, nicht darstellbar. Frauen arbeiten als Lehrerinnen, Krankenschwestern, Sozialarbeiterinnen, Kindergärtnerinnen. Diese Berufswege waren damals das Tor zu ihrer finanziellen Unabhängigkeit. Darin liegt aber auch die Zweischneidigkeit in Bezug auf eine neuerliche Festschreibung auf soziale Dienstleistungen als „weibliche“ Tätigkeitsfelder, zusätzlich zu ihrer unbezahlten Arbeit im Haushalt. Auch im „Neuen Frankfurt“ sollte eine paternalistisch aufgefasste Umerziehung des Menschen zum „Neuen Menschen“ stattfinden und auch die Bewohner…innen der neuen Siedlungen sollten zu „besseren Wohnsitten“ finden: modulare Möbel, keine Ornamente oder Dekorationen, sondern eine überall propagierte Sachlichkeit. Auch die Frau sollte sich zur „Neuen Frau“ entwickeln, ohne aber ihr Engagement im Haushalt aufzugeben.

Diese doppelte Attribuierung der Frau als häusliches und gleichzeitig defizitäres Wesen, gehört in den damaligen Diskurs der von Männern dominierten Architekturmoderne wie das Flachdach und die Typenmöbel.

In der Ausstellung zeigen wir dies, stellen aber auch Frauenorganisationen vor, die selbst aktiv Forderungen und Lösungsansätze lieferten. Dazu gehört ein in Frankfurt tätiger Frauenwohnungsverein, der zur Bauherrin eines für Frauen entworfenen Wohnhauses wurde, aber auch die recht öffentlichkeitswirksamen Hausfrauenvereine. Und natürlich borgen wir uns den Blick der in Frankfurt so stilbildenden Künstlerinnen wie Ella Bergmann-Michel, Ilse Bing oder Jeanne Mandello. Sie sind mit ihren Kameras schon damals in die sozialen Problemfelder vorgestoßen.

Die „Frankfurter Küche“ von Margarete Schütte-Lihotzky, im Ernst-May Haus in der Römerstadt. (Bild ©#visitfrankfurt, plazy Isabela Pacini)

Gerda Breuer: Viele Objekte von Ferdinand Kramer beispielsweise sind für das „Neue Frankfurt“ entworfen worden. Heute werden sie zum Teil wieder neu produziert. Designlösungen im Sinne der Moderne wurden hier realisiert. Es sind aber auch Alltagsdinge von Erwerbslosen unter der Leitung der Stadtverwaltung gebaut worden. Überhaupt spielte die kostengünstige Organisation von Produktion eine große Rolle. Könnte man sich alternative Produktionsformen für eine Bevölkerung mit geringem Einkommen auch heute vorstellen?

Grit Weber: Ferdinand Kramer ist ein gutes Beispiel. Als Designer war sein Impuls, gute und einfache Dinge für den alltäglichen Bedarf herzustellen. Das ging so kostengünstig, weil seine Entwürfe immer diese einfache und solide Produktion berücksichtigten. Auch war die Lohnarbeit der proletarischen Schicht damals so günstig und wurde noch günstiger, indem Erwerbslose für die Arbeit herangezogen wurden. Wir haben Fotografien aus dem Historischen Museum, die solche Arbeitsplätze in Frankfurt zeigen. Aber wollen wir dies heute wirklich den Menschen zumuten? Das manifestiert doch Ausgrenzung! Unser heutiges Problem ist ja nicht, dass wir eine Massenarbeitslosigkeit haben, wie es vor allem ab 1929 der Fall war. Unser Problem ist auch nicht, dass die Menschen sich nicht die Möbel leisten können, sondern, dass sie keinen bezahlbaren Wohnraum finden oder dass die Zugänge zu Bildung und Gesundheit ungleich verteilt sind. Auch sind die heutigen prekären Produktionsverhältnisse und die Risiken bis auf einige Ausnahmen in den globalen Süden ausgelagert.

Wir haben also ein Verteilungsproblem. Und auch damals hat die vergünstigte Produktion der Wohnungen des „Neuen Frankfurt“ allenfalls die Mittelschicht erreicht. Für die proletarischen Schichten blieben die Häuser des „Neuen Frankfurt“ weitgehend unerschwinglich.

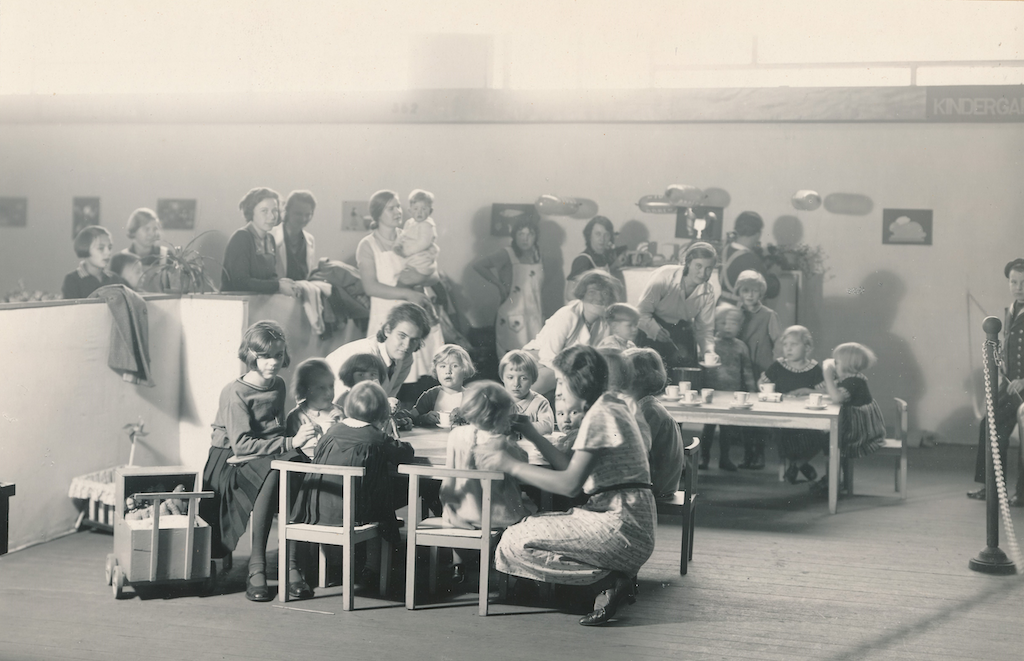

Kindergarten mit Kramer Kindermöbel während der Messe „Die Hausfrau der Gegenwart“, Festhalle, Haus der Moden, Frankfurt am Main, 1932 (Bild: Archiv Messe Frankfurt, Foto: H. Junior)

Aber man könnte sich heute durchaus eine bessere gesellschaftliche Anerkennung gemeinwohlorientierter Tätigkeitsfelder denken. Ich finde die Ideen zu einem freiwilligen sozialen Jahr immer noch gut, wenn dieses auch auf die Zeit zum Ende der Erwerbstätigkeit ausgedehnt und strukturell etabliert wird. Es gibt viele Menschen – junge und ältere, Frauen und Männer – die sich heute schon politisch wie sozial engagieren. Dieses Engagement auf eine rechtssichere Grundlage zu stellen, ist vor allem im Hinblick auf Fragen der Gemeinnützigkeit und der Stärkung der Zivilgesellschaft absolut notwendig. Außerdem lohnt sich ein Blick auf die Verschränkung von Frauenerwerbstätigkeit und guter Kinderbetreuung: Im europäischen Vergleich hinkt Deutschland – insbesondere die westlichen Bundesländer – hinter dem Bedarf an Betreuungsplätzen hinterher.

Die für das Einkommen und die Rentenerwartung so kontraproduktiven Teilzeit ist für die Berufskarrieren von Frauen ein echtes Problem und schafft Altersarmut.

Gerda Breuer: Bleibt noch die sehr spannende Frage, wie sie mit aktuellen Debatten um die Care-Krise umgehen. Wie werden die vielen Diskursstränge behandelt, die das Thema hat? Wer wird daran beteiligt? Wer kommt zu Wort und wie? Welche Lösungsbeispiele zeigen Sie?

Grit Weber: Das sind sehr viele Fragen auf einmal. Außer der direkten Sichtbarmachung in der Ausstellung gibt es ein ziemlich diskursives Begleitprogramm mit Kooperationen beispielsweise zum „Women in Architecture“-Festival zum Thema Gesundheit und Stadt, wir organisieren gemeinsam mit dem Deutschen Architekturmusem (DAM) und dem Historischen Museum Frankfurt (HMF) eine Summer School, in der vor allem Aspekte des Wohnens als soziale Schlüsselfrage Eingang finden werden. Hierzu haben wir eine Kooperation mit dem Amt für Jugend und Soziales erarbeitet, eine weitere Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt entsteht gerade.

Wir zeigen das Ergebnis des Forschungsseminars „Learning from Neues Frankfurt“ der Universität Kassel, von der ich oben schon sprach. Eine weitere Kooperation haben wir mit dem Modellbauseminar der BTU Cottbus umgesetzt, die in ihrer Beschäftigung mit dem „Neuen Frankfurt“ Modelle von einer Pavillonschule, einem Wohnhaus für Ältere Menschen, aber auch zwei nie realisierte Gebäude in der Ausstellung zur Diskussion stellen – dem Volkshaus West von Max Cetto und dem Montessori-Kinderhaus von dem bereits erwähnten Ferdinand Kramer. Wir produzieren einen Katalog, für den zahlreiche Autor:innen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen geschrieben haben. Er verbindet das historische Wissen über die Care-Arbeit von vor 100 Jahren und die aktuelle Diskursebene.

Gerda Breuer: Vielen Dank, liebe Grit Weber, für die ausführliche Beschreibung des komplexen Themas und seiner vielen Anwendungsfelder.

Yes, we care. Das Neue Frankfurt und die Frage nach dem Gemeinwohl

Museum Angewandte Kunst, Frankfurt am Main

10. Mai 2025 – 11. Januar 2026

Eröffnung: Freitag, 9. Mai 2025, 19 Uhr

Literaturempfehlungen

Gerda Breuer (Hrsg.): Kramer, Ferdinand. Design für variablen Gebrauch. Ernst Wasmuth Verlag, Tübingen, Berlin 2014

Klaus Klemp, Annika Sellmann, Matthias Wagner K, Grit Weber (Hrsg.): Moderne am Main 1919–1933. AV Edition, Stuttgart 2019 (Katalog zu der gleichnamigen Ausstellung im Museum Angewandte Kunst Frankfurt am Main).

Marcel Bois, Bernadette Reinhold (Hrsg.): Margarete Schütte-Lihotzky. Architektur. Politik. Geschlecht. Neue Perspektiven auf Leben und Werk. Birkhauser Verlag, Basel 2019. (Englische Ausgabe: Marcel Bois, Bernadette Reinhold (Hrsg.): Margarete Schütte-Lihotzky. Architecture. Politics. Gender. New Perspectives on Her Life and Work. Birkhauser Verlag, Basel 2023)

Ulla Terlinden, Susanna von Oertzen (Hrsg.): Die Wohnungsfrage ist Frauensache! Frauenbewegung und Wohnreform 1870 bis 1933. Reimer Verlag, Berlin 2006

ist seit 2015 stellvertretende Direktorin am Museum Angewandte Kunst in Frankfurt am Main und Kuratorin für Design, Kunst und Medien. Nach ihrem kunstwissenschaftlichen Studium war sie zunächst als Journalistin tätig. Seit Sommer 2024 ist Weber im Vorstand der Martin Elsaesser-Stiftung engagiert. Die zuletzt von ihr kuratierten Ausstellungen waren „Ars Viva ’21: Rob Crosse, Richard Sides, Sung Tieu“ (2020); „Mythos Handwerk. Zwischen Ideal und Alltag“ (2022); „Kramer lieben: Objekte. Architektur. Film. Kunst. Gespräch“ (2023) sowie die Publikation „In Material denken: Das Modell zwischen Designprozess und Museumssammlung“ (2024).