Sommerzeit: Zeit für Reisen, für Entdeckungen oder Wiederentdeckungen. Für genaues Sehen und anspruchsvolles Schmökern. Vier Empfehlungen für Bücher, die dazu animieren.

Deutscher Werkbund Baden-Württemberg (Hg.): Die Werkbundsiedlung am Weißenhof – Raumkunst und Visionen. 116 Seiten, 200 Abbildungen, 21 x 21 cm, 24 Euro

av edition, Stuttgart, 2023

In den seit 2021 erscheinenden Bänden des baden-württembergischen Werkbunds, zur Weißenhofsiedlung, die auf das große 100-jährige Jubiläum einstimmen, ist der vierte Band erschienen. Er widmet sich unter dem Titel „Raumkunst und Visionen“ einem bunten Strauß von Themen, die vom Weißenhof im Film über Willi Baumeisters Typografie, Lilly Reich – immer noch im Schatten von Walter Gropius – bis zu den Erinnerungen von Frank Werner reichen, der einst Redenschreiber für Lothar Späth war und sich der „wirkmächtigen“ Architekturgalerie am Weißenhof „immer noch aufs Herzlichste verbunden fühlt.“

Der stark differierende Charakter – zwischen kunstwissenschaftlichem Essay (etwa über die Konflikte zwischen Werkbund und „Stuttgarter Schule von Wolfgang Voigt), über Spekulationen, was Ferdinand Kramer für die Weißenhof-Siedlung gebaut hätte (Grit Weber) bis zu einer anonymisierten Zitate-Sammlung der Bewohnerinnen von Oud-Häusern – gibt dem kleinen Kompendium etwas von einem Magazin. Unterhaltsam, abwechslungsreich und mit viel Personality: Bernhard Pankok, Werner Graeff, Heinz Rasch. Dann darf auch eine kleine Anekdote dabei sein, die mit der Weißenhof-Siedlung nicht mehr viel zu tun hat. Es geht dabei um eine Postkarte von 1949, die Willi Baumeister an Karl Gutbrod schrieb. Thema: der Besuch des ‚Folie Bergère‘ und eine Show, in der Josephin Baker auftrat. Der fünfte Band der Reihe soll übrigens in den kommenden Tagen erscheinen.

Caroline Voet, Hans W. van der Laan: A House to Live With. 16 Variations by Dom Hans van der Laan and His Companions. 420 Seiten, 174 farbige und 410 s/w-Abbildungen, 21 x 28 cm, englisch, 68 Euro

park Books, Zürich, 2024

Der Klappentext nennt ihn eine Kultfigur. Dom Hans van der Laan hätte diese Bezeichnung wahrscheinlich nicht gefallen, auch wenn seine theoretischen Auseinandersetzungen mit den Grundlagen der Architektur einen großen Einfluss ausübten. Sein Vater war Architekt, zwei seiner Brüder waren es und auch einer seiner Neffen sollte es werden. Hans van der Laan war Benediktinermönch. Er unterrichtete in’s-Hertogenbosch kirchliche Architektur in einem freien Kontext, vermittelte und erweiterte seine auf mathematischen Gesetzen und Proportionen aufbauende Vorstellung von Architektur. Mit seinem Bruder Nico arbeitete er eng zusammen. So entstand ein kleiner Kreis von Gleichgesinnten, die „Bossche School“.

16 der Häuser, die deren Mitglieder zwischen 1966 und 85 bauten, werden in diesem Buch vorgestellt, die Grundlagen, auf denen sie aufbauten, die Haltung, die den Entwürfen zugrunde liegt, die Referenzen, die eine Rolle spielten: das römische Patiohaus vor allem, oder Stonehendge. Dabei entstand eine Architektur der materiellen Bescheidenheit, die mit wenigem auskommt. Ziegel, Holz, Beton, zurückhaltende Möblierung, geschlämmte Wände. Die 16 ausführlich dokumentierten Häuser sind bescheidene Einfamilienhäuser, manchmal sogar weniger als das, Refugien, die die Suche nach dem beschreiben, was das Wesentliche der Architektur sein könnte. Anhand der 16 Beispiele werden die Ideen die in dieser Bosschen School entwickelt wurden, nachvollziehbar, greifbar, wird die Theorie lebendig. Garten, Tisch, Nische, Innenhof werden dabei zu wesentlichen Bezugsgrößen, um die herum sich die Architektur entwickelte.

Zusammengefasst wird dies in einem wunderbar gründlich erarbeiteten und anregend gestalteten Buch, illustriert mit Fotos, die der Architektur gerecht werden. Das Buch bietet eine eigenwillige und fordernde Hilfestellung in der aktuellen Frage, was eigentlich suffizent heißen könnte. Die nach innen gerichtete, konzentrierte Architektur macht die Bezüge zur klösterlichen Architektur offensichtlich. Aber dieses Buch lässt offen, ob es auch anders herum gesehen werden könnte: Dass die kirchliche, kösterliche Architektur sich aus dem einfachen Haus entwickelt, das sich auf die Erfüllung elementarer Bedürfnissen konzentriert.

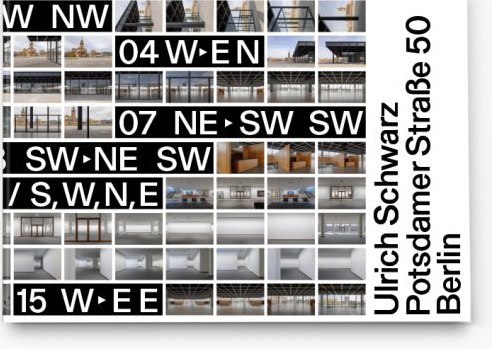

Ulrich Schwarz: Potsdamer Straße 50 Berlin. 228 Seiten, 103 Abbildungen, 30,5 × 22 cm, dt./engl., 48 Euro

Hartmann Books, Stuttgart, 2024

Die Potsdamer Straße 50 in Berlin ist die Adresse der Neuen Nationalgalerie. Ein Tempel der Moderne, Mies van der Rohes einziges nach 1945 in Europa errichtete Gebäude. In diesem Buch nähert sich der Fotograf Ulrich Schwarz dem Gebäude auf eine streng konzeptionelle Weise. 15 Sequenzen zeigen Bilder, die jeweils entlang einer Achse aufgenommen wurden. Dieses zwischen Film und Bild changierende Vorgehen verändert den Blick in die gleiche Richtung mit jeder Aufnahme, öffnet oder schließt den Raum, lenkt den Blick auf Details oder löst sich von ihnen.

Was Mies van der Rohe mit seinem Gebäude angestrebt hatte, „Übergänge zwischen Stadt und Museum, Öffentlichem und Nichtöffentlichem, Innen und Außen, Subjekt und Objekt fließend zu gestalten“ (Verlagstext), wird hier auf faszinierende Weise in die Form des Buchs übertragen. Es geht nur um das Haus: Kein Mensch, kein Exponat ist auf den Bildern zu sehen. Ein Essay von Ulf Erdmann Ziegler über das „Haus als Bild“, er verweist auf die Regel, im Museum nicht zu laut zu sprechen, sie „stammt aus der Kirche, weil es dort darum ging, etwas zu erspüren oder erfahren, das man nicht sehen kann.“ In diesen Sinne ist dies ein Buch der Stille. Zum Einstieg wird aus Thomas Bernhards „Gehen“ zitiert, „… und wundern uns lange Zeit, daß wir uns mit dem, was wir sehen, zufrieden geben, mit Millionen und Abermillionen aufeinander- und untereinanderliegenden, sich fortwährend ineinander schiebenden und verschiebenden Bildern.“ Dieses Buch ist eine Aufforderung, sich nicht mit dem, was man meint, bereits gesehen zu haben, zufrieden zu geben.

Ben Buschfeld, Katrin Lesser: Tautes Heim. Story & Details. 80 Seiten, 120 Abbildungen, 14,8 x 21 cm, 16 Euro

Verlag für berlin-Brandenburg, Berlin, 2025

Die Geschichte dieses Hauses in der Berliner Hufeisensiedlung könnte dem ein oder anderen schon mal begegnet sein, brandneu ist sie nicht mehr. Aber gute Geschichten darf man ruhig immer wieder erzählen; hier nun ist sie das erste Mal in Form einer kleinen Publikation vorgelegt. 2010 hatte das Haus von 1930 zum Verkauf gestanden, Katrin Lesser und Ben Buschfeld hatten sich dafür interessiert und es schließlich auch gekauft; es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen.

Sie sanierten, restaurierten, ergänzten das Haus, das in großen Teilen noch Originalsubstanz aufwies. Sie bauten selbst Möbel im Stil der Bauzeit, suchten auf Flohmärkten nach Möbeln, die sie in den Vermietermagazinen der 1930er fanden. Sie erbrachten viele Leistungen selbst, zogen aber in wesentlichen Fragen Expert:innen hinzu, etwa Farbrestaurator:innen, um die Farbigkeit des Inneren so nah wie möglich an den Ursprungszustand zu anzugleichen. Das alles im übrigen ohne Förderung. Das Ergebnis hat die Fachleute überzeugt, die liebevolle Restaurierung wurde mehrmals ausgezeichnet. Nun kann man das Haus mieten, und kürzer oder länger in einem Haus wohnen, das sich fast wieder so zeigt wie nach Fertigstellung – ein mietbares Museum, wie es Lesser und Buschfeld nennen.

Das Buch erzählt dazu die Geschichte, die Hintergründe, den dem Erwerb vorausgegangenen Aufbau einer Datenbank für die Hufeisensiedlung. Und wie es sich für eine Publikation zu einem Museum gehört, werden die Exponate vorgestellt: Vom Brotkasten über „Tante Ingrids Stickdecke“ und eine Wagenfeld-Leuchte bis zur Frankfurter Küche, den Wegplatten und den Obstbäumen, die sich draußen finden – denn auch der Garten wurde den Plänen Leberecht Migges folgend restauriert. Mit einer Mischung aus zeitversetzt blühenden Bäumen, die auch zeitversetzt Früchte liefern. Auch in anderen Häusern der Siedlung seien die Obstbäume so, wie sie Migge geplant hatte, wieder gepflanzt worden, berichten Buschfeld und Lesser. Na also.