Stilkritik (85) | Eine Lifestylezeitschrift zeigt, wie das Haus 2020 aussieht. Das „HOME 2020“ sei ein Haus für die Zukunft, versprechen die Architekten von Graft, die es entworfen haben. Dabei steckt in diesem Entwurf hauptsächlich Vergangenheit. Und auch der Versuch, Vergangenheit als Zukunft zu idealisieren, ist alles andere als neu. Da wäre mehr drin gewesen.

Die Zeitschrift H.O.M.E. gehört nicht zu den Zeitschriften, mit denen wir – die Redaktion von Marlowes – uns regelmäßig beschäftigen. Das sagt nicht viel, weil wir uns, beschränkt, wie unsere Möglichkeiten nun mal sind, nur mit einem kleinen Teil der Dinge, mit denen man sich befassen könnte, beschäftigen können. H.O.M.E. nennt sich „das Designmagazin zum Wohlfühlen“, und auch wenn wir uns sicher gerne wohlfühlen, so ist das meist ein anderes Feld, das diese Zeitschrift bespielt. Sie liefert Lifestyleanleitungen und Leitfäden für die feinen und vielleicht auch oft nicht ganz so feinen Unterschiede – ein Geschäftsmodell, das darauf basiert, Menschen nahezulegen, welche Dinge sie sich zulegen könnten. Das macht die Home – implizit und explizit. Direkt und undirekt. Offensichtlich und nicht ganz und gar offensichtlich.

Vom schönen, privilegierten Leben

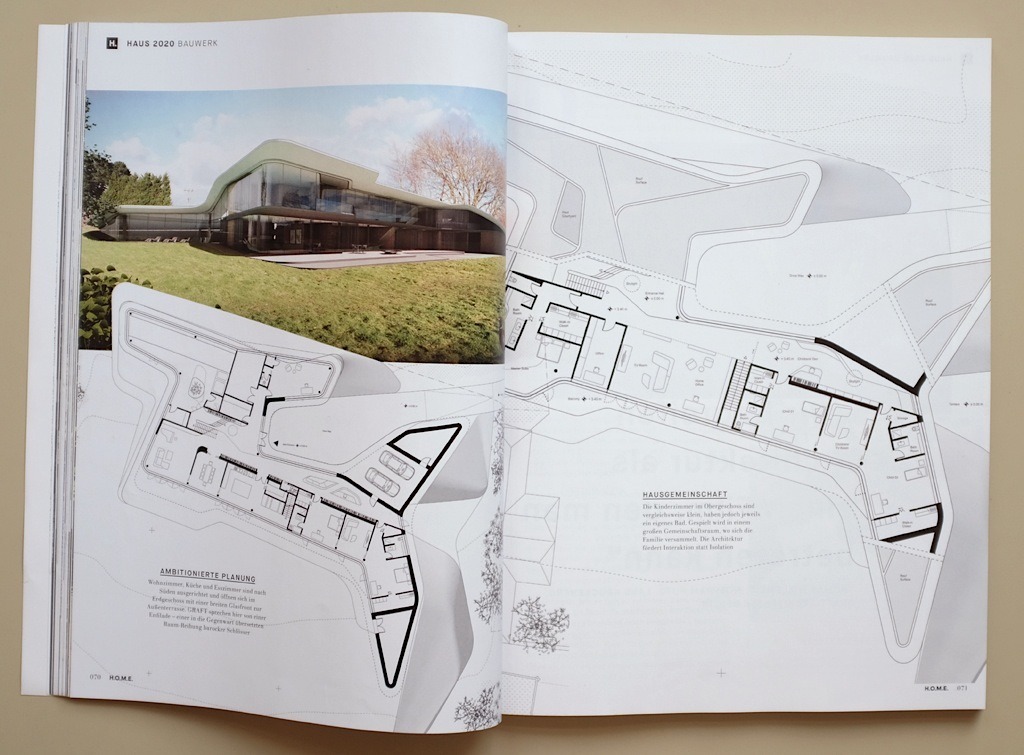

So nah an der Natur, dass es nur mit dem Auto zu erreichen ist? Das Haus 2020. Seitenansicht Home 1/2020. (Foto: Christian Holl)

Will man genauer verstehen, warum und wie das funktioniert, könnte man sich die Erlebnisgesellschaft von Gerhard Schulze zu Gemüte führen, der bestimmte Milieus statt Klassen in einer Gesellschaft ausmacht, in der es nicht mehr darum geht, Dinge selbst zu erstellen und sein Leben irgendwie durch eigenes Durchwurtscheln zu bewältigen – sondern sich in einer Überfülle aus Angeboten das auszuwählen, was zu einem passt oder von dem man gerne hätte, dass es zu einem passt. Man würde in bestimmten Milieus wahrscheinlich nicht mehr sagen, dass man etwas bewältigt, das klingt nach Gewalt und Anstrengung, das ist etwas, woran man scheitern könnte, etwas für Sozialhilfeempfänger oder Loser. In Milieus, an die sich Home wendet, kuratiert man sein Leben. Seine Wohnung. Seinen Habitus. Und so weiter. Man lässt sich coachen, geht auf Tastings, hat vielleicht sogar einen Einkaufsberater, sucht nach Dingen, von denen man weiß, dass die Peergroup es goutiert, aber im besten Fall noch nicht kennt. Und um die richtigen Entscheidungen zu treffen, gibt es Zeitschriften, zum Beispiel, wenn man das Geld für einen Einkaufsberater nicht hat und dennoch möglichst nahe an das Ideal, das vermittelt wird, herankommen möchte, auch wenn man es nicht erreicht.

Zum Themenspekrtum der Home gehört dann auch die Einrichtung und die Hülle für die Einrichtung, vulgo das Haus. Das sind in der Regel Häuser, die versprechen, dass das Leben ein einziger Urlaub ist, weil der Urlaub das wahre Leben ist. Es sind auch nicht Häuser, sondern „Tophäuser“. Mit Blick auf die Weinberge, wo „die Grenzen zwischen Architektur und Natur verschwimmen“, mit „Sonne, Sand und Meer“, es geht da um „Architektur mit Seeblick“, um „Wohnen in der Wildnis“ oder „Das Haus am See“; in der Stadt kommt viel Kunst dazu, um den Verlust von Natur und Wildnis zu kompensieren.

Und irgendwann ist dann eben doch der Punkt erreicht, an dem wir uns mit der Home beschäftigen. Denn hier wird etwas gemacht, was nicht die Grenzen zwischen Natur und Architektur verschwimmen lässt, sondern die zwischen Abbilden und Konstruieren. Wünsche und Sehnsüchte können nicht nur erfüllt und gestillt werden, sondern auch geweckt werden. Es ist wie Werbung. Es ist Werbung. Werbung für eine Vorstellung von guter Architektur, die vieles ignoriert, was zu guter Architektur gehört. Denn irgendwann geht es um etwas, das nicht nur die angeht, die sich „Architektur mit Seeblick“ leisten können.

Wessen Zukunft?

Denn irgendwann ist trotz dieser bekannten Kritik der Punkt erreicht, an dem das Reden von Verantwortung und Klimawandel, von Suffizienz, von Umdenken und Umsteuern, das wir hier in aller Regel wohlwollend begleiten, konkret werden muss. Es muss irgendwann erlaubt sein, diesen Anspruch auf die Probe zu stellen. Der BDA hat im letzten Jahr ein Manifest verabschiedet, das unter dem Titel „Das Haus der Erde“ mit dem Satz beginnt, „Der Traum vom ewigen Wachstum ist geplatzt.“

Das Büro Graft, das unter anderem 2018 den deutschen Pavillon auf der Biennale kuratierte, dessen Partner Willemeit, Krückeberg und Putz BDA-Mitglieder sind, lässt nun ein eigenes Projekt in der Home zeigen, das nicht nur einfach irgend ein „Tophaus“ ist, das man sich leisten können muss, um sich selbst permanent damit belügen zu können, dass Architektur und Natur miteinander verschmelzen dürfen, wenn man nur genug ausblendet. Es sei ein „Haus für die Zukunft“. Es ist ein Haus, das für einen Bauherrn in Südengland geplant wurde. Das auf 750 Quadratmetern Wohnfläche gerade mal zwei Kinderzimmer und zwei Gästezimmer unterbringt. Das, wie man lesen darf, die Enfilade barocker Schlösser in die Gegenwart übersetzt.

Fast über hundert Seiten werden Einrichtungsvarianten durchgespielt, Firmen können ihre Produkte anpreisen. Home zeigte trendberichtähnliche Collagen, die den Zusammenhang zur Villa in Südengland lose genug lassen, so dass sie auch für andere Zimmer vorstellbar werden – dass sie also auch für den Leser interessant sind, der gerade kein Kleingeld für die 750-Quadratmeter-Villa hat. Smart, zeitlos elegant, vorausschauendes Denken, Vokabeln dieser Art werden heruntergespult. „Nah an der Natur, ökologisch vorbildlich, freundlich zu seinen Bewohnern und traumhaft schön“, so charakterisieren die Architekten selbst ihr Projekt, das eines geblieben ist, weil es keine Baugenehmigung erhielt.

Der platte Unterschied

Das Grasdach berührt den Boden nicht, damit es nicht zu platt illusorisch wirkt. Die ausgreifenden Flügel würden zu spitzen Winkeln führen, wenn sie im Entwurf nicht abgerundet wären: Die Suggestion von Dynamik hat es nicht mehr nötig, sich noch wie vielleicht in den 1990ern aggressiv zu geben. Was hier vorgeführt wird, ist die perfekte Entsprechung dessen, was Bentmann Müller 1970 anhand der Veneto-Villa analysierten. Auch diese Villa, das Haus der Zukunft, verdeckt Autoritätskonflikte. Es kaschiert sie mit einer Geste der Versöhnung von Kultur und Natur, es überspielt die Ungerechtigkeiten, dank derer es möglich wird, dass ein Einzelner für sich ein solches Haus bauen darf, in einer vermeintlich ökologisch korrekten Inszenierung. Auch hier muss man wohl annehmen, dass solche Zusammenhänge als so selbstverständlich vorausgesetzt werden, dass man eine bewusste Intention nicht mehr unterstellen darf – so hatten das Bentmann Müller in Bezug auf das Veneto konstatiert. Und vielleicht ist es auch noch irgendwie zu rechtfertigen, dass Graft den Auftrag angenommen haben, um das Beste aus einer Aufgabe zu machen, die auch so bearbeitet wird. Die Anmaßung freilich, etwas als ökologisch zu verkaufen um den Preis, die Scheuklappen eng genug anzulegen, bleibt.

Vor allem aber bleibt der fade Beigeschmack, dass hier ein Büro, das sich an anderen Maßstäben messen lassen will, genau das unterminiert, wofür es zu stehen behauptet. Man lese das Mission Statement auf der Website des Büros. Man denke an die Häuser für die Opfer von Hurrican Katrina. An das Reisestipendium Climate Change, den Solarkiosk. Und man halte sich vor Augen, dass Graft zu den Gründungsunterzeichnern der Resolution „German Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency“ gehört. Auch die Home-Redaktion muss sich fragen lassen, ob ihr zum zwanzigjährigen Jubiläum nichts besseres eingefallen ist, als diese Präsentation vom Business as Usual, von anderen sozial blinden und deswegen ökologisch fragwürdigen Wohlfühlatmosphären nur durch den Anstrich von „Zukunft“ zu unterscheiden. Dieser Unterschied ist nicht einmal fein. Er ist platt.

Wir waren schon weiter

Als die Zeitschrift Home noch frisch auf dem Markt war, hat das Magazin der SZ darüber nachgedacht, wie wir wohnen werden. (Foto: Christian Holl)

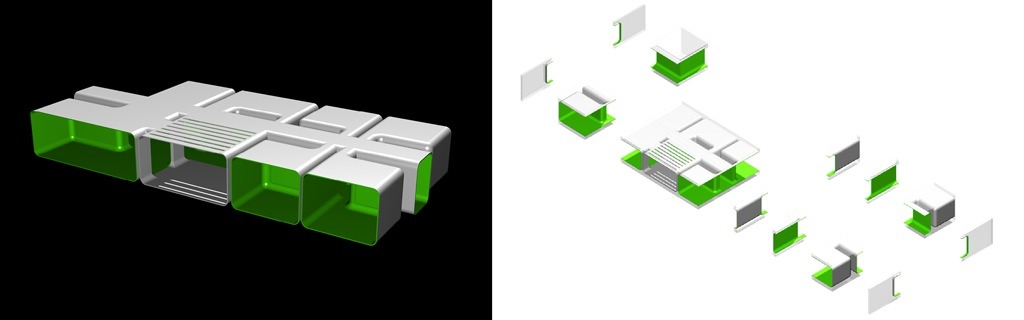

Es hätte auch anders gehen können. 2001 hatte das Magazin der Süddeutschen Zeitung einen Wettbewerb für das „Haus der Gegenwart“ ausgelobt. Mit 200 Quadratmetern für vier Personen sollte es auch nicht unbedingt klein sein, hätte aber „nur“ 500.000 DM kosten dürfen. Es gab eine ziemlich hochkarätige Jury und einen ersten Preis für André Poitiers, dessen Entwurf vielleicht auch formal etwas modisch war, der aber als ein Komposit aus Raumzellen eine Varianz mitdachte, die die unbestimmte Aufgabenstellung „vier Personen“ zum Ausgangspunkt des Gedankenexperiments machte, wie Räume anders konfiguriert und organisiert werden, dass verschiedene Lebensmodelle möglich werden.

Poitiers Vorschlag war ein transformierbares Modell, das in ein Einfamilien-, ein Reihenhaus, eine Aufstockung und einen Anbau hätte münden können. Es war ein Modell, das vieles denkbar werden ließ, das als Typ auch nicht darauf hätte beschränkt werden müssen, in genau der Form verwirklicht zu werden, die zum Wettbewerb eingereicht wurde.

Überraschend aktuell: ein variables Strukturkonzept als Antwort auf verschiedene Anforderungen. Das Siegerkonzept von André Poitiers im Wettbewerb des SZ-Magazins von 2001. (Bild: André Poitiers Architekt, Hamburg)

Ein Modell, dass das einlöst, was Graft nur behauptet: Co-Working und Co-Living handhabbar zu machen, ohne die Flächen einfach zu vergrößern und ein uraltes feudales Landsitzdenken in schicke Lifestyleformen zu packen – mehr ist das „Haus 2020“ nämlich nicht. Vielleicht wäre ein Wettbewerb mit 34 Architekturbüros und einer Jury vom Schlag derer, die 2001 vom SZ-Magazin berufen wurden (unter anderem mit Jil Sander, Bazon Brock, Shigeru Ban, Matteo Thun und Kristin Feireiss) für die Home nicht bezahlbar gewesen. Aber wenn es nur drei Büros gewesen wären, eine intelligente Aufgabenstellung, eine Offenheit für eine Vielfalt von Lebensstilen, die man dann ja immer noch hätte trendberichtartig behandeln können, eine Aufgabenstellung, die auch daran denkt, dass Menschen wenig Geld zur Verfügung haben könnten – und wenn es dabei auch darum gegangen wäre, ein solches Modell als eines zu verstehen, das Lebensqualität nicht gegen Ressourenverbrauch ausspielt, dann hätte man Respekt haben dürfen. Vor Graft, die das ja hätten kuratieren oder beraten können, vor der Home, die ihren Leserinnen und Lesern Lust auf etwas jenseits der Riesenvilla mit Swimmingpool und Seeblick macht. „Wir sehen uns danach, an den Käfigstäben zu rütteln und eine neue Welt zu erfinden“, wird Lars Krückeberg in der Home zitiert. Ach, wenn sie das doch nur gemacht hätten. Statt dessen haben sie nur die Käfigstäbe golden lackiert.