Tief im Wald ist es weder urban, noch gibt es außer der unsichtbaren Kohlendioxidkonzentration etwas, was eine neuzeitliche Datierung zulässt. Die Dörfer sind ausgebleicht. Es sind Aufenthaltsorte für die, die den Absprung noch nicht geschafft und kaum Kraft und Zeit dafür haben, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und an der Wahlurne ihren Unmut über eine Politik ausdrücken, die nur auf die rentablen Städte schaut.

Wenn das nächste Mal Besuch kommt, könnte ich ihm – ob jung oder alt – anschaulich das Leben erklären, dafür genügt eine Tour zu den Dörfern im Pfälzer Wald. Architektur bildet Geschichte ab, überall. Auch hier, auf dem Land, im Wald, wird die Abwesenheit der Baukultur offensichtlich. Die hutzeligen Häuser zeigen alle Produkte aus den Baumärkten, wie sie in den letzten Jahrzehnten erhältlich waren. Es sind somit Musterhäuser. Sie blieben halbwegs komfortabel bewohnbar, obwohl sie wie geflickt aussehen. Aber es gibt wie bei einem schlechten Gebiss ziemlich viel Kariöses und Faules dazwischen. Reiche Leute leben hier nicht.

Wald, keine Wiesen, aber vor langer Zeit eine Fabrik in anspruchsvoller Architektur (Bild: Ursula Baus)

Warum sind die Menschen wohl früher in den Wald gezogen? Das können doch nicht alles Förster oder Holzfäller gewesen sein? Da entdecken wir die Rudimente zweier Schuhfabriken, ein Wunder, dass sie im Jubeljahr noch nicht unter „Bauhaus“ rubriziert sind. Dann eine verlassene Tankstelle, eine ruinöse Schmiede.

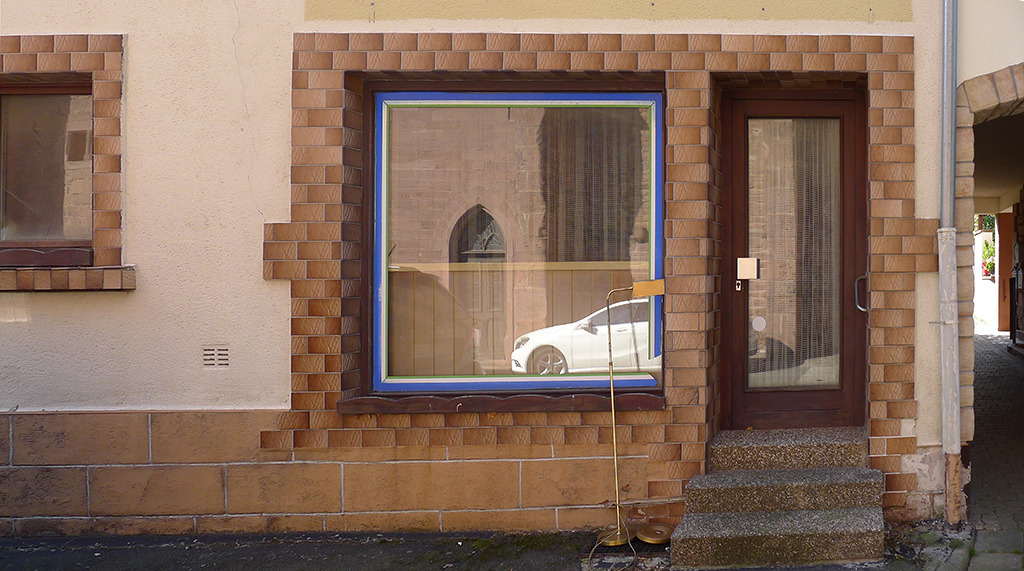

Auffallend ist, dass es einmal zahlreiche Läden gab. Man erkennt sie an den tief liegenden Schaufenstern. Manchmal verraten eine Brezel, ein Paar Würste oder ein Werkzeug im Schlussstein des Türbogens, mit welchen Waren gehandelt wurde. Es gab wohl einen regen Austausch, bevor Amazon und Zalando das Geschäft übernahmen und mit den Supermärkten an der Schnellstraße die Plastiktüten als Kulturzeichen die Provinz erreichten. Jetzt werden die ehemaligen Geschäfte bewohnt oder als Lager genutzt, die Fenster sind mit schmutzigen Gardinen verhangen, beklebt oder zugemüllt. Wenn ein Haus Glück hat, ist eine Fußpflegerin, ein Versicherungsmakler oder ein Hundefrisör eingezogen. Was man eben täglich so braucht auf dem Dorf.

In einem Ort zählen wir sechs Wirtshäuser – alle zu. Das älteste unter einem barocken Mansarddach hatte einen – jetzt verwilderten – Gastgarten mit einer riesigen Linde. Gut vorstellbar, hier bei einer Weinschorle zu sitzen. Die anderen Lokale sind noch erkennbar an den bunt-schlierigen Fensterbutzen, einem runden Lamellenabzug über dem Türsturz (früher wurde eben ungeniert geraucht) und den ausgeblichenen Schildern von Brauereien, die niemand mehr kennt. In einem Glaskasten für die Speisekarten klemmt ein verblichener Zettel: Wir schließen zum 31. 12. 2018. Das war der jüngste Abgang. Inzwischen ist ein Zigarettenautomat die einzige öffentliche Einrichtung im Dorf.

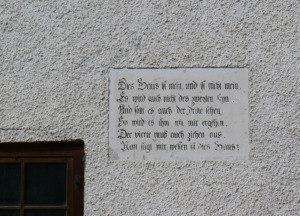

Bleiben noch die Kirchen. Sie sind verschlossen. Ein Priester aus Indien oder Polen versorgt mehrere Gemeinden ambulant. Manche Gotteshäuser haben einen gotischen Chor und wurden später klassizistisch oder neuromanisch um ein Vielfaches vergrößert. Es gibt auch wehrhafte Kirchenburgen aus völkischer Zeit und bisweilen hilflos originelle Gebilde, als nach dem Krieg die Überlebenden dankbar das Wirtschaftswunder ausprobierten. Aber das Wachstum hat längst den Stillstand erreicht, in jeder der großen Kirchen hätten alle Bewohner der weiten Umgebung Platz.

Die Kirche im Dorf lassen – eine stattliche Kirche, in der allenfalls zu Orgelkonzerten mehr als zehn Menschen weilen. (Bild: Ursula Baus)

Das alles könnte ich zum Beispiel meinen Enkeln zeigen und erzählen, ich kann mich noch erinnern, als hier das ganz normale Leben herrschte. War es damals besser? Oder sollen wir uns in die gängige Formel flüchten: Es war einfach anders?