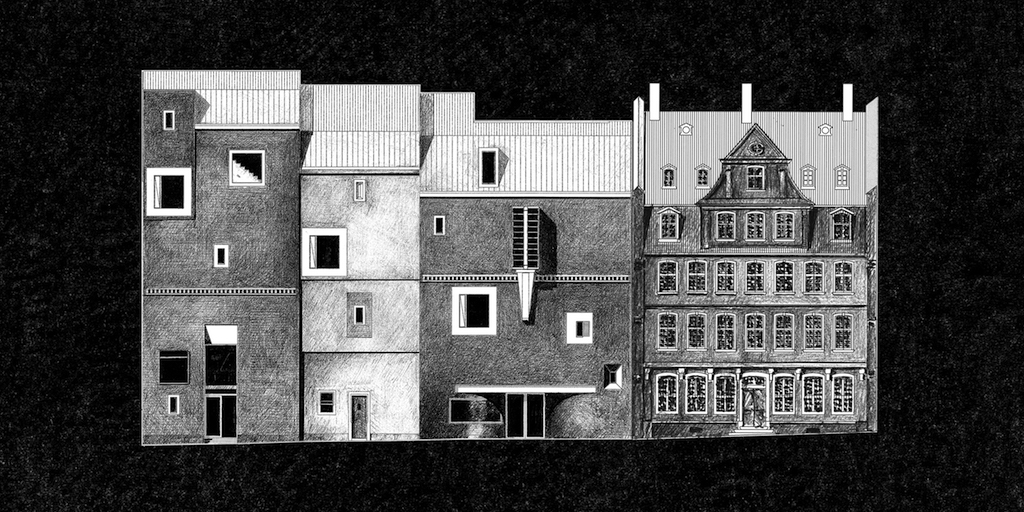

Ansicht des Deutschen Romantik-Museums am Hirschgraben. Links das Goethe-Haus. (Bild: Alexander Englert)

Im September eröffnete der Neubau des Deutschen Romantik-Museums in Frankfurt am Main. Selten hat eine Bauaufgabe so gut zur Architekturauffassung von Mäckler Architekten gepasst.

Scheinbar drei Häuser, tatsächlich aber nur eines. Eine funktionale Erklärung für diese Dreiteilung gibt es aber dennoch. (Bild: Eckhart Matthäus)

Schon der Ort ist vielschichtig. In dem Haus, das heute etwa die Mitte kleinen Frankfurter Straße Im Hirschgraben markiert, wurde am 28. August 1749 Johann Wolfgang Goethe geboren, der hier seine Kindheit und Jugend verlebte, ehe er 1775 nach Weimar übersiedelte. Wie die umliegende Bebauung auch, wurde es im Zweiten Weltkrieg zerstört. Doch nur Goethes Geburtshaus wurde bis 1951 nach historischem Vorbild wiederaufgebaut. Nebenan entstand ein weitestgehend zweckmäßiger, aber solide gestalteter Neubau für den Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der hier bis 2012 ansässig war. 2013 lobte die städtische AGB Frankfurt Holding einen Wettbewerb zur Neubebauung des Areals aus, Landes&Partner erhielten den Zuschlag für Städtebau und die Realisierung der sogenannten Goethe-Höfe samt Sanierung des historischen Cantate-Saals, Mäckler Architekten wurden mit der Umsetzung des straßenseitigen Romantik-Museums betraut.

Das neue Museum zeigt sich zum Hirschgraben wie drei kleine Häuser, die einen angemessenen Takt zum Goethehaus bilden. Nach oben kragen sie stockwerkweise aus, was nicht nur historisches Zitat, sondern der Tatsache geschuldet ist, dass sich anders die geforderten Flächen nicht auf dem relativ kleinen Fußabdruck des Hauses unterbringen ließen. Mäckler plante zunächst, die Tiefe des Grundstücks auszunutzen. Dass das nicht geschah, ist mit Blick auf die Höfe, die nun erhalten und entstanden sind, ein wahrer Glücksfall. Auch und vor allem im Bereich der erschreckend lieblos detaillierten Goethehöfe.

3:1

Straßenseitig betonen unterschiedliche Farben und Putze die Aufteilung des Neubaus ebenso wie die drei Eingangstüren, die die Nutzungsbereiche des Museums separat erschließen: Museumspädagogik, Sonderausstellung und der eigentliche Haupteingang in das Ausstellungshaus können getrennt voneinander erschlossen werden, Kindergruppen oder Gäste von Abendveranstaltungen somit unabhängig von den Öffnungszeiten eingelassen werden. Dass sich die Fassade überhaupt in dieser Art und Weise mit einer Vielzahl von Öffnungen in den Stadtraum hinein mitteilt, ist insofern bemerkenswert, als das Programm des Museums tageslichtfreie Räume zum Schutz der wertvollen Exponate forderte. Also haben die Architektinnen hier eine lange Treppe und alle Räume angeordnet, denen sich irgendwie Öffnungen zuordnen ließen.

Erdgeschoss: Foyer mit Blick in den Garten und auf die Brandwand des Goethe-Hauses. (Bilder: Eckhart Matthäus)

Es sind viele Erzählstränge, die Mäckler Architekten hier verwoben haben, man kann sie alle lesen, für das Verständnis des Hauses aber sind weder sie selbst noch ihr genaues Verständnis zwingend notwendig. Dennoch ist es bemerkenswert, wie es gelingt, den Ort selbst in und durch diesen Neubau zum Sprechen zu bringen. So ist das Foyer mit einem bunten Pflaster ausgelegt, in dem jene Steine verbaut sind, die aus Kriegsschutt hergestellt und Teil des Vorgängerbaus aus den 1950er-Jahren waren. Es lebt sowohl die Vor- wie die Nachkriegsarchitektur in ihnen fort. Ein großes Fenster gibt den Blick in einen durch Spenden finanzierten Garten frei, ein Fernrohr ermöglicht das Studium einer ebenfalls gespendeten Buchsammlung, deren Regal bis unter die Decke des zweigeschossigen Raums reichen. Die gegenüberliegende Brandwand des Goethehauses bildet den nördlichen Abschluss des Foyers und wurde sorgsam freigelegt. Sie zeigt tatsächlich historische und bis ins 17. Jahrhundert zurückdatierbare Einschlüsse und prominent die Sandsteineinfassung eines inzwischen zugemauerten Fensters. Unterhalb des Foyers befindet sich der momentan noch ungenutzte große Raum der Wechselausstellungen.

Blaues Wunder

Nach oben geht es wahlweise barrierefrei über einen Aufzug – auf eine inklusive Erschließung des Goethehauses durch den Neubau wurde leider verzichtet – oder atmosphärisch deutlich ansprechender über eine herrliche Treppe. Gepflastert mit einer Variation des im Foyer eingeführten Bodenbelags, verkürzt sie sich optisch derart, dass sie merklich länger aussieht, als sie es tatsächlich ist. Sowohl die Breite der Treppenstufen als auch die Größe der Öffnungen, die zu den Ausstellungsräumen auf den beiden Obergeschossen führen, sind so ausgeführt, dass sie dieses optische Verwirrspiel unterstreichen. Von oben dann die gegenteilige Wirkung: die Treppe wirkt irritierend kurz. Eine ironische Brechung, wie sie beispielsweise Brentano auf literarischer Ebene praktizierte. Mit den beiden Podesten und den Eingängen in die Ausstellungsgeschosse vermittelt die Treppe zwischen der äußeren Dreiteilung und der inneren Organisation des Hauses.

Das Freie Deutsche Hochstift versucht mit der Goethe-Galerie im ersten Ausstellungsgeschoss, einen inhaltlichen Übergang zum benachbarten Geburtshaus des Dichterfürsten zu schaffen. Gezeigt werden Bilder von Caspar David Friedrich, Johann Heinrich Füssli und anderen, mit denen sich Goethe selbst auseinandersetzte, oder Werke, die sein Schaffen thematisieren sowie Porträts des Dichters und seines Umfelds. Eingezogen sind die Bilder nun in angemessen proportionierte Raumfolgen, die zwischen Saal und Kabinett pendeln und in ihrer Kleinteiligkeit die fast das ganze Gebäude durchmessenden Ausstellungsflächen kaschieren.

Eine Dauerausstellung als Glücksfall

Blick in die Dauerausstellung, die sich im zweiten und dritten Obergeschoss befindet (links), sowie in die Goethe-Galerie im ersten Obergeschoss (Bilder: Eckhart Matthäus)

Bemerkenswerter als diese Galerie aber ist die ebenfalls dauerhaft gezeigte Schau zur Romantik. Es sind „leise Exponate“, die in der Architektur eine angemessene Unterstützung finden. Gewachsene Bezüge zwischen den Ausstellungsstationen, die rein chronologisch geordnet sind, zeigen eine beeindruckende Anzahl von Originalen, die in Tischvitrinen angeordnet sind. Die Möbel schützen die Originale und können von den Besucher:innen selbst geöffnet werden. Die Schau wurde vom Frankfurter Studio „Sounds of Silence“ entwickelt, nachdem gemeinsam mit dem Hochstift und Wissenschaftler:innen die Exponate ausgewählt wurden. Diese Akribie zahlt sich aus. Es ist eine beeindruckend aktuelle Ausstellung geworden. Hier wird klar, was „die Romantik“ war, was die heterogene Gruppe von Protgonist:innen umtrieb und wie sehr die damalige Zeit unserer heutigen gleicht: die Hinwendung zur Natur als Ergebnis eines erlebten Mangels bis hin zur idealisierten Überhöhung, dazu das Aufkommen technischer Innovationen und der Wegfall bekannter Koordinaten für Werte und Normen, was zu einer transzendentalen Obdachlosigkeit führte. Was den Romantikern Eisenbahn und Aufklärung samt Abkehr von der katholischen Kirche waren, mögen heute Veränderungen durch Digitalisierung, Segregation oder geschlechtergerechte Sprache sein. Die Suche nach neuen Orientierungs- und Vorstellungspunkten verbindet die Romantik mit unserer Zeit ebenso wie antisemitische Tendenzen und nationalistische Auswüchse. Und auch hier: überall finden sich Nischen und Treppen, die vom Ausstellungsgeschehen wegführen. Mal in kleine Separees mit Lesegelegenheiten, mal zu kleinen Erkern. Ein fein gesetztes Fenster in der obersten Etage rahmt den Blick auf den Dreiklang aus Nachkriegsarchitektur, Dom und EZB-Turm. Ein eingehauster Austritt setzt die Wand zum Goethehaus erneut in Szene, ein anderer den Hof und erneut das Geburtshaus des Dichterfürsten.

Raumwucher und meisterliche Details

Als Abschluss des Rundgangs verbindet eine gewendelte Treppe das Obergeschoss wieder mit dem Eingangsbereich. Hier wird einmal mehr deutlich, wie sehr diese Architektur auch im Detail überzeugt. Überall fallen die sorgsamen Details ins Auge. Der mit farbigen Zuschlägen ausgeführte Beton wurde gestockt und scharriert, sodass er einer zeitgemäßen Interpretation des lokalen Buntsandsteins zu entsprechen scheint. Geländer und Handläufe sind Ausdruck großer Handwerkskunst, die Fließen an den Toiletten-Wänden bilden ein Ornament, einfach weil sie ab einem Meter Wandhöhe mit der Schauseite nach Innen uns sozusagen „verkehrt herum“ verlegt wurden. Fügungen, Materialien und Farben – und damit die Architektur selbst – erzählen oder bieten Freiraum an, der gefüllt werden kann. Edmund Husserl plädierte in seiner „Kopernikanische Umwendung der Kopernikanischen Umwendung“ 1934 dafür, trotz des Wissens um die Erde als Himmelskörper unter vielen anderen, die Oberfläche unseres Planeten als räumlich neutral anzusehen – räumliche Zusammenhänge zwischen den Körpern als davon losgelöst zu betrachten. Wo sich die Romantiker bewusst von den klassischen und antiken Vorbildern abwandten, wandten sich die Protagonisten der architektonischen Moderne aus nachvollziehbaren Gründen von den bis dahin herrschenden Vorbildern ab. Die Ergänzung der „klassischen architektonischen Moderne“ durch noch ältere Elemente, die Mäckler Architekten hier einmal mehr vollziehen, ist hier eine folgerichtige Herangehensweise an ein Projekt, das die Umwendung von dieser in der Moderne vorgenommenen Umwendung vollzieht.

Deutsches Romantik-Museum, Frankfurt am Main

Architektur: Mäckler Architekten, Frankfurt am Main

Team: Christiane Will, Lothar Klein, Swetlana Keller, Kristina Leifels, Farid Schroeter, Natalia Szanin

Auftraggeberin: ABG Frankfurt Holding (Objektplanung)

Nutzer: Freies Deutsches Hochstift

Realisierung: 2016–2021

Baumanagement: schneider+schumacher Bau- und Projektmanagement GmbH

Tragwerksplanung: B+G Ingenieure Bollinger und Grohmann GmbH

Haustechnik: EGS-plan, Ingenieurgesellschaft für Energie-, Gebäude- und Solartechnik mbH

Künstlerische Leitung Dauerausstellung: Sounds of Silence

Städtebaulicher Entwurf Gesamtensemble einschließlich Goethehöfe: Landes & Partner, Frankfurt

Weitere Information zum Museum >>>

Dieser Text erschien zuerst als „kritischer raum“ in der architekt 6/21. Wir veröffentlichen eine überarbeitete und erweiterte Fassung.