In Stuttgart wurde am 4. Mai eine Ausstellung eröffnet, die im Vorfeld des 2019 anstehenden Bauhaus-Jubiläums den Bauhaus-Mythos kritisch unter die Lupe nimmt. Angesichts des zu erwartenden Hypes eine schon jetzt notwendige Relativierung.

Man sollte sich Zeit nehmen. Die Stuttgarter Bauhaus-Ausstellung, exakt 50 Jahre nach der großen Stuttgarter Bauhaus-Schau von 1968 am 4. Mai eröffnet, erstreckt sich auf beide Teile des Kunstgebäudes, den Altbau mit Kuppelsaal und den Neubau von Karl Wilhelm. In beiden Ausstellungsbereichen wird der Besucher mit einem Film als Prolog auf das eingestimmt, was jeweils präsentiert wird. Im Altbau ist begleitend zum Blick aus einem Fenster, einem Blick ins Schneegestöber, die Stimme eines Mannes zu hören, der sich an die Zeit des Bauhauses erinnert. Was er sagt, ist wenig schmeichelhaft. So wird Gropius dafür kritisiert, dass er Abschied von Gotik und Handwerk genommen habe, aber dennoch an der demiurgischen und allmächtigen Rolle des (männlichen) Architekten festgehalten habe.

Walter Gropius am Tag der Ausstellungseröffnung 1968. Er richtet sich mit einem Megafon an die gegen Schließung der HfG Ulm Demonstrierenden. Courtesy: WKV Archiv, Foto: Kurt Eppler

Im anderen Ausstellungsteil wird der Besucher von Helmut Heißenbüttel empfangen, der sein Gedicht „der mann, der lesbisch wurde“ liest, das davon handelt, ob „er als die Frau, die er gern wäre, nicht gerne ein Mann wäre“. Heißenbüttel entwickelt daraus ein Sprachspiel, das solange getrieben wird, bis die Klarheit der Geschlechtertrennung nicht mehr nachvollziehbar ist. Ein nicht nur, wie die Kuratorin Iris Dressler meint, interessanter Kommentar in einer Zeit, in der Gedichte an Außenwänden im #metoo-Furor übermalt werden (>>>), sondern auch eine feine Art, vermeintliche Gewissheiten und Eindeutigkeiten in Frage zu stellen. Und darum geht es den beiden Kuratoren Dressler und Hans D. Christ: Ambivalenzen aufzuzeigen, die Ausstellung von 1968 kritisch neu zu lesen und zu kommentieren. Diese war, einen Tag nach der studentischen Besetzung der Sorbonne in Paris, von den Protesten gegen die geplante und wenig später tatsächlich vollzogenen Schließung der HfG in Ulm begleitet gewesen. Der 68er Bauhaus-Ausstellung konnten diese Begleitgeräusche wenig anhaben: Sie gilt als einer der Meilensteine in der Bauhaus-Rezeption und hatte nicht zuletzt auch ein politisches Ziel, Deutschland auf der kulturellen Weltkarte freundlicher erscheinen zu lassen. Sie habe damit, so Christ, am Mythos Bauhaus mitgearbeitet, an dem die Ausstellung „50 Jahre nach 50 Jahre Bauhaus 1968“ nun kratzt.

Feindliche Übernahmen und Gegenpositionen

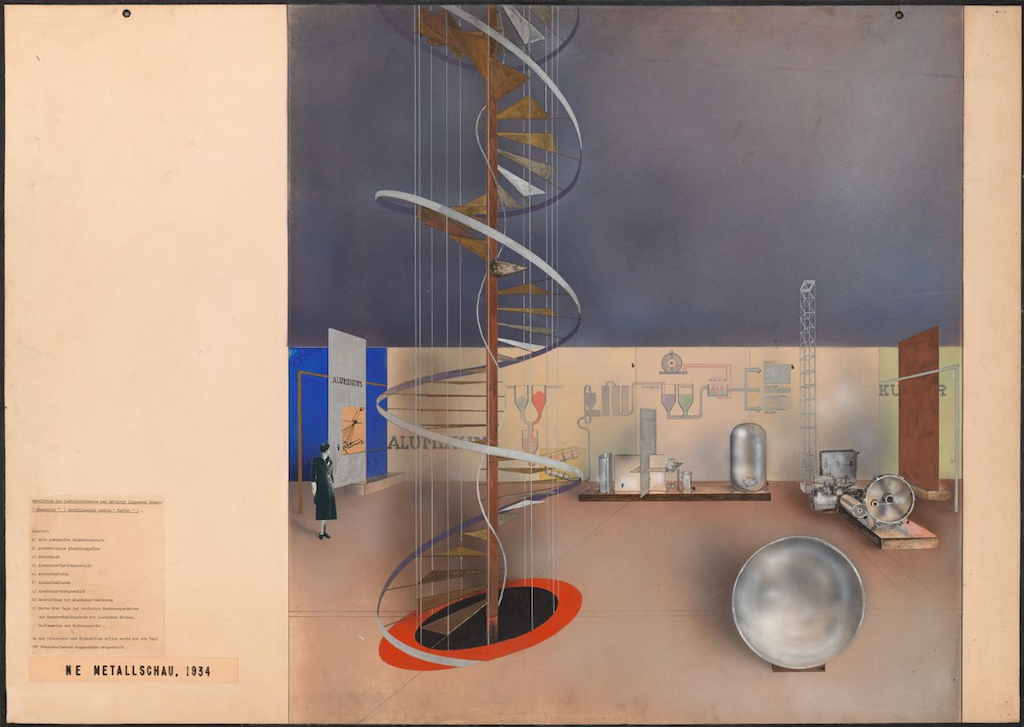

Deutsches Volk – Deutsche Arbeit, Berlin 1934. Sektion Nicht-Eisen-Metalle, Design: Walter Gropius, Joost Schmidt, Mitarbeit: Walter Funkat. Courtesy: Harvard Art Museums / Busch-Reisinger Museum

Gezeigt wird im Neubau, wie sich Bauhaus-Protagonisten – exemplarisch dafür der Ausstellungsgestalter und Grafiker Herbert Bayer – von den Nazis engagieren ließen, gezeigt wird, dass vornehmlich im Industriebau nach 1933 gerne auf Bauhaus-Architekten und die von ihnen entwickelte Architektur zurückgegriffen wurde, um sich modern zu geben. Sichtbar wird, wie sich in Ausstellungsdesign und Grafik eine ästhetische Sprache unterschiedlichen politischen Zwecken anverwandeln ließen.

Der zweite Ausstellungsteil, ebenfalls noch im Neubau, befasst sich deutlich weniger mit dem Bauhaus, sondern viel mehr mit Gegenpositionen zur Konstruktion einer homogenen Moderne, als deren Teil das Bauhaus 1968 inszeniert worden war. Hier trifft man auf die Situationisten, auf den Soziologen Lucius Burckhardt, auf Constants New Babylon.

Constant in seinem Atelier, Gitarre spielend, 1962.

© VG Bild-Kunst, Bonn 2018, Courtesy: Fondation Constant

Dem linken und einflussreichen Grafikerkollektiv Grapus wird viel Raum eingeräumt – es hatte sich im Umfeld des Institute D‘Environnement gebildet, das wiederum auf den damaligen Kultusminister Frankreichs, André Malraux und dessen Bemühungen zurückgeht, die HfG Ulm in Paris neu zu installieren.

Ein Briefwechsel zwischen Asger Jorn und Max Bill dokumentiert, wie aus einer anfänglichen Sympathie Abneigung wurde. Am Ende hatte Jorn Bill vorgeworfen, das Bauhaus-Erbe als Doktrin und nicht als Quelle der Imagination zu verstehen. Ulm war aus solcher Sicht also nicht eine kritische Weiterentwicklung der Bauhaus-Idee, sondern genauso Teil dessen, was am Umgang mit dem Bauhaus zu kritisieren ist. Hier zeigt sich exemplarisch, wie verschlungen die Ausstellung nachzeichnet, dass simplifizierende Urteile weder über das Bauhaus, noch über die Ausstellung von 1968 zu fällen sind.

Suggestion und Argumentation

Im Altbau wird unter dem Titel „Avantgarde, Krieg und Expansion: der militärisch-industrielle Komplex“ nun die Sprache eindeutiger. Hier wird eine Verbindung zwischen der Rationalisierungsarbeit von Ernst Neufert und Kriegstechnologie hergestellt. Luftfahrtfaszination und der „gottgleiche Blick“ (Ausstellungstext), der sich in Grafiken äußert, die Luftbilder verwenden, werden suggestiv zum zweiten Weltkrieg in Bezug gesetzt.

Vorwegnahme der Kriegspropagande-Rhetorik: Palais de l’air, Exposition internationale des arts et techniques, Weltausstellung, Paris 1937, Courtesy: bpk / Bayrische Staatsbibliothek / Heinrich Hoffmann

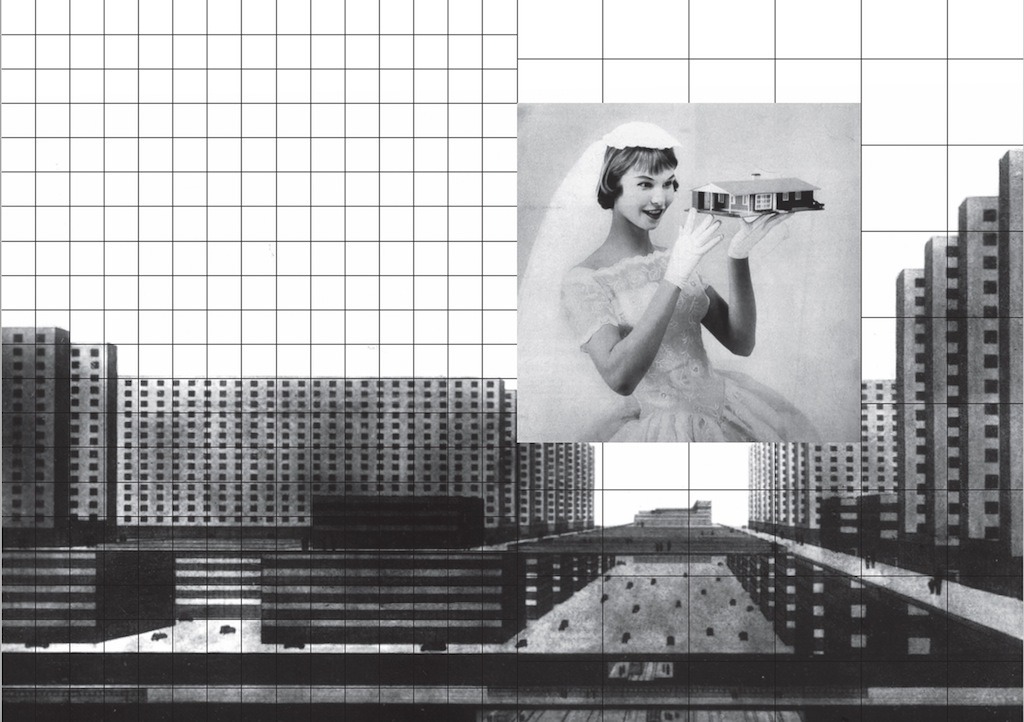

Das neue, funktionalistische Bauen, wie es sich dann nach dem Krieg durchsetzt, erwies sich als ideal auf den Kriegszerstörungen und -erfahrungen aufbauend, verwiesen wird darauf, dass es schon vor dem Krieg als die Alternative des Städtebaus verfolgt worden war, die besser vor den Folgen des Bombenkriegs schützen als es dichten Städte tun. Schließlich werden mit den Levittowns der USA die rationalisierten Herstellungsmethode als Mittel der rassistischen Raumproduktion präsentiert. Die neuen, aus dem Boden gestampften Einfamilienhausvororte waren Weißen vorbehalten. Die Argumentationslinie, die hier vom Bauhaus zur Kriegstechnologie und der homogenisierenden Raumpolitik führt, ist höchst suggestiv, aber darin nicht unproblematisch. Industrialisierung, Rationalisierung und Bauhaus werden nicht eindeutig als Folge gleicher Entwicklungen und Grundlagen dargestellt – so wird ein Kausalzusammenhang zumindest nicht ausgeschlossen, der vom Bauhaus-Denken zur Kriegsmaschinerie führt. Ein wenig Ambivalenz wie in den anderen Ausstellungsteilen hätte da gut getan. Auf industrielle Produktion aufbauende Flüchtlingsunterkünfte hätten etwa etwas davon transportieren können, wie wenig auch auf diesem Feld einfach gut und böse voneinander zu scheiden ist. Die Ausstellung wird so ein wenig zum Opfer dessen, was sie (zu Recht) kritisiert: das Bauhaus als übermächtige Einflussgröße zu verstehen, es für zu viel verantwortlich zu machen. Symptomatisch dafür der eigens erwähnte Prolog: Es ist nicht erkennbar, wer in der Arbeit von John Barker und Lázló Vancsa über das Bauhaus spricht. Und damit bleibt auch offen, ob hier wirklich jemand spricht, der die Bauhauszeit so miterlebt hat, wie es suggeriert wird, oder ob nur vorgetäuscht wird, dass hier ein Zeitzeuge Erinnerungen preisgibt.

Alter Größenwahn und neue Kunstwerke

Mona Mahall und Asli Serbest: hilberseimer, grid, bride, 2018. Collage: Hochhausstadt von ilberseimer (1924) / Photographie des Braut-Hauses von 1956 von House Beautiful / Zeichnung. Courtesy: Asli Serbest, Mona Mahall

Beeindruckend ist die überbordenden Fülle von Material aller Art – Fotos, Film, Pläne, Modelle, Bücher, Gemälde, Plastiken –, die allein den Besucht schon lohnt. Damit wird fulminant unterfüttert, was als Anliegen richtig bleibt: die Vorstellung einer homogenen Moderne, einer reduktionistischen Sicht auf die Geschichte nicht nur als unzureichend zu vermitteln, sondern auch zu zeigen, wie eine solche Sicht politisch instrumentalisiert werden kann – wie es eben mit der Ausstellung 1968 geschehen ist. An der damit gefestigten affirmativen Sicht auf das Bauhaus hat Gropius im übrigen schon zuvor selbst aktiv mitgearbeitet: Im MOMA wurde 1939 eine von ihm kuratierte Ausstellung über Bauhaus auf die Zeit beschränkt, in der er dort aktiv war. Eine solche homogenisierende Sicht macht es leichter, Machtansprüche auch kulturell zu belegen, und Voraussetzungen für das zu schaffen, was solchem Hegemonialdiskurs dient – und es macht Frontenbildung einfach. Wir erleben das auch aktuell: So wird die modernistische „weiße Moderne“ von Altstadtfreunden rechtspopulistischer Couleur als Feindbild inszeniert, von dem man sich abzuwenden habe – wodurch deren Status als die „gute“ Moderne wiederum denen bestätigt wird, die sie so sehen wollen. Wir werden in Kürze ausführlicher darauf eingehen, in der Ausstellung taucht ein solcher Zusammenhang nicht aus. Denn die verlässt sich in großen Teilen sich auf historisches Material. Viel der geäußerten Kritik am Bauhaus-Mythos ist also auch nicht neu, allerdings als Vorlauf des großen Bauhaus-Hypes, der uns im nächsten Jahr erwartet, wertvoll als eine vorausseilende Relativierung.

Insofern sind die Arbeiten des vierten Ausstellungsteils wichtig, weil sie solcher Relativierung zuarbeiten. Gezeigt wird das größenwahnsinnige Projekt Atlantropa, das eine Absenkung des Mittelmeerspiegels inklusive Stromerzeugung durch gigantische Wasserkraftwerke und Landgewinnung zum Ziel hatte und fest im hegemonial-kolonialistischen Denken verwurzelt ist. Immerhin hatte Hermann Sörgel, Spritus Rector des Projekts, Mies van der Rohe und Gropius als Unterstützer gewonnen. Gezeigt wird auch die Moskauer Schule Wchutemas aus der Perspektive des Antimodernisten Lifschitz, ein weiterer Raum ist exemplarisch Indien und einer anderen Moderne gewidmet, die durch den auf das Bauhaus fokussierten Geschichtsnarrativ weitgehend ausgeblendet bleibt. Sie entfalten eine weitere Ebene für vielschichtige Sichtweisen, wie es auch die in der Ausstellung eingestreuten Arbeiten tun, die von Künstlerinnen und Künstlern eigens produziert wurden und als Kommentare neue Perspektiven eröffnen. Sie tragen wesentlich zu einer abwechslungsreichen und spannungsreich inszenierten Schau bei.