50 Jahre ist das Stuttgarter Institut alt, das als erstes in Deutschland explizit der Architekturtheorie gewidmet wurde. Das Jubiläum wurde würdig und ausgiebig begangen, die Institutsgeschichte beleuchtet. Eine Geschichte, die sich für den neuen Lehrstuhlinhaber auch als Last erweisen könnte.

Zwei intensive Tage: Ein Architekturfakultätsinstitut und die Personen, die es geleitet hatten, wurden gefeiert. Chronologisch korrekt war im letzten Block die Zeit in den Blick genommen worden, in der Gerd de Bryun den Stuttgarter Lehrstuhl für Architekturtheorie, das Institut für Grundlagen Moderner Architektur – kurz igma – geleitet hatte. De Bruyn, im letzten Jahr emeritiert, hatte sich unter anderem zusammen mit Wolf Reuter mit dem „Wissen der Architektur“ auseinandergesetzt – und darin die Bedrohung einer reflektierenden Lehre und Forschung durch die Sparwut an den Universitäten umrissen. Dass der Diskurs wieder an ein vormodernes, enzyklopädisches Verständnis von Architektur anknüpfen müsse, war de Bruyns und Reuters Überzeugung – eine Einheit aus Kunst und Wissenschaft, die unter den aktuellen Vorzeichen als vernetztes Wissen organisiert werden könne.

Zwei intensive Tage: Ein Architekturfakultätsinstitut und die Personen, die es geleitet hatten, wurden gefeiert. Chronologisch korrekt war im letzten Block die Zeit in den Blick genommen worden, in der Gerd de Bryun den Stuttgarter Lehrstuhl für Architekturtheorie, das Institut für Grundlagen Moderner Architektur – kurz igma – geleitet hatte. De Bruyn, im letzten Jahr emeritiert, hatte sich unter anderem zusammen mit Wolf Reuter mit dem „Wissen der Architektur“ auseinandergesetzt – und darin die Bedrohung einer reflektierenden Lehre und Forschung durch die Sparwut an den Universitäten umrissen. Dass der Diskurs wieder an ein vormodernes, enzyklopädisches Verständnis von Architektur anknüpfen müsse, war de Bruyns und Reuters Überzeugung – eine Einheit aus Kunst und Wissenschaft, die unter den aktuellen Vorzeichen als vernetztes Wissen organisiert werden könne.

Wissensgesellschaften

Wie Wissen entsteht, behandelt und weitergegeben wird, ist nicht nebensächlich – im Gegenteil. Um und nach der Jahrtausendwende hatte sich in vielen Disziplinen ein Diskurs über das entwickelt, was man wissen kann. Dass dies kein Zufall und mehr als eine Mode war, hat Susanne Hauser am Ende dieser zweitägigen Konferenz ausgeführt. Die diskursive Praxis, die das Wissen bestimmt, sei nicht apolitisch – und die Auseinandersetzung mit dem Wissen der eigenen Disziplin mehr als eine Selbstvergewisserung. Sie reagierte auf einen Legitimierungszwang, die in einem neoliberalen und immer mehr an ökonomischer Verwertbarkeit orientierten Hochschulbetrieb insbesondere auf die Geisteswissenschaften ausgeübt wird. Die sperren sich dieser Verwertungslogik freilich, weil ihre Qualität so wenig quantifizierbar ist.

Eine Tagung, die nicht nur Geschichte reflektiert, sondern auch das Institut als wichtigen Akteur im Architekturdiskurs positioniert. Damit wird gleich auch ein eigener Mythos initiiert.

Persönlichkeiten und Lehre

Zuvor hatte Ursula Baus den seit 2001 das igma leitenden Gerd de Bruyn als „heiteren Don Quichotte, der die Architektur als Kunst retten will“ charakterisiert; Michaela Ott, Professorin für Ästhetische Theorien aus Hamburg, hatte über ihre Zeit am igma gesprochen, davon, wie man gegen ein falsches Selbstverständnis von Moderne gearbeitet hatte, weil beim Klammern an den technischen Fortschritt die Baukultur auf der Strecke zu bleiben drohe. Mit diesem Abschluss gelang es ihr, in mehreren Punkten die Verbindungen zu anderen Referenten und ihren Themen herzustellen. Welche Rolle spielten die jeweiligen Persönlichkeiten, die das igma in den letzten 50 Jahren geleitetet hatten, wie verstanden sie ihr Fach? Wie haben sie es in den Kontext der Architekturfakultät eingegliedert, wie oder wie sehr haben sie ihre Arbeit dabei auch als politisches Handeln verstanden? Wer wollte, konnte Susanne Hausers Beitrag auch als einen Kommentar zur Tagung selbst verstehen: Auch diese Jubiläumstagung, die der als Nachfolger de Bruyns gerade frisch berufene Stephan Trüby ausgerichtet hat, darf als ein Statement zur eigenen Positionierung im Hochschulbetrieb verstanden werden.

Bis zum 12. 12. ist im Württembergischen Kunstverein die Geschichte des igma ausgebreitet >>> (Bild: Christian Holl)

20 Vorträge, zwei Podiumsdiskussionen an den Abenden, die Antrittsvorlesung von Stephan Trüby am Vorabend der Konferenz, eine Ausstellung über die Geschichte des Instituts im Württembergischen Kunstverein – es war schon ein geballtes Programm, das sich Trüby und sein Lehrstuhl organisiert haben. Und eben auch eine Legitimierungsstrategie. Die Gnade des Jubiläums wurde genutzt, um die Rolle des Instituts hervorzuheben und sichtbar zu machen. An dessen Geschichte hatte Stephan Trüby als Assistent bei Gerd de Bruyn bereits mitgeschrieben. Und es ist ja keine unbedeutende Geschichte. Mit Jürgen Joedicke und Werner Durth waren es zuvor bereits große Persönlichkeiten gewesen, die diesen ersten Lehrstuhl für Architekturtheorie in Deutschland innehatten. Dass Mitte 1967 in Stuttgart von Studierenden und Assistenten der Universität die archplus gegründet worden war, ist ein weiterer glücklicher Zufall – die Zeitschrift, die schon mehrere Male mit dem igma zusammengearbeitet hat, begleitete nun das Jubiläum mit einer Sonderausgabe der archplus-Features.

Das Politische

Jürgen Joedicke ist nicht nur Gründungsdirektor des igma gewesen, er war auch bislang am längsten dessen Leiter – bis 1993 immerhin ein Vierteljahrhundert. Ihm und dem Umfeld seiner Lehre und seiner Forschung war denn auch fast der ganze erste Tag gewidmet. Eine empathische Persönlichkeit, ein in Zusammenarbeit mit dem Krämer Verlag einflussreicher Publizist, ein guter Lehrer, einer, der Theorie verankerte, einband, Entwicklungen sichtete – an den Qualitäten Joedickes wurde nicht gezweifelt. Wolf Reuter lehrte in Stuttgart von 1981 bis 2007, er hat Joedickes Entwicklung mitverfolgen können. Mit dem Verweis auf Horst Rittel wies Reuter auf die Grenzen des funktionalen Theorieverständnisses von Joedicke hin, der die politische Dimension des Fachs nicht thematisiert hatte. Diese Dimension hatte Horst Rittel, von 1973 bis zu seinem Tod 1990 ebenfalls in Stuttgart tätig, als eine dem Planen grundsätzlich eigene zugewiesen. In „Dilemmas einer allgemeinen Theorie der Planung“ (*) hatte Rittel postuliert, dass bei der Planung das methodisch-wissenschaftliche Vorgehen grundsätzlich versage. Die Anzahl von Lösungen eines Problems ist immer unendlich, schon das Verständnis des Problems zeichne die Lösung vor: Damit sei Planen grundsätzlich im sozialen und politischen Kontext eingebunden. Diese Kritik an Joedicke wurde bei Jesko Fezer aus Berlin nochmals schärfer formuliert, der ihn näher an Neufert als an Rittel positionierte. Joedicke habe sein Fach als „angewandte Entwurfsmethodik für Architekten“ auf eine „Überredungstechnik“ reduziert. Aber das Streben nach Objektivität ersetze nicht die Diskussion über Ziele, so Fezer weiter. Er plädierte dafür, dass Planer Partei ergreifen, sich eher als Trainer denn als Schiedsrichter verstehen sollten.

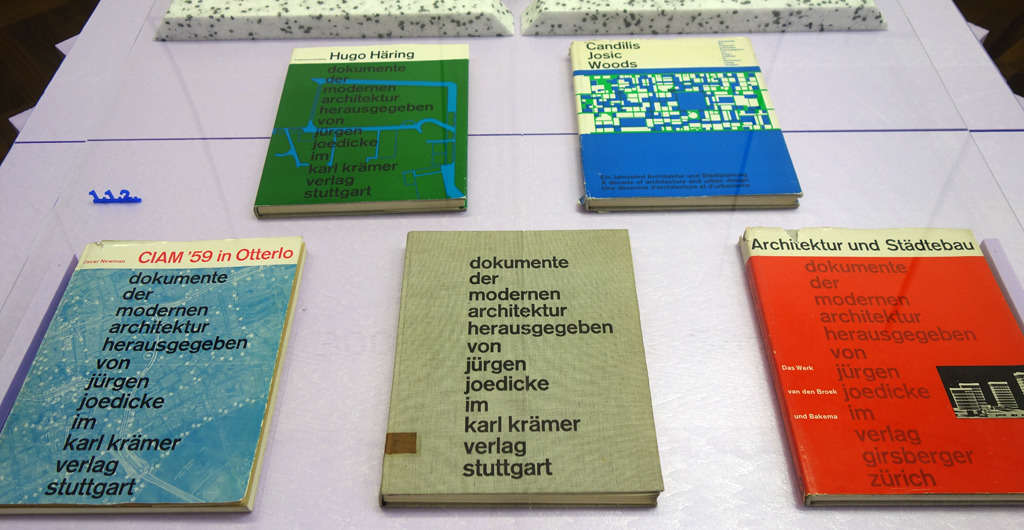

Mit dem Krämer Verlag begleitete Joedicke die Entwicklungen aktueller Architektur. Das publizistische Werk Joedickes kann kaum überbewertet werden. (Bild: Christian Holl)

Varianten der Moderne

Der Parteinahme unverdächtig zu sein, will sich Trüby, das zeigte sich später am Tag, als es um die Postmoderne ging, sicher nicht vorwerfen lassen – das hatte man nach seinen Äußerungen zur Neuen Altstadt Frankfurts und den „Rechten Räumen“ auch nicht vermutet. Allerdings war das kleine Gefecht, dass er sich mit Oliver Elser lieferte, ganz offensichtlich vorbereitet und hatte etwas von einem Schaulaufen. Elser hatte den Rekonstruktionkritikern der aktuellen Debatte vorgeworfen, dass sie die Muster der Diskussion aus den 1990ern wiederhole. Das sei wenig hilfreich, da man damit auch die brisanten Begriffe wie den der Heimat denen überlasse, die daraus Kapital zu schlagen wissen. Trüby seinerseits griff die Rolle des DAM an, das gerade eine Ausstellung zur Neuen Altstadt zeigt – und warf der Leitung fehlende Distanz zum Träger des Museums, der Stadt Frankfurt vor. Sinngemäß meinte er, dass ein Museum, das seine Unabhängigkeit berauben lasse, überflüssig werde.

Eine andere, eine interessantere Frage wurde damit umgangen. Elser hatte nämlich eigentlich zum Revival der Postmoderne vorgetragen. Und man hätte fragen können, was die Neue Altstadt in einem solchen Vortrag zu suchen hat. Hatte nämlich die Postmoderne das Ende der „großen Erzählung“ postuliert, ist eine Rekonstruktion wie die in Frankfurt gerade deswegen so erfolgreich, weil es eine große Erzählung wieder rehabilitiert: die der Kontinuität von Geschichte, in der sich eine vermeintlich zeitlose Wahrheit der guten Stadt in nur immer wieder neuem Gewand zeigt. Vor Elser hatte Vittorio Magnano Lampugnani vorgetragen und in bemerkenswerter, scheinbarer Selbstkritik zugegeben, dass er mit seiner Publikation „Architektur und Städtebau des 20. Jahrhunderts“ genau den Fehler gemacht habe, den er mit ihr gemeint habe korrigieren zu können: den großen Mythos von der strahlenden Moderne, die sich nach dem dunklen 19. Jahrhundert vom Ballast des Historismus befreit und zu einer dem Menschen und der Zeit entsprechenden Formen findet. Doch diese Selbstkritik war letztlich kaum mehr als Eitelkeit. Am Ende sprach er sich doch für die eine große Geschichte aus, die all die Erscheinungen zusammenbinden müsse aus. Die Brisanz, die gerade darin liegt – in Bezug auf die restaurativen Tendenzen und der Sehnsucht nach einer Einheit, die es nie gegeben hat – blieb unangetastet.

Einmischung und Verunsicherung

Durths Forschungen am igma fanden ihren wichtigsten Niederschlag im zweibändigen Werk zur Architektur und Städtebau der DDR. (Bild: Redaktion)

Einer, der sich gegen diese Einheit gewehrt hatte, war Werner Durth – Leiter des Instituts von 1993 bis 2000. Das zeigt sich in der Umbenennung, die er vorgenommen hatte: Aus dem Institut für Grundlagen der modernen Architektur wurde das für Grundlagen moderner Architektur – denkbar nun als eine plurale Geschichte mit verschiedenen Ansätzen, Konflikten, Brüchen und dafür mit Kontinuitäten dort, wo sie unbequem sind: in den Personen, die vor und nach 1945 Planung und Entwicklung bestimmen konnten. Durth förderte ein Verständnis von Theorie, das insofern politisch genannt werden kann, weil es in Bezug zur praktischen Relevanz von Planung gesehen wurde und nach der Verantwortung des Entwerfers fragt, ohne Theorie auf eine Begründungshilfe zu reduzieren – sondern um gerade umgekehrt, der nahe liegenden Begründung zu misstrauen. In der Diskussion über die Zeit von Werner Durth und Wolfgang Schwinge, der in der Zeit zwischen Durths Wechsel nach Darmstadt und de Bruyns Berufung den Lehrstuhl kommissarisch geleitet hatte, kam dann auch die Rolle der Lehre und der Studierenden zur Sprache, die ansonsten kaum eine Rolle spielte.

Forschungsarbeit, die am igma ihren Anfang nahm. Ferdinand Ludwig wird sich den lebenden Brücken in Nodrindien widmen. Bild: Anselmrogers, CC BY-SA 4.0 (Quelle >>>)

Radikales zulassen

Die radikale Verunsicherung setzte aber vielleicht tatsächlich erst nach der Jahrtausendwende ein – mit dem 11. September und einem Ereignis, das, so Michaela Ott, nicht gedacht werden konnte, dem Ereignis, das eintreten ließ, was Baudrillard vorausgesagt hatte: Die Absorbtion des Realen durch mediale Zeichensysteme. Es mag Zufall sein, dass ausgerechnet in dieser Zeit, gefördert von de Bruyns Talent, junge Menschen zu ermutigen, sich das Forschungsgebiet der Baubotanik entwickelte, das einer der Protagonisten dieses Feldes, Ferdinand Ludwig an der TU München weiter verfolgen kann. Trotz aller Mühen, sich gegen romantische Verklärung zu wehren, ist hier doch eine ermutigende Versöhnungsmetapher konkret geworden, die zwischen belebter Materie und gebauter Umwelt vermittelt: Architektur als optimistische Kunst, wie Ludwig es nannte. Sie ist am igma möglich gewesen, weil es unter de Bruyn vielmehr zu einem Archipel geworden ist, in dem sich einzelne Themen fast unabhängig voneinander entwickeln konnten. Kein Kontinent also. Aber auch ein Bild, das einen Nachfolger beunruhigen könnte. Wie könnten Verunsicherung und Ausdifferenzierung zukünftig zusammenzuhalten sein, ohne sie in Frage zu stellen und sich Lampugnani-like dem Traum des einenden Überbaus hinzugeben?

Als Forschungsgebiete nannte Trüby in seiner Antrittsvorlesung die Fortsetzung des Biennale-Themas der Architekturelemente oder wie des Zusammenhangs aus Finanzwesen und Architektur. Die Spannung, die dieses Institut in 50 Jahren geprägt hatte, kann darin wiedergefunden werden: Der Wunsch nach einer Fundierung, auf der entfernte Zeiten zusammengespannt werden können, oder die Auseinandersetzung mit dem schmutzigen Geschäft des Alltags und der Politik, mit ganz konkreten Brüchen und Verunsicherungen. Vermutlich muss man so groß denken, will man sich nicht selbst von dem Erbe verunsichern lassen, das man angetreten ist. Wie groß es ist, haben diese zwei Tage gezeigt.