Klaus Ronneberger war einer der profiliertesten Stadtforscher im deutschsprachigen Raum. Mit seinem Tod verliert die kritische Stadtforschung eine Stimme, die wie wenige andere analytische Schärfe, politisches Engagement und ein Gespür für die Brüche urbaner Moderne verband. Als zutiefst empathischer und machtkritischer Geist hat er mit dem Blick auf längere Zeiträume Lesarten von Stadt und Raum erschlossen, die aktuell bleiben.

Klaus Ronneberger, 1950 in Würzburg geboren, studierte in Frankfurt Sozialpädagogik, Kulturwissenschaft und Soziologie, arbeitete zwischenzeitlich in den 1990er-Jahren am Frankfurter Institut für Sozialforschung. Als Publizist, Wissenschaftler und Vermittler prägte er seit den 1990er-Jahren die Debatte um Stadtentwicklung und Urbanisierung maßgeblich mit. In seinen Arbeiten rückte er die Stadt als sozialen Raum ins Zentrum, dessen Widersprüche und Konflikte er mit soziologischer Präzision und historischer Tiefenschärfe analysierte. Besonders beeinflusst war er von dem Philosophen und Soziologen Henri Lefebvre, dessen Werk er nicht nur rezipierte, sondern auch für das deutschsprachige Publikum erschloss. In „Baustelle Commune. Henri Lefebvre und die urbane Revolution von 1871“ (2023, gemeinsam mit Moritz Hannemann und Laura Strack) machte er einen zentralen Text Lefebvres aus dem Jahr 1965 erstmals in deutscher Übersetzung zugänglich und zeigte, wie das revolutionäre Potenzial der Pariser Commune bis heute als Motiv für urbane Selbstermächtigung und soziale Bewegungen wirkt.

Ambivalenz des Kreativen

Klaus Ronneberger 2014 bei der Präsentation der Neuauflage von Lefebvres „Die Revolution der Städte“, für die er das Vorwort verfasst hat. (Bild: < rotor > Zentrum für zeitgenössische Kunst, Graz)

Ein zentrales Thema Ronnebergers war die Transformation der Städte im Zuge des Fordismus und später des Neoliberalismus. Er analysierte, wie die funktionale Trennung von Arbeiten, Wohnen und Freizeit zur dominanten Raumordnung wurde und wie die fordistische Stadtentwicklung auf Wachstum, Homogenisierung und Kontrolle zielte. In seinen Schriften und Vorträgen – etwa über die Urbanismuskritik von Lefebvre, Guy Debord, aber auch von Künstlern wie Jacques Tati und Pier Paolo Pasolini – zeigte er, wie sich im Alltag subversive Potenziale gegen die Zumutungen des Konsumkapitalismus und der fordistischen Rationalität regten. Er spürte die Risse in der glatten Oberfläche des kapitalistischen Alltags auf und sensibilisierte für die Widerständigkeit im scheinbar Alltäglichen, in denen Momente der Aneignung, des radikal Subjektiven, die als Akte der Befreiung gegen die betäubende und monotone Welt der homogenisierenden und bürokratisierten Alltäglichkeit verstanden werden können.

Das hinderte ihn aber nicht, auf die ambivalente Rolle der Kreativen in städtischen Aufwertungsprozessen hinzuweisen. Ronneberger sah in Richard Floridas Konzept der „Kreativen Klasse“ (The Rise of the Creative Class, 2002) ein neues, verführerisches Element der neoliberalen Stadtentwicklung. Er leitete die Hochschätzung der Kreativen aus dem technologischen Diskurs der 1990er-Jahre ab, als sich die Städte unter dem Schlagwort der Innovation profilierten. Erst dieser Zusammenhang macht plausibel, warum sich unter den Kreativen Wissenschaftler:innen erfolgreiche Unternehmer:innen und in zweiter Riege auch Ärzt:innen und Rechtsanwält:innen zählen durften. Die „Annales-Schule“, die Zusammenhänge über längere Zeiträume herstellt und damit sozial-räumliche Entwicklungen erst begreifen lässt, war ihm dabei eine wichtige Grundlage dafür, die politischen Kraftfelder stadt- und raumpolitischer Diskurse zu erschließen.

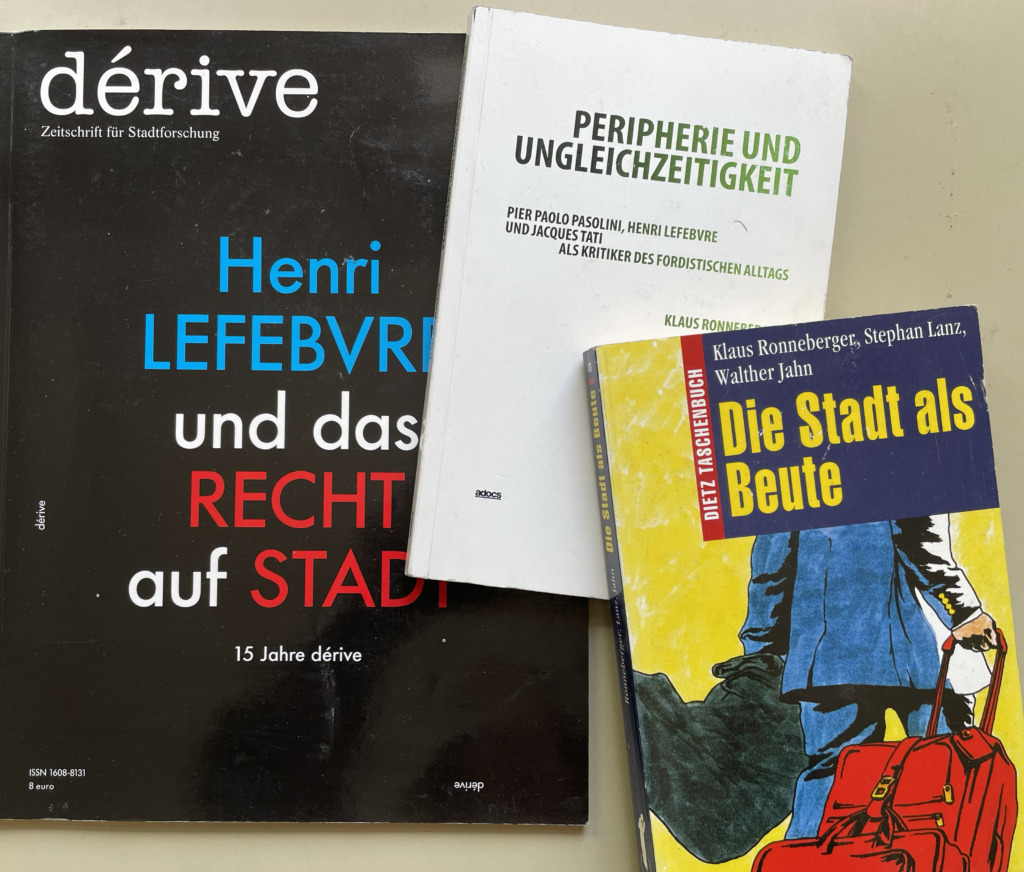

Publikationen, exemplarisch für die Themen, denen Ronneberger immer wieder nachging. Für die Zeitschrift dérive schrieb er immer wieder. Warum Lefebvre für den Stadtdiskurs so wichtig war, hat er dort in einem Interview einmal dargelegt. Es ist hier >>> nachzuhören. (Bild: Christian Holl)

Die Betonung von Kreativität dient aus seiner Sicht vor allem als wirtschaftspolitische Strategie, um Städte im globalen Wettbewerb attraktiver zu machen und gezielt bestimmte Milieus anzuziehen. Kreativität werde damit zu einem „Rohstoff“ der Standortpolitik und die „Governance“ von Kreativität zum neuen Planungsparadigma. Er kritisierte, dass die Förderung von Kreativmilieus häufig als Katalysator für Aufwertungsprozesse fungiert. Künstler:innen und Kulturschaffende werden in diesem Modell als „Minenhunden der Aufwertung“ instrumentalisiert: Sie erschließen und beleben Stadtteile, werden aber im Zuge der Aufwertung selbst verdrängt. Das Konzept der kreativen Stadt trägt so zur Verdrängung einkommensschwacher Gruppen und zur sozialen Segregation bei.

Bei aller scharfen Kritik war Ronneberger aber nie ideologisch, sondern begrifflich präzise – diesen Mechanismus mit dem Kampfbegriff „Gentrifizierung“ zu belegen, war ihm zu ungenau: Er wies wiederholt darauf hin, dass die deutsche Kommunalpolitik und –verwaltung durchaus Mittel hat, steuernd einzugreifen, in den lokalen Bodenmarkt durch Bodenbevorratung und Zwischenerwerb, in dem sie Bebauungs- und Nutzungsvorschriften erlässt oder auch in dem sie über städtische Wohnbaugesellschaften in den Wohnungsmarkt eingreift. Den Vorwurf der Gentrifizierung sollte man, so Ronneberger, deshalb mit gebotener Vorsicht ins Feld führen, zugleich aber eben auch die Frage nach der politischen Verantwortung stellen.

Stadt als politischer Raum

Ronneberger war nicht nur Theoretiker, sondern auch in städtischen Initiativen engagiert, etwa in Frankfurt am Main. Er setzte sich für das „Recht auf Stadt“ ein – als Recht auf Differenz, auf politische Zentralität und auf öffentliche Räume des Dialogs. Für ihn war Stadt immer mehr als nur gebaute Umwelt: Sie war ein politischer Raum, in dem sich soziale Kämpfe, Wünsche und Bedürfnisse artikulieren und verwirklichen lassen. Ronneberger setzte sich intensiv mit der Transformation Frankfurts zur „Global City“ auseinander. Er analysierte, wie die Stadtverwaltung seit den 1980er-Jahren eine wachstumsorientierte Planung verfolgte, die auf die Expansion der Finanzindustrie und die Ansiedlung von Unternehmenszentralen abzielte. Diese Entwicklung kritisierte er als einseitig wirtschaftsgetrieben und als Beispiel für eine neoliberale Stadtpolitik, die soziale Aspekte und Bürgerbeteiligung vernachlässigt. Durch seine Veröffentlichungen und Vorträge wirkte Ronneberger als Impulsgeber für eine kritischere Stadtdebatte in Frankfurt. Er forderte eine stärkere Bürgerbeteiligung, mehr Transparenz bei Großprojekten und eine Stadtentwicklung, die soziale Gerechtigkeit und Teilhabe in den Mittelpunkt stellt. Seine Arbeiten sind bis heute Referenzpunkte für Initiativen, die sich für das „Recht auf Stadt“ und gegen Verdrängung engagieren.

Seine Fähigkeit, komplexe Theorien mit konkreten stadtpolitischen Fragen zu verbinden, machte ihn zum gefragten Gesprächspartner in Wissenschaft, Politik und Kultur (beispielsweise als Beiratsmitglied der documenta 12). Ob in Vorträgen, Publikationen oder als Teil von Initiativen wie der Frankfurter Gruppe Nitribitt – Ronneberger verstand es, Wissenschaft und Praxis produktiv zu verschränken.

Mit Klaus Ronneberger verliert die Stadtforschung einen klugen Analytiker, einen leidenschaftlichen Kämpfer für urbane Demokratie und einen unermüdlichen Vermittler zwischen Theorie und Praxis. Sein Wirken bleibt ein Kompass für alle, die Stadt als Raum der Emanzipation und der Selbstbestimmung denken. Er starb am 24. April 2025 im Alter von 74 Jahren.