Was sollen wir tun? Eine Frage, die sich für Architektinnen und Architekten nicht leicht beantworten lässt. Dabei brauchen wir gerade in den Krisenzeiten gute Architektur. Und den Mut, deren Grenzen auszuloten.

Erinnert sich noch jemand an den Streit zwischen Meinhard von Gerkan und Christoph Ingenhoven aus dem Jahr 2008? In einem Interview des Spiegel ging es um die Frage, ob, wie und für welche Bauherrschaft man in nichtdemokratischen Ländern bauen dürfe. »Bauen für Despoten?« war das Interview überschrieben. Ingenhoven vertrat die Ansicht, »wir Architekten sollten versuchen, uns auf Märkte in den demokratischen Ländern mit freier Presse zu konzentrieren«, bezweifelte, dass es vertretbar ist, in nichtdemokratischen Staaten Repräsentationsbauten zu entwerfen. Gerkan berief sich auf Baukultur, auf »ein Defizit der baukulturellen Entwicklung«, darauf, dass man als Architekt Lebensqualität jenseits der Ideologie schaffen könne. Und er führte das Argument des Technologieexports an: »Deutschland ist, was ökologisches Bauen anbetrifft, führend in der Welt. In China haben wir die erste Fassade mit außenliegender Beschattung an einem Hochhaus gebaut. Wir Deutschen sind diejenigen, die so etwas in die Welt hinaustragen können.«

Auf den Baustellen in Katar sind seit der Vergabe der WM mehrere Tausend Gastarbeiter ums Leben gekommen. Im Bild das Al-Janoub Stadion, entworfen von Zaha Hadid Architects, während des Baus. (Foto: Matt Kiefer, flickr.com)

Wo Architekt:innen aus westlichen Demokratien bauen, ob es sich um, Stadien, Gotteshäuser, Museen, Konzernzentralen handelt, wurde zwar auch danach immer wieder in Diskussionen aufgegriffen. Im letzten August hatte beispielsweise Stephan Trüby in einem Beitrag in der NZZ über die Frage der Moral im Bauen geschrieben: »Alle Versuche, auf die Möglichkeit einer Verbesserung der politischen Verhältnisse in einem Land zu hoffen, enden in der Schöntrinkerei dessen, was Friedrich Nietzsche einmal die «Macht-Beredsamkeit» architektonischer Formen nannte. Wer nämlich Kultur- oder Regierungsbauten in autoritären und diktatorischen Regimen errichtet, stabilisiert diese.« Um im Bilde zu blieben: Gesoffen wird munter weiter.

Erzwungene Gratwanderungen

Evolution Tower, Moskau, 2014. Architekten: Tony Kettle in Zusammenarbeit mit Karen Forbes. (Foto: Wikimedia Commons, CC BY 4.0, Ninara)

Moral also letztlich eine Kategorie, um die sich die Architektenschaft, insbesondere die großen, internationalen tätigen Büros nicht scheren? Das scheint nun anders zu werden. Inzwischen gibt es Seiten im Netz, in denen die Architekturbüros aufgelistet werden, die ihre Arbeit in Russland ruhen lassen, in Statements bringen sie ihre Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck. Es sind die prominenten Büros des globalen Business: darunter Snøhetta, Foster + Partners, UN Studio, David Chipperfield Architetcts, MVRDV, Zahah Hadid Architects und OMA. Auf Instagram fragte Tibor Joanelly, Dozent für Architekturtheorie und Redakteur von Werk, Bauen und Wohnen, ob Herzog & de Meuron ihre Projekt so lange auf Eis legen, bis die russischen Truppen die Ukraine wieder verlassen. Wenige Tage später war dann tatsächlich die Entscheidung öffentlich, dass das Büro die Arbeit an seinen Projekte in Russland ausgesetzt hat. Man wird wohl richtig mit der Vermutung lieben, dass beides – Instagram-Post wie die Nachricht aus dem Büro – eher symptomatisch für die aktuellen Situation ist, als dass hier ein direkter Ursache-Wirkung-Zusammenhang besteht. Nach dem Beginn oder, worauf manche bestehen, der nach Krim-Annexion und Donbas-Intervention fortgesetzten Aggression Russlands gegen die Ukraine, ist die Lage auf allen dafür entscheidenden politischen Feldern soweit vorangetrieben worden, dass die Optionen eines in Russland Tätigen rasch auf diesen einen Weg eingeschränkt wurden: die Arbeit in Russland auszusetzen.

Auf Facebook gab Stefan Forster, der ebenfalls seine russischen Projekte gestoppt hatte, Einblick in die damit verbundene Gratwanderung. Die Entscheidung ist, so lässt er erkennen, nicht leichtfertig gefallen, man habe aber keine andere Wahl gehabt. „In den Jahren unserer Zusammenarbeit haben sich, über die Arbeit, sehr positive Kontakte mit jungen Russen ergeben. Viele von ihnen haben Jahre im Westen zugebracht, entweder zum Studieren oder Arbeiten. Keiner von Ihnen fühlt sich vom Westen bedroht, keiner hat Bock auf dieses Kalter-Krieg-Geplapper der Führung. Alle wollen eigentlich so frei, unabhängig und gut leben wie wir.“

Dies zeigt, was Moral heißt: Regeln, die auf der Basis von (wie auch immer entstandenen) Übereinkünften Menschen nahelegen, wie richtig zu handeln sei. Moral übersetzt die als Basis des Zusammenlebens geltenden Werte, Normen oder Tugenden in konkrete Handlungsanleitungen. Moral legitimiert auch jenes wirtschaftliche und politische Handeln, das Druck auf andere ausübt. Im Zweifel bleibt den Betroffenen eben keine andere Wahl – mögen sie dabei auch Skrupel, Bedenken oder Gewissensbisse haben, weil sie wissen, dass die Moral etwas von ihnen verlangt, was schwer zu akzeptieren ist. Die Literatur ist voll von solchen Konflikten. Aber die aktuelle Lage bietet sie auch. Sie ist geprägt von vielen Stimmen, die vorgeben zu wissen, was richtig ist. Die zwischen Gut und Böse trennen und dabei so schnell urteilen, dass das Verstehen zu kurz kommt – Meinrad von Engelberg hatte das letzte Woche dargelegt, wie groß dabei die Kluft zwischen Vergessen, Weißwaschen, Verbieten und dem Gedenken, Zuhören und Argumentieren werden kann.

Träne und Teleskop

Es könnte also sinnvoll sein, erst einmal zuzuhören. Alexander Kluge zum Beispiel. Der hatte letzte Woche der Zeitschrift Monopol ein Interview gegeben, in dem er darauf verwiesen hat, wie tief die Wurzeln des Ukraine-Krieges reichen. Und wie wenig hilfreich bei allem Entsetzen und bei aller gerechtfertigten Empörung über diesen Krieg die vielen aggressiven Töne und Handlungen sind, mit denen sich diese Empörung Luft verschafft: »Wenn wir einen Dirigenten feuern, Anna Netrebko außer Dienst stellen, ist das so schlafwandlerisch, wie die Kriegshetze aller Seiten von 1914.« Und Kluge rückt die Bedeutung von Kunst in den Mittelpunkt. Sie habe die Möglichkeit, außerhalb des Unglücks über das Unglück nachzudenken, sie könne Emotion mit Einsicht verbinden, eröffne die Möglichkeit, andere Wege zu finden: »Neben die Realität treten und entdecken: Da liegt ja erst das Wirkliche, da liegt der Zusammenhang, da liegen die Notausgänge. Wird die Wirklichkeit irre, gibt es gleich neben ihr Bodenhaftung. Die Künstler sind die Entdecker der Wirklichkeit.« Das heißt nicht, dass als Nichtkünstlerische unnötig würde: »Ist das Teleskop oder die Träne der bessere Verstärker des Auges? Die Kunst würde antworten: die Träne. Die Wissenschaft würde Ihnen sagen, selbstverständlich das Mikroskop, das Fernrohr und die Brille. Beide Antworten sind wahr.«

Architektur, die 2022 die höchste Auszeichnung verdient. Das Burkina Institute of Technology von Kéré Architekture 2020. Francis Kéré ist der diesjährige Pritzker-Preisträger. (Foto: © Francis Kéré)

Und hier öffnet sich eine Türe für einen Umgang mit Architektur jenseits dessen, was Moral den Architekt:innen auferlegt, jenseits von Bekenntnissen und Zeichensetzungen, »die Öl ins Feuer gießen« (Kluge). Die Option wäre es vielmehr, Wissenschaft und Kunst, Poesie mit Rationalität in dem Sinne zu verbinden, dass Einsicht aus beiden Wegen, dem der Emotion wie dem des Messbaren gewonnen werden kann. Das heißt gerade nicht, sich auf die Rolle des allein dem Schönen verantwortlichen Baukünstlers zurückzuziehen. Die idyllische Verkleinerung, die auf erwartbare Reaktionen ausgerichtete Sentimentalität ist das Gegenteil dessen, worin Architektur in solchen Konfliktzeiten zu ihrer Relevanz findet. Die Aufgabe von Architekt:innen wäre es, gesellschaftliche Herausforderungen so in Architektur zu übersetzen, dass sie jenseits von Routinen den Blick auf die Notwendigkeiten der aktuellen Lage richtet, dass sie tröstet und beunruhigt – aber auch den Notausgang weist. Dafür brauchen wir Herausforderungen ans Sehen, um neue Einsichten zu gewinnen, anstatt nur noch das zu erkennen, was wir bereits wissen. Die Aufgabenfelder, die sich dafür anbieten, sind zahlreich genug: vom anderen Umgang mit dem Bestand, energetischen Konzepten, Räumen für die Lebensstile und Arbeitsformen von heute bis hin zu inklusiven Stadträumen. Das gelingt nur in einer Auseinandersetzung mit den Fragen nach den politischen Ebenen, auf denen die Entscheidungen darüber getroffen werden, wer welche Chancen hat, einen Zugang zu einem Leben in Würde zu bekommen. Nach Anne Lacaton Jean-Philippe Vassal, die 2021 ausgezeichnet wurde, erhielt mit Francis Kéré gerade erneut jemand den Pritzkerpreis, der genau diese Qualität von Architektur so wunderbar verwirklicht hat. Sein Werk zeigt: diesen Weg zu gehen schließt nicht aus, etwas zu entwickeln, was als schön empfunden werden kann. Auch ein Blick auf die jüngsten Preisträger*innen des Schelling-Architekturpreises zeigt, auf welch unterschiedliche Weise sich das Potenzial von Architektur nutzen lässt.

Die Serie »In-Between« von Henrik Spohler zeigt eindrucksvoll, wie sehr die für die globalen Warenzirkulation errichtete Infrastruktur neue Landschaften erzeugt. Spohler führt eindruckvoll vor Augen, wie sehr Umwelt durch ein komplexes geflecht vieler konstruiert wird. (Bild: Henrik Spohler)

Kollektive Arbeit

Einfach ist das nicht, denn dies ist es immer auch eine harte Arbeit an den Bedingungen von Architektur. Diese Arbeit fällt vielleicht leichter mit dem Eingeständnis, dass sie nicht allein über konkrete Architektur geleistet werden kann: Die Kunst, die Fotografie beispielsweise, kann dabei unterstützen, die konkrete Möglichkeiten der Architektur (etwa der des Bestands), aber auch ihr Aggressionspotenzial »durch die Träne« zu entdecken. Das würde einer Tugend zur Relevanz verhelfen, die nicht unbedingt hoch im Kurs steht: Demut. Die Demut, die Grenzen dessen zu sehen, was Architekt:innen leisten können, weil sie, anders als es das demiurgische Selbstbild suggeriert, nur ein Teil eines komplexen Gefüges vieler Menschen und Dinge sind, das die Wirklichkeit konstruiert. Architekt:innen schaffen ein Stück dieser Wirklichkeit immer nur im Verbund mit anderen. Was sie erstellen, ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die ihnen einerseits die Aussicht eröffnet, im Team und mit anderen einen Teil zu einer besseren Welt zu leisten, in deren Bearbeitung ihnen andererseits oft genug auch Knüppel zwischen die Beine geworfen werden. Daraus wiederum kann das Selbstbewusstsein gewonnen werden, deutlich und klar die Umstände zu benennen, die Architektur daran hindert, ihr Potenzial zu entfalten – was erst dann glaubwürdig ist, wenn gezeigt werden kann, dass dieses Potenzial sich nicht in einer als autonom behaupteten Eigenlogik und Eigenästhetik erschöpft.

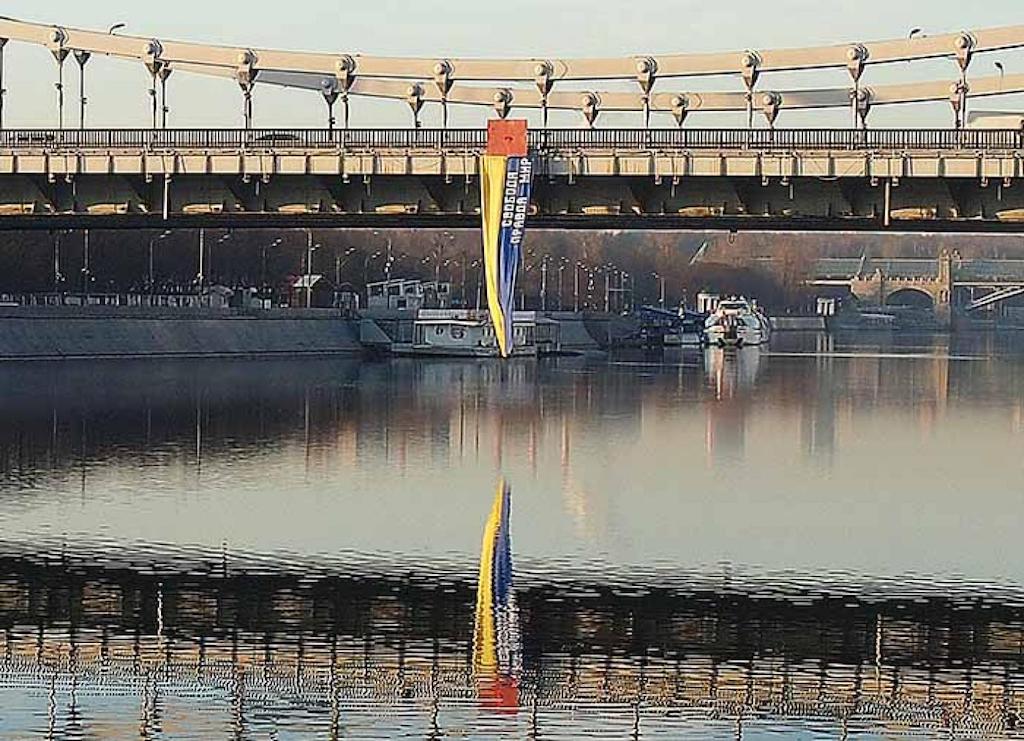

Protest in Moskau gegen den Krieg in der Ukraine. Auf der Fahne steht in russisch: „Freiheit, Wahrheit, Frieden“. Urheber des Werkes ist der russische Architekt, Publizist und Künstler Sergei Sitar. (Foto: Свобода, CC-BY-ND)

Das macht die Bewertung dessen, was Architekt:innen leisten, nicht leicht. Mit Moral – verstanden als die in Regeln und Handlungsmuster übersetzte Übereinkunft von gesellschaftlichen Werten und Normen – kommt man dabei schnell an Grenzen, denn anstatt Urteile zu fällen, je nach dem, ob die Regeln eingehalten werden oder nicht, ginge es ja gerade darum, diese Regeln und Handlungsmuster zu überprüfen. Es bleibt immer die Lücke zwischen dem, was als korrekt gilt, was nicht in Frage gestellt wird und dem, was im konkreten Fall weiterhilft. Im Schritt über diese Lücke eröffnen sich neue Optionen, können sich fruchtbare Dikussionen entzünden. Da kann es richtig sein, eine Jury zu verlassen, einen Auftrag abzulehnen, sich nicht an einem Verfahren zu beteiligen. Dann kann es auch richtig sein, weiterhin in Russland aktiv zu sein, genauso wie es auch hätte richtig gewesen sein können, sich nicht erst im Februar oder März 2022 aus dem Geschäft in Russland zurückzuziehen. Eine Rundmail erinnerte uns letzte Woche daran, wie bedenklich das Kappen aller Verbindungen ist: »Die demokratisch-freiheitlichen Kräfte Russlands verdienen unsere volle Solidarität. So erhalten russische Exilanten in der Regel kein Visum für die EU, die DFG hat alle Wissenschaftskooperationen mit Russland aufgekündigt u.a.«*

Das »Despoten-Interview« erweist sich so gesehen auch nach 14 Jahren als wenig ergiebig. Die Arbeit in anderen Ländern mit dem dortigen baukulturellen Defizit und dem Sendungsbewusstsein in Sachen ökologischen Bauens zu begründen, hat mindestens einen faden Beigeschmack. Und auf die Frage, warum Ingenhoven es abgelehnt hatte, sich am Wettbewerb für den Bau des vietnamesischen Parlaments zu beteiligen, hatte er nicht geantwortet, weil das ein antidemokratischer Staat sei, in dem die Pressefreiheit nicht gelte, sondern »weil die finanziellen und die Copyright-Bedingungen in den Auslobungsunterlagen absolut katastrophal waren.« Ach so.