Der Wunsch nach Orientierung ist groß. Was macht die Krise mit uns, was aus den Städten? Wird irgendwann alles gut? Sicher nicht. Wir müssen damit leben, dass das Wissen nicht ausreicht, um Entscheidungen zu treffen. Das ist eigentlich nicht neu: Architekten und Planer müssten das kennen.

Schaut man in die Literatur der 1990er Jahre über die Stadt, findet man dort allerhand Bedrohliches. Ende des 20. Jahrhunderts drohe der Stadt „der Untergang in der flächendeckend ,urbanen‘ Welt der Telekommunikation und der schnellen Verkehrsverbindungen (…) Der öffentliche Raum und die Stadt haben jede Berechtigung verloren, alles ist kolossaler, gigantischer Privatraum geworden: Leere“, menetekelte der damalige Präsident der Bundesarchitektenkammer Roland Ostertag zum Architektentag 1994. (1) „Die heutige Architektur und die auf den Städten der Vergangenheit beruhende Urbanität wird vergessen sein. Das Vergessen hat schon begonnen“, so der englische Architekturkritiker Martin Pawley 1997. (2) Bazon Brock sprach von Kulturghettos: In ihnen „verschwindet selbst der letzte Rest eines urbanen Verhaltens. In ihnen herrscht die Rigidität dörflicher Stammesgemeinschaften.“ (3) Florian Rötzer sah die abgehängten Stadtteile und Regionen voraus. „Viele Städte verlieren allmählich ihre Wirtschaftskraft, da auf dem Weg zur Informationsgesellschaft mehr Arbeitsplätze verlorengehen als neue entstehen. Ohne die tiefgreifende gesellschaftliche Neuordnung der Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums wird das zu großen Konflikten führen.“ (4) Dieser Zitatereigen ließe sich lange fortsetzen. Die damals tatsächlich (und nicht erst irgendwann 2017) einsetzende Digitalisierung führte zu Ängsten und Verunsicherungen. Sie waren nicht unberechtigt, aber dass man einige dieser Passagen kaum verändert auch heute noch veröffentlichen könnte, ohne dass man ihnen ihr Alter ansähe, ist nur insofern tröstlich, als sich die befürchteten Entwicklung doch nicht in der Geschwindigkeit vollzogen haben, die prognostiziert worden war. Manche Prognosen waren auch zu schwarz gemalt, weil nicht in Rechnung gezogen wurde, dass zur Komplexität der Welt gehört, dass sich Menschen organisieren und wehren. Die düstere Diagnose will möglicherweise gerade dies erzeugen: Gegenwehr. Die mutigen Menschen, die sie leisten, brauchen wir nach wie vor.

Es bleibt komplex

An düsteren Prognosen ist auch dieser Tage wahrlich kein Mangel, und von Verunsicherung zu reden ist schon fast euphemistisch. Es lässt sich kaum absehen, was die Pandemie auf lange Sicht für unseren Alltag bedeutet. Da ist es umso erstaunlicher, wie viele Menschen sich ausmachen lassen, die mit bemerkenswerter Sicherheit wissen, was zu tun ist. Und es scheint auch eine große Menge von Menschen zu geben, die die Sehnsucht nach Menschen haben, die diese bemerkenswerte Sicherheit ausstrahlen. Das Dumme ist nur, dass es diese Sicherheit bis heute nicht gibt, diese Hoffnung trügt genauso wie der Eindruck, Deutschland habe nur zweieinhalb Ministerpräsidenten. Wir wissen nach wie vor wenig über das Virus und seine Ausbreitung, und wir wussten am Anfang fast nichts. Das Wissen ist gewachsen und manche Einschätzung hat sich als falsch erwiesen, weswegen es nun furchtbar einfach ist, Politiker zu beschimpfen, weil sie eben Entscheidungen treffen mussten, ohne genug dafür zu wissen. Bei aller Kritik, die berechtigt sein mag, dürften wir aber doch froh sein, dass Entscheidungen getroffen wurden.

Gerade die, die am meisten über die Verbreitung des Virus wissen, die Virologen, gestehen ein, dass ihre Kenntnis mangels Daten und Erfahrung Grenzen hat. Es ist tröstlich, weil solche Demut die in die Schranken weist, die zwischendurch vergessen haben könnten, wie dünn das Eis ist, auf dem wir gehen. Es beeindruckt auch, wie so mancher Wissenschaftler nicht für sich in Anspruch nehmen will, über Dinge zu sprechen oder zu urteilen zu können, von denen er nicht mehr als andere weiß. Das wünschte man sich auch von so manch anderem aufgeregt flügelschlagenden Huhn, genauso wie man es sich wünschte, Politiker hätten schon früher mal so genau Wissenschaftlern zugehört. Vielleicht bleiben sie ja jetzt dabei. Denn das Geschäft wird nicht leichter. Einem Ziel alles unterzuordnen, hat Tücken. Erhebliche Tücken. Existenzbedrohende. Die Komplexität sitzt wieder mit am Tisch.

Das setzt die, die Entscheidungen treffen müssen, unter erheblichen Druck. Man sollte denen Respekt entgegenbringen, die sich ihm aussetzen. Aber auch wenn man kein Politiker ist, darf man sich an Wissenschaftlern orientieren, und es sich gönnen, keine vorschnelle Schlüsse zu ziehen. Zum Beispiel darüber, wie sich Architektur und Stadt ändern wird und muss. Ob die ländlichen Räume gewinnen. Dass Bürogebäude anders werden müssen. Wie sich die Innenstädte verändern werden. Wie der öffentliche Raum erlebt werden wird. Wir können nur spekulieren. Spekulieren ist erlaubt, mehr noch, es ist wichtig, denn es hilft, sich darüber zu verständigen, was wichtig ist. Für Prognosen außer der, dass sich wohl einiges ändern wird, ist es allerdings noch ein bisschen zu früh.

Was schon vorher wichtig war

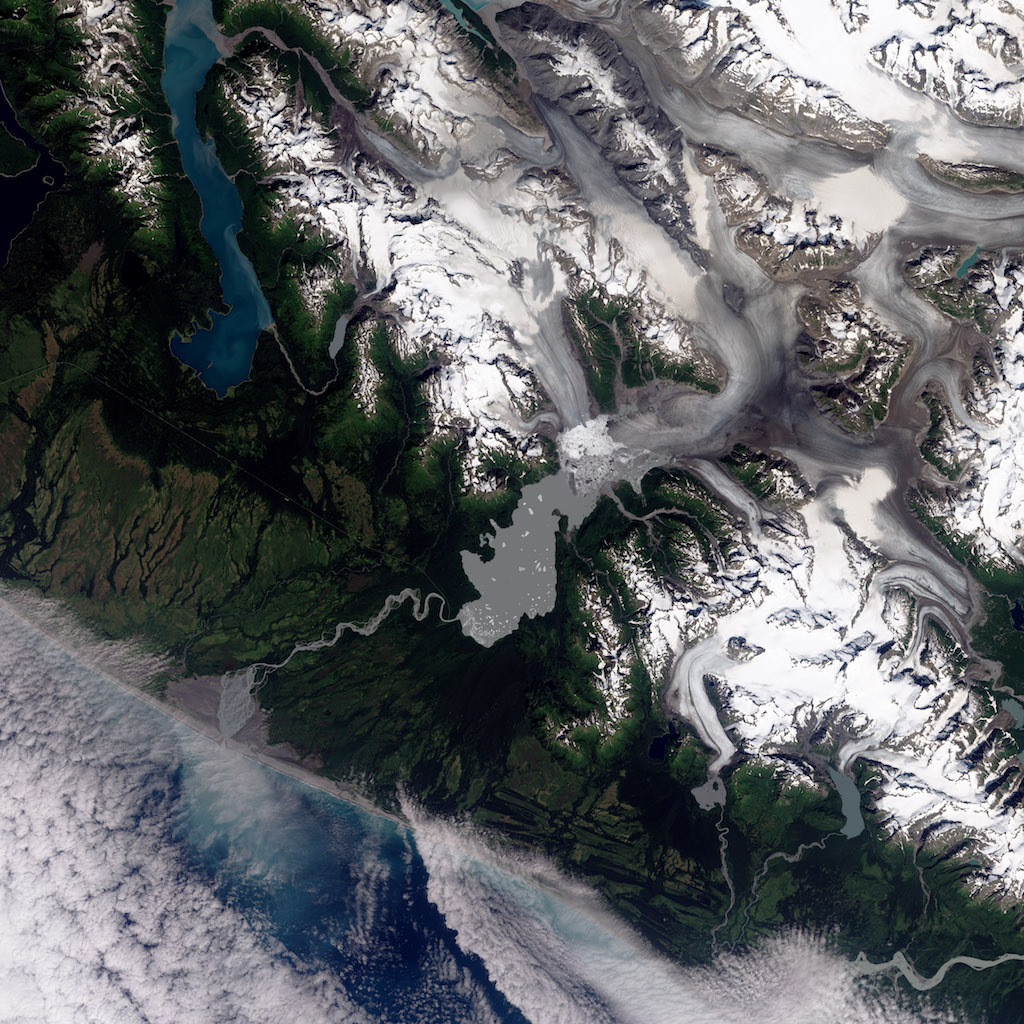

Folgen der Erderwärmung: schrumpfende Gletscher. Im Bilder der Yakutat-Gletscher in Alaska. (Bild: NASA Earth Observatory Bild, Robert Simmon)

Für die Diskussion wäre es sicher hilfreich, dass wir trennen zwischen dem, was schon vor dieser Krise richtig war und dem, was spezifisch für sie ist. Vieles von dem, was nun zur Frage zu hören ist, was denn die Pandemie-Krise für Architektur und Städtebau bedeutet, war schon vorher wichtig. Stephan Schütz meint jetzt, wir brauchten weniger monofunktionale Architektur wie reine Wohnhäuser am Rande der Stadt und glitzernde Bürohäuser mitten in der Stadt. Laura Weissmüller fordert, dass Wohnungen flexibel, individuell auf die Bedürfnisse der Bewohner zugeschnitten und bezahlbar sein sollten. Dem ist zuzustimmen. Und zwar schon lange. Die von Schütz geäußerte Hoffnung auf die ökologische, verkehrsvermeidende Wirkung von gemischten Quartieren hat Jahrzehnte auf dem Buckel. Und schon in den 1980ern hatte Ulrich Beck gezeigt, dass der Wohnungsmarkt am Bedarf vorbei baut und es unmöglich macht, dass sich familienübergreifende Unterstützungszusammenhänge, wie es im sperrigen Soziologendeutsch heißt, organisieren lassen. (5)

Dass die Klimakrise die weitaus größere Krise ist, ist fast schon eine Allgemeinplatz. Sie lässt weder die Hoffnung auf einen Impfstoff zu, noch die auf eine Mutation des Virus, die ihm seine Gefährlichkeit nimmt. Von falscher Bodenpolitik, die Niklas Maak im NDR After-Corona-Club ansprach über den Kampf um den Datenschutz bis zur offensichtlichen Benachteiligung von Frauen in der Krise – was an dieser Diskussion beängstigend ist, ist gerade die brennende Aktualität all der Dinge, die zu bearbeiten wir viel zu lange vor uns hergeschoben haben. Das Beispiel der Frauen, die wieder in alte Rollenbilder gedrängt werden, zeigt, dass wir sogar hinter mühsam Errungenes zurück fallen. Vielleicht, weil es die trügerische Sicherheit des vermeintlich traditionell Bewährten verspricht? Weil dem mühsam Errungenen keine breite Überzeugung entsprach, die es nun tragen könnte? Aber es ist nicht nur dies. Homeschooling verschärft die Ungleichheit, Inklusion wird noch mehr zur Nebensache, als sie es ohnehin schon war. Wir reden vom Homeoffice und vergessen all die Arbeit, die nicht im Homeoffice erledigt wird. Diskursive Segregation könnte man das nennen. Wir erfahren eine beunruhigende Re-Nationalisierug, an der Europa zu zerbrechen droht. Da hieß es kürzlich „Verspielen wir unseren Vorsprung?“ – als wäre die Pandemie eine Europameisterschaft. Ist nicht der Pkw, wenn die Reichweite des Fahrrads nicht reicht, gerade wieder attraktiver als der Zug oder der ÖPNV? Und dabei reden wir noch nicht einmal von denen, die vollständig vergessen zu sein scheinen: Die Flüchtlinge an den Rändern Europas, die Bewohner der Slums, die Opfer des Bürgerkriegs in Syrien. Es muss einen verrückt machen, dass es einer Pandemie bedurfte, bis die skandalösen Zustände in den Schlachthöfen zum Thema werden.

Improvisieren, experimentieren

Autokinos erfahren eine Renaissance. Kann man hier nicht auch Theater spielen? Es wäre nicht das erste Mal. (Bild: Christian Holl)

Die Lage gibt also wenig Grund zur Hoffnung, die Krise werde helfen, Fehlentwicklungen zu korrigieren. Eher fordert sie heraus, weiterhin unermüdlich all das weiter zu verfolgen, wofür man bislang schon eintrat. Und zwar nicht, weil es die aktuelle Krise erfordert. Sondern weil die aktuelle Krise zeigt, wie wenig wir auf sie vorbereitet waren, gerade weil wir alle anderen Krisen ignoriert haben, weil wir so viele wichtige Dinge nicht entschieden angepackt haben. Die Bodenfrage nicht, den Wohnungsmarkt nicht, die Verkehrspolitik nicht, die Gleichberechtigung auch nicht.

Es ist hingegen ziemlich tückisch, lang verfolgten Forderungen nun an die Pandemie zu knüpfen: Wie erhält man dann diese Forderungen aufrecht, sollte die Pandemie überwunden worden sein? Man könnte der Gefahr erliegen, all das, was uns beunruhigen muss, so für die Krise zuzuspitzen, dass wir irgendwann auf die Zukunftsprognosen aus der Pandemie-Zeit so schauen werden, wie wir heute auf die der 1990er schauen. Dass wir einerseits darüber erschrecken, wie aktuell die Befunde bleiben und andererseits die falschen Prognosen belächeln. Im schlimmsten Fall kommt man als Trittbrettfahrer daher und nutzt die Krise, um nochmals zu erzählen, was man schon immer erzählt hat. Und reichert es entsprechend an, auch wenn die Zusammenhänge zu Corona so mühselig zusammengezimmert werden, dass es körperlich schmerzt.(6)

Pop-up Radweg in Berlin. (Bild: Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0, Nicor)

In einer Hinsicht ist die Krise aber vielleicht doch eine Chance, gerade weil man sich so wenig sicher darüber sein kann, welche Veränderungen sie denn bewirken wird. Sie bietet den Raum, Dinge auszuprobieren. Das Experiment ist ja die klassische Weise, Wissen zu produzieren, das man noch nicht haben kann. Hier liegt vielleicht die große Chance für Architekten und Planer. Es ist die große Chance, zu improvisieren; eine Fähigkeit, die wir, wenn wir sie uns denn nun wirklich angeignen, auch für die Zeit nach der Pandemie brauchen könnten. Entwerfen hieß schon immer, Entscheidungen zu treffen, ohne alles wissen zu können, was man für die Entscheidung braucht. Improvisation als urbane Praxis hat Christopher Dell vor fast zehn Jahren eingefordert. Aber jetzt versteht jeder, dass es anders nicht geht. Jetzt muss man sich nicht dafür Legitimationsstrategien zusammenbasteln. Jetzt muss man nicht Gewissheiten für die nächsten einhundert Jahre verkünden oder von Wahrheiten fabulieren, die sich angeblich nie ändern. Architektur erschöpft sich nicht in der Anwendung von unveränderlichen Regeln, die unumstößlichen Naturgesetzen folgen. Jetzt kann man machen. Pop-up Radwege. Homeoffices in leerstehenden Ladenlokalen zur Belebung von Dorfmitten. Sogar Christian Drosten wagte sich mit einem Vorschlag aus der Deckung des Spezialisten: Warum erlaubt man nicht Gastronomen auch die Bürgersteige mitzubenutzen? In diesen Zeiten könne man doch auch mal bei den Kommunen Ausnahmen machen. Tische auf den Bürgersteig, Fußgänger auf die Straße. Wenn das keine Steilvorlage ist.