Die sich gegenseitig befruchtende Mischung von Wohnen und Gewerbe ist ein wohlgereiftes Thema des Stadtplanungsdiskurses. Als „produktive Stadt“ wurde dieses Ideal in den letzten Jahren zum Leitbild. Und doch scheint die Wirklichkeit dem ersehnten Nebeneinander große Widerstände entgegen zu bringen. Warum fällt es trotz großer Erfolge in der Stadterneuerung so schwer, diese neue, alte Nähe zum produzierenden Gewerbe herzustellen, warum gelingt eine echte Mischung der Stadt so selten? Vielleicht, weil wir sie an den falschen Stellen verwirklichen wollen?

„Städtebau.Positionen“ (6) | Die Serie versteht sich als öffnender Beitrag zum Diskurs über Stadt, als Panorama der städtischen Vielfalt und Themen, mit denen umzugehen wir herausgefordert sind.

Ich bin in einer alten produktiven Stadt aufgewachsen, am Rande des Bergischen Landes. In dieser Stadt wurden Schlösser und Beschläge gefertigt. Erinnerungen an meinen Schulweg sind untrennbar mit dem süßlichen Geruch der Gießereien verbunden. Diese Stadt war voller mittelständischer Fabriken, in denen Arbeiter, Angestellte und Fabrikanten arbeiteten, die mit Bäckern, Herrenausstattern, Rechtsanwälten, Lehrern und Ärzten eine ehrenwerte Stadtgesellschaft bildeten. Die Ordnung war patriarchalisch, die Sprache nicht gendergerecht und die Mütter standen zu Hause am Herd. Die Stadt war nicht besonders sorgfältig geplant, sie hatte sich über die anderthalb Jahrhunderte der Industrialisierung so ergeben. Umwelt- oder Denkmalschutz waren Fremdworte, noch in den 1960er Jahren hatte man den Ortskern mit Fachwerkhäusern ersetzt durch einen großzügigen Platz mit Hochhausanlage, der Bach meiner Kindheit hatte Schaumkronen und verursachte einen unangenehmen Ausschlag, wenn man hineinfiel.

Der Wandel zur postindustriellen Gesellschaft trat in meiner produktiven Stadt bereits mit Beginn meiner Adoleszenz ein, erste Fabriken gingen in den Konkurs, im Stadtzentrum entstanden bodenbelastete Brachen, die verbleibenden Betriebe modernisierten sich, zogen in die Gewerbegebiete und begannen Fertigungen im Ausland aufzubauen. Der Strukturwandel kostete viele Arbeitsplätze, die Stadt schrumpfte. In der Rückschau wirkt alles zwangsläufiger als es wirklich war; wir haben einen erhabenen Standpunkt über die Ereignisse der Vergangenheit und meinen die Zusammenhänge der beobachteten Entwicklungen erklären zu können. Wir wissen viel über die Fehler der Vergangenheit, der große Plan mit seinen vier voneinander getrennten Funktionen kannte keine Gnade: Gefangene wurden nicht gemacht.

Anerkannt, aber keine Realität

Wenn wir in der Architektenschaft, unter Planerinnen und Planern, heute über die produktive Stadt sprechen, erwarten wir voneinander, dass unsere Positionen umfassend sind und keinen Parameter außer Acht lassen. Wir sind bemüht, die ganze Komplexität der Systeme zu erfassen und verknüpfen kleinste Phänomene mit den größten globalen Zusammenhängen. Die so lange propagierte postindustrielle, globalisierte Gesellschaft wird in unserer Vorstellung durch eine neue, lokale Informationsgesellschaft abgelöst oder – je nach Prognose – ergänzt. Der Klimawandel, Automation, Künstliche Intelligenz und nun auch noch Pandemien schaffen Randbedingungen, die uns überfordern.

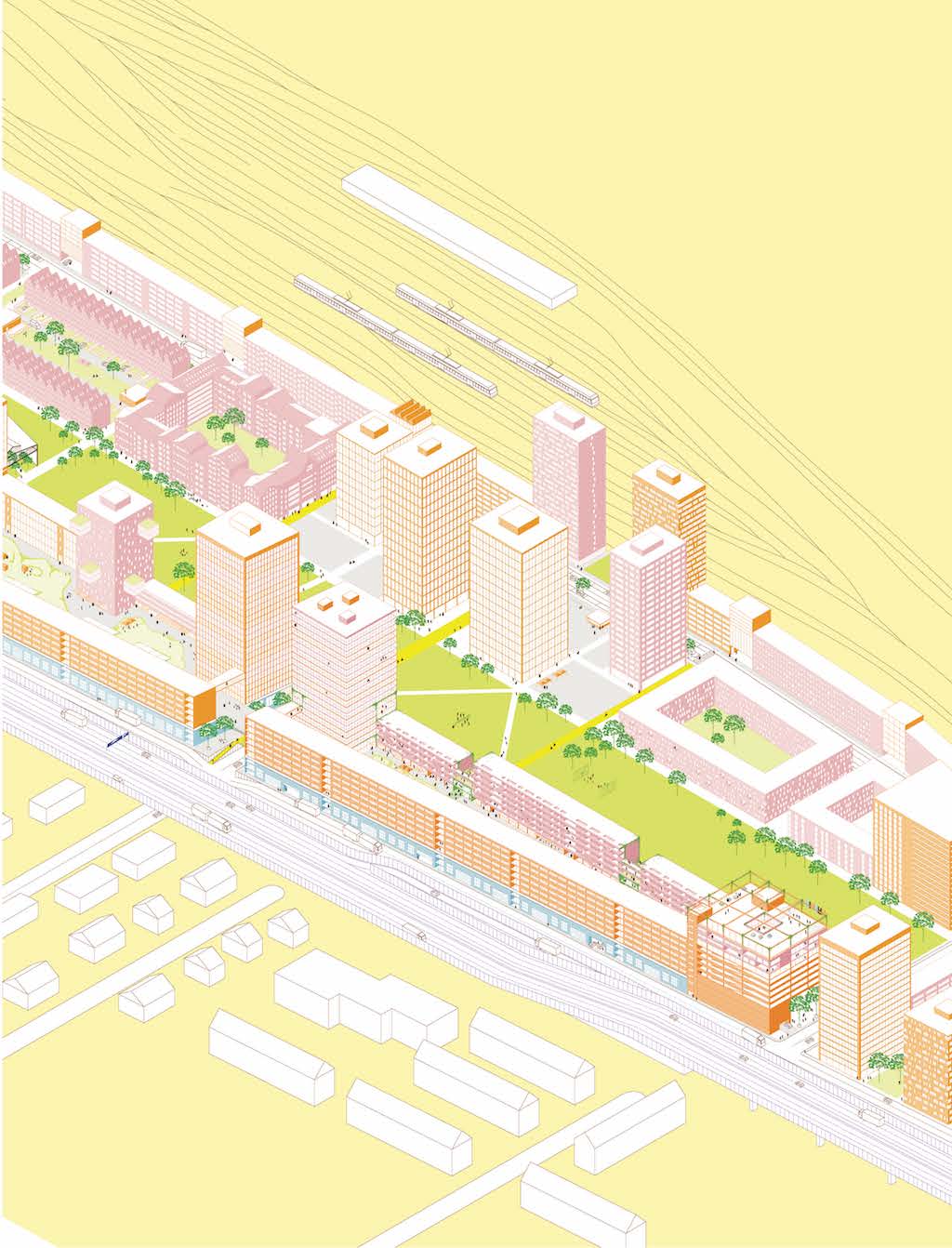

Urbanisierung einer Infrastrukturbrache. Studierendenarbeit von Lena Bach, Franziska Niepenberg: Neue Freiheit, Duisburg. Isometrie, im Vordergrund hybrider Wohn-/Gewerbeblock entlang der Autobahn.

Angesichts einer seit vielen Jahren immer weiter zunehmenden Mobilisierung von Waren und Menschen wünscht sich nicht nur die Disziplin der Stadtplanung schon seit geraumer Zeit, Lokales und Regionales möge wieder in den Vordergrund treten. Kurze, statt lange Wege, kleinräumliche Bezüge statt entfesselter Mobilität, Mischung statt Funktionstrennung, heterogene, multikulturelle und gleichberechtigte Gesellschaftsmodelle sowie Teilhabe und Aneignung sollen endlich die Mängel der Vergangenheit abstellen. Diese Ziele sind in der Profession Allgemeingut – und das schon seit über zwanzig Jahren. Dennoch sie sind noch immer mehr Wunsch denn Realität. Die Fakten wollen nicht so recht folgen, obwohl die Kritik an der städtebaulichen Funktionstrennung lange formuliert ist (spätestens seit dem CIAM X., 1959) und Eingang in die Regelwerke gefunden hat. Ob in der Leipzig Charta (2007) klar formuliert oder in der Gebietswidmung des Urbanen Gebiets in der Baunutzungsverordnung mit der – immer noch nicht zufriedenstellenden – Überarbeitung der TA Lärm (2017) gesetzlich geregelt: Eine möglichst vielschichtige Nutzungsmischung ist im städtebaulichen Diskurs keine Außenseiterposition, sondern Konsens. Erfolgreiche Pionierprojekte und Initiativen belegen, dass die Mischung von Wohnen und Arbeiten zeitgemäßen Anforderungen genügt, dennoch sieht die tägliche Praxis anders aus. Die großen Gewerbeboxen landen immer noch auf der grünen Wiese, neue Quartiere werden monofunktional als reine Wohnquartiere entwickelt; Innenstädte sind nach wie vor unbewohnte Einzelhandelswüsten. Diese Prozesse sind das Ergebnis vor allem kurzsichtiger, doch profitabler Marktmechanismen, die trotz der besseren Einsichten von Stadtplaner*innen flächendeckend wirksam sind.

Dabei liegt mit dem Konzept der produktiven Stadt ein Begriff voller Verführungskraft vor. Er stützt sich auf eine einfache Hypothese: Auf Grund zeitgenössischer, emissionsarmer Produktionsmethoden ist es wieder möglich, produzierendes Gewerbe und Wohnen zusammen zu führen. Eine entsprechende Mischung besitzt viele positive Attribute, die wir als Bestandteile eines zukunftsweisenden Städtebaus begreifen. Die produktive Stadt ist multifunktional durchmischt, sie ist eine Stadt der Nähe, sie ist dicht und doch durchgrünt, sie entsteht unter Wahrung und Entwicklung von Ressourcen oft als Metamorphose des Bestandes. Sie bietet auch Arbeitsplätze für weniger Qualifizierte und sorgt in der Mischung mit Wohnen und Freizeit rund um die Uhr für belebte Quartiere. Aber diese Stadt braucht sorgfältige Planung und Pflege, sie entsteht und bleibt nicht einfach so. Und es gibt weder den einen idealen Ort, an dem sie entstehen kann, noch gibt es eine ideale Form, die sie annehmen könnte.

Ein bisschen Brauchtum und viele Probleme

Räumlich muss sich dieser Paradigmenwechsel in den umfangreichen Beständen unserer Städte und Stadtregionen vollziehen. Überall stehen Gebäude und gehören jemandem; unbebaute Areale gibt es nur im Außenbereich, wo aber aus ökologischen Gründen vermieden werden sollte, zusätzliche Flächen zu versiegeln. Nehmen wir diese Herausforderung an, werden wir weniger großflächig neu planen und nur in Ausnahmefällen neue Bebauungsgebiete ausweisen, als dass wir inkrementell arbeiten werden.

Mikrobrauerei in Frankfurt. Gut für die Nischen in der Stadt, aber der Großteil der Produktion findet anderswo statt. (Bild: Maren Harnack)

Um aber Gewerbe in den dichten Zentren der Schwarmstädte ansiedeln zu können, bedarf es einer steuernden Intervention, da mit den Marktmechanismen des Immobilienmarktes nur wenige Nischen für Produktion entstehen. Der ausdifferenzierte Bodenmarkt von günstigen und teuren Lagen, der heute einer kleinteilige Nutzungsmischung entgegenwirkt, wird ohne große politische Veränderungen nicht flächendeckend ausgehebelt werden können. Zwar entstehen trotz der hohen Bodenwerte in den Gentrifizierungszentren neue, kleinmaßstäbliche Produktionsorte. Kaffeeröstereien, Mikrobrauereien und Fahrradmanufakturen finden sich in deutschen Großstädten mittlerweile allenthalben, gerne in alten Ladenlokalen und Hintergebäuden. Das aber sind kaum mehr als liebevolle Selbstvergewisserungen einer meist wohlhabenden und gebildeten Schicht, eine gesellschaftlich wichtige Brauchtumspflege. Die systemische Strahlkraft dieser Produktionsräumchen (nicht störend) ist allerdings gering.

Solchen Entwicklungen sind sowohl räumliche als auch ökonomische Grenzen gesetzt, das Potenzial an verfügbaren Flächen ist begrenzt, und die Entwicklung der Immobilienmärkte macht wenig Hoffnung auf kostengünstige Gewerbelagen in den Innenstädten. Die Baunutzungsverordnung und der § 34 des BauGB tun ein Übriges, vermeintlich nicht verträgliche Bausteine dem Stadtgewebe fernzuhalten.

Vor allem der Maßstab entscheidet über die Potenziale zukünftiger produktiver Städte. Während die Fabriken meiner Kindheit zum Teil jeweils über tausend Arbeitsplätze boten, ist die neue digitale oder handwerkliche Produktion in den Zentren wesentlich kleinmaßstäblicher. Es sind kleine Einheiten mit geringem Flächenbedarf, die sich in das dichte Geflecht der bestehenden Innenstadtlagen einfügen können. Aber schon etwas größere Ensembles wie Gewerbehöfe, in denen kostspielige digitale Maschinenparks gemeinschaftlich genutzt werden können, sprengen in der Regel den Maßstab der dichten Kernstadt und benötigen peripherere Lagen. Neue hybride Produktionstypen wie Mietfabriken, Fabrikationslabore, Werkshäuser und schmutzige Inkubatoren stehen in der inneren oder äußeren Peripherie der Städte. Sie benötigen eine Anlieferung mit Schwerlastern und sind einige tausend Quadratmeter groß. Ein durchschnittliches Gebäude zeitgenössischer Produktion findet nur in Ausnahmen Raum in der Kernstadt.

Dann eben woanders

Herausfordeung Zwischenstadt. (Bild: CC BY-SA 4.0, Dietmar Rabich)

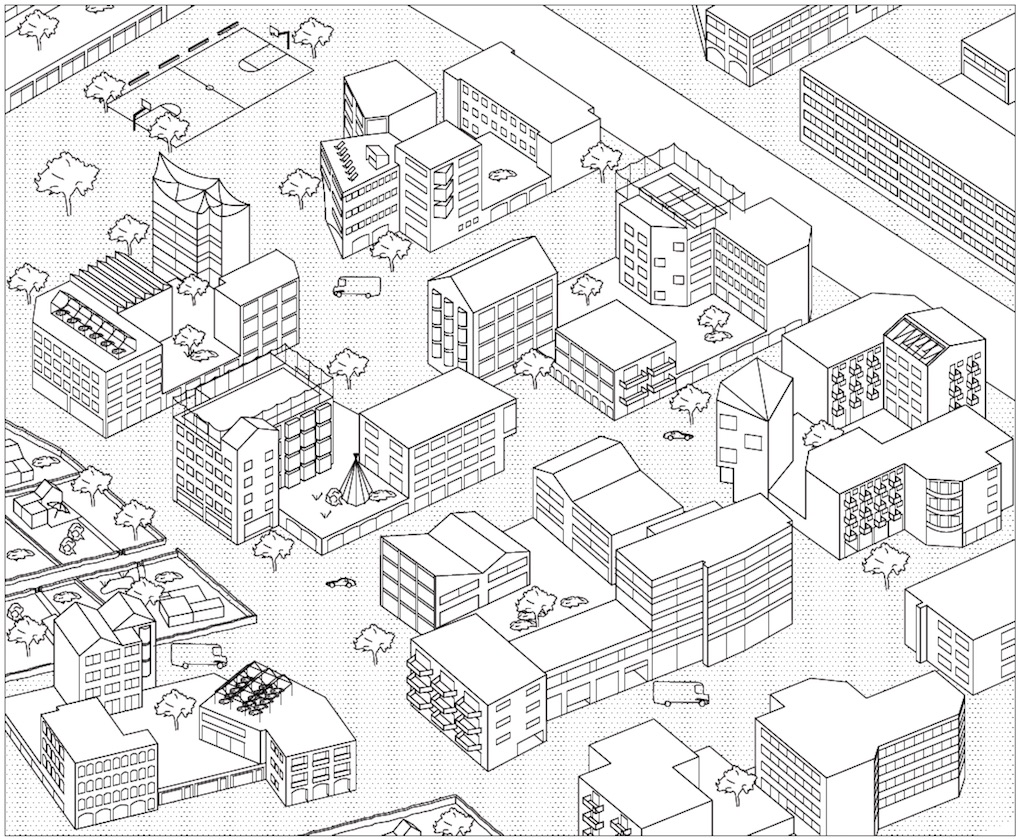

Wenn die Produktion also nur sporadisch in die Kernstadt kommen kann, muss die Stadt eben zur Produktion kommen. In den Stadtregionen, dort, wo Thomas Sieverts von Zwischenstadt spricht, finden sich unzählige diffuse, mit Gewerbebauten durchsetzte Stadträume, die nur darauf warten, urbanisiert zu werden. Die unendliche Weite der Agglomeration, mit ihren diffusen Stadt-, Landschafts- oder Stadtlandschaftsräumen ist die wirkliche planerische Herausforderung. Hier gibt es riesige Räume, deren Bestand wie eine Zutatensammlung wirkt, ohne dass ein Rezept sie zusammenführt. Lose, kaum aufeinander bezogene Nutzungen, unzusammenhängende Fragmente unterschiedlichster Typen, die allesamt durch die Logik des Automobils miteinander verbunden sind. Dort, wo bisher Wohnen und Arbeiten über das Pendeln verknüpft wurde, kann ein neues, dichteres Geflecht aus beidem entstehen. Wo es keine räumlich kompakte Stadtstruktur gibt und ein fröhliches Nebeneinander von großflächigem Einzelhandel, Reihenhaussiedlung, Gewerbehallen und Industriegebiet herrscht, bedarf es dann aber präziser Eingriffe der Nachverdichtung, um diese umfangreichen Bestände zu einer vielschichtigen produktiven Stadt zu ertüchtigen. Das Mischungsverhältnis zeigt die Elemente in ihrer jeweiligen Funktion, hier liegen größere und kleinere Körper nebeneinander.

Annemarie Wenzel, Michael Schürmann, Urbanes Gebiet Vogelsanger Weg, Düsseldorf. Lageplan, Isometrie und Perspektive. (Studierendenarbeit)

Die neue produktive Stadtregion ist typologisch divers, ihre Stadtbausteine müssen auf die vielfältigen Raumkonstellationen des Bestands reagieren können. Homogene Stadträume sind weder möglich noch erstrebenswert, denn die Qualitäten dieser neuen produktiven Stadt liegen in ihrer Heterogenität. Wohnen, Freizeit, Kultur, Konsum und Arbeit können in unmittelbarer Nachbarschaft mit zum Teil erheblichen Größendifferenzen angeordnet werden. In der Stadtregion sind die größten Entwicklungspotenziale zu finden, eine wohlwollende Auslegung der herrschenden Gesetze zum Urbanen Gebiet vorausgesetzt. Auch Konversionsflächen ehemaliger Industrien, ehemalige Bahn- oder Militärgelände sind die Entwicklungsgebiete erster Wahl für die Umsetzung nutzungsgemischter Städte. Gebäudebestände lassen sich transformieren, es gibt genügend Freiräume zur Nachverdichtung mit Wohngebäuden, die Gebiete sind in der Regel infrastrukturell gut angebunden und die Besitzverhältnisse lassen großmaßstäbliche Planungen zu. In vielen Gewerbegebieten finden sich bereits nichtgewerbliche Nutzungen wie Moscheen, Festsäle und temporär platzierte Geflüchtetenunterkünfte, die in Urbanisierungskonzepte mit zusätzlichem Wohnen und weiteren städtischen Funktionen eingebunden werden können, um dort ein kritisches Maß an Mischung zu erreichen.

Von Planerinnen und Planern, aber auch von denen, die sie nutzen, verlangt die immer weiter collagierte Stadt ein neues Verständnis davon, was die Qualitäten und Eigenheiten des Ortes ausmachen können. Tradierte Raumtypen gibt es nicht, deswegen kann es nur schiefgehen, diese Orte an alten Vorstellungen von Stadt zu messen. Und es würde blind für das machen, was hier entstehen kann: Ein neues, kunstvolles Gefüge einer bisher unbekannten Kombination von Typen. Wir sollten dieser neuen produktiven Stadt mit Zuversicht begegnen – das heißt aber auch, sie formen zu wollen: Hier wird Städtebau benötigt, der über den Tellerrand historisierender Stadtmodelle hinausblicken kann. Der autogerechten Stadtregion eine neue Multifunktionalität und mit Bedeutung aufgeladene Stadträume einzuschreiben, ist eine Aufgabe, die große Freude an Kombination, Kompromiss, Tüfteln, Erfindung und Umdeutung erfordert – es lebe die produktive Zwischenstadt!