Wenn die dringende Transformation von Architektur und Stadt gelingen soll, können wir uns Geschmacksvorurteile nicht leisten. Dann müssen wir den Bestand nach seiner Entstehungsgeschichte befragen, denn erst dann lassen sich seine Potenziale nutzen, erst dann lässt sich mit einem wertschätzenden Blick auf den Variantenreichtum der Stadt und der Region schauen. Kurzum: Wir brauchen eine Amnestie für die Stadt wie sie ist, mit all ihren Brüchen und Facetten.

„Städtebau.Positionen“ (5) | Die Serie versteht sich als öffnender Beitrag zum Diskurs über Stadt, als Panorama der städtischen Vielfalt und Themen, mit denen umzugehen wir herausgefordert sind.

Giovanni Battista Piranesi ist für seine Veduten des antiken Rom und seine düsteren Unterwelten, die „Carceri d`invenzione“ bekannt. Aber er war auch ein bedeutender Archäologe. Er nahm die Überreste und Ruinen des antiken Rom systematisch auf und entwarf auf dieser Grundlage einen Gesamtplan, den „Campo Marzio dell’antica Roma“ (1762). (1) Die Anordnung auf dem Plan ist nicht real, sie ist seine persönliche Fiktion. Piranesi skizziert darin das antike Rom als eine chaotisch-collagierte Stadtlandschaft aus unzähligen Einzelmonumenten – eine Allianz höchst unterschiedlicher Typen, die scheinbar nicht zusammengehören, und doch ein großes Ganzes bilden. Mit dieser künstlerischen Überhöhung seiner wissenschaftlichen Arbeit ist es Piranesi gelungen, eine bis heute andauernde Inspirationsquelle für Architekten zu schaffen. Dabei war dies alles andere als selbstverständlich, wurden die antiken Ruinen doch seit dem Mittelalter abschätzig als Steinbruch für den Bau einer anderen Stadtvorstellung genutzt.

Auch unsere heutigen Städte in Europa haben sich im 19. und im 20. Jahrhundert zu einer großräumlichen Collage entwickelt – was bei Piranesi das Haus, ist hier das Quartier. Städte sind ein räumliches Manifest dessen, was verschiedene Generationen in ihrer Zeit, mit ihren Vorstellungen von einer positiven Zukunft geschaffen haben. In Deutschland kommt noch eine Besonderheit hinzu. Anders als etwa in Frankreich, etwa in Paris, gab es in sehr zentralen Lagen Raum für Sozialen Wohnungsbau, wie auch für andere Neubauten, die letztlich fast durchgängig modernistischen Gestaltungsprinzipien folgten – zum einen auf Grund der großen Kriegszerstörungen und zum zweiten durch die zurecht kritisierte zweite Zerstörungswelle im Zuge vorschneller Beräumung von Trümmerbauten.

Deutsche Melange. Die ursprünglich als Hauptquartier der britischen Besatzungstruppen geplanten Grindelhochhäuser (1946-56) bieten ca. 1.200 Wohnungen mit erschwinglichen Mieten im noblen Hamburger Stadtteil Harvestehude. (Bild: Stefan Rettich, 2020)

Dennoch: Unserer Demokratie vergleichbar, die mit moderner Gesetzgebung und Wirtschaftsordnung zukunftsweisender aufgebaut werden konnte als bereits etablierte Demokratien mit ihren in Teilen überkommenen Rechtsprechung und Institutionen, war es auch auf der Ebene der Stadt möglich, mit neuen Gebäude- und Ensembletypen den Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft schneller und effizienter voranzubringen. Stadtumbau der Nachkriegszeit und Wirtschaftswunder sind also eng miteinander verwoben – wer das Stadtbild kritisiert, stellt sowohl den Wohlstand, der mit ihm einhergeht, in Frage, als auch den sozialen Zusammenhalt: Bis heute profitieren wir von den Wohnungsbeständen mit bezahlbaren Mieten in zentralen Lagen. Die eleganten Hamburger Grindelhochhäuser zeigen, dass weder Maßstab noch Raumtypologie ein Problem sein müssen. Die zwölf 14-geschossigen, zum Teil über 100 Meter langen Hochhausscheiben stehen in einer Stadtlandschaft, die sich zu einem kleinen Stadtpark gemausert hat, der allen offensteht. Die ersten beiden Geschosse sind Läden und Büros vorbehalten. Hier verbinden sich Gemeinwohl, Mischnutzung und Stadtökologie – alles Attribute, die man heute einem gelungenen, nachhaltigen Städtebau zumisst.

Das italienische Missverständnis

Den deutschen Städten wird oft der italienische Spiegel vorgehalten. Dort sei die traditionelle Stadtstruktur in Takt; kurze Wege, gemischte Nutzung, wohlproportionierte und gut gestaltete öffentliche Räume – ergo Urbanität. Betrachtet man aber wirtschaftlich erfolgreiche Regionen wie das Veneto, stellt man fest, dass dort seit Jahrzehnten sukzessive Funktionen ausgelagert werden, die nicht in das kleinteilige, dörfliche Flair dieser Städte passen. Und die Menschen ziehen dem wirtschaftlichen Wandel hinterher. Die Suburbanisierung ist dort, wie auch in ganz Norditalien, weitaus dynamischer als hierzulande. (2) Das erklärt auch, weshalb Venedigs Kernstadt im Funktionscluster der Region nur noch die Rolle eines touristischen Freizeitparks einnimmt. Die Einwohnerzahlen sind in der Lagune seit Jahrzehnten rückläufig.

Man muss die typisch deutsche Melange nicht mögen, aber kann es; sie gehört nun einmal seit bald siebzig Jahren zu unserem Stadtbild. Für Jüngere, die in den 1960ern oder später geboren sind, ist sie Normalität und wird für ihre Nischen ebenso geschätzt wie dafür, informellen Entwicklungen Raum zu bieten. Damit verbinden sich wachsende Konflikte, denn ältere Generationen, die den Stadtumbau der Nachkriegszeit kritisch begleitet haben, mäkeln bis heute daran herum und betreiben, dass Leitbauten der Moderne an zentralen Stellen geschliffen werden. In Leipzig waren es die Brühlbauten, in Hamburg die Esso-Häuser und der City-Hof, in Frankfurt tobt ein Streit um den Abriss der Städtischen Bühnen – die Liste ließe sich endlos fortführen. (3)

Warum nur können wir unsere Städte nicht als Gesamtkunstwerk begreifen, warum können wir uns nicht von ihren unterschiedlichen Gliedern inspirieren lassen und mit Respekt an ihnen weiterbauen? Und warum spielen manche die einzelnen Epochen und deren Quartiere andauernd gegeneinander aus? Zunächst die Gründerzeit gegen die Moderne, dann umgekehrt. Seit den 1990ern wird gegen die Zwischenstadt gewettert und kaum später gegen das sich einstellende, perforierte Stadtbild schrumpfender Städte, das wie einst bei Piranesi Ruinen einer vergangenen Epoche beheimatet. Und warum nur können viele der 68er und ihrer Epigonen nicht akzeptieren, dass nachfolgende Generationen nicht das Heil im Heilen suchen, sondern unterschiedliche, sogar widersprüchliche Großstadtatmosphären als Quelle für Urbanität im 21. Jahrhundert erkennen?

Wer hat eigentlich großen Wohnungsbau verboten?

The Whale (1995–2000) in Amsterdam von Frits van Dongen / de Architekten Cie. (Bild: Stefan Rettich, 2015)

Wohnblock Piraeus (1989–1994) in Amsterdam von Hans Kollhoff (Isometrie: Franziska-Berendes, Uni Kassel, 2017)

Interessante Wohnmodelle, die die Zeit überdauert haben und bis heute Inspirationen bieten, sind in der Regel groß, sogar sehr groß. Wie etwa der Karl-Marx-Hof in Wien, die Gallaratese-Projekte in Mailand von Carlo Aymonino und Aldo Rossi oder Walden 7, ein frühes Werk von Ricardo Bofill bei Barcelona. Es sind aber nicht nur Beispiele aus der Moderne oder der Postmoderne. Auch der neo-traditionalistische Superblock Piraeus von Hans Kollhoff auf dem Amsterdamer KSNM-Eiland und der benachbarte „Whale“ von Frits van Dongen aus der niederländischen Superdutch-Ära gehören zu jenen großartigen Monumenten, die ein ganzes Stadtviertel prägen. Sie alle bieten – aus ihrer zeitlichen Perspektive – neue Wohnmodelle und neue Antworten auf die Wohnungsfrage. Es ist kein Zufall, dass sich nicht eines dieser Projekte in Deutschland befindet. Wir haben offenbar abgeschlossen mit Moderne, Maßstabssprüngen oder Experimenten und betreiben seit den 1980er Jahren einen Angsthasen-Städtebau, der selbst vergessen hat, dass zum klassischen Repertoire neben Block zumindest auch Punkt und Zeile gehören – stattdessen: allenthalben aufgeschnittene Blockränder mit abgezirkelter Traufe und flachen Fassaden.

Dabei bietet die Blockrandstruktur keine idealen Voraussetzungen für die anstehende Innenentwicklung. Denn mit ihren Hofbereichen werden Freiräume privatisiert und der Wohnbevölkerung des Quartiers entzogen. „Dicke Häuser“, also kompakte Gebäude ohne Hof, bieten eine typologische Alternative, die keinen privaten Freiraum beansprucht. Solche Häuser können in den Erdgeschossen auch Nutzungen mit höherem Flächenbedarf, wie etwa eine Kita, einen Handwerksbetrieb oder größeren Einzelhandel aufnehmen. Und sie haben ein optimiertes A/V-Verhältnis, verbrauchen also weniger Energie und können preiswerter gebaut und vermietet werden, weil weniger teure Fassadenfläche ansteht. Oliver Thill, der mit seinem Büro-Partner André Kempe seit Jahren mit Wohnungsbauten von mehr als 20 Metern Tiefe experimentiert, bringt es auf den Punkt: „Wir benötigen dringend einen Typologie-basierten Städtebau. Wir müssen erst optimale Typologien für das 21. Jahrhundert entwickeln und dann damit den Städtebau gestalten.“ (4)

Nieuw-Zuid-Housing (2016) in Antwerpen von Atelier Kempe Thill. (Bild: Ulrich Schwarz, Berlin)

Diese Forderung bezieht sich nicht nur auf den Bereich des Wohnens: Mobilitätswende, klimaadaptive Maßnahmen oder die grundsätzliche Überlegung, Produktion und großflächigen Einzelhandel wieder zurück in die Städte zu holen, sind nur einige Aspekte der großen Transformation, vor der unsere Städte stehen.

Damit werden auch neue Typologien einhergehen. Diese stadtverträglich zu gestalten ist eine wichtige, aber nicht einfache Aufgabe des Städtebaus, denn die Nutzungen müssen aus ihrer inhärenten Logik und Funktionalität heraus entwickelt werden. Das war auch in der Gründerzeit schon so, denn nicht alle Funktionen ließen sich in den Blockrändern oder den Hinterhöfen unterbringen.

Aus diesem Grund wurde die Stockwerksfabrik erfunden. Jener, dem tradierten Städtebau des 19. Jahrhunderts eigentlich fremde Typ eignet sich bis heute besser für die Mischung von Dienstleistung, Kreativwirtschaft, urbaner Produktion oder Loftwohnen als der klassische Gründerzeitblock. In Halle 18 des Leipziger Spinnereigeländes befinden sich heute neben dem Atelier von Neo Rauch eine Galerie, Wohnungen, ein Jugendtheater, ein Call-Center oder auch ein Kino.

Den Bestand umarmen – und weiterbauen

Wer Klimawandel und Innenentwicklung ernst nimmt, muss sich auf den städtebaulichen Bestand einlassen, allein schon, um dessen graue Energie zu sichern. Vorurteile oder persönliche Vorlieben sind daher fehl am Platz. Stattdessen sind Kenntnisse über die Ideengeschichte der Stadt und ihre unterschiedlichen städtebaulichen Logiken Voraussetzung dafür, die Stadt in ihren stadträumlichen Typologien differenziert weiterzubauen. Das bedeutet nicht, dass alles so bleiben muss, wie es ist. Selbstverständlich müssen Einfamilienhausgebiete nachverdichtet werden, muss die Zwischenstadt umgebaut werden, denn beide Siedlungsbereiche sind aus ökologischer Sicht nicht tragbar, und beide bieten hohes Potenzial für höhere Dichten.

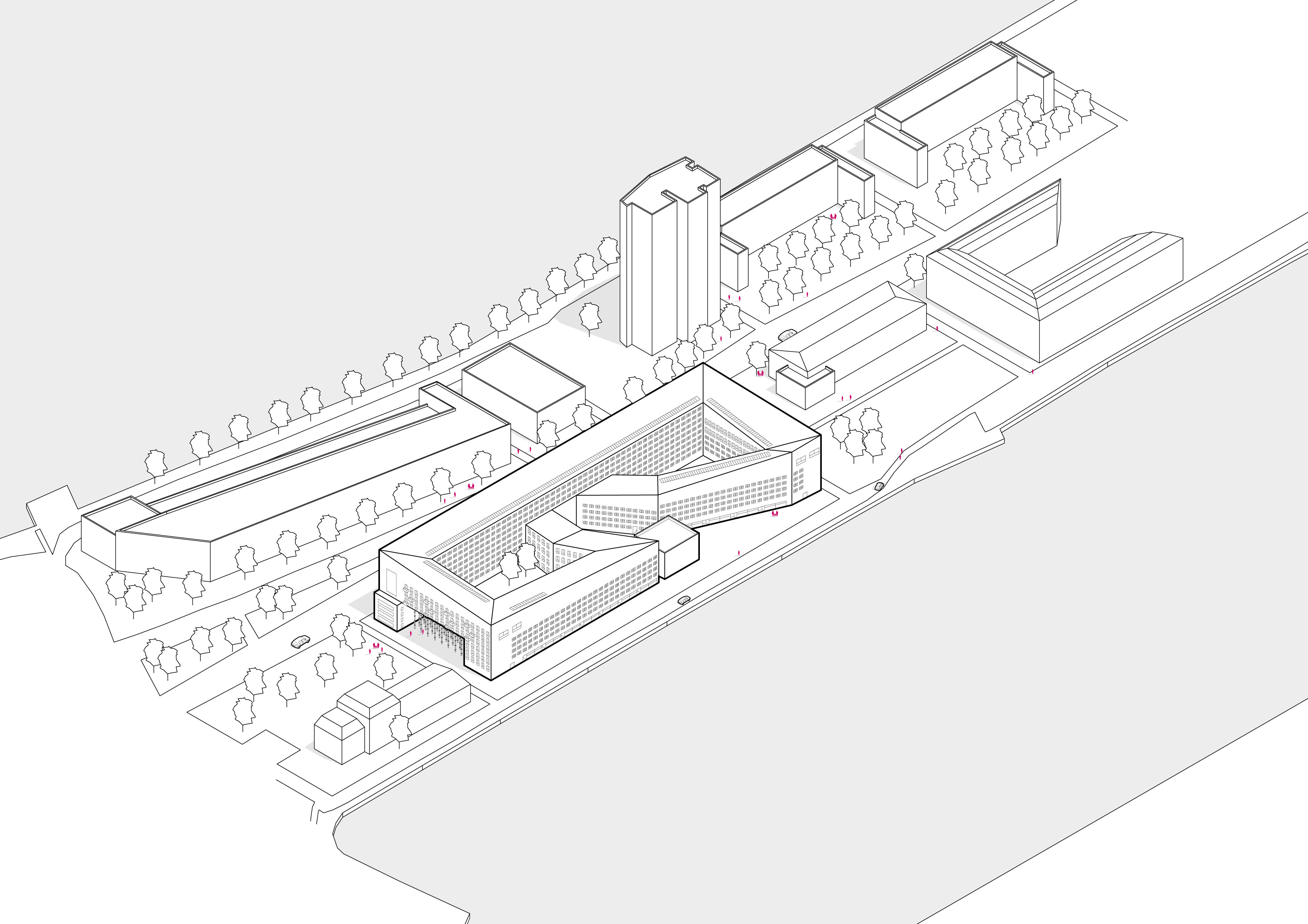

In der Zwischenstadt ließe sich zudem das Prinzip des Urban Mining anwenden. Vorgefertigte Werkhallen oder Systembauten des großflächigen Einzelhandels lassen sich gut in den Materialkreislauf zurückführen. Dann werden aber auch Konzepte für die Integration neuer Typen der urbanen Produktion in die Kernstadt benötigt: Der große Maßstab, die andere Funktion, atypische Fassaden erfordern gewissermaßen eine Form von Kontextualität ohne Kontext: ein Einfügen, dass sich nicht allein aus Nutzung und Eigenart des Bestandes ableiten lässt. Das rührt an den Grundfesten von §34 BauGB, der ohnehin in der Kritik steht, da im unbeplanten Innenbereich keine gemeinwohlorientierten Ziele durchsetzbar sind. (5) Innenentwicklung und Städtebau im Bestand bedürfen also spezieller Lösungen für spezielle Orte, weshalb man weit mehr Architektur im Städtebau wagen muss als bislang.

Der gut geplante Gegensatz verspricht nach mehreren Dekaden der Homogenisierung nicht nur einen ästhetischen Gewinn, sondern könnte mehr denn je zur Voraussetzung für die richtige Mischung werden – mehr noch: er ist die Grundbedingung für einen kompakten, klimagerechten Städtebau. Wir brauchen eine Amnestie für die Stadt, wie sie ist und wir brauchen eine Amnestie für das große Korn – wir müssen wieder lernen, dass Widerspruch gestaltbar ist. Ansonsten wird Innenentwicklung nicht gelingen.