Der Blick zurück, ob in die letzten Jahrzehnte oder weiter, ist aufschlussreich. In neuen Publikationen wird die erstaunliche Entwicklung der belgischen Architektur erläutert, werden die 1990er unter die Lupe genommen, der Umgang mit einem von der Geschichte belasteten Gebäude untersucht und der Blick auf Design-Aspekte der Weißenhofsiedlung gelenkt.

Florian Heilmeier (Hg.): Celebrating Public Architecture. Buildings from the Open Call in Flanders 2000–21. 17 × 24 cm, 256 Seiten, 300 farbige Abbilungen, 36 Euro

Jovis Verlag Berlin, 2021

1968 bezeichnete der Architekt und Stadtplaner Renaat Braem Belgien als das hässlichste Land der Welt. Dass sich dies über 50 Jahre später in Bezug auf Architektur und Planung nicht mehr sagen lässt, ist kein Zufall. Junge belgische Architektinnen und Architekten sind international bekannt, Flandern wird oftmals in einem Atemzug mit den architektonischen Entwicklung Tessins, Vorarlbergs oder Portugals genannt. Das von Florian Heilmeyer herausgegeben Buch versammelt 70 Projekte aus Flandern, die zwischen 2000 und 2021 entstanden sind. Was alle Projekte vereint ist, dass sie auf eine Initiative des ersten Vlaams Bouwmeester, des „Regierungsbaumeisters“ Bob Van Reeht zurückgehen, den sogenannten Open Call.

Dieser Open Call ist die wesentliche Säule des vermeintlichen Architekturwunders. Er vermeidet die großen Mengen an eingereichten Arbeiten eines offenen Wettbewerbs ebenso wie die junge Architekt:innen und kleine Büros diskrimminierende Praxis der auf Referenzen aufbauenden Bewerbungsverfahren. Es ist ein Verfahren, dessen sich öffentliche Auslober auf Nachfrage bedienen können, und sie haben es in großem Umfang getan: bis zum Erscheinen des Buchs sind fast 700 Projekte aus dem Open Call hervorgegangen. Bei diesem Verfahren werden halbjährlich eingegangene Ausschreibungen als Calls gebündelt. Aus den eingegangenen Bewerber:innen, die lediglich eine Absichtserklärung und Arbeitsproben einreichen müssen, stellt das Bouwmeester-Team eine Vorauswahl zusammen, aus denen Auslober sich eine Gruppe zusammenstellen können, die dann tatsächlich in den Wettbewerbern zueinander treten – und dafür honoriert werden.

Das stets transparente Verfahren sorgt für eine Mischung aus erfahrenen und jungen Büros, aus großen und bekannten sowie den weniger etablierten, es sorgt für gute und überraschende Lösungen und für Zufriedenheit auf Bauherrenseite. Details des Verfahrens werden im Buch ebenso erläutert wie die Vorgeschichte dazu, die mit der politischen Neugliederung Belgiens begann. Die gezeigten Projekte, ausgewählt Florian Heilmeyer in Zusammenarbeit mit dem Vlaams Bouwmeester, Mitgliedern des 2001 gegründeten Flandrischen Architekturinstituts und dem Verlag, stammen teils von bekannten Büros wie KAAN Architecten, Sergison Bates, Robrecht en Daem oder auch Zaha Hadid. Der Großteil der Büros dürfte aber der Leserschaft unbekannt sein. Umso beeindruckender sind die gezeigten Projekte. Beeindruckend sowohl in der Vielfalt der Bauaufgaben – Brücken, Kindergärten, Universitätsgebäude, Wohnungsbau, Umbauten, Sanierungen, städtebauliche Projekte wie die Ufergestaltung der Schelde in Antwerpen, die Revitalisierung von Wohnvierteln der 60er Jahre – aber auch in der der architektonischen Sprache: verspielte wie minimalistische Formen, dezent zurückhaltende Einpassungen wie auftrumpfende Gesten, collagenhafte Kombinationen wie reduzierte Materialkonzepte. Das Buch mag eine zuverlässige Grundlage für Architekturexkursionen sein, vor allem aber wünscht man ihm, dass es dazu anregt, hierzulande die überwiegend äußerst ernüchternde Vergabepraxis zu überdenken.

Georg Schöllhammer( Hg.): Strategie der Überwindung. Umbau und Erweiterung der Kunstuniversität Linz durch Architekt Krischanitz. 17 x 24 cm, 160 Seiten, 100 farbige Abbildungen und 24 Pläne, 38 Euro

Park Books, Zürich, 2020

Die Gebäude der Kunstuniversität Linz haben keine einfache Geschichte. Erhalten haben sie sich als ein zweiteiliges Fragment einer megalomanen Planung der Nationalsozialisten für eine „Reichshauptstadt der Kunst“. Die „Brückenkopfgebäude“ wurden nach Plänen von Roderick Fick von 1940 bis 43 errichtet. Adolf Krischanitz hat die beiden Flügel, die als Torsituation zu einer monumentalen Prachtstraße gedacht waren, von 2009 bis 2019 umgebaut.

Dem Umbau und all den Fragen, die sich bei einem Haus dieser Geschichte stellen, ist die Publikation „Strategie der Überwindung“ gewidmet. Beleuchtet aus verschiedenen Blickwinkeln, der Nutzerschaft, der Geschichte, vergleichbarer Fälle und des Architekturdiskurses, gibt die Publikation die Chance, die „Strategie der Überwindung“ einzuordnen. Diese Strategie besteht darin, die Häuser stark auf ihre Struktur zurückzuführen und sie als Architektur zu verstehen, deren robuste Substanz Spielräume zu einer Umnutzung bieten. Die Architektur wird so gezielt ihrer Bedeutung entwertet und auf rationale Gebrauchsqualitäten reduziert. Damit ist gerade nicht – anders als etwa in den Diskussionen um das Haus der Kunst in München, wie es Wolfgang Kil in seinem Essay darlegt – eine qualitative Rehabilitierung dieser Architektur verbunden: auch die Denkmalpflege konzentriert sich auf die Denkmaleigenschaft – über die Qualität der Häuser suche man, so Kil, lobende Worte vergebens.

Selbstverständlich wird dabei auch die Vorgeschichte der Nachkriegszeit – eine Nike von Haus Rucker Co hatte 1977 eine Diskussion um die Rolle und Bedeutung dieser Architektur ausgelöst – in die Betrachtung miteinbezogen, wird das Krischanitzkonzept von dem eines Libeskind in Dresden oder eines Domenig in Nürnberg abgegrenzt: denkmalpolitisches Feldgeschrei, so nochmalks Kil, sei in Linz kein Thema gewesen. Man hätte sich noch ein paar Kleinigkeiten ergänzend gewünscht: In den Plandarstellungen sind die Eingriffe Krischanitzs nicht ersichtlich, die an sich schönen Fotoserien sind nicht bezeichnet, der aktuelle städtische Kontext wird ausgeblendet. Das Buch liefert davon abgesehen gute Grundlagen, damit sich Leser:innen eine eigene Meinung bilden können.

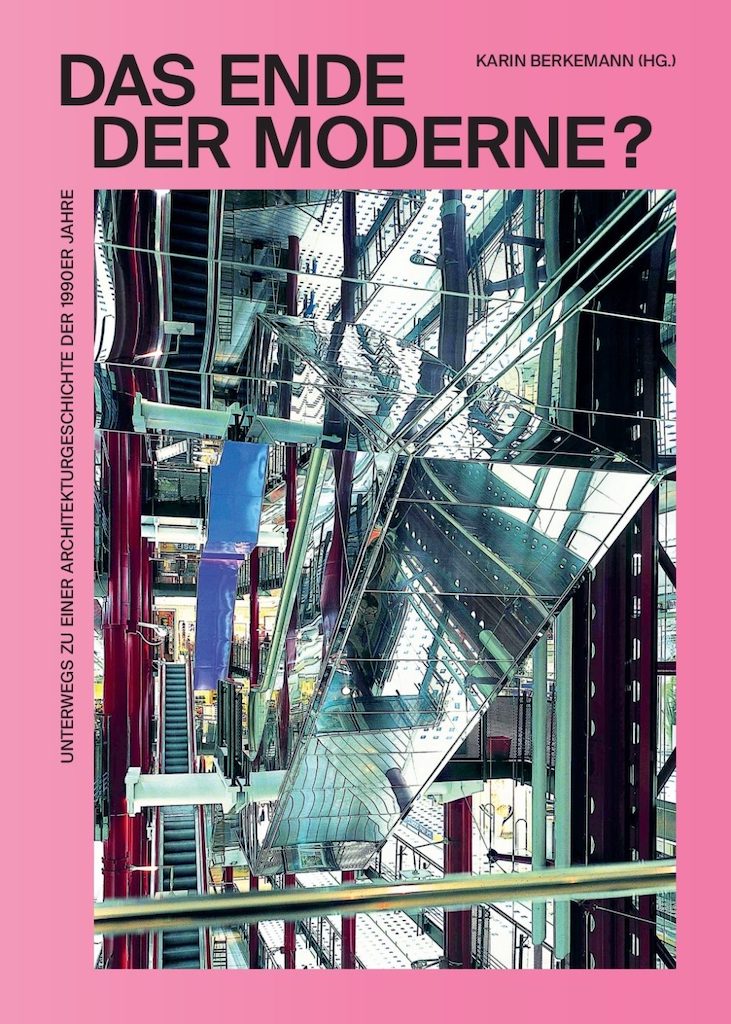

Berkemann, Karin (Hg.): Unterwegs zu einer Baugeschichte der 1990er Jahre. Softcover, 17 x 24 cm, Hochformat, 192 Seiten, rund 100 Farb- und Schwarz-Weiß-Abbildungen, 29 Euro

Urbanophil, Berlin 2021

Um es vorweg zu nehmen – die Frage, ob mit den 1990ern die Moderne zu Ende gehe, wird in diesem Buch nicht beantwortet. Das macht aber nichts. Es geht viel mehr darum, sich mit einem Jahrzehnt der Architektur zu befassen, das mit guten Gründen eine intensive Betrachtung wert ist. Aufbauend auf einer im Internetmagazin moderne-regional.de aufgebauten Sammlung „Best of 90s“ von Projekten der 1990er, fand 2021 eine erste Konferenz statt, um nach dem Verbindenden in Architekturkonzepten der letzten Dekade des 20. Jahrhunderts zu suchen. Das Buch dokomentiert diese Konferenz.

Der Zeitraum als Betrachtungsrahmen hat Plausibilität: Zwischen dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Jahrtausendwende, zwischen Euphorie und Ernüchterung einer nach 2000 einsetzenden Rezession sind die 1990er als Zeitraum eigener Dynamik durchaus auszumachen. Das, was in diesem Tagungsband an Perspektiven vor allem aus deutscher oder auch deutsch-deutscher Sicht beleuchtet wird, ist eine Phase der Produktion von Architektur und Stadt, die unter ganz eigenen politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Vorzeichen stand – das die Architektur dieser Dekade Verbindende „lag wohl weniger im Stilistischen als vielmehr im Gedanklichen, in der Suche nach neuen Impulsen in den eigenen Anfängen, um sich zu einer neuen Stufe der Moderne vorzutasten“, so die Herausgeberin Karin berkemann. Ulrich Beck zitierend, wird die „Moderne der Moderne“ bemüht und in vielen Spielarten, geordnet in den Rubriken Arbeit, Wohnen, Freizeit unter die Lupe genommen; dem vorangestellt sind vier Beiträge, die auch „Wendezeit“ hätte heißen können – es geht darum, eine als Übergangszeit bestimmte Phase zu fassen (Karin Berkemann), es geht um Architektur im vereinten Deutschland (Kirsten Angermann), um die Architektur von Hinrich und Inken Baller etwa (Christian Klos).

Daniel Bartezko untersucht fast liebevoll die postmoderne Alltäglichkeit einer Gewerbearchitektur, die im neuen Dienstleistungszeitalter erst noch finden muss, Laura Mameli unterscuht neue Siedlungen im Berliner Umland, die unter überzogenen Wachstumserwartungen konzipiert wurde, Philipp Reinfeld fragt anhand der Expo 2000, ob mit den neuen technischen Möglichkeiten die Architekturkonzepte eine Bereicherung erfahren haben.

„Unterwegs zu einer Architekturgeschichte der 1990er Jahre“ heißt das Buch im Untertitel – was hier aufgefächert wird, sind erste Schritte auf dem Weg, tastende Versuche der Selbstvergewisserung, ob das Konzept, die 1990er unter einem Dach zu versammeln, tragfähig sind. Die Antwort darauf ist noch nicht gegeben. Dazu ist nun ein weitere Schritt nötig, der die nun ausgelegten Spuren systematischer aufgreift, sie in den Diskursen der Vorwendezeit verortet und auch hinsichtlich dessen untersucht, was darin für die folgende Zeit prägend war und wie es für das gedeutet werden könnte, was danach kam. Die Grundlagen sind nun gelegt.

Stadtgruppe Stuttgart des Deutschen Werkbunds Baden-Württemberg (Hrsg.): Die Werkbundsiedlung am Weißenhof. Vom Neuen Sitzen und Gestalten. 110 Seiten, 21 x 21 cm, 120 Abbildungen, 24 Euro

av edition, Stuttgart, 2022

Nach der Publikation, die danach gefragt hatte, wie es sich im Jahr 2021 in der Stuttgarter Weißenhofsiedlung lebt, hat die Stuttgarter Stadtgruppe des Deutschen Werkbunds nun nachgelegt: „Vom Neuen Sitzen und Gestalten“ handelt diese Veröffentlichung. Anders als in der ersten geht es hier vor allem darum, geschichtliche Spuren nachzuverfolgen und aufzugreifen.

Im Mittelpunkt stehen die neuen, aus Stahlrohr entwickelten Stühle, insbesondere der, wie man erfährt – erst in der Nachkriegszeit als Freischwinger bezeichneten Stühle ohne Hinterbeine. Es wird die Geschichte des „Weißenhofstuhls“ erzählt, den Mies van Rohe entworfen hatte, auch, dass Mies nie angezweifelt hatte, dass die Idee für diese Stuhlkonstruktion von Mart Stam kam. Es werden die Entwürfe von Heinz und Bodo Rasch vorgestellt, den von Marcel Breuer und von Rietveld, man erfährt, dass die Erfolgsgeschichte der Stahlrohrmöbel darauf beruht, dass Interieur und Avantgardearchitektur keine Einheit gebildet hatten: „Die neuen Möbel waren nicht mehr nur Bewohnern von weißen, kubischen Villen vorbehalten, sondern hielten Einzug in Schulen, Wartezimmern, Büros und Zimmer der Mittelschicht“, wie Otokar Máčel ausführt. Wir erfahren etwas über die sonst gerne im Hintergrund bleibenden Persönlichkeiten Werner Graeff, Richard Herre und Mia Seeger, und erfahren, wie viel die Wohnstadt Asemwald, die seit den späten 1950er Jahren entstand, mit der Weißenhofsiedlung zu tun hat.