Eine offene Gesellschaft braucht den offenen Diskurs. Und die Bereitschaft, ihr Erbe anzunehmen und sich mit ihm auseinanderzusetzen. Es gibt viele, die sich dafür stark machen – und sie brauchen unsere Unterstützung. Ein exemplarischer Überblick über aktuelle Petitionen und aktive Inititativen.

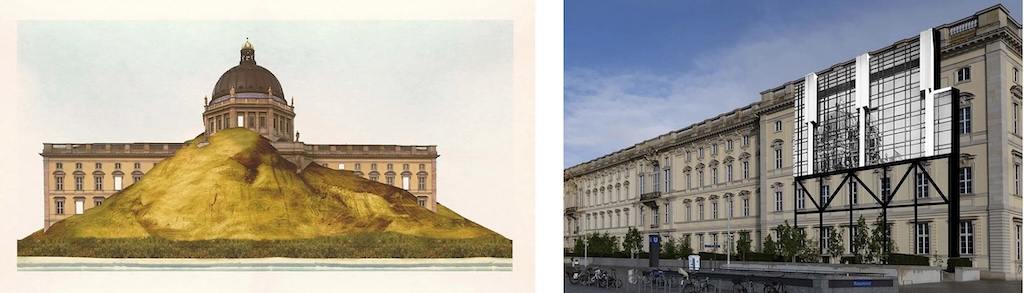

Vedrängte historische Spuren Berliner Schloss. Die Collage verweis auf die Spuren der Geschichte, die getilgt wurden. Eine Initiative wirbt dafür, die Geschichte anzunehmen und über die Fassadenspender aufzuklären.

Abbruch und abgebrochener Aufbruch

Von Albert Einstein stammt die Bemerkung, man könne Probleme nicht mit den Denkweisen lösen, die sie hervorgebracht haben. Sie scheint nicht besonders bekannt zu sein und wenn, wird sie gerne ignoriert.

Altes Finanzamt Saarbrücken, 2012. (Wikimedia Commons, CC BY-SA 1.0, AnRo0002)

Als gäbe es nicht schon seit Jahren Diskussionen, Veröffentlichungen, Belege und beste Beispiele dafür, dass Abriss in Zeiten des Klimawandels keine gute Idee mehr ist, wird weiter zerstört. Nicht nur vermeintliche Alltagsarchitektur, auch unter Schutz stehende Bauten stehen auf der Abschussliste, als gäbe es kein Heute, schon gar kein Morgen, sondern nur ein Vorgestern. Aktuell: Saarbrücken, ein Pingusson-Bau, dieses Mal nicht die ehemalige Französische Botschaft oder die Sendehalle für Europe1, sondern das ehemalige Finanzamt. Marode sei er und eine Sanierung teuer, und außerdem, so die IHK, sei der Abriss notwendig, um „innovativ zu punkten und von Investoren wahrgenommen zu werden“. Innovativ wäre an einem Abriss aber auch gar nichts, ein an Investoren verscherbeltes Grundstück in bester Lage ist schon bevor eine Entscheidung über den Entwurf eines Neubaus gefällt wurde, ein Schritt, der sich oft genug als Fehler herausgestellt hat. Dass das Haus nun marode ist, hängt schlicht und ergreifend damit zusammen, dass man sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht anständig um es gekümmert hat. Aus Protest gegen die Ignoranz der Politik, die den Denkmalschutz einfach mal kaltgestellt hat, ist im der gesamte Vorstand des Landesdenkmalrates im Saarland zurück getreten. Für den Erhalt des Gebäudes kann man mit der Unterschrift unter einer Petition die Stimme erheben.

So sollte es werden; im Bild das von BeL/NL architects entworfende Teil des Paloma-Quartiers, wie es noch auf den Seiten der Bayerischen Hausbau zu sehen ist. Wahrscheinlich, dass es anders kommt. (Bild: Bayerische Hausbau)

Ebenfalls den Rückzug angetreten hat das Kollektiv Planbude in Hamburg. Hier geht es allerdings nicht um einen Abbruch, sondern um einen abgebrochenen Aufbruch. Die Planbude hat mit großem Einsatz dafür gesorgt, dass in intensiver und – hier wäre das Wort wirklich einmal angebracht – innovativer Beteiligung und Koproduktion ein Projekt entwickelt worden, das das Zeug gehabt hätte, ein Exempel für eine andere Stadtentwicklung zu werden – es nennt sich inzwischen Paloma-Viertel. Doch das Projekt zieht sich. Die Bayerische Hausbau, der das Grundstück gehört, will schon seit einiger Zeit aussteigen, in diesem Jahr könnte die städtische SAGA übernehmen, dann könnten auch die bislang ausgehandelten Pläne wieder zur Diskussion stehen. Dass Bürgerwünsche schuld seien, dass noch immer eine Baulücke dort klafft, wo 2014 die Essohäuser abgerissen wurden, will die Planbude nicht gelten lassen. „Erbe Florian Schörghuber übernimmt das Ruder im Konzern und schrumpft bei eingetrübter Baukonjunktur die Abteilung für Projektentwicklung auf ein Achtel. Längst hat die Bayerische Hausbau das Fachpersonal entlassen. Seien wir ehrlich: Der Konzern hat gar nicht mehr die Fähigkeit, die selbst geplanten Essohäuser zu bauen“, heißt es. Die Planbude ist dabei in die Zuschauerrolle gedrängt worden. Und will nun nicht mehr so tun, als sei das alles in Ordnung: „Diesen Weg vom Pionier-Modell einer kooperativen Stadtentwicklung zum gewöhnlichen Spekulationsobjekt werden wir nicht mitgehen. Wir sind raus!“ Auch so sieht Kapitalvernichtung aus. Kapital als Engagement, Einsatz, Arbeit, die in Wettbewerbe und Workshops gesteckt wurde. Innovation made in Germany. Macht ja nichts, taucht ja nicht im BIP auf. Nach BIP sind wir im Übrigen drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Unserer Armut liegt jenseits des BIP.

Ein offener Diskurs braucht Sichtbarkeit

Eine erfreuliche Nachricht kommt aus Stockholm. Der Right Livelihood Awards, bekannt als Alternativer Nobelpreis, wird an vier Personen und Organisationen vergeben, unter anderem an das Kunst- und Recherchekollektiv Forensic Architecture, das sich mit investigativen Methoden und deren Darstellung einen Namen gemacht hat – in Deutschland sind die Arbeiten zum NSU-Mord in Kassel, zu dem am CDU-Politiker Walter Lübcke und zum rassistischen Anschlag in Hanau bekannt geworden. Aber auch israelische Politik ist das Thema von Forensic Architecture – was nicht unumstritten ist; ein lesenswertes Interview mit Eyal Weizman geht auch darauf ein. Letztes Jahr hatte man einen Vortrag in Aachen von Phoebe Walton von Forensic Architecture abgesagt, weil jüdische Studierende Polarisierung befürchteten – Ursula Baus kommentierte. Mit dem Preis wird nun eine Arbeit gestärkt, die kritische Fragen provoziert, die eine plurale Diskussion bereichert und rechtsextreme Narrative wie die der aktuellen israelischen Regierung präzise hinterfragt. Genau solche Präzision ist notwendig, auch und gerade, wenn man ernsthaft gegen Antisemitismus angehen will. Denn zu tolerieren, was eine israelische Regierung anrichtet, stärkt nur die, die die notwendige Differenzierung zwischen Antisemitismus und dessen Instrumentalisierung nicht leisten wollen.

Gestaltungsideen, um die verdrängten Schichten des Ortes Humboldt Forum / Berliner Schloss sichtbar zu machen. Links die Arbeit, die den zur Grundwasserspiegelnivellierung nicht mehr benötigten Sand unter dem Schloss nach außen zu transportieren vorschlägt. (Neslihan Kiran, Lukas Kochendörfer, Niklas Nalbach und Fabien Stoque). Rechts: Musterfassade der Architektur, die hier einmal gestanden hatte. (Situation Room / Sven Bergeltund Kai-Hendrik Windeler)

Denn dass Antisemitismus und Radikalismus in Sonntagsreden gern verurteilt wird, es hingegen weniger beliebt ist, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass beides nicht weiter an Boden gewinnt, ist leider schlecht zu leugnen. So ist es nach wie vor offensichtlich kein Problem, dass einer der Großspender des Humboldt Forums ein Anhänger rechtsradikales und antisemitisches Gedankengut ist. Nun wendet sich die Initiative Schlossaneignung an die Öffentlichkeit. Sie fordert in einer Petition eine „unabhängige Prüfung aller Spender der Fassaden des Berliner Schlosses bzgl. rechtsradikaler und antisemitischer Äußerungen“, die „Übertragung der Spenden rechtsradikaler, antisemitischer und anonymer Spender an eine antirassistische Initiative“ sowie die „temporäre Sichtbarmachung der mit diesen Spenden finanzierten Bauteile.“ Verbunden mit dieser Petition ist die Veröffentlichung eines Wettbewerbsergebnisses. In einem Aufruf hatten die Initiatoren nach künstlerischen Beiträgen gefragt, die das Entstehen des Schlosses, die Versuche, Geschichte ungeschehen zu machen, zum Thema ihrer Arbeit machen. Eine Jury wählte aus den 175 Einreichungen 21 aus, am 10. Oktober werden sie in Berlin vorgestellt, eine kostenlose Publikation bei DOM Publishers zeigt die ausgewählten Arbeiten, im Internet werden sie ebenfalls gezeigt. Sie thematisieren auf verschiedene Weise, welche Aspekte von Geschichte durch die beschönigende Rekonstruktion unsichtbar bleiben und es damit auch im Diskurs schwerer haben. Sei es, dass die Zusammenhänge zwischen deutscher Geschichte und Kolonialismus, die Unterdrückung der Frau oder die im Zweiten Weltkrieg entstandenen Schäden – sie alle machen auf die Zusammenhänge zwischen einer Politik, die sich im Schloss repräsentierte und ihrer zweifelhaften Wirkung aufmerksam.

Und es bleibt tatsächlich unerträglich, dass eine vermeintliche Kontinuität der Geschichte vorgetäuscht wird – mit den Mitteln derer, die genau das Gedankengut pflegen, das das nun übertünchte Leid, die nun übertünchte Zerstörung hervorgerufen hatte. Die entsprechende Petition kann hier unterzeichnet werden >>>

Weitere drei der insgesamt 21 von einer Jury aus 175 eingereichten Arbeiten.

Links: Frauen machen Schloss-Geschichte von Pia Höhfeld

Mitte: Das Museum des Kolonialismus von Christoph Balzar und Fabian von Ferrari

Rechts: Lufthauch eines kalten Berges von Tina Born und Enrico Niemann

Kultur und Journalismus stärken

Nicht nur Bau- als Prozesskultur ist in Deutschland offensichtlich nicht besonders viel wert. Inzwischen wissen wir, wie sich die Rundfunkkommission der Länder die Reform des Rundfunkstaatsvertrags vorstellt. Nämlich so, dass man weiter bei der Kultur streicht. 3Sat soll mit Arte zusammengelegt werden, ungeachtet der Tatsache, dass die beiden Sender grenzübergreifend mit unterschiedlichen Profilen kaum über einen Kamm zu scheren sind. Treffend hatte Jürgen Kaube in der FAZ darauf hingewiesen, wie Bildungsauftrag der öffentlich-rechtlichen Sender mit seichten Formaten („Sokos, Nordsee-, Schweden-, Danen und Midsomerkrimis“, „junge Ärzte, rote Rosen, mediterrane Pferdebesitzergeschichten samt Traumschiff“) gerechtfertigt werden. Nämlich mit dem Verweis auf „die politischen Magazine, die Nachrichtensendungen sowie die Talkshows, die allen Ernstes für einen Beitrag zur Demokratie gehalten werden und nicht für einen zu ihrer Verächtlichmachung“. Markus Lanz frag in seiner Sendung Tino Chrupalla tatsächlich, ob er Björn Höcke für einen Rechtsextremen hält – als hätte dies nie ein Gericht schon längst bestätigt. Kultur trägt anscheinend nicht zur Stärkung der Demokratie bei, fundierter Journalismus ebensowenig. Geplant ist nämlich auch, die vier Programme Phoenix, tagesschau24, ARD-alpha und ZDF Info zu einem oder zwei Informations- und Bildungssendern zu fusionieren. Was das mit Reform zu tun hat in Zeiten, in denen sich herumgesprochen haben dürfte, welche Rolle Bildung und guter Journalismus hat, kann ich nicht erkennen. Wieder wird mit den Wölfen geheult, in der Hoffnung, es könnten damit die Schafe geschützt werden. Für die kulturellen Zusammenhänge, in denen eine Diskussion über Architektur und Stadt eingebunden sein sollte, wird es also noch weniger Platz geben. Einwendungen und Anregungen dafür, wie man es besser machen könnte lassen sich bis zum 11. Oktober abgeben, gegen das Aus von 3Sat hier unterschreiben kann man auch.

Auch in anderer Hinsicht steht Journalismus nicht hoch im Kurs. Das sieht man daran, wie mit der Gemeinnützigkeit umgegangen wird. „Wir schaffen Rechtssicherheit für gemeinnützigen Journalismus“ hatte die amtierende Regierungskoalition in ihrem Koalitionsvertrag versprochen. Bislang gibt es diese Rechtssicherheit nicht. Dass Einsatz für guten Journalismus und eine Gegenstimme gegen die vor allem von rechts wuchernden Falschmeldungen so nicht besonders viel wert sind und Rechtssicherheit alles andere als Realität ist, musste die Plattform „Volksverpetzer“ erfahren, der kurzerhand die Gemeinnützigkeit entzogen wurde. Bislang also von Rechtssicherkeit keine Spur. Nach wie sind Initiativen wie Volksverpetzer, aber auch andere – wie Correctiv, die man sich nicht mehr aus der Medienlandschaft wegdenken mag – auf das Wohlwollen der Finanzämter angewiesen. Eine Änderung der Abgabenordnung wäre hier schon eine Hilfe. Auch hier kann man mit einer Unterschrift unter einer Petition den Druck erhöhen