IBAs über IBAs – über strukturelle Veränderungen respektive neue Formate berichten wir regelmäßig. Nun rüttelt sich die IBA München zurecht und nimmt Fahrt auf, uns erreichte vor wenigen Tagen eine Pressemeldung zu Konstituierung des Kuratoriums. Thema dieser IBA ist die „Metropolregion München“, genauer: „Räume der Mobilität“. Bis 2034 sollen sie entstehen. Was kann diese IBA leisten? Und welche Machtinstanzen entscheiden im Autoreich Deutschland darüber, wo mit einer neuen Regierung hunderte schuldenfinanzierte Milliarden landen?

IBAs über IBAs – über strukturelle Veränderungen respektive neue Formate berichten wir regelmäßig. Nun rüttelt sich die IBA München zurecht und nimmt Fahrt auf, uns erreichte vor wenigen Tagen eine Pressemeldung zu Konstituierung des Kuratoriums. Thema dieser IBA ist die „Metropolregion München“, genauer: „Räume der Mobilität“. Bis 2034 sollen sie entstehen. Was kann diese IBA leisten? Und welche Machtinstanzen entscheiden im Autoreich Deutschland darüber, wo mit einer neuen Regierung hunderte schuldenfinanzierte Milliarden landen?

Die Problemlage

München wächst, und die Pendler nehmen aufgrund hoher Wohnungspreise immer weitere Wege in Kauf, als sie beispielsweise im Regionalen Planungsverband München erfassbar sind.1) Sich um die Mobilität im Umkreis Münchens zu kümmern, liegt deswegen nahe, genauer: ist geboten. Die Dringlichkeit des Themas manifestiert sich in den hunderten Milliarden Euro, die von der künftigen Bundesregierung gerade für Infrastruktur mit Schulden ausgegeben werden, und in den Milliarden, mit denen die Länder jetzt Geld aufnehmen dürfen.

Nun greifen regional relevante, politische Instanzen immer wieder zu einem Planungsinstrument, das nicht neu und auch nicht unumstritten ist: einer Internationalen Bauausstellung. Auf der Website der jetzt in München beginnenden IBA steht: „Internationale Bauausstellungen (IBA) sind in erster Linie ein Format der Stadt- und Regionalentwicklung, keine klassische Ausstellung – eine Initiative auf Zeit, um für aktuelle Herausforderungen innovative und nachhaltige Lösungen für die Zukunft zu entwickeln.“2) Da stehen sie wieder, die Begriffe, die in keinem Phrasenkatalog fehlen: „Herausforderungen“, „innovativ“, „nachhaltig“. Bemerkenswert ist eher der Hinweis, dass es sich um keine „klassische Ausstellung“ handele, zumindest zunächst nicht. Bemerkenswert ist auch, dass die IBA München bereits Projekte beieinander hat, bevor das Kuratorium zusammenkam. In München heißt es bislang neudeutsch: „Next-Practice-Projekte mit Exzellenz“. Na denn, man überlege, wie so ein Begriff in einfache Landessprache übersetzt werden kann. Was, Hochwürden, machen wir demnächst?

Gesellschafter dieser IBA München sind neben der Stadt München die Städte Augsburg und Ingolstadt, die Landkreise München und Freising sowie der Verein Europäische Metropolregion München (EMM e.V.). Darüberhinaus lädt die IBA in einer „IBA-Unit“ Kammern und Kommunen sowie „Akteure“ aus Wirtschaft und Wissenschaft zum Engagement ein.

Wie üblich gibt es Machbarkeitsstudie, Positionspapier und Memorandum – auch der frühe Projektaufruf fehlt nicht, in dem die IBA „neu denkt“.3) Auch wer keine Idee hat, kann mitmachen. Sieben Projektkriterien sind benannt, die mehr oder weniger in jede IBA passen: Zukunftsorientiert, räumlich erlebbar, Mensch im Mittelpunkt, Mehrwert für das Miteinander, innovative Akteure und Allianzen, mit Entwicklungspotenzial realisierbar und so weiter: Man kennt das Vokabular der Rechtfertigungsebene, die offen und damit unverbindlich bleiben muss. Darin liegt grundsätzlich eine Schwäche der IBA-Formate, in denen das Neue, das Innovative, die Exzellenz gefordert werden – während diejenigen, die Dergleichen eigentlich im Sinne eines politischen Auftrags sowieso initiieren und machen müssten – also Politik und Verwaltung – , nicht einmal mehr mit dem Alltäglichen zurechtkommen. So wirken IBAs seit geraumer Zeit wie der zweite Schritt, wo der erste fehlt.

Das ist ihnen – den IBAs – nicht vorzuwerfen. Doch lohnen IBA-Aufwände noch? Die Dringlichkeit, mit der Planungsthemen und -verfahren jeglicher Art gerade im Sektor Infrastruktur entschlackt werden müssen, ist uns allen bewusst, und ob eine IBA dabei Herausragendes leisten kann, sei dahingestellt.

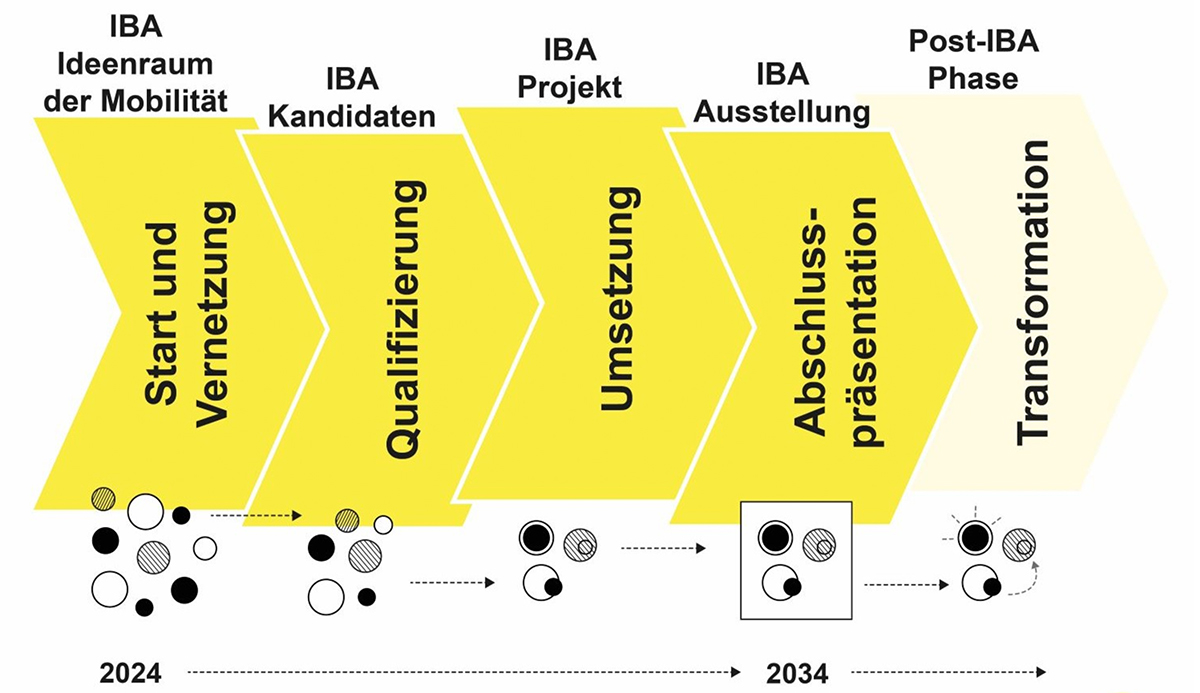

„Fragen“ stehen hier nicht, vielmehr sind acht Themen benannt, deren Originalität nicht gerade überrascht. (Bild: IBA-Website)

Zur Münchner Konkretisierung offenbart der Blick auf die „Zukunftsthemen“ der IBA nicht gerade Weltbewegendes. Genannt werden Nähe und Nachbarschaft und Mischnutzung und nachhaltige Mobilitätsformen; Baukultur und Gestaltungsqualität; Naherholung, Freizeit; Gesundheit und multimodales Unterwegssein; Regionalität und Ressourcenkreisläufe; Wertschöpfungsketten; smart und menschenmaßstäblich; Organisation und Zugehörigkeit – durchweg Bekanntes, das in allen Praxis- und Wissenschaftskreisen beredet wird. Immerhin heißt es auch: „IBA-Projekte denken Organisation und Finanzierung neu, um zugängliche und attraktive Mobilitätsangebote in der ganzen Region zu schaffen“. Letztgenanntes Thema scheint mir eins der wichtigsten zu sein, weil es die Brücke von der oben genannten Unverbindlichkeit zu strukturellen Verbesserungen des Planungsalltags schlägt.4) Mit dem „neu denken“ ist es allerdings so eine Sache – siehe den Wortwahl-Beitrag in der Seitenspalte. Wenn nur hier und da wenigstens mal etwas anders als üblich gemacht wird, wäre man schon dankbar. Und IBAs erschöpfen sich immer öfter genau darin.

Eines der eingegangenen IBA-Projekte sieht die Umgestaltung des Dreimühlenquartiers vor. Man kann sich problemlos vergegenwärtigen, dass im Sommer auf der links abgebildeten Straßenversion sehr hohe Temperaturen zu erwarten sind. In der rechts gezeigten Variante ist das Mikroklima auf der Straßenebene gewiss erträglicher. (Bild: URBANES WOHNEN e.V. Herbert Gerhard Schön)

16 von stattlichen 20 Mitgliedern des IBA-Kuratoriums: (v.o.l.n.u.r.): (4. Reihe) Hilmar von Lojewski, Mart Grisel, Anton Kolomeytsev, Agnes Förster, (3. Reihe) Oliver Weigel, Silke Weidner, Marta Doehler-Behzadi, Burkard Horn, Bernd Rosenbusch, (2. Reihe) Stefanie Bremer, Theres Rohde, Oliver May-Beckmann, (1. Reihe) Ingrid Simet, Nicola Borgmann, Andrea Degl, Engelbert Lütke Daldrup.

Nicht im Bild: Klaus Bogenberger, Heiko Büttner, Marcus Gwechenberger, Rüdiger Recknagel, und Miranda Schreurs. (Bild: IBA München)

Was ließe sich erwarten?

Ungewöhnlich ist, dass im Dezember 2024 bereits Projektideen vorgestellt wurden,5) ohne dass es das wissenschaftliche Kuratorium gegeben hätte, mit dem das IBA-Thema hätte geschärft werden können. Das Kuratorium erreicht nun mit zwanzig, zum Teil altbekannten IBA-NetzwerkerInnen einen neuen Höchststand an Personal; das Durchschnittsalter schätze ich auf etwas über 60, was nach Ablauf der zehnjährigen IBA-Zeit für einen heiteren Praxistest sorgen könnte: Rollator-Rennen im multimodalen Mobilitätsnetz entspräche einem konkreten IBA-Auftrag – zum Beispiel in der Altstadt Kaufbeuren. Scherz beiseite: Was sind die „Räume der Mobilität“ konkret?

In den bislang eingereichten Projekten geht es um Mobilitätsmanagement, Sichtbarmachung von Mobilitätsangeboten, Sicherungsverfahren für FahrradfahrerInnen, (Bau-)Logistik-Hubs, Parkraum-Management mit optimierender KI, Mobilitäts- und Stadtentwicklungskonzepte für Ingolstadt, Verkehrsberuhigung oder auch um die „Schaffung einer Rechtsgrundlage für die individuelle Gestaltung von Straßenräumen, (für die) nicht die StVO und ihre Reformen ausschlaggebend (sind), sondern das Planungsrecht und Recht der öffentlich-rechtlichen Sache“.6) Konkret ist auch eine Idee des BUND, einen Central Park mitten in München zu realisieren.7) Neue Mobilitätsformen rufen auch die Lufttaxi-Freunde auf den Plan, wozu dann auch ein „Masterplan für Urban Air Mobility“ oder ein „Innovative Air Mobility“ für das Alpenvorland gehören.8)

Haltestellen-Design, Radschnellwege, Hubs aller Art, Brückenbauten, Infrastruktur-Verbesserungen – bislang sind die Themen nicht wirklich neu, aber ihre teilweise Dringlichkeit springt beim Blick auf die Projekte durchaus ins Auge.

Es ist keine Frage, dass die Überlebenschancen für unsere vorhandenen Städte, Dörfer, Regionen und Naturräume primär davon abhängen, warum und wie wir uns und unsern Müll und unsere „Produkte“ von wo nach wo bewegen. Doch zeichnet sich noch nicht ab, dass die IBA ihrem im Memorandum artikulierten Anspruch gerecht werden kann: „Denn es geht um wesentlich mehr als den Ausbau und die Umgestaltung von Verkehrsinfrastrukturen, neue Antriebstechnologien sowie Digitalisierungs- und Automatisierungsprozesse.“9) Dass mit all dem soziale, ökonomische und ökologische Themen zusammengehören, wissen wir seit Jahrzehnten. Eine Themenschärfung – siehe oben – wäre sehr hilfreich, und „wesentlich“ ist auch eine weitere Frage: Mobilitätsvermeidung könnte eines jener Themen sein, das weit in die politische Ausrichtung eines ganzen Landes hineinreicht.

Wer also hat die Macht?

Wer entscheidet jetzt an welcher Machtposition über welche Mobilität? Was politische Macht bewirken kann, erleben wir gerade international und national in schlimmsten Konsequenzen. Wer sich in unseren Städten mit Macht durchgesetzt hatte, wusste Marshall MyLuhan bereits 1964: „Die Autos sind die eigentliche Bevölkerung unserer Städte geworden“. Und noch früher, 1902, schrieb F. A. Hyde: „Heute ist es [das Auto] unser Tyrann, so dass wir uns endlich gegen das Auto auflehnen und gegen seine arrogante Art zu protestieren beginnen.«10)

Dass die IBA maßgeblich zu Abkehr von der Auto-Gesellschaft beitragen kann, hoffen wir inständig. Das Bild vom Dreimühlen-Projekt lässt Wunderbares erkennen, zugleich leider ahnen, wie horrend die Widerstandskräfte der Autogesellschaft sind: Denn was beispielsweise in der Münchner Kolumbusstraße passierte, zeigt, dass das Thema Mobilität politisch extrem aufgeladen und damit eine never ending story ist.11) Dort, in einem 300 Meter langen Abschnitt der Kolumbusstraße, wurde eine vollgeparkte Straße von der TU München für fünf Monate experimentell und kinderfreundlich umgestaltet. Sehr sehenswert ist ein Video, in dem seitens der Anwohner kaum anderes als das eigene Wohlbefinden und die eigene Bequemlichkeit zur Sprache kommt. Im Bezirksausschuss war die Straßenumgestaltung parteiübergreifend und einstimmig beschlossen worden. Doch einige Anwohner dachten anders und organisierten Widerstand, beginnend mit einer What’s-app-Gruppe.

„Parkplätze brauchen wir“.

„Ich möchte mich mit meinem Recht der Fortbewegung nicht einschränken lassen“.

„Ich habe eine günstige Miete in der Straße und ich befürchte, dass so was eine moderne Gentrifizierung ist“.

„Was würden Sie sagen, wenn man unter dem Deckmantel des Klimawandels einen 40-Meter-Sandkasten mit schreienden und brüllenden Kindern einen Meter vor Ihr Wohnzimmer setzt?“

„Es geht um den Bürgerwillen, (…) also dass man die Menschen, die hier wohnen und leben und arbeiten, dass man die miteinbezieht. Die wurden nicht gefragt.“

„Wir haben überhaupt keine Macht“.

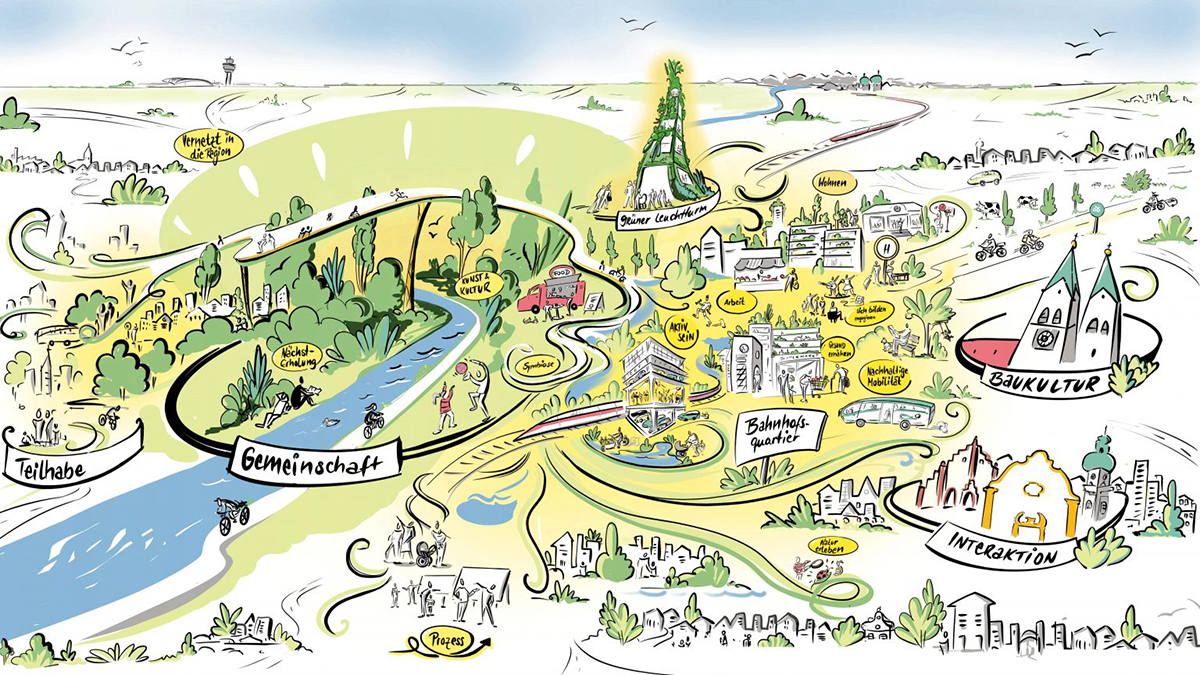

Die Stadt Freising schlägt eine Umgestaltung des Bahnhofsquartiers als IBA-Projekt vor. Was will uns die Zeichnung sagen? Auch die Wortwahl in Projektbeschreibungen ist naiv, banal, belanglos – ein Tribut an die „Teilhabe“? „…hohe Nutzungsmischung, innovative und kooperative Wohnformen, Co-Working, Integration von Kultur-Spiel-Sport, stärkere Einbindung des für die Region prägenden Landschaftsraumes Isar, sowie das Setzen von Maßstäben in Sachen sozialer Teilhabe, ökologischer Vernetzung und klimagerechter Stadtentwicklung“.

Weder sitzt nun eine IBA an den Machthebeln der Mobilitätsentscheider, noch scheint die (deutsche!) Gesellschaft auch nur im geringsten bereit, ihre automobile Bequemlichkeit aufzugeben – sie trainiert vielmehr ihre Widerstandsfähigkeit. Wohl ändert sich hier und da etwas, wo die Automobilität schlicht an ihre Grenzen stößt – aber nicht etwa als Folge einer Einsicht. Zum Beispiel in Schwabing, wo eine Initiative zum „Umparken“ geradezu einem Verzweiflungsakt gleichkommt.12)

Herr Söder, übernehmen Sie?

In internationalen Zusammenhängen offenbart sich die Machtfrage, wo Mobilität nicht ab ovo durch eine Autoindustrie wie in Deutschland dominiert ist, als Schlüsselfrage. Denn Mobilität lässt sich nur sehr bedingt durch homöopathisch wirkende Projekte wie gut gestaltete Wartehäuschen, hübsch anzuschauende Signaletik, gute Apps und Parkraummanagement ändern. Wobei nichts gegen diese Ansätze einzuwenden ist!

Nun kann man zwar sagen: Tja, Deutschland lebt halt von der Autoindustrie. Aber wie lang noch, wenn andernorts in der Welt billigere und sogar bessere Elektroautos gebaut werden? Wenn andernorts a priori auf öffentlichen Nah- und Fernverkehr gesetzt wird? Beim Mobilitätskongress, der 2024 in Karlsruhe stattfand, konnte man sehen, dass man in anderen Ländern wesentlich weiter ist als in Deutschland, wenn es um sozial, ökologisch und ökonomisch vernünftige Mobilität geht. Beispiele aus aller Welt, in denen die politisch andere Konstellation ausschlaggebend gerade in den Themen der IBA München ist, machen bewusst, wie einfach alles sein könnte mit einer Stadt-, Land-, Quartiers-, Dorf- und Regionenmobilität.

Zurück zur Macht: Die IBA Emscher Park agierte ab 1999 mit der Rückendeckung von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Johannes Rau. Nun stelle ich mir vor, was Markus Söder von einer IBA hält, die Mobilität für Bayerns Hauptstadt und ihre Umgebung anders priorisiert als fürs Auto. In Baden-Württemberg hat der Landkreistag die Einführung einer Autobahn-Maut nach Schweizer Vorbild vorgeschlagen, um einen großen Teil der milliardenschweren Sanierung maroder Fernstraßen zu finanzieren. Denkbar sei eine Maut in Höhe von 100 Euro für die Jahresvignette. Verkehrsminister Winfried Hermann meinte dazu: «Der 100 Euro-Vignetten-Vorschlag wäre zwar einfach und schnell einführbar, ist aber ohne Steuerungswirkung und Nutzerbezug». Es brauche stattdessen eine Diskussion über eine intelligente, digitale Pkw-Maut, die «zeit- und entfernungsvariabel» sein müsste. «Das wäre gerechter und ökologischer.»13) Über solche wichtigen Instrumente zur Mobilitätssteuerung verfügt eine IBA nicht.

So darf man hoffen, dass die ambitioniert konzipierte, wenn auch homöopathische Herangehensweise der IBA München an die Mobilität dennoch Wirkung zeigt. Und Söder beschämt ist, wenn er bekennen muss: Das war mir nicht bewusst. Warten wir ab, welcher Bundesminister sich die Mobilität in Deutschland in der kommenden Regierung wie vorstellt. Doof ist halt, dass es bei Ministeriumszuschnitt und -leitung primär um die Berücksichtigung der „Getreuen“ geht. Ich fürchte, dass die hunderte Millarden des „Infrastruktur“-Schuldenpakets leider nicht für eine vernünftige Verkehrswende genutzt werden, dass sie vielmehr das Althergebrachte materialisieren.

1) https://www.region-muenchen.com/der-rpv; das sind , die Landeshauptstadt München, die Landkreise Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, München und Starnberg sowie 185 kreisangehörige Gemeinden in diesen Landkreisen. Der RVP beschäftigt sich auch im Mobilität.

4) https://iba-m.de/projektaufruf/, letzter Anker

10) F. A. Hyde, Titel: »Automobile Club of California,« Overland Monthly, Aug. 1902, zit. nach: https://www.transcript-verlag.de/shopMedia/openaccess/pdf/oa9783839474082.pdf

11) Experiment der TUM München, tagesschau-Bericht, Kolumbusstraße München / youtube