Direkt nach Beginn der Krise begann der Lehrstuhl Planungstheorie der RWTH Aachen damit, Planerinnen und Planer, Forschende sowie Stadtmacherinnen und Stadtmacher über ihre Einschätzungen der durch die Krise bedingten Veränderungen zu befragen. Unter dem Stichwort „What/Next – Dialoge zur Zukunft“ werden Beobachtungen, Fragen und Konzepte zum Umgang mit den Folgen der Krise gesammelt und Perspektiven der Stadtentwicklung diskutiert. (*) Planungsdezernenten und erfahrene Experten kommen ebenso zu Wort wie Vertreterinnen und Vertreter junger Büros und Initiativen. Aus den inzwischen 13 Gesprächen lässt sich eine erste Bilanz ziehen.

Der Beginn der Krise war für viele Vertreter der mit der Stadtplanung befassten Disziplinen mit der Umorganisation der Arbeit, aber auch von einer – letztlich kurzen – Phase der Unterbrechung gekennzeichnet. In den ersten Tagen des Krisenmanagements spielten Stadtplaner keine Rolle, wie Frauke Burgdorff, seit 2019 Beigeordnete für Planung, Bauen und Mobilität der Stadt Aachen, feststellte: „Wir waren nicht im Krisenstab vertreten.“ Vielfach ging es in der ersten Zeit darum, kurzfristig mit Unterstützungsprogrammen soweit möglich auf die unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen zu reagieren. Die Krise rufe ins Bewusstsein, wie wichtig das wirtschaftliche Fundament sei, um Stadt gestalten zu können, so Anna Schindler, Direktorin der Abteilung Stadtentwicklung im Präsidialdepartment der Stadt Zürich. Tatsächlich vorhersehen kann bis heute keiner, welche Dynamik die wirtschaftliche Entwicklung nach dem der Einbruch der letzten Monate entfalten wird. „Man muss sich auf die unsichere Situation einlassen“, so Arne Lorz, seit 2018 Leiter der Hauptabteilung Stadtentwicklungsplanung im Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Stadt München. Das ist keine einfache Herausforderung, denn „es wird einen Verteilungskampf geben. Die, die Einfluss haben, werden ihn gelten machen“, so Lorz weiter. Die Sorge herrscht vielfach vor, wie weiter in den angeschobenen und laufenden Planungen und Projekten Verbindlichkeit gewährleistet werden kann, wenn insbesondere jene Abläufe unterbrochen sind, die mit der direkten Kommunikation verknüpft sind.

Verschärft sich die Segregation?

Der Einzelhandel wird sich neu erfinden müssen, so die Einschätzung von Sarah Ginski. (Bild: pxhere)

Der Unsicherheit mit Geduld zu begegnen, regt Iris Reuther an, Senatsbaudirektorin der Freien Hansestadt Bremen und Leiterin des Fachbereiches Bau und Stadtentwicklung. Sie sieht die Chance der Krise darin, eine „aufmerksame teilnehmende Beobachtung in den Räumen bewusst weiterzuführen“ und dabei „mit vielleicht noch größerer Sorgfalt“ auf die Projekte zu schauen, die man verfolgt. Wie können Schulen geplant werden, wie die weiterhin wichtigen Themen – Klima, Wohnungsbau – behandelt und mit der aktuellen Lage zusammengedacht werden? Reuther fragt auch nach der Zukunft der Innenstadt: „Was passiert mit dem Einzelhandel, den Kaufhäusern, was sind zukünftig Nutzungen und Funktionen der Innenstadt?“ Sarah Ginski, Projektleiterin beim Berliner Büro Zebralog, hat den Trend zur Abkehr von großen Einheiten zumindest in den zentralen Lagen schon vor der Pandemie ausgemacht. Sie meint, dass dieser Trend sich nun verstärken könnte, dass für den Einkauf das Erlebnis weiter wichtiger werde und kleinteilige Strukturen eine Renaissance erleben könnten. Dass man im Einzelhandel nun merke, wie wichtig kleinteilige Strukturen seien, meint auch Brigitte Scholz; sie leitet das Amt für Stadtentwicklung und Statistik der Stadt Köln. Im Sinne resilienterer Strukturen plädiert sie dafür, regionale Lieferketten in den Blick zu nehmen und stärker über Kreisläufe nachzudenken. Bietet dabei die Krise auch die Chance, Nutzungen wieder stärker zu mischen? Tim von Winning Bürgermeister für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt in Ulm, hält das für möglich: „Der Einzelhandel hatte viel zu viele Flächen.“ Reuther und von Winning denken zudem, dass die Dynamik der letzten Jahre abgebremst werden könnte, weil die Menschen erst einmal dort bleiben könnten, wo sie derzeit wohnen. „Unsere Mieten sind verträglich“, so von Winning. Der Wegzug aus der Stadt, eine weitere Sprawlisierung „wird an vielen Stellen daran scheitern, dass die individuellen Möglichkeiten dazu nicht da sind“.

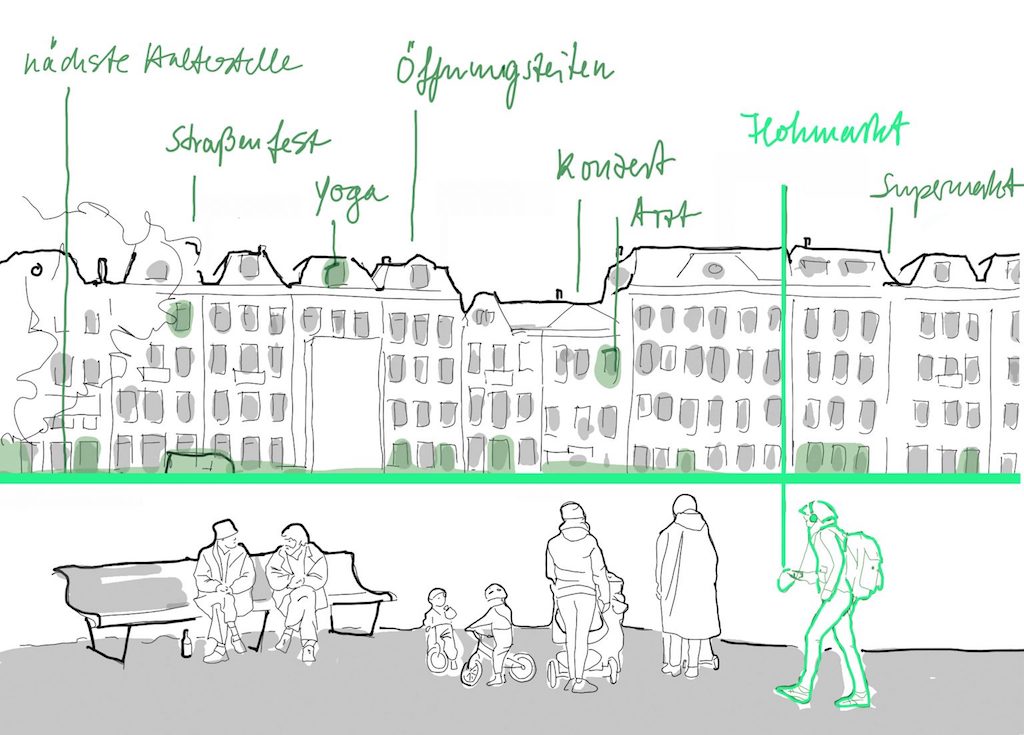

Skizze zum Interview mit Olaf Schnur (Angelina Bolten für What/Next 2020)

Große Sorgen macht man sich in vielen Städten insbesondere um die, die nicht das wirtschaftliche Fundament haben, die Krise durchzustehen. „Die können das nicht aussitzen“, so Frauke Burgdorff, die eine „Schwächung der Schwächsten“ fürchtet, die den Segregationsprozess beschleunigen könnte. Auch Arne Lorz sieht zwar, dass die Bedeutung von Gemeinschaft wieder mehr betont werde. Das sei aber dann bedenklich, „wenn die Gemeinschaft nur in ihren Grenzen denkt.“ Olaf Schnur, wissenschaftlicher Leiter beim vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. in Berlin, sieht bereits jetzt diese Atmosphäre der Unsicherheit und Angst, die sich insbesondere in benachteiligten Quartieren belastend bemerkbar mache. „Soziale Segregation wird in der aktuellen Lage besonders sichtbar – das müsste eine Mahnung sein, sich um den Abbau der sozialen Ungleichheit besonders zu kümmern.“ Der Alltag werde auch deswegen für viele schwieriger zu bewältigen sein, weil Begegnung und Kommunikation erschwert werde und die Gefahr der Isolation wachse. Die Krise habe aber auch gezeigt, dass die sozialen Strukturen vielfach stabiler sind als gedacht: „Wir dachten, Nachbarschaft atomisiert sich. Das ist nicht der Fall.“ Fürsorge, Achtsamkeit und gegenseitige Unterstützung haben Hochkonjunktur. Schnur legt Wert auf die Feststellung, dass benachteiligte Quartiere nicht weniger soziales Kapital haben als andere – „in die Falle darf man nicht tappen.“ In Bezug auf die Bebauungsform lasse sich dabei keine Regel ausmachen. „Es gibt nicht den guten Quartierstyp, sondern es hängt davon ab, was in der sozialen Matrix dazwischen passiert.“

Hier sieht Schnur die Möglichkeit, zukünftig anzuknüpfen. Der Raum als Begegnungsort, an dem Kommunikation möglich ist, lässt sich zwar nicht ersetzen. Aber auch wenn digitale Formen des Austauschs für vieles nur ein Notbehelf sind, sind sie doch möglicherweise eine wichtige Basis dafür, dass sich über sie die Organisationsfähigkeit des Quartiers stärken lasse. „Es wäre gut, wenn wir Raum in einer hybrideren Form denken“, meint er. Es müsse darum gehen, dass analog und digital ineinandergreifen, das könne zu resilienteren Sozialstrukturen führen.

Herausforderung für das Raumverständnis

Die Voraussetzungen dafür, mit solchen hybriden Formen von Raum zu arbeiten und zu experimentieren, sind aktuell günstig – diese Chance sieht zumindest Sarah Ginski von Zebralog, einem Büro, das sich schon eine ganze Weile mit crossmedialen Strategien der Partizipation beschäftigt. „Vieles muss im Moment nicht perfekt laufen“, sagt sie und erkennt eine große Flexibilität „auf allen Seiten. Die Gefahr, dass Beteiligung nun ausgesetzt werde, sieht sie nicht, denn das werden Bürgerinnen und Bürger wieder einfordern. „Keiner wird sich auf Dauer leisten können, auf Partizipation zu verzichten“, so Ginskis Einschätzung. Für die digitalen Formen der Beteiligung empfiehlt sie eine Mischung von synchronen und asynchronen Formen, also einer Mischung aus Live-Formaten und solchen, die man unabhängig von der Zeit nutzen kann. Dass digitale Formate keine Arbeitserleichterung sind, ist hinlänglich bekannt. „Kommunikation ohne Moderation kann im digitalen Raum nicht stehen bleiben, das sind sonst nur Anklagen“, so Wencke Hertzsch, Referentin für strategische Steuerung Partizipation in der Stadtbaudirektion von Wien – oder, wie Burgdorff es ausrückt: „Streiten klappt über Video nicht gut.“ Auch die langjährige Erfahrung von Zebralog zeige, so Ginski, dass Beteiligung ohne Elemente mit physischer Präsenz nicht funktioniere. In diesem Punkt herrscht Einigkeit, auch wenn noch offen ist, wie man die Begegnung in naher Zukunft organisiert. Tim von Winning sieht die Chance, Beteiligung und Austausch in kleineren Gruppen zu organisieren. Das sei weniger konfrontativ, damit könne das Gespräch besser geführt werden.

Mülheim an der Ruhr und Oberhausen-Süd. (Bild: Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0, giggel)

Mit der Mischung aus digitalen und analogen Formaten, der Möglichkeit, Nähe und Ferne miteinander zu verknüpfen, wird der Raumbezug vielschichtiger, differenzierter – ohne aufgehoben werden zu können. Die Krise scheint daher auch eine Herausforderung an die Vorstellungen zu sein, die Stadt als kohärenten und homogenen Raum konstruieren. „In der jetzigen Situation stellt sich die Frage, ob und inwieweit die Figur von der Stadt als System – als Ganzes – wirklich hilfreich ist, um auf die vielen lokalen Antworten und Formen von Solidarität unterstützend zu reagieren. Also, inwieweit die Fragmentarität der Stadt als eine Ressource der Stadt in die Planung mit einbezogen werden kann“ fragt Ignacio Farías, Stadtanthropologe am Institut für Europäische Ethnologie der Berliner Humboldt Universität. Im analogen Raum bietet hierfür das Ruhrgebiet Anschauungsmaterial, dessen Amalgam aus Stadtteilen, Zentren, Dörfern, Industrie, Brachen und Siedlungen auch zu einem Netz aus Freiräumen verschiedener Maßstäbe geführt hat. Räumlich sieht Irene Wiese-von Ofen, Architektin und Beigeordnete a.D. für Planung, Bau und Boden der Stadt Essen, das darin liegende Potenzial aber nicht ausgeschöpft. Diese Grünräume seien ein entscheidendes Gliederungssystem, dessen Qualität als verbindendes Element zwischen der Großform der Agglomeration und den Quartieren, den Orten, in denen die Menschen beheimatet sind, nicht immer ausreichend bewusst verteidigt werde. In der verbindlichen interkommunalen Kooperation sieht sie eine große Chance, diese Räume weiterzuentwickeln. Denn sie sind nicht nur unter den Vorzeichen der Pandemie wichtig – auch im Hinblick auf den Klimawandel und damit verbundene Extremwetterereignisse komme ihnen in Zukunft eine große Bedeutung zu.

Hoffnung macht Wiese-von Ofen, dass die Wertschätzung der öffentlichen Hand und die Notwendigkeit von verbindlicher und vorausschauender Planung gewachsen ist. Auch Brigitte Scholz stellt fest: „Die Rolle der Verwaltung wird sehr geschätzt.“ Das ist aber auch mit Erwartungen verbunden, wie Burgdorff zu berichten weiß, etwa der, wie in Berlin oder Bogota Pop-up-Radwege einzurichten. Doch sie sieht die Voraussetzungen dafür in Aachen nicht. „In Bogota hat man das gemacht, um die Menschen in den vollen Bussen zu schützen und ihnen die Möglichkeit zu geben, Fahrrad zu fahren.“ In Aachen sei die Verkehrswende ein langfristiges Konzept, das unter anderem mit einer neuen Regiotram verknüpft ist. Es wird den langen Atem brauchen, damit die Verkehrswende tatsächlich gelingt, darauf gelte es sich zu konzentrieren. Das wird nicht einfach werden. Von Winning sieht kurzfristig den ÖPNV wegen der Angst vor der Dichte in Bussen und Bahnen als möglichen Verlierer der Krise: „Es könnte einen Rollback zum Auto geben.“ Alte Egoismen also statt neuer Wertschätzungen? Wie auch hier sind alle Prognosen unter Vorbehalt zu verstehen – was die Planung und Stadtentwicklung angeht, stehen die großen Herausforderungen noch bevor. Und sie werden die Frage, wie Stadt gestaltet werden kann, noch lange beschäftigen.