Stilkritik (72) | Mit einer „Düsseldorfer Erklärung zum Städtbaurecht“ wurde durch das „Deutsche Institut für Stadtbaukunst“ im Rahmen der jährlichen Veranstaltung „Zur Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt“ Änderungen in der Baunutzungsverordnung gefordert. Die darin angeregten Änderungen wurden von der SRL ausführlich kommentiert. Es gibt aber auch etwas anderes klar zu stellen. Denn in der Erklärung wird im Rahmen der Forderungen nach einer anderen BauNVO die Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt mit einem eingeschränkten städtebaulichen Vokabular kurzgeschlossen. Das ist nicht im Sinne der Leipzig Charta.

>>> Leserbriefe zum Beitrag von Wolfgang Sonne und Detlef Kurth

>>> 50 Professorinnen und Professoren der Architektur, der Stadt- und Regionalplanung, der Stadt- und Architekturtheorie, der Freiraumplanung, der Architektursoziologie, des Planungsrechts und des Städtebaus widersprechen den Verfassern der Düsseldorfer Erklärung und appellieren an die Entscheidungsträger von Bund, Ländern und Kommunen, die Düsseldorfer Erklärung kritisch zu hinterfragen. Widerspruch zur Düsseldorfer Erklärung >>>

Mit der Leipzig Charta ist es wie mit der Charta von Athen, alle reden über sie, aber kaum einer hat sie gelesen. Anders lässt sich die „Düsseldorfer Erklärung zum Städtebaurecht“ des Deutschen Instituts für Stadtbaukunst, die von 50 Stadtbauräten, Dezernenten und Planungsamtsleitern unterzeichnet wurde, nicht deuten (>>> Liste der Unterzeichner). Die Erklärung zielt auf die in Fachkreisen immer wieder geforderte Reform der Baunutzungsverordnung, um eine stärkere funktionale Mischung und höhere Dichten zu ermöglichen – insofern nichts Neues und auch nichts grundlegend Falsches. Allerdings wird dem eigentlichen Inhalt eine eben solange Rede mit dem hinlänglich bekannten Mantra der Vertreter des Instituts von Platz, Block und Hof vorangestellt. Diese Vorstellung eines vermeintlich idealen Städtebaus wird dann aber in einen falschen Sinnzusammenhang mit der Leipzig Charta gerückt und sogar mit ihr begründet. Wer sich mit der Leipzig Charta und ihrem Entstehungsprozess befasst, wird dagegen feststellen, dass diese in keiner Weise auf die Verbreitung einer von bestimmten deutschen Kreisen postulierten Städtebauideologie zielt.

Selbstverständlich die ganze Stadt

Bilanz nach fünf Jahren: Deutsche Praxis im internationalen Kontext. Bild: difu. Weitere Information >>>

Die Leipzig Charta war der Versuch, das Primat der Nachhaltigkeit gesamteuropäisch vorzudenken, auf nationaler Ebene zu verankern und auf lokaler Ebene mit dem Instrument der integrierten Stadtentwicklung umzusetzen. Zusammen mit der zeitgleich verabschiedeten „Territorial Agenda of the European Union“ zielte sie außerdem darauf ab, die Stadt als Territorium von besonderer Bedeutung für Wirtschaft und Wachstum im Bewusstsein anderer Fachpolitiken und Ministerien zu verankern. Stadtentwicklungspolitik sollte demnach als zentrales politisches Feld und als Schlüssel für eine positive Gestaltung gesellschaftlicher und ökonomischer Transformation etabliert werden.

Mit der Charta wurde auch das Leitbild der „nachhaltigen europäischen Stadt“ eingeführt, die in ihrem Subtext eine sozial und sektoral integrierte Stadt repräsentiert sowie eine proklamierte Stadt, die sich in Form von politischen Leitlinien selbst verpflichtet. Mit dem Begriff der „europäischen Stadt“ wird in diesem Kontext Bezug auf das europäische Städtenetz und die gemeinsame Historie genommen, die selbstverständlich die gesamte Stadt, also auch das Erbe der Moderne und die polyzentrischen Agglomerationen miteinschließt. Im Gegensatz dazu stehen im spezifisch deutschen Diskurs hinter diesem Leitbild die kompakte, sozial- und nutzungsgemischte Stadt der kurzen Wege, gekoppelt mit dem städtebaulichen Paradigma traditioneller Stadtstrukturen (Straße, Platz, Park, Block und Hof). Ausgehend von der IBA Berlin (1987), in der die behutsame Stadterneuerung sowie die kritische Rekonstruktion als Instrumente eingeführt wurden, hat diese Linie im weiteren Diskurs historisierende Züge der „Stadtbaukunst“ und der architektonisch-städtebaulichen Rekonstruktion angenommen.

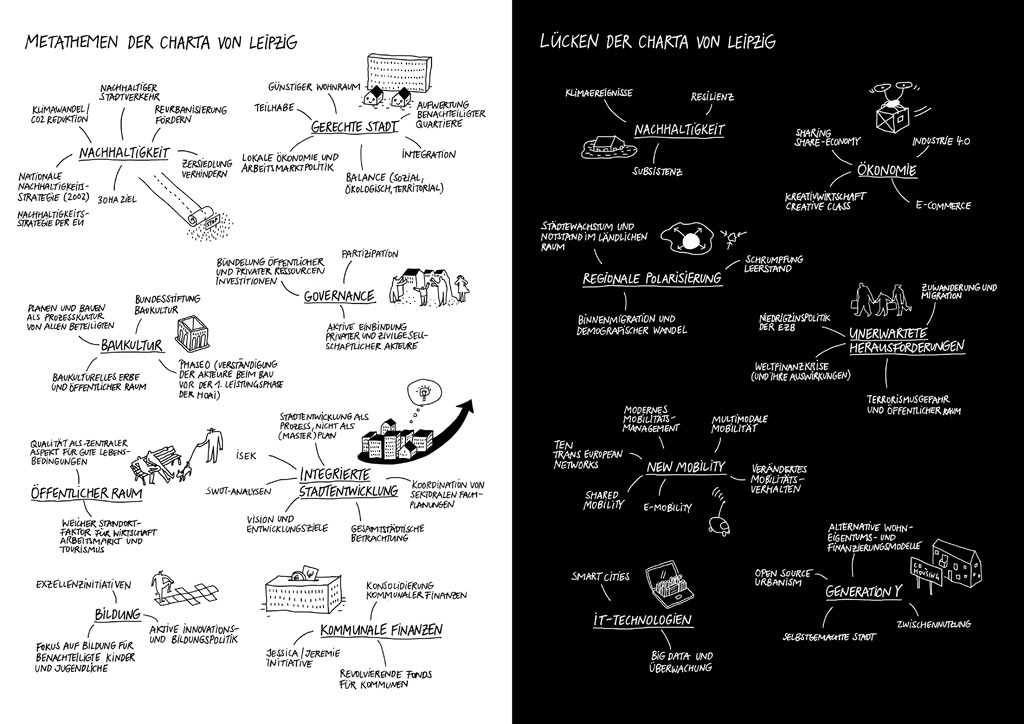

Metathemen und Lücken der Leipzig Charta. Bild: Thomas Rustemeyer, in: Die neo-europäische Stadt, Hg. C. Antonelli, F. Bentlin, A. Million, S. Rettich. Weitere Information >>>

Von diesem spezifischen, deutschen Diskurs und dem damit verbundenen Leitbild der „Europäischen Stadt“ (mit großem „E“) ist in der Leipzig Charta in keiner Silbe die Rede. Wie auch, die Leipzig Charta ist ein Papier für den politischen Raum und adressiert lokale Politikfelder mit Bedeutung für die Stadtentwicklung. Wo es um bauliche Fragen geht, bleibt sie allgemein, hebt beispielsweise „die Qualitäten von öffentlichen Räumen, urbanen Kulturlandschaften und von Architektur und Städtebau“ als Grundbedingung für eine gutes Leben hervor oder eine umfassende Baukultur, die kulturelle, ökonomische, technische, soziale und ökologische Aspekte verbindet. Die Leipzig Charta wird stadträumlich also gar nicht konkret, mit einer Ausnahme: Ein ganzes Kapitel ist den „benachteiligten Quartieren im gesamtstädtischen Kontext“ gewidmet. Wenn die Dortmunder Stadtbaukünstler nun behaupten, die Leipzig Charta würde sich einseitig für die Qualität eines traditionellen Städtebaus aussprechen, stiften sie bewusst zu einer falschen Auslegung an – und dem muss entschieden widersprochen werden. Die fragwürdige Unterscheidung in stadträumlich gute und schlechte Quartiere, treibt einen Keil in die Gesellschaft, indem beispielsweise benachteiligte Quartiere mit moderner Prägung – ganz im Gegensatz zur Leipzig Charta – zusätzlich stigmatisiert werden.

Mythen über Mischung und Typen

Stadtplanung: Haute Quisine oder Dosensuppe? Bild: Hans Stimmanns Sauce Ville Européenne, KARO*, 2005

Wer sich kritisch mit der Ideengeschichte des Quartiers befasst, wird zu einer recht einfachen Erkenntnis gelangen: Es gibt gute Quartiere und es gibt schlechte – unabhängig von ihrer stadträumlichen Typologie. Oder wer wird dem Quartier des États Unis in Lyon, dem Barbican in London, der Berliner Siemensstadt oder den Hamburger Grindelhochhäusern Qualität absprechen, nur weil sie den Prinzipien des modernen Städtebaus folgen? Auch mit der Mär der bis unter das Dach nutzungsdurchmischten Gründerzeit muss endlich aufgeräumt werden. Die Trennung der Funktionen beginnt mit der Industrialisierung und nicht wenige Quartiere der Gründerzeitstadt sind bis heute in der Hauptsache Wohnmonofunktionen mit Hochparterre, mit hier und da einem Laden oder einer Eckkneipe.

Das gilt besonders für Leipzig, die Stadt in der die Charta unterzeichnet wurde. Das Waldstraßenviertel und der Leipziger Osten sind nicht nur bis heute sozial segregierte Quartiere, sie sind auch bis heute weitgehend dem reinen Wohnen vorbehalten. Ganz wie die heute im Entstehen begriffene Neu Mitte Altona. Die übrigens nicht wegen der BauNVO auf Mischung verzichtet, sondern weil es sich – wie früher – für die Investoren einfach besser rechnet. Und auch Plagwitz, das für seine durch kreative Milieus initiierte Transformation bundesweit bekannt ist, war in seinen Funktionen feinsäuberlich getrennt, durch einen Kanal. Hier die Hallen für Produktion und Gewerbe, dort fürs Wohnen. Das heißt nicht, dass eine stärkere Durchmischung nicht erstrebenswert ist, aber die vorgetragenen Argumente stimmen einfach nicht. Und der geschlossene Blockrand ist auch nicht per se die beste Typologie, um Nutzungen zu mischen oder um höhere Dichten zu erzielen.

Neue Typen für neue Bedürfnisse. Die dicken Häuser vom Züricher Hunziker-Areal im Modell. Bild: Patrick Tschudin / flickr.com

Als neue und gute typologische Antwort auf die Frage von Nachverdichtung und Reduzierung des Flächenverbrauchs zeichnen sich „Dicke Häuser“ mit Cluster-Wohnen ab, wie das Beispiel des Züricher Hunziker Areals verdeutlicht. Es werden dieselben baulichen Dichten wie bei einer Blockrandbebauung erreicht und die Erdgeschossflächen haben eine ausreichende Dimension, um größere Einzelhandelsflächen, wohnverträgliches Gewerbe oder Gemeinschaftseinrichtungen aufzunehmen. Zusätzlich steht ganz im Sinne der doppelten Innenentwicklung mehr öffentlicher Raum zur Verfügung, weil „Dicke Häuser“ keinen Hof benötigen. Durch ein optimiertes A/V Verhältnis kann außerdem preiswerter gebaut werden, weil weniger teure Fassadenfläche ansteht und über den Sharing-Ansatz der Wohngruppen reduziert sich der Wohnflächenverbrauch pro Kopf.

Es zeigt sich auch, dass die Mischung der Funktionen heute der Fügung sich widersprechender Typologien bedarf, um dem Flächen- und Volumenbedarf von Einzelhandel und produzierendem Gewerbe in idealer Weise gerecht zu werden.

Der blinde Fleck

Wie ein Quartier und dessen öffentliche Räume geschnitten sein kann, dessen Gebäude unterschiedliche Höhen, Tiefen und Längen aufweisen, zeigt exemplarisch der Entwurf von Teleinternetcafé für das Münchner Kreativquartier. Hier sind differenzierte, lineare Raum- und Platzfolgen angelegt, die sich aus den funktionalen Anforderungen heraus entwickeln. Eine formal determinierte Blockrandbebauung kann diese funktionale Offenheit nicht in demselben Maße bieten, insbesondere nicht, wenn ihr Hofbereich als privater Freiraum der Bewohner dienen soll.

Schließlich greift die Düsseldorfer Erklärung in einem ganz entscheidenden Punkt zu kurz: Werden die Obergrenzen der baulichen Dichten in der BauNVO aufgehoben, werden im selben Moment die Grundstückpreise um ein Vielfaches steigen. Grundeigentümer werden einmal mehr mit leistungslosen Gewinnen belohnt, während die öffentliche Hand auf den Kosten für die Anpassung von Infrastruktur und Wohnfolgeeinrichtungen sitzen bleibt. Wer also die BauNVO im Sinne höherer Dichten reformieren will, der muss eben auch eine bodenpolitische Reform mitdenken – und eine Reform des städtebaulichen Repertoires, das die angestrebten Dichten und Funktionsmischungen auf zeitgemäße Weise aufnehmen kann.

Es bleibt die Frage, weshalb sich 50 Stadtbauräte, Dezernenten und Planungsamtsleiter dieser falschen, die Leipzig Charta instrumentalisierenden und zersetzenden Vorrede anschließen. Wissen sie es nicht besser oder nehmen sie dies billigend in Kauf, um den an sich richtigen Ansatz zur Reform der BauNVO politisch durchzusetzen?

In einer Serie zum Städtebau und er Leipzig Charta werden wir in der zweiten Jahreshälfte die ganze europäische Stadt in den Blick nehmen.

Leserbrief

von Prof. Wolfgang Sonne, Dortmund, 3. Juni 2019

Die Leipzig Charta, der Städtebau und die Düsseldorfer Erklärung zum Städtebaurecht – kein Fake!

„Es gibt aber auch etwas anderes klar zu stellen“: So beginnt die Kritik an der Düsseldorfer Erklärung zum Städtebaurecht von Stefan Rettich im „Magazin für Qualitätsjournalismus in den Bereichen Architektur und Stadt“ Marlowes. Den „an sich richtigen Ansatz zur Reform der Bau NVO“ sieht er durch eine „die Leipzig Charta instrumentalisierende und zersetzende Vorrede“ kontaminiert und unterstellt den Verfassern und Unterzeichnern, diese gar nicht gelesen zu haben. Nun, um aus dem Vorwurf der „Fake News“ nicht tatsächlich Fake News werden zu lassen, gibt es im Sinne des Qualitätsjournalismus hier wiederum einiges klar zu stellen.

Die 2008 von den europäischen Bauministern verabschiedete „LEIPZIG CHARTA zur nachhaltigen europäischen Stadt“ zeichnet sich durch eine grundsätzlich positive Haltung zu den in Europa über lange Zeiträume entstandenen Städten aus: „Unsere Städte verfügen über einzigartige kulturelle und bauliche Qualitäten, große soziale Integrationskräfte und außergewöhnliche ökonomische Entwicklungschancen. Sie sind Wissenszentren und Quellen für Wachstum und Innovation.“ Diese heute scheinbare Selbstverständlichkeit stellt jedoch die politische Bestätigung eines radikalen Kurswechsels dar, der u.a. durch die IBA Berlin 1987 mit ihrer „behutsamen Stadterneuerung“ und ihrer „kritischen Rekonstruktion“ eingeleitet wurde und die Qualitäten bestehender Städte und Stadtviertel zum Ausgangspunkt zukünftiger Entwicklung nahm. Dies war die Abkehr von Flächensanierungen, die die bestehenden Stadtstrukturen als zu beseitigendes Übel oder gar Verbrechen ansahen. Dahinter stand ein Jahrhundert der Stadtablehnung, beginnend mit Howards Idee einer neuen „town-country“-Entität (1898), Tauts Feier der „Auflösung der Städte“ (1920), Le Corbusiers Mordaufruf, „die Korridorstraße zu töten“ (1926) oder Gutkinds Todesurteil auf die Frage „Can our cities survive?“: „They cannot survive“ (1962). Aus diesem Geist der Stadtablehnung war auch die Baunutzungsverordnung 1962 mit ihrer Festschreibung der Funktionstrennung entstanden.

Hier fordert die Leipzig Charta endlich und eindeutig das Gegenteil. Zum einen knüpft sie an die Tradition der europäischen Städte an, zum anderen fordert sie explizit das Prinzip der Nutzungsmischung, wie es sich in diesen Städten zumeist findet: „Als besonders nachhaltig hat sich dabei das Konzept der Mischung von Wohnen, Arbeiten, Bildung, Versorgung und Freizeitgestaltung in den Stadtquartieren erwiesen.“ Will man aber dieses nachhaltige Prinzip der Nutzungsmischung in den Stadtquartieren erreichen, macht es keinen Sinn, an einer Baunutzungsverordnung zu hängen, die auf dem Prinzip der funktionalen Zonierung aufbaut, einzelne Gebiete mit getrennten Funktionen definiert und nur als Ausnahme – und dies auch noch zu stark reglementiert – Nutzungsmischung erlaubt. Hier muss der Gesetzgeber mehr als 10 Jahre nach der Leipzig Charta seine Hausaufgaben machen, um diese Grundforderung der Leipzig Charta auch im alltäglichen städtebaulichen Handeln als Normalfall baurechtlich umzusetzen. Dies zu fordern heißt nicht, die Leipzig Charta „zu instrumentalisieren“, sondern sie beim Wort zu nehmen.

Doch die Leipzig Charta stellt nicht allein funktionale, politische, soziale, ökonomische oder ökologische Forderungen auf, sondern hat auch explizit städtebauliche Ansprüche. So fordert sie die „Herstellung und Sicherung qualitätvoller öffentlicher Räume“ und meint: „Deshalb muss das Zusammenwirken von Architektur, Infrastruktur- und Stadtplanung mit dem Ziel intensiviert werden, attraktive, nutzerorientierte öffentliche Räume mit hohem baukulturellen Niveau zu schaffen.“ Genau darum geht in der von Rettich als einengend und „zersetzend“ empfundenen Vorrede der Düsseldorfer Erklärung. Die Leipzig Charta führt nicht aus, wie solche attraktiven, nutzerorientierten öffentlichen Räume in den Städten entstehen können – hier müssen die Stadtplaner/innen, Städtebauer/innen und Architekten/innen ihre Hausaufgaben machen. Und da kann man nicht einfach alles Vorhandene, „die ganze Stadt“, als gleichwertig und vorbildlich hinstellen, denn Stadtautobahnen, Siedlungsgebiete, Gewerbezonen oder viele dergleichen meist monofunktionale Flächenfresser bieten alles andere als „attraktive, nutzerorientierte öffentliche Räume“, wie sie die Leipzig Charta fordert.

Stattdessen muss man sich ernsthaft fragen und seriös erforschen, wie solche attraktiven öffentlichen Stadträume baulich entstehen. Dabei stellt sich heraus, dass es nicht um einen Gegensatz von traditionellen und modernen Stadtstrukturen geht, sondern vielmehr um einen Gegensatz von antistädtischen und städtischen Strukturen. Antistädtische Strukturen zeichnen sich durch Ignoranz oder Zerstörung von öffentlichem Raum aus, städtische Strukturen schaffen diesen öffentlichen Raum baulich. Dies sind keine Stil-, Geschmacks- oder Leitbildfragen, sondern Fragen des grundsätzlichen Funktionierens öffentlicher Räume in den Städten durch eine entsprechende bauliche Fassung. Dazu können selbstverständlich auch die von Rettich als zeitgemäße Alternative gepriesenen „dicken Häuser“ zählen, die städtebaulich ja als Miniblöcke mit geschlossener Blockrandbebauung funktionieren – allerdings mit dem Nachteil einer allseitigen Übererschließung und dem Fehlen privater Rückräume. Und wer mit der Leipzig Charta attraktive öffentliche Räume schaffen will, der kann eben keinen Städtebau anwenden, der auf die Auflösung des öffentlichen Raums zielt.

Rettich meint auch, dem „Erbe der Moderne und der polyzentrischen Agglomeration“ eine Lanze brechen zu müssen. Dies ist nicht nötig, denn die Düsseldorfer Erklärung lehnt mit keinem Wort „die Moderne“ ab. Auch „in der Moderne“ gab es großartige städtische Entwürfe wie etwa den Wiederaufbau von Le Havre – nach eben städtebaulichen Prinzipien, die auch öffentliche Räume formten. Und auch die polyzentrische Agglomeration ist Wirklichkeit, mit der wir umgehen müssen – aber eine dünn besiedelte Agglomeration entspricht nicht der Leipzig Charta, denn sie konstatiert explizit die kompakte Stadt als Leitbild: „Eine wichtige Grundlage für die effiziente und nachhaltige Nutzung von Ressourcen ist eine kompakte Siedlungsstruktur. Diese kann durch eine Stadt- und Regionalplanung, die eine Zersiedelung des städtischen Umlandes verhindert, erreicht werden.“

Dementsprechend stehen in der Düsseldorfer Erklärung zum Städtebaurecht folgende Voraussetzungen für einen nachhaltigen Städtebau:

– klare Trennung öffentlicher und privater Räume

– gute und dauerhafte Gestaltung von Häusern, Straßen- und Platzräumen

– funktionale Vielfalt

– soziale Vielfalt

– urbane Dichte

Diese Voraussetzungen stellen keine unzulässige Verengung der Leipzig Charta dar, sondern sind z.T. explizit von ihr benannt bzw. ergeben sich aus ihren Forderungen, wenn man beginnt, sie städtebaulich und architektonisch umsetzen zu wollen. Wie auch immer im Detail hier die divergierenden Ansichten sein mögen, entscheidend ist aber, dass unsere Städtebaugesetzgebung in Zukunft den in der Leipzig Charta genannten Grundforderungen entspricht – und hierauf zielt die Düsseldorfer Erklärung zum Städtebaurecht. Mit anderen Worten: Es geht nicht darum, Experimente und Alternativen zu verhindern, sondern eine vielfältige und kompakte Stadt grundsätzlich zu ermöglichen.

Nicht ideologische Scheindebatten führen uns hier weiter, sondern die Arbeit an nachhaltigen, kompakten, nutzungsgemischten und sozial vielfältigen Stadtquartieren mit schönen öffentlichen Räumen – Stadtquartiere eben, die auch die momentan dringlichsten Probleme wie mangelnden bezahlbaren Wohnraum, Klimawandel und soziale Segregation beheben helfen.

Leserbrief

von Prof. Detlef Kurth, Kaiserslautern, 10. Juni 2019

Die Leipzig-Charta ist seit 2007 Leitbild für die Planungs- und Städtebau-Politik in Deutschland, umgesetzt in der ambitionierten „Nationalen Stadtentwicklungspolitik“ des Bundes. Deutlich wird dies in den Fortschreibungen des Baugesetzbuchs (BauGB) und der Baunutzungsverordnung (BauNVO), aber auch in Schwerpunktsetzungen bei der Förderpolitik, insbesondere der Städtebauförderung mit integrierten Stadtentwicklungskonzepten. Bund, Ländern und Kommunen kann hier nicht Untätigkeit vorgeworfen werden – vielmehr zeigen die Evaluierungen zur Leipzig-Charta, dass Deutschland die Leipzig Charta bereits in zahlreichen Punkten umgesetzt hat, auch wenn sicher noch einiges zu tun ist.

Mit der Leipzig Charta wird sicherlich der Anspruch formuliert, der Charta von Athen mit ihren Zielen der Funktionstrennung und Entdichtung entgegenzuwirken. In ihr werden u.a. Nutzungsmischung und Dichte gefordert, aber es wird kein neues normatives bauliches Stadtbild formuliert – gerade weil die Festlegung auf einseitige Bauformen wie in den 1920er Jahren zu monotonen Stadtstrukturen führen kann. Wie Stefan Rettich argumentiert, enthält die Leipzig Charta vor allem ein gesellschaftspolitisches Programm: die Europäische Stadt als Sinnbild für eine demokratische, säkulare und pluralistische Gesellschaft (in Abgrenzung zu autokratischen Regimen), mit entsprechenden öffentlichen Räumen und Beteiligungsprozessen, einer Vermeidung von sozialräumlichen Segregationsprozessen, einer ökonomischen Zukunftsfähigkeit – dies alles im Kontext einer nachhaltigen und integrierten Stadtentwicklung.

Die BauNVO wurde in den letzten Jahrzehnten entsprechend der neuen Leitbilder immer wieder weiterentwickelt, und sie ermöglichte bereits in den 1990ern Jahren vielgepriesene Neubaugebiete wie die Tübinger Südstadt mit (im Bebauungsplan erzwungener) Nutzungsmischung, Parzellierung und Dichte – übrigens in Kombination mit einer Entwicklungsmaßnahme nach § 165 BauGB und starker kommunaler Steuerung. Einige Forderungen in der Düsseldorfer Erklärung zur Novellierung der BauNVO sind bereits geltendes Recht. Andere Forderungen wie die völlige Abschaffung von Dichte-Obergrenzen gehen zu weit in Richtung Deregulierung und können zu Bodenspekulationen führen. Letztlich sind inzwischen nahezu alle Ziele der Düsseldorfer Erklärung im neuen Baugebietstypus „Urbanes Gebiet“ umsetzbar.

Manche Forderungen in der Düsseldorfer Erklärung sind bedenkenswert und sollten sachlich im Sinne einer Weiterentwicklung der BauNVO diskutiert werden – die Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung SRL hat sich hierzu klar positioniert. Dabei sollte auf Fachexpertise zurückgegriffen werden, wie z. B. die große DIFU-Studie „Grundlagenforschung zur Baugebietstypologie der Baunutzungsverordnung“ von 2014, in der z. B. die Stadt Frankfurt als Fallstudie explizit keinen Reformbedarf formuliert hat. Offenbar besteht in zahlreichen Großstädten nicht ein Problem mit dem Planungsrecht, sondern in der Umsetzung, im Verfahren, in der Governance, und in der Ausbildung der Absolventen – dies wäre aber eine andere Debatte. Und letztlich braucht es auch Bauträger, die entsprechenden Ziele umsetzen.

Was aber bedenklich stimmt, sind der Unterton und die Vorgehensweise bei der Düsseldorfer Erklärung: warum wurde der Fachverstand aus Berufsverbänden oder aus Forschungsinstituten nicht vorab eingebunden? Warum wurden für die Podien der Konferenz zur „Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt“ im Mai 2019 fast keine Kritiker eingeladen? Was bedeutet es, wenn in einigen Rede-Beiträgen auf den Podien artikuliert wird, man brauche weniger Beteiligung, weniger Pluralismus, mehr normative Setzungen, mehr Stadtbaukünstler, mehr Planungsverfahren wie in der Gründerzeit (Hobrecht’scher Fluchtlinienplan als Vorbild)? Geht es also doch um eine neue Ideologie der „schönheitsgerechten Stadt“ für Stadtbaukünstler? Dieser Duktus wird in der Leipzig Charta aber explizit nicht unterstützt.

Die Europäische Stadt ist doch gerade deshalb so lebenswert und vielfältig, weil hier – im Unterschied zu den meisten amerikanischen und asiatischen Städten – ein starker Staat einen hohen Regulierungsanspruch hinsichtlich der Nutzung, Dichte und Gestalt formuliert, verbunden mit einer klaren Planungsgesetzgebung und offenen Beteiligungs- und Abwägungsprozessen. Dennoch ist die durch die Düsseldorfer Erklärung angestoßene Debatte zu begrüßen, wenn sie rational, ideologie-frei und zukunftsorientiert geführt wird; denn in den generellen Zielsetzungen sind die meisten Protagonisten – im Sinne der Leipzig Charta – hoffentlich gar nicht so weit auseinander.