Obsolete Warenhäuser, defizitäre Einkaufszentren, leerstehende Bürokomplexe – die Corona-Pandemie hat den Wandel der (Innen-)Städte beschleunigt. Nun versucht die kommunale Politik und Verwaltung in vielen Orten gegenzusteuern: mit Beteiligung, Kreativworkshops und Innenstadtkonzepten. Doch wie wirksam sind diese Ansätze wirklich? Liegen das Problem und daher auch mögliche Lösungen nicht vielleicht woanders?

Jahrzehntelang war das Geschäftsmodell für (Innen-)Städte relativ einfach: Politik und Verwaltung sorgten dafür, dass die Zentren (gefühlt) sicher, gepflegt und gut erreichbar sind – und Einzelhandel, Bürokomplexe, Gastronomie und Entertainment kamen wie von selbst. Das ändert sich inzwischen rasant. Corona hat dem Megatrend der Digitalisierung von Handel und Arbeit Schub verliehen: Menschen bestellen zunehmend im Internet nicht nur Bücher oder Kleidung – sie schauen dort auch immer mehr Filme und vergessen darüber die Kinos. Auch Opern, Theater und Konzerthäuser erreichen an vielen Orten noch lange nicht wieder die Besuchendenzahlen des Vor-Corona-Niveaus. Die Lockdowns als Maßnahme gegen die COVID19-Pandemie und die Normalisierung von Home-Office-Arbeit zeigten obendrein, dass Wertschöpfung in der Wissensgesellschaft auch mit deutlich weniger Büros funktioniert.

Vor der Corona-Pandemie wurden Entwicklung und Risiken der Digitalisierung häufig nicht ernst genommen. Spätestens 2022 wurde jedoch auch der letzten Vertretenden der Immobilienökonomie, aber auch der kommunalen Politik und Verwaltung klar: Das alte Geschäftsmodell ist tot. Und es kommt auch nicht mehr zurück.

Es gilt das, was allgemein als „Neue Normalität“ bezeichnet wird: Durch einen (internen oder externen) Effekt verändert sich ein System so sehr, dass es nicht zum vorherigen Zustand zurückkehren kann. Megatrends wie die Digitalisierung, aber auch disruptive Ereignisse wie Corona sind gute Beispiele für solche Effekte. Ein Zurück in einen Zustand von früher wird es nicht geben.

Daher wirken die Meldungen in Massenmedien und Fachzeitschriften auch so bedrohlich: Galeria Karstadt Kaufhof musste 2022 erneut Insolvenz anmelden, geschätzt ein Drittel seiner rund 120 Filialen soll schließen. Ketten wie Orsay, Goertz und Salamander stehen ebenfalls vor dem Aus. Und auch Nutzende mit großem Flächenbedarf wie Elektronikhändler sind keine verlässliche Größe mehr: Conrad schließt an einigen Standorten seinen stationären Einzelhandel, und Ceconomy mit Media Markt und Saturn steckt ebenfalls in einer Krise.

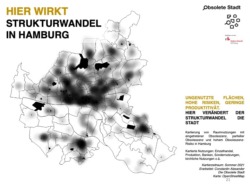

Meine Analysen verschiedener Städte im Rahmen des von der Robert-Bosch-Stiftung geförderten Forschungsprojekts „Die Obsolete Stadt“ zeigen, wie stark der Wandel und damit der Handlungsdruck auf Eigentümer:innen und Stadtverwaltungen lastet.

Auch wenn es profan ist, stimmt die alte Weisheit ja: Das einzig Konstante ist der Wandel – das gilt auch für die Stadt. In den Modellen der marktorientierten Ökonomie würden ungenutzte Flächen oder Obsoleszenzen Platz schaffen für neue Nutzungen. Auch dafür gibt es genug Beispiele, etwa all die Wohnungen und Büros, die in ehemaligen Fabriken entstanden sind.

Neu scheint hingegen das zu sein, was der britische Wirtschaftshistoriker Adam Tooze eine Polykrise nennt: Mehrere krisenhafte Entwicklungen und Ereignisse geschehen gleichzeitig, verstärken sich teilweise mit hoher Dynamik. Im Militär und der Ökonomie wird für so ein Zustand gerne auch das englische Akronym VUCA genutzt: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity – Unbeständigkeit, Ungewissheit, Komplexität, Mehrdeutigkeit. Ein wesentlicher Teil der urbanen Polykrise ist das, was in der Ökonomie Marktversagen und Staatsversagen genannt wird.

Marktversagen: Spekulation killt den freien Wettbewerb

Die Krise des stationären Einzelhandels und speziell der Raumnutzungsart Kauf- und Warenhaus ist im Grunde keine – sondern ein ganz normaler Aspekt einer marktorientierten Ressourcenallokation. Auf der Angebotsseite stehen Waren und Güter, auf der Nachfrageseite die Kundschaft. Weil Menschen in den vergangenen Jahrzehnten gelernt haben, dass die Waren im Online-Handel nicht nur zum Teil günstiger sind, sondern auch bequem nach Hause geliefert werden, verschwindet die Notwendigkeit eines Ladens als Ort des Handels. Corona hat diese Entwicklung noch einmal beschleunigt. Der große disruptive Prozess hingegen war und ist die Digitalisierung.

Wieviel Fläche man in Frankfurts Innenstadt für 1000 Euro bekam – 2000, 2010, 2020. Wenn nun Flächen leerstehen, heißt das aber noch lange nicht, dass die Stadt wieder durchmischter und vielfältiger wird. (Foto: Moritz Bernoully, Installation: 9ormal / Antje Voigt & Petra Schröder)

Nun ist es noch gar nicht so lange her, dass die Citys und Malls ihrerseits zu den Disruptoren gehörten: Dass die teuren Lagen von Filialketten dominiert werden, ist schließlich noch nicht lange so. Der Anteil an eigentümergeführten Ladengeschäften war früher sehr viel höher. Und auch die Waren- und Kaufhäuser haben seit ihrem Aufkommen vor mehr als 100 Jahren ebenfalls immer wieder einzelne Läden vom Markt vertrieben. Zudem integrierten Drogerien, Baumärkte sowie Supermärkte das Warenangebot von immer mehr einzelnen Fachgeschäften in ihren Filialen.

Dass genau diese Raumnutzungsarten nun von digitalen Plattformen unter Druck gesetzt werden, ist das, was der US-Amerikanische Ökonom Clayton Christensen das Dilemma der Innovatoren genannt hat: Unternehmen, die aufgrund neuer Technologien oder Prozesse einen Markt umkrempeln, gehen Gefahr, selbst von neuen Innovatoren bedroht oder verdrängt zu werden. Ein schier endloser Wettbewerb um Kund:innen, die zumindest in der Theorie von einer Verbesserung der Warenqualität sowie sinkenden Preise profitieren.

Die Innenstadt von Hannover soll bis 2035 gründlich umgestaltet werden. Aber so einfach ist es möglicherweise nicht (Bild: pxhere, CC0)

Doch die Theorie hat immer weniger mit der Praxis zu tun. Dazu ein Beispiel aus Hannover: Die niedersächsische Landeshauptstadt hat 2022 nach jahrelanger Planung ein Innenstadtkonzept verabschiedet. Unter dem Motto „Deutlich weniger Autos, mehr Raum für die Menschen, mehr Grün, eine höhere Aufenthaltsqualität: Das sind Leitideen für die zukünftige Innenstadt von Hannover“ soll die City in den kommenden Jahren bis 2035 komplett umgestaltet werden. Wie in vielen anderen westdeutschen Großstädten war sie viele Jahrzehnte geprägt durch den Fokus auf Handel und Gewerbe geprägt. Inzwischen wächst der Leerstand – in den Ladengeschäften, aber auch bei den früheren Kaufhäusern. Eine ehemalige Kaufhof-Filiale am Rande der Altstadt will deren Eigentümer Signa abreißen und ein Mixed-Use-Gebäude neu bauen. Ein früheres Karstadt-Haus hingegen steht seit 2020 leer. Der Eigentümer – Friedrich Knapp, mit der Modekette New Yorker sehr reich geworden – zeigt öffentlich kein großes Interesse, sich um eine neue Nutzung zu kümmern. Aus dem Umfeld der Stadtverwaltung hört man immer wieder, dass es zwar einen Austausch, aber keine konkreten Pläne für eine Nachnutzung oder eine Transformation gebe. Das Gebäude ist inzwischen eingezäunt, nachdem es von Wohnungslosen genutzt wurde und sich andere Geschäftsbetreibende sowie Politiker beschwert hatten.

Der Eigentümer kommt also seiner Pflicht nach, die Verkehrssicherungspflicht der Immobilie zu gewährleisten, zu mehr ist er nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) nicht verpflichtet: „Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen“, heißt es im § 903 zu den „Befugnisse des Eigentümers“.

Da der Eigentümer die Immobilie nicht entwickelt, verkauft oder neu vermietet – obwohl es einen Bedarf an Flächen und sogar immer wieder Kaufinteressenten gibt – liegt ein Marktversagen vor: Die Ware Raum wird schlicht dem Markt entzogen, es findet keine Ressourcenallokation statt.

Die Konsequenzen sind für die Kommune, aber auch alle anderen Stakeholder deutlich sicht- und spürbar: Der Leerstand wertet das Umfeld ab und vermindert die Passant:innen-Frequenz, benachbarte Geschäfte verzeichnen weniger Fluktuation. Es kommt zu dem, was Ökonom:innen Schadschöpfung nennen – ein (finanzieller) Schaden, ausgelöst durch eine (absichtlich) obsolet gelassene Immobilie. Und so steht mitten an der wichtigsten Flaniermeile der Landeshauptstadt über einige hundert Meter ein ungenutztes Gebäude – und die Stadt muss zusehen. Oder?

Zahnloser Staat?

In der Theorie darf der Staat in privates Eigentum eingreifen, wenn es zu einem s.g. Marktversagen kommt, also die Ressourcenallokation nicht funktioniert und Produktionsfaktoren (in unserem Fall Fläche oder Raum) nicht so eingesetzt werden, dass sie eine Wertschöpfung erzeugen. Das Gesetz zeigt an einigen Stellen, welche Handlungsmöglichkeiten es gibt. Die Enteignung nach §85 Baugesetzbuch (BauGB) ist zunächst keine Option, auch wenn unter §87 steht: „Die Enteignung ist im einzelnen Fall nur zulässig, wenn das Wohl der Allgemeinheit sie erfordert (…).“

Einer von zwei Kaufhofstandorten in Frankfurt auf der Zeil. Während der im Bild zu sehende wohl erhalten wird, soll der andere schließen. Was dann mit dem Gebäude passiert, ist ungewiss. (Bild: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, Epizentrum)

Denn Eigentümer:innen können nicht gezwungen werden, ihre Immobilien zu nutzen, zu vermieten oder zu verpachten, sie haben jedoch neben Rechten an ihrem Privateigentum auch Pflichten. Auf Basis BauGB §177 (Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot) müssen Eigentümer:innen Mängel und Missstände beheben und die Gemeinde kann dies anordnen. Leerstand gilt jedoch nicht als Mangel.

Wenn eine Kommune die Notwendigkeit erkannt hat, einzugreifen, leitet sie meist eine Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen nach §136 BauGB ein. Solche Maßnahmen bedürfen demnach eines „städtebaulichen Missstandes, der vorliegt, wenn (…) das Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt ist, die ihm nach seiner Lage und Funktion obliegen.“ Um beurteilen zu können ob ein solcher Missstand vorliegt, muss berücksichtigt werden, ob die „Funktionsfähigkeit eines Gebiets in Bezug auf (…) die wirtschaftliche Situation und Entwicklungsfähigkeit des Gebiets unter Berücksichtigung seiner Versorgungsfunktion im Verflechtungsbereich“ gewährleistet ist. (1) Und auch §171 BauGB wird sehr deutlich: „Stadtumbaumaßnahmen sind Maßnahmen, durch die in von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffenen Gebieten Anpassungen zur Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen vorgenommen werden.“(2)

Bevor eine (obsolete oder untergenutzte) Immobile auf den Markt kommt, kann die Stadt ein Vorkaufsrecht geltend machen. Doch dafür müssen die Eigentümer:innen jedoch die Absicht haben, ihre Flächen zu veräußern. Aus informellen Gesprächen und durch qualitative, wissenschaftliche Interviews mit Vertretenden unterschiedlicher Kommunen weiß ich, dass die Stadtverwaltungen zum Teil erst zu spät oder gar nicht erfahren, wenn Immobilien veräußert werden (sollen). Zudem greift das Vorkaufsrecht nicht immer, etwa bei verschachtelten Konstrukten wie Shared-Deals.

Dieser kleine Einblick in die Gesetze zeigt zweierlei. Erstens: Eindeutig ist die Lage nicht, allein schon, was die Definition von „Wohl der Allgemeinheit“ oder einer „Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen“ angeht. Dies ist sicher einer der Gründe, warum die Ampel-Regierung im Bund im Koalitionsvertrag die Überlegung formuliert hat, so genannte Sonderentwicklungszonen einzurichten, die über Business Improvement Districts hinaus gehen.

Zweitens: Eigentlich könnten Kommunen im Rahmen der Gesetze deutlich mehr machen als nur das Umfeld und den öffentlichen Raum für die Eigentümer schick machen. Und es gibt in einigen Kommunen auch gute Beispiele im Umgang mit obsoleten Flächen. Ob in Ulm, Aachen, Hamburg oder Mannheim – wenn kommunale Unterstützung und mutiges politisches Engagement auf eine engagierte private Initiative trifft, kann es zu nachhaltigen Umgestaltungen kommen.

Protest gegen den Abriss des Kaufhof-Gebäudes in Hannover, Januar 2023. Im Bild Robert Marlow, Präsident der Architektenkammer Niedersachen (Bild: Constantin Alexander)

Doch das kann nicht vorausgesetzt werden. Schließlich sind viele Kommunen angesichts von Nothaushalten, wachsender Aufgaben, steigender (finanzieller) Belastung und Fachkräftemangel schlicht nicht in der Lage, aktiv zu werden. Außerdem scheuen viele Politiker:innen ein aktives Eingreifen, da die damit verbundenen Risiken hoch sind. Gelingt es nicht, Eigentümer:innen zu überzeugen, eine neue Nutzung für ihre obsolete Immobilie oder diese zu verkaufen, wird dies gerne von den Medien und den politischen Gegner:innen genutzt. Und da es bundesweit wenige Fälle gibt, in denen sich eine Kommune erfolgreich gegen Spekulation gewehrt hat, fehlt Orientierung.

Ob hier schon das Pendant eines Marktversagens – Staatsversagen – vorliegt, kann sicher noch nicht abschließend beurteilt werden. Der Mangel an Informationen, Fachkräften und Ressourcen, auch langwierige Bürokratieprozesse sowie verschieden interpretierbare, teils gar ungenügende Gesetze, führen aber eindeutig zu einem Verlust von Wertschöpfung, Image und Attraktivität.

Ein Dilemma, das offenbar allen Beteiligten nur allzu bewusst ist. Auch die Stadtverwaltung Hannovers weiß genau, wie groß ihr Wirkungskreis ist. Bei einer Demonstration Ende Januar 2023 gegen den Abriss der ehemaligen Kaufhof-Filiale trat auch Hannovers Stadtbaurat Thomas Vielhaber auf. In einer insgesamt gelungenen Rede zeigte er sich zwar einverstanden mit dem Ansatz, umzubauen, statt abzureißen. Bei den Möglichkeiten der Stadt hingegen blieb er realistisch: Die Verwaltung könne den Abriss nicht verhindern. Privateigentum steht offensichtlich doch über dem Gemeinwohl.