In einer Ausstellung des einzigartigen Ausstellungshauses für Architekturzeichnungen – der Tchoban Foundation in Berlin – wird die eigenständige Entwicklung und Charakteristik des Bauens in der DDR beschworen. Aber so ist es mit Zeichnungen: Sie eröffnen Interpretationsspielräume, in denen unterschiedliche Blickwinkel erkenntnisträchtig sind. In der DDR war die Entwicklung des Bauens und Entwerfens doch nicht so anders als im Westen, weil womöglich Konkurrenz beide Teile Deutschlands zusammenhielt. Die Architekturgeschichtsschreibung bedarf so oder so einer Revision.

Logo für den von BBSR und BBR betreuten Standortwettbewerb um das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation Quelle: BBR / Karsten Drebert (https://www.bbr.bund.de/BBR/DE/Service/Meldungen/250610_visionen-fuer-das-zukunftszentrum.html). So einfach ist mit der Einheit aber ganz und gar nicht.

Deutsche Einheit?

Im April 2025 ist der Wettbewerb für ein „Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ in Halle an der Saale entschieden worden. 126 Entwürfe galt es zu bewerten. Auf der Website des Zentrums heißt es: „Dass genau hier das Zukunftszentrum entstehen soll, ist kein Zufall. Als im Jahr 2023 eine unabhängige Jury – zusammengesetzt aus Vertretern aus Wissenschaft, Architektur, Stadtentwicklung und Zivilgesellschaft – über den Standort entschied, überzeugte die Stadt Halle nicht nur mit ihrer eigenen Erfahrung im Umgang mit gesellschaftlichem Wandel, sondern auch mit dem Entwicklungspotenzial des Ortes. Der Neubau des Zukunftszentrums kann im Raum ‚Riebeckplatz‘ – der noch nicht so einladend ist, wie er sein sollte – nachhaltige und wichtige Impulse setzen.“1)

Richter Musikowski Architekten PartGmbB mit ST raum a. Gesellschaft

von Landschaftsarchitekten mbH, beide Berlin

Quelle: BBR / Richter Musikowski Architekten PartGmbB

Der erste Preis würdigt eine Architektur, mit der stadträumliche Neuorientierung gegeben sein soll, deren Ikonographie aber Fragen aufwirft. Denn es heißt zu dem Projekt: „ein architektonisches Statement für Zusammenhalt, Aufbruch und die Kraft einer gemeinsamen Zukunft – an einem Platz, wo Transformation Tradition hat.“

Die „Deutsche Einheit“ erweist sich 35 Jahre nach dem Fall der Mauer als Konstrukt, das historisch von der verkrusteten Idee zu einem unkalkulierbaren Prozess mutiert ist – ein Ende wird dieser Prozess bis auf weiteres nicht finden. Zusammenzuführen, „was zusammen gehört“, entpuppt sich als Wunschdenken, das der ostdeutschen Realität nicht gerecht wird. Und nun wird mit einem solchen Projekt wie in Halle an der Saale2) etwas beschworen, was zurückweist auf die Idee einer Einheit, die sich immer noch in Anpassungsstrategien verheddert. Abreißen, was nach „Osten“ aussieht und Neues verwestlichen?

Außer der Reihe

Dieter Bankert: Berlin, Stadtzentrum, Vogelschau, 1976, Tusche und Deckweiß auf Transparentpapier, 42 × 59 cm; IRS, Erkner, C_17_03-40

Nun ist in der Berlin eine Ausstellung zu sehen, die einen ganz anderen Ansatz verfolgt: Indem Gezeichnetes aus der DDR gezeigt wird, lenkt sie das Augenmerk auf Eigenständiges, was die DDR als solche, als gesellschaftspolitisch eigenständig thematisiert – was immer man darunter verstehen möchte. Man hätte dafür kaum kundigere Kuratoren finden können als Wolfgang Kil, den in der DDR aufgewachsenen Architekten, Autor und „Kenner der Szene“, sowie den Sammlungsexperten Kai Drewes vom IRS in Erkner.3) Sie machten sich 35 Jahre nach der Wende in Archiven, Büros, Privatarchiven auf die Suche nach – ja, nach was? In einem Interview mit dem MDR bringt es Wolfgang Kil auf den Punkt: „Seit 35 Jahren wird DDR-Baugeschichte aufgearbeitet von Historikern, von Architekten und von Verlagen, und ich habe schon jede Menge Bücher davon in der Hand gehabt und teilweise auch gelesen. Das heißt, es gibt ein vorgefasstes Bild davon, wie die DDR-Baugeschichte aussieht.“ An vielen Merkdaten und -figuren komme man tatsächlich nicht vorbei. Zum Beispiel am Kulturpalast in Dresden, mit dem der Sprung aus der stalinistischen in die moderne Phase der DDR-Baukunst zu bebildern sei. „Wir erzählen keine neue, keine andere Geschichte der DDR-Baukunst, wir erzählen sie auf eine andere Weise“. Doch heißt es im Katalog auch: „… vor allem anderen will diese Ausstellung ein Bilderfest sein, das ein Land in Erinnerung ruft, das es nicht mehr gibt“.4)

Werner Rösler: Berlin, Palast der Republik, Foyer Erdgeschoss, 1974, Wachskreide auf Transparentpapier, 80 × 157 cm; IRS, Erkner, C_17_03-17

Nun muss man bedenken, dass Architekturgeschichte aus jeder Gegenwartsperspektive zu revidieren, zu korrigieren oder zu ergänzen ist, denn Geschichtsschreibung ist eine quicklebendige Wissenschaft. Hartnäckig hält sich zum Beispiel die im 19. Jahrhundert etablierte Nationalisierung der Architekturgeschichte, deren Prämissen durchaus hinterfragt werden müssten. In jüngeren Architekturgeschichtsbüchern lohnen im Hinblick auf Entwerfen und Bauen in der DDR Vergleiche: Wolfgang Pehnt konnte sich 2005 (5) bereits auf wissenschaftliche Arbeiten zum Thema Bauen in der DDR beziehen.6) Aber sein Augenmerk blieb wesentlich auf Entwicklungen und Beispiele aus dem Westen des Landes gerichtet. Klaus Jan Philipp erwähnt die DDR 2006 in seinem Reclambuch der Architektur gar nicht.7) Werner Durth und Paul Sigel widmeten der Bauentwicklung in der DDR 2009 ein Kapitel, das mit „Deutschland in zwei Staaten“ überschrieben ist – mit der Teilung Berlins beginnt und die politisch unterschiedlich motivierten Entwicklungen in Ost und West nachzeichnet, um auch auf „Parallelen und Kontraste“ hinzuweisen.8) Auch Winfried Nerdinger erläuterte 2023 die Systemkonkurrenz ausführlich, benannte die Kontinuitäten in den verschiedenen Besatzungszonen nach 1945 und die Unterschiede, etwa, weil in der sowjetischen Besatzungszone sich Eigentumsverhältnisse, Strukturpolitik und Abhängigkeiten – Grundlagen des Bauens – ganz anders entwickelten als in den westlichen Zonen.9)

Die jetzt gezeigten Architekturzeichnungen bestätigen – und das ist eine geschichtsrelevante Feststellung –, dass Architekten in Ost und West womöglich doch mehr aufeinander geschaut haben könnten als bislang angenommen. Und dass die Feindbilder, die im Hinblick auf Architektur seit 1989 zu absurden Abrissen geführt haben – Palast der Republik, Ahornblatt von Ulrich Müther und vieles mehr – der ignoranten, westlichen Perspektive anzulasten sind.

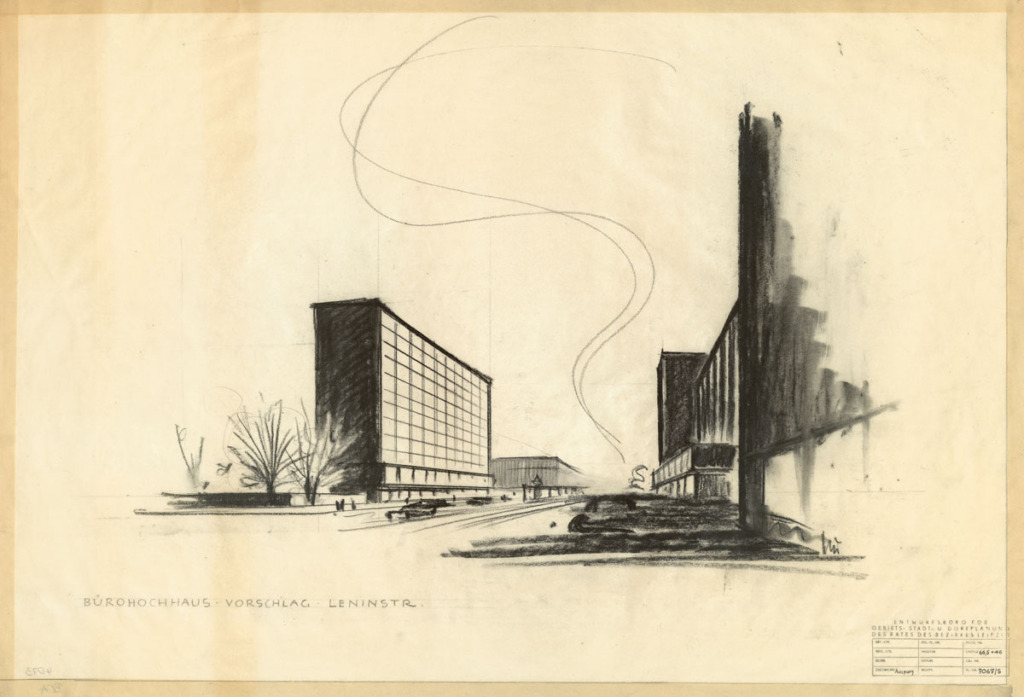

Brillant gezeichnet: Heinz Auspurg. Leipzig, Bürohochhaus in der Leninstraße (heute Prager Straße), 1960er Jahre, Zeichenkohle auf Transparentpapier, 44,5 × 66,5 cm; Stadtarchiv Leipzig, 0069 BCA Pläne Nr. 4073

DDR – wer zeichnet wie?

Zu den Zeichnungen gibt es Geschichten, die im Katalog gut nachzulesen sind. Ich hätte einen Audio-Guide vorgeschlagen, damit der Blick auf den Zeichnungen ruhen beziehungsweise erkunden kann und nicht zum Buch wechseln muss.

Wolfgang Kil erläutert im Rundgang auch, wie er selbst Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre studierte und noch im Sinne des alten Baumeisters ausgebildet wurde. Dann aber in der Praxis mit industrieller Typenbildung konfrontiert gewesen sei. Er, Kil, habe sich dann ans Schreiben gemacht, andere seien in der Architekturpraxis geblieben – und hätten nebenher jedoch auch gezeichnet. Davon „erzählt“ die Ausstellung, in der Skizzen, Entwürfe sowie Präsentations- und Planungszeichnungen dicht an dicht hängen.

Die „Pläne“ (erste Etage) haben reale Hintergründe und berufsalltäglichen Charakter, die „Träume“ (zweite Etage) gewähren Einblicke in die freie Vorstellungskraft mehr oder weniger frustrierter Architekten. Hier gibt es übrigens nichts zu gendern, bis auf eine einzige, dezidiert als solche ausgesuchte Frau sind die Verfasser männlich. Die Kuratoren gehen nicht auf die genuine Funktion des Zeichnens ein, bei dem Kopf und Hand – also Idee und Linienführung – , Zeichengrund und Zeichenmittel – etwa Aquarellpapier und Pinsel, Grobleinen und 6 B – eine eigene Erkenntnisdynamik entwickeln können.10) Es geht ihnen vielmehr um das Dargestellte, dass in der Darstellungsweise durchaus seinen Reiz entwickeln kann. Winfried Nerdinger ist 1984 in einer Ausstellung und dem dazugehörigen Katalog eine bis dahin nicht erreichte Funktionalisierung von Zeichnungstypen gelungen.11) Die seinerzeit aufgedröselte Funktionsvielfalt wird in der Berliner Ausstellung nicht berücksichtigt, weil der individuelle Blickwinkel eher auf die Befindlichkeiten und das Selbstverständnis der DDR-Architekten ausgerichtet ist. Und das ist eine Stärke der Ausstellung.

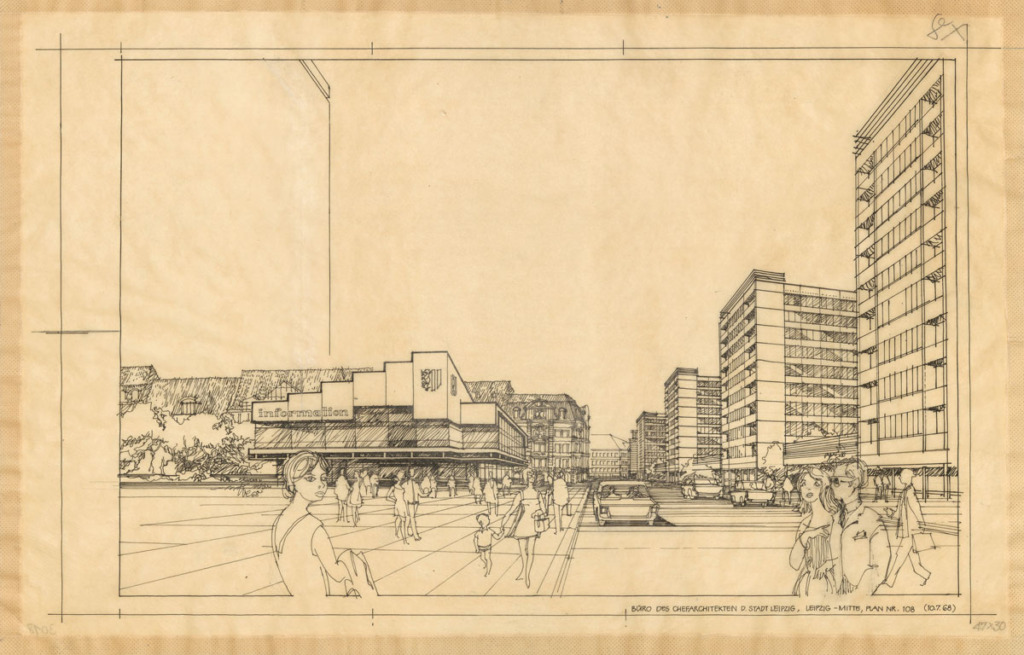

Hans-Dietrich Wellner. Leipzig, Sachsenplatz, 1968, Tusche auf Transparentpapier, 35 × 53 cm; Stadtarchiv Leipzig, 0069 BCA Pläne Nr. 3018

Zum Beispiel Leipzig

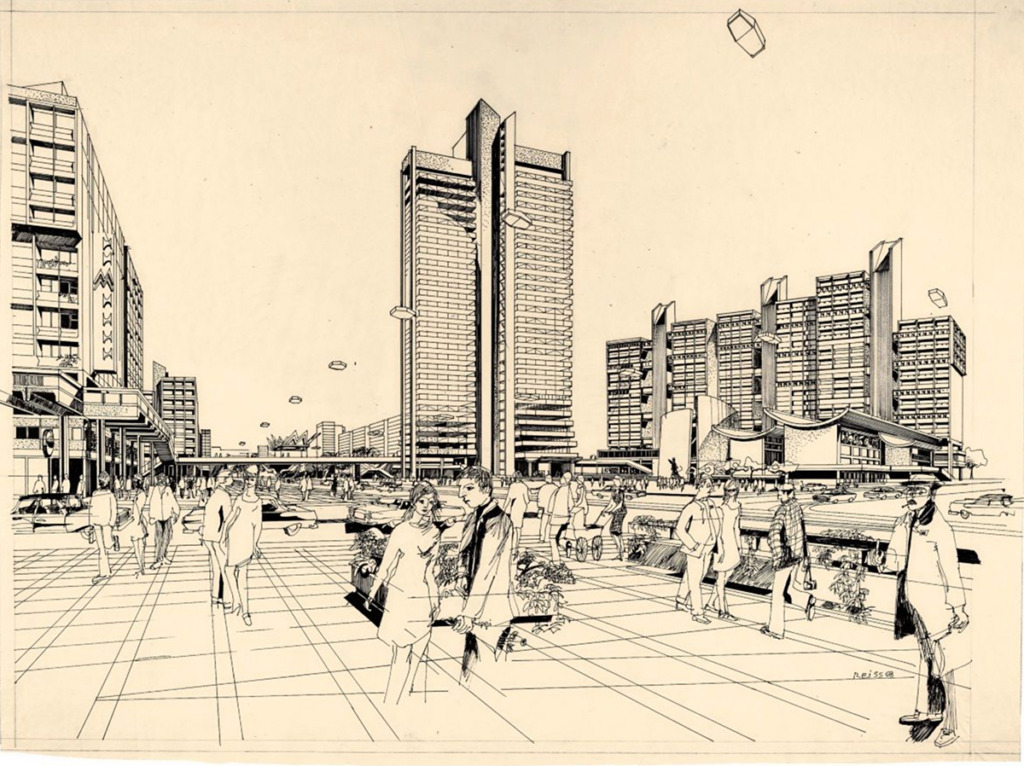

Ausstellungsintention ist, mit den Zeichnungen zu zeigen, wie die DDR auch hätte aussehen können. Zum Beispiel in Leipzig. Überraschend sind Zeichnungen zum Bayerischen Platz ebenda, entstanden Ende der 1960er Jahre. Es war für den Platz ein Wettbewerb ausgelobt worden, die üblichen Verdächtigen hatten sich beteiligt, aber unangemeldet reichten fünf Dresdener Absolventen, die Gruppe ZE4 (in der griechischen Mythologie der warme, säuselnde Westwind), einen Hochhaus-Wettbewerbsbeitrag in Manier amerikanischer Architekten ein. Sie hatten gewonnen und waren nach Leipzig eingeladen worden. 1971-72 war aber Erich Honnecker auf Walter Ulbricht gefolgt – und Hochhaus-Projekte legte der ad acta. Stattdessen propagierte Honnecker Wohnungsbau, das Projekt Bayerischer Platz in Leipzig war damit gestorben.

Die ZE4 Architektengruppe aus Dresden entwarf 1968 ein Wohnhochhaus für Leipzig. (Copyright: Günter Reiss)

Nach einem Zwischenaufenthalt in Hermann Henselmanns Experimental-Werkstatt verschwanden die ZE4-Mitglieder in den Westen, zogen nach Hannover und Berlin. Türme waren bis dato keine Wohnprojekte – in Jena etwa für Carl Zeiss, in Leipzig für die Universität. Nur im Leipziger Projekt war Wohnen im Turm vorgeschlagen.

Lutz Brandt: Balkonträumereien 2, 1983, Mischtechnik, auf Karton kaschiert, 34 × 42,2 cm; © VG Bild-Kunst, Bonn 2025 (Pressebild Tchoban Foundation)

Spiel und Spaß

Durchweg ist es eine Stärke der Ausstellung, viel zu zeigen, weil der Zeichnung Mögliches ohne Einschränkung eignet. Lutz Brandts „Balkonträumereien“ von 1983 erinnern konzeptionell an Haus Ruckers „Ballons für Zwei“ von 1967, erweisen sich aber konstruktiv realistischer als diese. So wurde nach der Veröffentlichung befürchtet, Menschen können diese „Balkone“ nachbauen…

Hat Westdeutschland anders und Anderes als der Osten des Landes gezeichnet? Das legt die Ausstellung nicht nahe, im Gegenteil: Hie wie da gab es ausgesprochen talentierte Skizzierer genauso wie biedere Zeichner. Es gab Architektur- und Stadtdarstellungen zwischen Ernst und Spiel, zwischen Auftragserfüllung und entwerferischem Ungehorsam. So wird mit dieser Ausstellung Neugier auf andere Blickwinkel geweckt, weil im IRS-Archiv die Bau- und Planungsgeschichte der DDR prozesshaft gesammelt wird und stets neu zu sichten sein wird. Eine sammlungsübergreifende, digitale Erfassung – etwa inklusive Stiftung Bauhaus Dessau, Baukunstarchiv der AdK Berlin, DAM, TUM und andere – wäre wichtig.

Welt und Werte

Zugleich erschließt sich über den Katalog einmal mehr, unter welchen Umständen ArchitektInnen in verschiedenen Phasen des Moskauer Einflusses in der DDR entwerfen und bauen mussten. Brigitte Reimanns Roman „Franziska Linkerhand“ beschreibt perfekt den Konflikt jener, die in den 60er-, 70er Jahren nach dem Studium idealistisch anfingen und in ernüchterndem Baualltag landeten – bestätigt Wolfgang Kil.12) Was sich mit der Postmoderne, die auch in der DDR ihre Spuren hinterließ, änderte. Im Katalog werden diese Phasen angesprochen und durch die üppigen Illustration nachvollziehbar. Druck auf Entwurfsfreiheit gab es im Westen auch: den ökonomischen, der inzwischen zum Prinzip „Quadratmeter mal Höhe gleich Rendite“ geworden ist.

Einmal mehr muss man darauf hinweisen: Es geht nichts über die Anschauung der Originale, die so schnell nicht mehr zu sehen sein werden. Bis 7. September 2025 in der Tchoban Foundation. (http://www.tchoban-foundation.de/)

2) 1. Preis und Beiträge bis zur Anerkennung unter: https://www.bbr.bund.de/BBR/DE/Service/Meldungen/250610_visionen-fuer-das-zukunftszentrum.html

3) Wolfgang Kil (http://wolfgang-kil.de/), Kai Drewes (https://leibniz-irs.de/institut/mitarbeiterinnen/person/kai-drewes-0622)

4) Wolfgang Kil, Kai Drewes: Pläne und Traüme gezeichnet in der DDR. Tchoban Foundation, Text deutsch/ englisch, Berlin 2025, Seite 21

5) Wolfgang Pehnt: Deutsche Architektur seit 1900. Ludwigsburg, München 2005

6) etwa Werner Durth, Jörn Düwel, Niels Gutschow: Architektur und Städtebau der DDR. 2 Bde, 1998; Simone Hain, Hartmut Frank (Hrsg.): Zwei Deutsche Architekturen 1949-1989. Ausstellungskatalog, Ostfildern 2004

7) Klaus Jan Philipp: Das Reclambuch der Architektur. Stuttgart 2006; im ganzen Buch spielt der Osten kaum eine Rolle.

8) Werner Durth, Paul Sigel: Baukultur. Spiegel gesellschaftlichen Wandels. Berlin, 2009, Seite 387 ff.

9) Winfried Nerdinger: Architektur in Deutschland im 20. Jahrhundert. Geschichte, Gesellschaft, Funktionen. München 2023, Seite 437 f: Systemkonkurrenz: BRD und DDR 1949-1990

10) Ursula Baus: Zwischen Kunstwerk und Nutzwert. Die Architekturzeichnung, gesehen von Kunst- und Architekturhistorikern seit 1850. Dissertation, Online-Publikation Universität Stuttgart 1999 (https://elib.uni-stuttgart.de/items/677c48cb-1fe9-4856-bd99-5c50fd5adba5)

11) Winfried Nerdinger: Vom barocken Idealplan zur Axonometrie. Zeichnungen aus der Architektursammlung der TUM. Katalog zur Ausstellung im DAM, München 1986; siehe auch: Klaus Jan Philipp: Architektur gezeichnet. Vom Mittelalter bis heute. Basel/ Boston 2020

12) Brigitte Reimann: Franziska Linkerhand. Berlin 1974, Ost-Berlin (posthum); Neuausgabe 1998.

Tchoban Foundation. Museum für Architekturzeichnung, Christinenstraße 18a, 10119 Berlin

Bis 7. September 2025